[sommaire]

Bien que dans le domaine de la santé certaines données et appellations aient pu évoluer, les dangers qui la menacent demeurent.

Ainsi, notre livre Tous centenaires et bien portants, pour une politique de santé publique sans exclusion, écrit par Agnès Farkas, Christophe Lavernhe en collaboration avec Jacques Cheminade et publié par Solidarité & Progrès en mars 2000, reste d’une très grande actualité.

Extraits.

Avant-propos

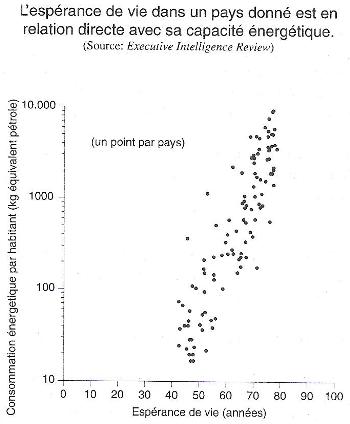

Contrairement à des préjugés hélas trop répandus, l’avancée en âge n’est pas synonyme de gâtisme. L’allongement de la vie jusqu’à la centaine et au-delà dans les pays développés marque une véritable révolution : pour nous-mêmes et pour les quatre milliards d’êtres humains qui manquent encore de tout en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Mais il y a un obstacle, de taille. Soumise à la pression d’une bulle financière spéculative avide d’argent frais, la protection sociale se voit imposer des critères de rentabilité immédiate incompatible avec le maintien de bonnes conditions sanitaires. Le rationnement des prestations, la privatisation des activités médicales et sociales les plus immédiatement lucratives opèrent un triage — voulu — des plus faibles et des plus démunis. A terme, c’est un retour massif en arrière qui se traduira fatalement par une régression de l’espérance de vie.

L’amélioration générale de notre protection sociale, avec une médecine de haut niveau, est une nécessité absolue si l’on veut une société dans laquelle la contribution de chaque être humain est considérée comme le bien le plus précieux. Il faut pour cela investir à grande échelle dans la recherche sur les mécanismes encore très mal connus de la vie, dans la densification du réseau d’équipements intégrant les dernières technologies, et dans une politique de prévention basée sur un dépistage sélectif, de masse. De tels investissements, lourds au départ mais rentabilisés ensuite par leur plus grande efficacité et l’amélioration de la santé publique, impliquent à leur tour une réforme en profondeur du système de rente financière mis en place dans les années 70, incapable désormais d’assurer un avenir à toute la société.

Le choix fondamental est ainsi immédiatement devant nous : régression de l’espérance de vie dans le contexte de contraction économique actuel ou "révolution du grand âge" dans le contexte d’un retour à une véritable politique de croissance et de développement mutuel.

Ce livre-programme a été écrit pour tous ceux qui combattent pour la vie, combat sans lequel il ne peut y avoir d’espérance collective.

Ce que nous voulons

Principes

- Tous ceux qui habitent notre pays ont le droit de vivre mieux, plus longtemps et bien portants.

- Au-delà même de la santé individuelle de chacun des résidents en France, la santé publique et la protection sociale font partie du patrimoine productif de la nation. Il ne s’agit donc pas de dépenses à couper mais d’investissements à accroître.

- Il faut revenir à l’esprit de la Sécurité sociale de 1945 et mobiliser la santé publique à la frontière des nouvelles découvertes scientifiques sur la vie. Nous réclamons une rupture fondamentale avec l’ordre financier ultralibéral et sa logique de profit immédiat, qui donne priorité à la rente financière et non à la vie. On lui substituera une logique de responsabilité publique et d’investissement à moyen et long terme. C’est seulement en levant cette hypothèque qu’une défense de la vie deviendra possible.

- Mesurés en terme d’économie physique, le social et l’économique ne sont pas deux catégories distinctes, mais des éléments complémentaires d’un même pouvoir transformateur de l’Homme, la raison d’être de sa vie.

Domaines d’action

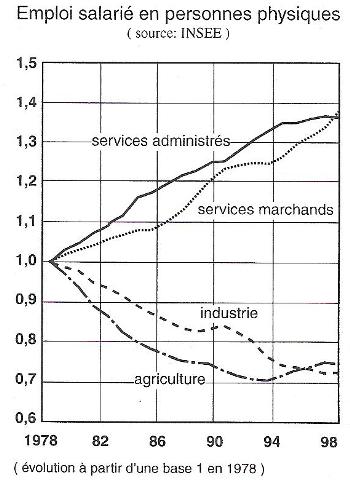

Vivre plus longtemps en bonne santé n’est possible que dans une économie de haute valeur ajoutée, où il y a de moins en moins de postes à travail répétitif et de plus en plus d’emplois liés à la recherche, la technologie et l’organisation.

- L’effort immédiat doit porter sur l’amélioration de ce qui existe : fonctionnement des urgences hospitalières, soins et hébergement du « troisième âge », revalorisation des salaires et des statuts du personnel soignant ...

- Les hôpitaux de référence doivent être dotés en permanence des dernières technologies (appareils d’imagerie médicale, de télémédecine, de microchirurgie ...), ce qui est incompatible avec le système actuel « d’enveloppe globale », véritable carcan budgétaire. La Résonance magnétique nucléaire (RMN), par exemple, était vue à ses débuts comme un coûteux appareil de laboratoire, jusqu’au jour où l’on s’est aperçu des possibilités fantastiques de l’imagerie médicale par résonance pour établir des diagnostics.

- Il faut pousser en même temps les feux de la recherche publique dans les nouveaux domaines des sciences de la vie (biophysique optique), notamment pour enrayer l’épidémie du sida, qui touche à 95% les pays sous-développés (70% des cas de sida dans le monde sont concentrés en Afrique sub-saharienne, où l’on annonce 23 millions de morts d’ici dix ans). Le principe doit être de travailler à ce qui paraît être aujourd’hui la frontière de la vie, pour en étendre demain le champ.

- Dans ce contexte, la « Sécu » sera chargée de mettre le progrès et les équipements à la portée de tous, pas de faire du rationnement. Comme souvent, ce qui coûte cher au premier abord engendre des économies par la suite.

- L’hôpital sera de plus en plus réservé aux soins lourds et/ou urgents. Le développement d’une hospitalisation à domicile de qualité, de centres de vie pour les convalescents et pour les personnes âgées allégera la charge de l’hôpital tout en offrant un environnement propice à leur rétablissement.

- Une médecine de qualité n’est pas incompatible avec l’existence de cliniques privées, à condition de leur donner des missions de service public. Actuellement, les fonds financiers qui ont investi dans la santé écrèment les maladies ou les opérations « rentables » et multiplient les actes pour faire du profit.

- Il en est de même pour les médecins libéraux dont le statut, qui remonte à un siècle, doit être revu en fonction des impératifs actuels de santé publique. La nation doit leur dire ce qu’elle attend d’eux et leur donner les moyens qui en découlent ; le choix de l’implantation géographique et éventuellement de la spécialité doit se faire en fonction des besoins par région. Pour soulager l’hôpital, la médecine libérale doit assurer une garde effective et faire de la prévention.

- Seuls se recyclent aujourd’hui les médecins qui le veulent, et à leurs frais. La formation permanente des médecins doit être gratuite, obligatoire et systématique, en fonction des besoins.

- Une véritable prévention passe par un dépistage sélectif systématique. Avec des technologies qui restent à développer (spectroscopie de masse), on pourra évaluer et prévenir les risques individuels (prédisposition au cancer, à la maladie d’Alzheimer, etc.) et établir des cartes épidémiologiques par affection.

- Il faut aussi une éducation de masse à la prévention sanitaire, avec des médecins scolaires plus axés sur la prévention et du travail en plus grand nombre.

L’enjeu du XXIe siècle est ainsi de prolonger la vie humaine en la comprenant mieux, de faire de l’hôpital un lieu où chacun puisse bénéficier des meilleurs soins de son temps et de mettre en place, en Afrique et dans toute l’Eurasie, une infrastructure médicale et hospitalière moderne, ayant accès à de bons médicaments. Il s’agit d’un changement complet de mentalité ; mettre l’économie au service de l’Homme, surtout lorsqu’il est pauvre, vieux et malade, pour créer une société de solidarité et de progrès mutuel.

Quel motif l’homme a-t-il de souhaiter une longue vie, sinon de pouvoir être utile au plus grand nombre ? Erasme.

Introduction

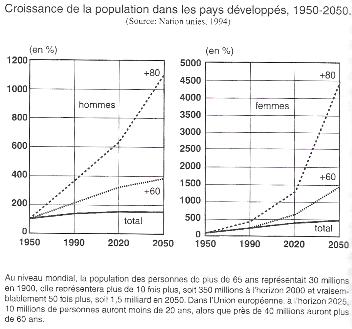

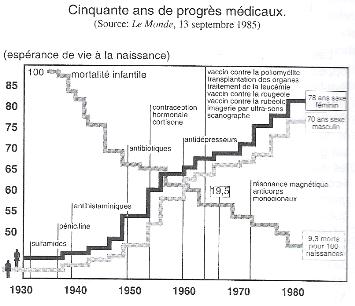

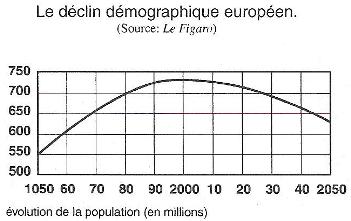

L’humanité vit une révolution silencieuse, entamée il y a trois siècles et en accélération depuis la dernière guerre. Elle pourrait se résumer ainsi : plus nous vieillissons, moins nous avons des chances de mourir. Sur le seul XXe siècle, un pays comme la France a gagné plus de vingt cinq ans en espérance de vie, soit autant que sur les 5 000 années précédentes. Si aujourd’hui l’espérance de vie à 60 ans est de vingt ans, elle pourrait doubler au cours du prochain siècle.

Alors qu’au début du siècle quatre Français sur dix atteignaient l’âge de 65 ans, ils sont aujourd’hui quatre sur cinq. Nous gagnons un an tous les quatre ans et rien ne permet de voir les limites de cette progression. A l’échelle de la planète cette fois, l’espérance de vie moyenne de la population mondiale s’est accrue de dix-neuf ans entre le début des années 50 et 1996 (de 47 à 66 ans) [1].

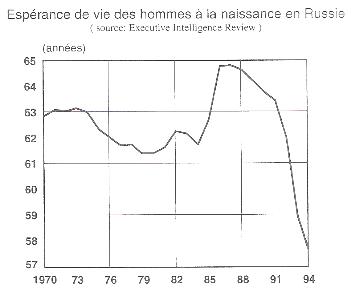

Cette révolution se trouve aujourd’hui remise en question. Suite à l’effondrement du niveau de vie, l’espérance de vie a commencé à décroître dans un certain nombre de pays depuis le début des années 90. Les politiques de coupes budgétaires et de privatisations mises en œuvre par le Fonds monétaire international (FMI) et par la Banque mondiale font perdre en ce moment à la Russie un million d’habitants par an.

L’Afrique, dont on pille les matières premières, subit en même temps un holocauste démographique : 70% des cas de sida dans le monde se trouvent en Afrique sub-saharienne, et l’on y prédit 23 millions de morts d’ici dix ans.

En Europe même, la concurrence acharnée entre entreprises et pays qui caractérise la « globalisation » est incompatible avec une politique de santé publique. Les investissements à l’échelle d’une génération sont considérés de fait comme des dépenses qu’il faut réduire. Les explications données au « trou de la Sécu » et au déficit des retraites - « trop de vieux », des hôpitaux inefficaces ou une Sécu mal gérée - ne sont que le prétexte à des « réformes » qui soumettent le secteur de la santé à la privatisation et au gain immédiat.

De fait, nous n’avons pas eu en France de réflexion globale sur la santé publique depuis le choc pétrolier de 1973, lorsque la gestion de crise a prévalu sur le reste [2].

Aujourd’hui, 20 à 25% de la population vit dans la précarité (soit 12 à 15 millions de personnes), ce qui constitue selon le Haut Comité de la santé publique « un problème social, économique, politique et de santé publique, majeur ». Globalement, plus d’un Français sur quatre n’arrive pas à se soigner correctement faute de moyens.

Les intérêts financiers occidentaux qui ont pillé la Russie, provoquant l’effondrement des conditions de vie et la chute de l’espérance de vie, sont aussi intéressés à la privatisation de notre système de santé. La longévité n’est jamais un fait acquis.

Il faut se battre pour arrêter la dérive. Nous ne pouvons plus tolérer que l’on brade les biens nationaux - système de santé et de retraite - à des intérêts financiers qui s’intéressent au malade uniquement s’il est rentable. La crise systémique qui menace actuellement l’ensemble du système monétaire offre aux États une occasion rêvée pour reprendre les rênes de l’économie d’entre les mains des financiers peu scrupuleux qui la contrôlent aujourd’hui.

Au cours d’une nouvelle conférence de Bretton Woods, les principaux États du monde pourraient rétablir les politiques de contrôle de crédit et de change nécessaires à la stabilité du système et à l’élimination de toute marge de manœuvre pour les spéculateurs.

Surtout, en réorientant l’argent vers les investissements productifs à grande échelle grâce à des mécanismes du type plan Marshall, les chefs d’Etats des principaux pays du monde pourraient rapidement organiser une relance en profondeur des capacités productives de l’économie mondiale. C’est l’arrière-plan nécessaire pour rétablir et financer une politique de santé digne de ce nom.

Nous devons nous inspirer des politiques qui ont été à l’origine des Trente Glorieuses et aller plus loin. La plupart des percées technologiques et économiques grâce auxquelles nous vivons bien mieux en moyenne aujourd’hui ont été initiées à cette époque, avant la dérive monétaire entamée lors des années 70.

L’intérêt porté au vieillissement remonte également à ces années. Il faut repartir de là en se posant à nouveau la question essentielle : qu’est-ce que la vie, en économie, en science, en médecine ?

Le choix fondamental s’offre immédiatement à nous : régression de l’espérance de vie sur fond de krach systémique ou « révolution du grand âge » dans le contexte d’un nouvel ordre économique mondial juste. Ce dossier a été écrit pour servir tous ceux qui combattent pour la vie, combat sans lequel il ne peut y avoir d’espérance collective.

Quoi que dise la presse sur le déficit de la Sécurité sociale ou sur l’hôpital public (voir en particulier le magazine Science & Avenir de septembre 1998 établissant le hit parade des « hôpitaux où l’on meurt le plus »), la santé publique et la protection sociale de notre pays restent encore parmi les meilleures au monde.

Cependant, un vrai danger menace notre système de protection sociale : c’est de vouloir en faire une activité « rentable » au sens financier, dans une perspective de court terme. Ce à quoi appelle Denis Kessler, porte-parole des compagnies d’assurance et étoile montante du Medef. Sous couvert de « refondation sociale », il affirme dans la revue Commentaire :

Il faut inventer d’autres institutions de droit privé, comme les fonds de pension ou les réseaux de soins, et créer une assurance maladie qui deviendrait une fonction d’entreprise.

En ne considérant que les coûts et les gains immédiats, rapportés au Produit intérieur brut, Denis Kessler exclut les bénéfices à long terme de l’investissement social, comme la contribution d’une population vivant mieux et plus longtemps, au bien-être commun.

Non au triage et à la privatisation de notre système social

I. Santé, retraite : on cherche à nous faire peur

1. Le chômage à l’origine du déficit de la Sécurité sociale

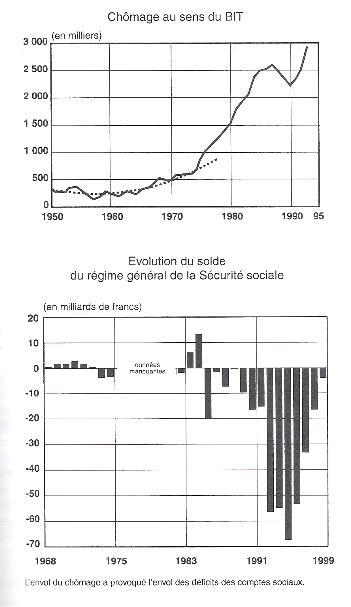

Le déficit chronique des comptes de la Sécurité sociale serait dû, à en croire les uns et les autres, à ce que nous dépensons trop. C’est faux. Si aujourd’hui il n’y avait pas de chômage en France, il n’y aurait pas de trou de la Sécurité sociale.

Mais, partant du principe qu’on ne sait pas réduire durablement et d’une façon importante le chômage qui est à l’origine des déficits, les élites en place s’orientent vers des mesures de restriction budgétaire.

Les propos de Jean de Kervasdoué, ancien patron de la direction des hôpitaux du ministère de la Santé au moment de la mise en place du plan Juppé, reflètent cet état d’esprit hélas largement partagé :

Il eût été préférable, en effet, que le chômage diminue de manière significative et que les salaires augmentent, ce qui aurait eu pour effet d’accroître les recettes de la Sécurité sociale. Mais cette occurrence était peu probable et elle ne s’est pas réalisée ...

Calculette en main, on considère que « toutes choses égales par ailleurs », les dépenses de santé ne peuvent continuer à augmenter comme par le passé, elles doivent même être réduites. Il faudrait selon Raymond Soubie, rédacteur du rapport commandé par Edouard Balladur, devenu la bible de la réforme du système de santé, couper encore bien plus.

Les premiers visés sont les personnes âgées de plus de 70 ans, responsables du quart de la consommation médicale. Cependant, il faut bien souligner que ce chiffre est relativement stable ; le vieillissement de la population justifie moins de 10% de la croissance des dépenses médicales constatées au cours des vingt dernières années. Cela signifie que toute « économie » entraîne bel et bien une réduction des prestations à l’encontre des plus âgés, et non un simple coup de frein à la croissance des dépenses.

Ce « sacrifice » serait non seulement moralement inacceptable mais de surcroît économiquement absurde car, en cas de plein emploi, l’argent pour combler le trou de la Sécu serait collecté en six mois.

Si en effet les trois millions de chômeurs enregistrés officiellement avaient aujourd’hui un emploi, représentant un revenu mensuel moyen de 9000 francs par personne, les recettes de la protection sociale augmenteraient d’environ 178 milliards de francs par an [3].

En même temps, les dépenses liées au chômage et au sous-emploi (194 milliards de francs en 1995), baisseraient considérablement. Supposons que l’on économise 150 milliards sur ces dépenses, ajoutés aux 178 milliards de recettes, nous voilà chaque année avec 328 milliards de francs supplémentaires.

La dette cumulée des comptes sociaux étant estimée entre 150 milliards et 200 milliards de francs suivant les calculs, le « trou » qui terrifie tant serait résorbé en moins de six mois ...

De plus, même si en valeur absolue elle représente des sommes conséquentes, la dette sociale doit être relativisée : elle représente moins de 4% des dépenses totales de protection sociale.

Raymond Soubie, comme le font de multiples rapports officiels, fait porter la responsabilité de cette situation sur les professionnels de la santé. Jean-Claude Mallet, président de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (qui gère près de 80% des dépenses de santé en France), lui répondait en substance en 1995 :

Le financement étant assis sur des cotisations prélevées sur les salaires, plus le nombre de chômeurs augmente, plus les recettes diminuent. 100 000 chômeurs en plus, c’est 8 milliards de recettes en moins [4].

Il y a eu 520 000 chômeurs en plus ces deux dernières années, ce qui représente 40 milliards de cotisations en moins (dont un bon tiers manque à l’assurance maladie).

Les déficits se creusent avec la crise économique

Apparu à partir de 1975, le « trou » proprement dit coïncide en fait avec les débuts du processus de décroissance physique de l’économie. L’augmentation des dépenses de santé dans le sillage des Trente Glorieuses n’a pas été accompagnée d’une augmentation suffisante de la production physique.

Jusqu’en 1978, le système est globalement équilibré (toutes branches confondues : maladie, vieillesse et famille). Cependant, les branches maladie et vieillesse connaissent un déficit depuis 1968, compensé jusqu’en 1978 par les excédents de la branche famille. Le rythme de croissance des rentrées devient inférieur au rythme de croissance des dépenses de santé (lui-même lié au rythme général de l’amélioration des droits à prestations).

La première inflexion dans la croissance constatée dès la fin des armées 60 se traduit par le déficit des branches maladie et vieillesse. La profonde crise qui s’installe à partir du premier choc pétrolier annonce un déficit structurel de l’ensemble de la protection sociale.

Voyons le détail de la détérioration des comptes sociaux. Entre 1970 et 1993, les prestations chômage - même si elles ne représentent que 8,5% de l’ensemble des dépenses de protection sociale - ont été multipliées par 14,6, malgré toutes les mesures prises pour les réduire.

Pendant le même temps, les prestations santé et familiales ont doublé et les prestations vieillesse ont triplé. Les rentrées, elles, ralentissaient avec le gel des salaires, la non cotisation correspondant aux emplois supprimés et les exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises sans contrepartie financière.

Le coup d’Etat de l’oligarchie financière internationale sur l’économie mondiale, cause plus profonde des déficits

En augmentant toujours plus les cotisations et diminuant toujours plus les paiements, les gouvernements successifs ont agi sur le symptôme, le déficit des régimes sociaux, plutôt que sur la maladie, à savoir le pillage exercé par les flibustiers des marchés financiers au cours des deux dernières décennies de déréglementation.

Les intérêts financiers basés à la City de Londres et à Wall Street ont créé une immense pyramide financière dont ils occupent le sommet.

C’est de là que sont venus les coups violents assénés à l’économie mondiale : en 1971, avec le découplage décidé par Nixon entre le dollar et l’étalon-or, suite à la multiplication anarchique des eurodollars sur le marché déréglementé de la City de Londres ; en 1973, avec l’orchestration du choc pétrolier (les prix du pétrole ont été multipliés par six), créant les conditions d’une expansion de la bulle financière des eurodollars ; et en 1979, avec l’augmentation des taux d’intérêt imposée par le président de la Réserve fédérale américaine, Paul Volcker, qui donna priorité à la rente sur l’investissement industriel.

Affaiblis, les Etats cèdent toujours plus.

De Kennedy à de Gaulle, de Gandhi à Nkrumah, la plupart des dirigeants pouvant faire obstacle à la montée en puissance des marchés financiers privés et à la déréglementation sont écartés, voire éliminés. Les personnalités qui leur succèdent ne sont pas à la hauteur. Peu à peu, puis à un rythme toujours accéléré, les économies nationales abandonnent la création de richesses physiques au profit d’activités non productives, spéculatives.

Le chômage de masse s’installe dans les années 70, avec une baisse constante du niveau de vie moyen. L’état collecte moins d’impôts alors que ses obligations liées au chômage et à la pauvreté s’alourdissent, le déficit budgétaire s’installe définitivement et, avec lui, le "trou" de la Sécu.

Le contribuable paie, le gouvernement rationne

Le système de retraite et le système de Sécurité sociale étaient à l’ origine des systèmes paritaires (patronat et salariés) qui se finançaient exclusivement avec les cotisations des assurés, sans aide financière de l’État. Par contre, les pouvoirs publics avaient établi les règles, basées sur la solidarité inter-générations (les actifs paient pour les inactifs), la solidarité entre les plus riches et les moins riches et la solidarité entre les régions. Nous avions affaire à un régime global, couvrant de la même façon tout Français cotisant.

En 1990, le régime de la Sécurité sociale ne peut donc plus subvenir à lui-même. Pour la première fois et en dérogation au principe de base du système social, il a été demandé au contribuable de combler le trou avec la création de la Contribution sociale généralisée (CSG) et du prélèvement temporaire de 0,5% baptisé Remboursement de la dette sociale (RDS). Le financement public de la protection sociale à travers la CSG et le RDS a ainsi atteint 20,4%.

Du coup, dans la mesure où l’État intervenait par financement budgétaire, il a décidé de prendre lui-même en main le dossier santé avec les ordonnances Juppé de 1995, court-circuitant les acteurs du système paritaire.

La fuite en avant des coupes budgétaires

Il n’y a pas eu moins de quatorze plans [5] en vingt années pour redresser les comptes sociaux, chaque plan étant supposé être le dernier dans l’attente d’une reprise qui n’est jamais venue.

On n’a pas cessé de diminuer les remboursements et d’augmenter les cotisations, ce qui a renvoyé de plus en plus les Français vers des mutuelles complémentaires, d’où une protection sociale à deux vitesses. Les principes de base de notre système social (solidarité nationale, non sélection des risques, égalité d’accès aux soins) sont ainsi battus en brèche. Les assurances complémentaires privées, du type Axa, qui font actuellement pression pour éliminer les mutuelles, suivent en effet la démarche inverse : aucune solidarité, sélection des risques, accès aux soins suivant les moyens.

A intervalles réguliers, on a augmenté le ticket modérateur, le forfait hospitalier, les cotisations maladie et la toute nouvelle CSG. Les dépenses ont, quant à elles, été revues à la baisse par une succession de déremboursements et de blocages budgétaires (encadré 1).

Encadré 1 :

Un credo inchangé depuis plus de 25 ans

Limiter les dépenses …

- 1977 : remboursement à 40% (au lieu de 70%) des médicaments de « confort »

- 1979 : blocage du budget des hôpitaux

- 1982 : extension du forfait hospitalier, instauration du budget global des hôpitaux

- 1986 : déremboursement de la plupart des vitamines, le remboursement à 100% est limité à la seule maladie exonérant

- 1988 : déremboursement des antiasthéniques

- 1993 : baisse de 5% du taux de remboursement des médicaments, normalisation des prescriptions (références médicales opposables)

- 94 à 99 : plusieurs vagues de déremboursement

… et augmenter les cotisations.

- 1976 : instauration de la vignette auto dont la recette est affectée à la couverture sociale

- 1978 : hausse des cotisations vieillesse et maladie, mise en place d’une cotisation maladie pour les retraités, création du forfait hospitalier

- 1979 : majoration de la cotisation maladie

- 1981 : cotisation de 1 % pour les chômeurs touchant plus du SMIC

- 1983 : prélèvement exceptionnel de 1 % sur les revenus imposables, relèvement de la cotisation vieillesse

- 1985 : hausse du ticket modérateur

- 1986 : prélèvement exceptionnel de 0,4% sur deux ans

- 1987 : hausse des cotisations maladie et vieillesse

- 1990 : instauration de la Contribution sociale généralisée (CSG)

- 1991 : hausse de la cotisation maladie et du forfait hospitalier

- 1993 : hausse du forfait hospitalier et de la CSG

- 1998 : élargissement des prélèvements sur le patrimoine

Globalement, les taux de cotisations sociales sont du coup passés de 47,7% à 56% du salaire au niveau du plafond. Cette hausse a pesé pour l’essentiel sur les cotisations salariés (de 12% à 18,9%) alors que les cotisations employeurs passaient de 35,7% à 37,1%.

Au total, le malade français est celui qui paie de sa poche la plus grande partie des frais médicaux (18% contre 6 à 8% en Allemagne par exemple). La part des dépenses non remboursées par la Sécurité sociale était de 26,1% en 1995, selon la revue Alternatives économiques.

Le résultat pour la santé nationale est inscrit dans une enquête du CREDES de 1998, selon laquelle un Français sur quatre n’arrive pas à se soigner faute de moyens, même s’il est assuré social, ce qui est de toute façon le cas avec l’instauration de la Couverture maladie universelle (CMU) [6].

Les personnes âgées sont les plus vulnérables. Si, disposant de maigres ressources, elles vivent isolées, elles se retrouvent souvent victimes d’une sorte de triage qui ne dit pas son nom. Le débat sur l’euthanasie qui a repris de plus belle depuis quelques mois dans notre pays vise en priorité ces victimes désignées. « L’accompagnement de fin de vie » [7], pour reprendre l’expression de Bernard Kouchner, est pour certains l’occasion d’accélérer le départ des plus âgés, parce qu’ « ils coûtent trop cher ».

On l’a vu, les médecins ne sont pas épargnés non plus, accusés de sur-prescrire (Encadré 2). Dernier présumé coupable, on y reviendra, le progrès technologique est parfois accusé à tort de creuser les déficits sous forme d’équipements jugés coûteux et d’examens plus complexes.

Encadré 2 :

Le rationnement du nombre de médecins

Plus les médecins sont nombreux, plus le volume des prescriptions est important, selon l’assurance maladie. Dans cette logique, le médecin ne guérit pas, il « coûte » ; 1,8 millions de francs par an, dont 1,5 en prescriptions. Les caisses sont prêtes à investir la même somme cumulée sur plusieurs années pour pousser vers la retraite anticipée plusieurs milliers de médecins libéraux. Un projet de décret pourrait convaincre 2 000 médecins par an de rendre leur ordonnancier. On raisonne comme si l’offre de soins créait la maladie.

Ce que cherchent les pouvoirs publics, c’est à limiter le nombre de médecins voués à partager un budget administrativement limité.

Or une étude du ministère de la Santé conclut que même dans l’hypothèse où la population ne consommerait pas plus qu’actuellement, l’offre serait insuffisante à partir de 2007, avant d’ajouter que l’allongement de la durée de vie entraîne inexorablement une augmentation de la demande de soins.

De fait, la densité médicale française n’a rien d’excessif par rapport aux voisins (elle reste légèrement inférieure à la moyenne des pays européens) et surtout si l’on prend en compte les nouveaux besoins liés à l’allongement de la durée de vie.

(Sources : magazine Viva et mensuel Alternative économique)

2. Le lourd impact du chômage sur les retraites

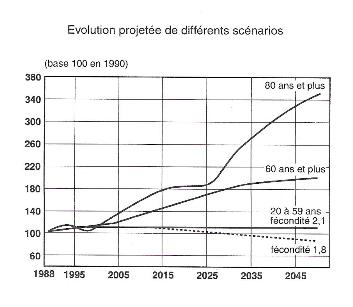

La « révolution grise » accusée d’être responsable de la surconsommation médicale mettrait également en danger le système de retraite [8] (Encadré 3). Une fois de plus, c’est faux. Jusqu’à présent, le vieillissement n’a été qu’un facteur annexe dans l’évolution des dépenses de retraite.

Le doublement des dépenses de retraite au cours des années 70 est avant tout dû à ce que les pensions ont été augmentées. Qui s’en plaindra ? Souvenons-nous du temps où les retraités étaient pour ainsi dire une catégorie de pauvres. Un rattrapage s’imposait et il a eu lieu. Sans la chute du rythme des recettes provoquée par le chômage, le régime vieillesse aurait « tenu le coup » jusqu’à ce jour.

C’est donc encore et toujours le chômage, en particulier celui déguisé en préretraite, qu’il faut éliminer.

Le chômage pèse doublement sur les retraites : chaque chômeur représente un cotisant de moins et un coût supplémentaire pour le travailleur en activité. Or, si depuis 1970 le nombre de personnes en âge de travailler a augmenté de 4 millions (+ 18,7%), la population au travail, n’a augmenté, elle, que de 1,4 million (+6,7%).

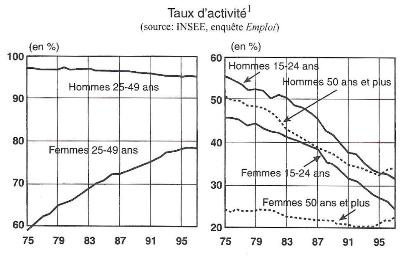

Le problème - si problème il y a - de l’accroissement des dépenses liées au vieillissement de la population tient surtout au fait que la durée de vie s’allonge tandis que la durée d’activité professionnelle diminue.

Avec le développement de la préretraite comme moyen de baisser les chiffres du chômage, tout est fait pour pousser les travailleurs à faire valoir leurs droits à la retraite de plus en plus tôt. En 1971, les deux tiers des hommes de 60 à 64 ans étaient au travail ; au début des années 80, ils étaient seulement 40%, ils ne sont plus que 10% aujourd’hui. Quant aux 55-59 ans, la proportion est tombée à 60%.

Le raisonnement « mieux vaut un retraité qu’un chômeur » traduit cette réalité. Après avoir encouragé le départ en préretraite dans les entreprises publiques depuis les années 70, en créant ou en finançant des préretraites sous différentes formes, les pouvoirs publics encouragent maintenant de nouvelles catégories professionnelles à avancer leur départ : camionneurs, médecins, chercheurs.

Le modèle actuel de concentration de l’activité sur une période de plus en plus brève - entre quinze et soixante-cinq ans, puis entre vingt et soixante, bientôt entre vingt-cinq et cinquante-cinq - ne peut donc continuer bien longtemps.

En attendant, comme dans le cas de la santé, le déficit de la branche vieillesse n’a amené que des mesures restrictives ; les économies dans ce secteur ont consisté à freiner la croissance du montant des retraites depuis 1991 (gouvernement Rocard). La revalorisation des pensions ne peut plus désormais dépasser l’évolution des prix ; on prend en compte les 25 meilleures années de carrière contre 10 auparavant (ce qui permet d’économiser environ 15%). On a également allongé la durée des cotisations (depuis 1994, on demande aux salariés du secteur privé de travailler quarante ans, contre trente-sept ans et demi pour la fonction publique).

Encadré 3 :

Des scénarios pour faire peur

Retraites, suivi médical des plus âgés : les défis immédiats liés au vieillissement de la population sont généralement l’occasion de manchettes catastrophistes, d’où il ressort que l’on n’a pas assez d’argent pour payer et soigner les futurs retraités.

En prenant le pire des scénarios envisagés, l’augmentation des dépenses liées au vieillissement ne dépasserait pas 0,5 point par an au début du XXIe siècle, pour s’atténuer ensuite.

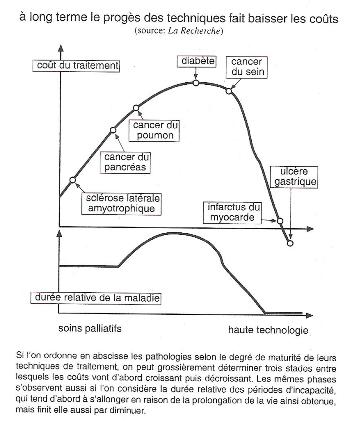

Ce type de prévisions n’est de toute façon qu’une extrapolation linéaire des données actuelles. Il ne tient pas compte de l’essentiel : les progrès dans la prévention et les soins vont faire baisser le coût des traitements liés à l’âge alors que l’allongement de la durée de vie s’accompagne d’un rajeunissement biologique, que l’on évalue à cinq ans sur la dernière décennie (une personne aujourd’hui âgée de 70 ans n’est pas biologiquement plus vieille qu’une personne de 65 ans il y a dix ans).

Pour ce qui concerne les retraites, le manque à gagner cumulé des régimes de retraite venant de la non cotisation des 8 millions de personnes actuellement au chômage, en préretraite ou sous-employées est la vraie raison des déficits qu’on entrevoit. Les scénarios catastrophes (*) sont surtout un moyen de justifier les réformes qui remettent en cause les principes de base de notre système social (retraite par répartition, accès de tous aux meilleurs soins, quel que soit l’âge).

Note :

(*) En l’an 2045, dit-on, il n’y aura qu’un actif par retraité alors qu’aujourd’hui il y a 2,7 actifs pour chaque retraité. La charge par actif dans le cadre du système actuel de répartition (où les actifs paient pour les inactifs) serait ainsi multipliée - toutes choses égales par ailleurs - par 2,7. Ceux qui ont 30 ans aujourd’hui n’auront donc pratiquement pas de retraite, affirme-t-on.

II. Les intérêts privés à l’assaut de la protection sociale

1. La fuite en avant de la privatisation

La bulle de la spéculation financière a besoin de toujours plus d’argent frais pour continuer d’exister. Le secteur de la santé est un morceau de choix. Ce sont des dizaines de millions de clients potentiels sur un marché en pleine expansion. A condition de pouvoir choisir les maladies qui rapportent et de réduire les dépenses qui grèvent le bénéfice.

Il n’est pas question pour nous de remettre en cause l’existence d’un secteur privé, même hospitalier, mais plutôt d’arrêter la dérive générale - dans le public aussi la concurrence entre hôpitaux fait des dégâts - qui consiste à privilégier les activités « rentables » au sens du court terme financier (Encadré 4).

Nous nous opposons donc absolument à la rétrocession d’une partie des activités hospitalières, qu’elles soient publiques ou privées, aux grands groupes financiers (ou industriels à logique financière) comme Vivendi-Générale des eaux ou Suez-Lyonnaise des eaux.

Ces groupes sont intéressés aux actes « qui paient » : chirurgie vasculaire, viscérale, urologie, explorations diverses, traitement des cancers, c’est-à-dire les actes techniques, ceux que l’on facture à la Sécurité sociale, qui sont pris en charge à 100% et qui rapportent. Les autres continuent à relever de l’hôpital public, qui court le risque de devenir une sorte de voiture balai. Le privé réalise ainsi 47% des journées de chirurgie, mais 14% seulement des journées de médecine.

Les actes médicaux doivent être « rentables », mais encore faut-il que les clients paient, d’où un second tri : les secteurs médicaux ou géographiques moins intéressants ne sont pas pris d’assaut.

A la question : « Irez-vous implanter une maternité à La Mûre », Evelyne Bondet (Pdg de la SA Monticelli, clinique d’ophtalmologie de la Générale de Santé à Marseille) a répondu dans une conférence de presse donnée le 6 septembre 1996 :

Je ne crois pas que le privé puisse y aller. La tarification à l’acte demande une certaine rentabilité, pour une maternité comme La Mûre, il faut avoir un budget répondant à une mission de service public. Dans la région de Bordeaux, nous avons ainsi dû nous débarrasser d’une maternité nécessaire à la population mais non rentable.

Encadré 4 :

La mise en coupe réglée

des secteurs rentables de l’économie

Les grands groupes financiers qui se sont notamment formés outre-Atlantique et outre-Mache ont établi depuis une dizaine d’années une stratégie de conquête sur le territoire européen. Secteur par secteur, ils pillent les entreprises. Le secteur de la santé est une cible de choix.

La démarche est à peu près toujours la même : les entreprises ou les activités qui vont pouvoir assurer la rentabilité désirée par les actionnaires sont ciblées, avec une stratégie adaptée à chaque cas. Dans le secteur de l’informatique d’entreprise par exemple, le marché a été récupéré par le groupe anglais Sage qui a racheté Saari et Sybel, deux sociétés françaises qui étaient devenues la référence en matière de logistique de gestion. Toute PME française qui veut s’informatiser n’a pas vraiment d’autre choix actuellement en dehors du groupe Sage. Dans des secteurs industriels très ciblés comme ceux de la chimie, les grands groupes anglo-saxons visent les entreprises qui les intéressent, se livrent à une guerre des prix le temps qu’il faut pour mettre à genoux les entreprises du secteur, les rachètent et gardent les activités qui rentrent dans les objectifs de rentabilité.

Les méthodes employées dans les entreprises qui ont été rachetées sont dignes des feuilletons américains. Le repreneur laisse généralement la situation pourrir en faisant courir le bruit de licenciements massifs mais sans donner de véritables directions à l’entreprise. Les personnels se démotivent et en prévision d’une licenciement éventuel cherchent ailleurs et démissionnent, autant de gagné sur les indemnités de licenciement. Les dirigeants de l’ancienne équipe sont souvent assez brutalement débarqués, de préférence pour faute, toujours afin d’éviter les frais de licenciement. Quant à ceux qui restent une fois la période de réorganisation passée, ils se voient fixer des objectifs de rentabilité financière draconiens, dont leur poste dépend. Si en dix-huit mois vous n’avez pas fait vos preuves, c’est la porte.

Le Pr Emile Papiernik, chef du service de gynécologie obstétrique du groupe Cochin Port Royal résume bien l’opinion de nombre de ses collègues du public lorsqu’il s’insurge :

La contrainte du budget global pour l’hôpital public et une beaucoup plus grande liberté pour le privé ont créé un grave déséquilibre entre les deux. On laisse au public les tâches les plus lourdes, tandis que s’organise le transfert vers le privé de tous les actes opératoires bien cotés par l’assurance maladie (…) On est en train de tuer tranquillement l’hôpital public. Et on ouvre grand la porte à ceux qui savent mieux gagner de l’argent.

La différence de rémunération et des conditions de travail de plus en plus difficiles, compte tenu du manque de moyens ainsi que la réduction de postes d’agrégés (à la fois professeurs et praticiens) conduisent nombre de médecins vers le privé (70% des chirurgiens y travaillent déjà) : « Comment voulez-vous qu’un chirurgien gagnant 20 000 francs à l’hôpital et 80 000 ou 100 000 francs dans le privé ne préfère pas ce dernier secteur » , interroge l’un d’entre eux. « Depuis vingt ans, nous nous battons pour une harmonisation des rémunérations et nous ne l’avons jamais obtenue. »

Nombre de praticiens ont opté pour le secteur des honoraires libres : le malade doit payer de sa poche une somme plus ou moins importante. Tant qu’il existera un équilibre entre le public et le privé, ce dernier n’aura pas intérêt à trop abuser des dépassements et le libre choix demeurera. En revanche, si le déséquilibre déjà amorcé s’accentue, si le privé détient le monopole de secteurs médicaux ou géographiques, la tentation sera grande pour certains de profiter de cette situation.

Depuis une quinzaine d’années, le secteur privé s’est entièrement recomposé. Déjà en difficulté lorsqu’elles veulent investir dans des plateaux techniques adaptés, les petites cliniques traditionnelles, gérées par des praticiens dont elles étaient l’outil de travail, sont confrontées à la concurrence, notamment à celle des chaînes de cliniques soutenues par de grands groupes financiers. La plus importante d’entre elles, la Générale de santé, contrôlée par la Générale des eaux, regroupe 175 établissements répartis en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Tunisie et au Canada, et réalise un CA de près de 6 milliards de francs. En France, la Générale de santé-clinique réunit soixante-dix-huit établissements, soit près de 7 000 lits, dont 57% en médecine-chirurgie-obstétrique (Mco) soit 5 265 lits (chiffres d’affaires : 3 milliards de francs).

Autre pôle privé, Clinivest, dont le groupe Suez détient plus de 80%, possède vingt-deux établissements répartis en France et totalise 2 300 lits de court séjour, dont les deux tiers en chirurgie.

2. La santé publique et les retraites livrées aux assureurs privés ?

Le plan « Juppé-Aubry »

Le plan « Juppé-Aubry » vise plus à « faire des économies » qu’à améliorer le système de santé, sans même parler de santé publique. On pense faire des économies par l’imposition d’une gestion statistique, comptable et commerciale de la santé et de l’hôpital.

Les deux principaux instruments de la « maîtrise des dépenses » sont les Références médicales opposables (RMO) et les Programmes de médicalisation des systèmes d’information (PMSI).

Les RMO visent les médecins de ville. Des panels de médecins et de spécialistes établissent par type d’affection une marche standard à suivre censée intégrer toutes les connaissances de l’art sur chaque maladie. Si le praticien ne respecte pas le code de bonne conduite, il peut être sanctionné financièrement. Ce système a d’abord été mis en œuvre par les assureurs américains, afin de ne rembourser que ce qui est considéré comme médicalement nécessaire. Les « références médicales » édictées sont opposables aux avis des médecins. On trouvera toujours des médecins peu scrupuleux ou incompétents, qui prescrivent à tort et à travers. Si le médecin est incompétent, il faut y remédier par une meilleure formation et un suivi des compétences. S’il est malhonnête, il faut le poursuivre devant le Conseil de l’ordre, voire en justice. Dans les deux cas, les RMO ne résolvent pas le problème.

Les PMSI visent les hôpitaux. L’opération consiste à classer les malades en groupes homogènes et à calculer hôpital par hôpital le coût de chaque type d’intervention. Partant d’une situation où les hôpitaux publics n’évaluaient pas vraiment leur coût de revient, on a mis en place un contrôle par des indicateurs d’activité : nombre d’entrées, taux d’occupation des lits, durée moyenne d’un séjour hospitalier, coût par séjour et par acte, nombre de décès, etc. C’est à partir des résultats de la PMSI que la presse s’est autorisée à faire des hit-parades des hôpitaux « où l’on meurt le plus ».

Parallèlement, ces résultats sont utilisés pour pénaliser les centres hospitaliers dont les coûts sont plus élevés que « la moyenne ». Une approche statistique de ce type ne prend pas en compte les spécificités régionales ou locales qui peuvent parfaitement expliquer les différences enregistrées entre les établissements, sans pour autant que cela remette en cause la qualité des soins et la gestion. Là aussi, l’instrument peut être utile, mais son utilisation est déviée par l’obsession des économies.

Les réseaux de santé

Le projet de loi de la Sécurité sociale pour 1999 inscrit la possibilité pour les professionnels de la santé de s’organiser en réseaux. Le réseau de santé est une « organisation horizontale » de la prise en charge du patient par un groupe de professionnels de la santé et du secteur social. Un réseau est généralement conçu dans une aire géographique déterminée afin de coordonner le suivi des malades ou des populations spécifiques.

Les filières

La filière est une « organisation verticale » de la prise en charge du patient, à partir du médecin généraliste (référent) ; sous la supervision de ce dernier, les malades sont orientés vers d’autres étapes et d’autres praticiens (médecins, hôpitaux, spécialistes …). La formule du « médecin référent » entrée en vigueur le 1 er janvier 1998 constitue une ébauche de filière de soins en incitant les patients, sans les y obliger, à s’abonner chez un généraliste qui, en échange de 150 francs par malade, doit jouer ce rôle de superviseur.

Si le concept de « filière » devait être adopté, le patient pourrait perdre le bénéfice du tiers payant et même voir baisser le remboursement de la Sécurité sociale par rapport au taux actuel (70% pour les actes médicaux) s’il voit un autre généraliste « sans motif valable ». Comme le précise Gérard Arcéga, directeur de la caisse primaire du Vaucluse, « en supprimant la liberté de consultation, on réalise au moins 15 % d’économies ».

Les réseaux et filières visent à favoriser la coopération entre les différents acteurs, tels ceux de l’assurance privée, des mutuelles du patronat, des médecins, des services hospitaliers, de la Sécurité sociale et du gouvernement. Le but en soi est tout à fait légitime.

Cependant, confiée à des assureurs privés (avec une mise en concurrence des caisses de maladie), la gestion de réseaux amène ces derniers à vouloir utiliser leurs « futurs adhérents » et leur propre réseau médical et hospitalier pour réaliser des bénéfices. Le secteur de la santé est appelé à intégrer le vocabulaire de l’assurance, qui raisonne en « sinistres », en « marchés porteurs », évacuant les notions de « patient » et de « maladie ». Une tendance également favorisée par la Commission de Bruxelles (Encadré 5).

Encadré 5 :

Bruxelles au service des intérêts financiers

La Commission de Bruxelles, dans ses directives aux gouvernements en matière de politique sociale, reprend à son compte le point de vue des milieux financiers de l’assurance. Nous comparons ici quelques extraits d’une Communication sur le sujet publiée par la Commission le 12 mars 1997, avec le point de vue des fondateurs de notre système de Sécurité sociale :

Ce que défendaient les fondateurs de notre système social :

Sécurité collective nationale et familiale plutôt qu’une assurance individuelle.

Ce que propose la Commission :

« Une individualisation des droits viserait à mettre un terme à la pratique qui consiste à tenir compte de liens familiaux pour assurer la protection sociale d’un individu. »

Ce que défendaient les fondateurs de notre système social :

Système de solidarité et de répartition (c’est la société qui décide quelle est la part de la richesse produite qui doit aller aux personnes âgées).

Ce que propose la Commission :

« Encourager le développement de régimes complémentaires de retraite financés par capitalisation » (c’est d’une part favoriser les salariés ayant les moyens d’adhérer aux fonds de pension, d’autre part soumettre les pensions aux aléas boursiers).

Ce que défendaient les fondateurs de notre système social :

Abandon une fois pour toute de la logique de l’assurance privée au profit d’une assurance publique universelle.

Ce que propose la Commission :

« Chaque assureur devrait pouvoir conclure un contrat avec les prestataires de service qui offrent les meilleurs services à un prix abordable ».

Santé : le projet AXA

Les assurances Axa (encadré 6) et leur patron, Claude Bébéar, se veulent les plus en pointe dans les projets de privatisation de la santé. Claude Bébéar se présente comme le chevalier blanc de la couverture sociale, celui qui veut sauver l’assurance maladie. Son idée est donc de garder la Sécu, mais « d’améliorer son fonctionnement » par la « mise en concurrence » des prestataires de santé. Au lieu de rembourser tel ou tel médecin choisi par le patient sans contrôle aucun, la Sécu confie son budget de remboursement à Axa pour une région donnée, l’Île-de-France par exemple.

On n’hésite pas à préciser :

Pour maîtriser les coûts, on va "contrôler" les dépenses, surtout celles concernant les médicaments, les examens complémentaires et les hospitalisations. C’est là-dessus que l’on va pouvoir jouer.

Le contrôle des dépenses se fait au niveau du réseau de soins. Le médecin qui y adhère s’engage sur « les bonnes pratiques médicales », la prescription de médicaments génériques (moins chers) et, pour le médecin et le malade, l’acceptation de se prêter à des évaluations afin de mesurer la bonne coordination des soins. La règle est de chercher avant tout à freiner le recours à l’hôpital, jugé très coûteux. Les assureurs pénalisent l’assuré s’il consulte en dehors du réseau.

Une enveloppe financière annuelle (qui représente le « coût actuariel », c’est-à-dire le coût estimé sur une vie entière, ramené à l’année) est versée au groupe Axa par la Sécurité sociale pour chaque assuré. Les assurés Axa continuent à verser leurs cotisations à l’assurance maladie. Mais la Sécurité sociale la reverse immédiatement à Axa qui gère le risque maladie à sa place. L’assureur fait son affaire des bénéfices ou des pertes. Axa se propose de reverser une partie de l’argent économisé à la caisse d’assurance maladie, sans autre précision.

Il est probable que contrairement à ce que dit Axa, le coût final à traitement égal sera plus élevé. En effet, un système public et obligatoire comme l’assurance-maladie n’a pas de frais commerciaux.

Le coût de la gestion de l’assurance-maladie en France est de 5,6% (2% au Canada). La gestion du risque par un assureur privé représente en moyenne 12% et peut aller jusqu’à 20%.

Pour l’heure, une trentaine de projets sont à l’étude et soumis au gouvernement auprès de la commission présidée par Raymond Soubie. Après le projet Axa, c’est celui de Groupama qui est le plus avancé. Le réseau de soins Groupama serait nommé « Partenaire santé » et adapté aux généralistes, leur proposant de réduire leurs prescriptions de 15 à 25 % contre une revalorisation d’honoraire (un forfait de 5 000 francs et une somme annuelle de 80 francs par patient suivi).

Encadré 6 :

Le groupe AXA-UAP

En novembre 1996, Axa a absorbé l’UAP, privatisée en 1994 par Edouard Balladur. La marque UAP a disparu définitivement en avril 1998. Au niveau mondial, Axa-UAP (devenu Axa SA) a réalisé en 1997 un chiffre d’affaires de près de 364,6 milliards de francs (plus du cinquième du budget de l’Etat français en 1998), venant au deuxième rang mondial derrière le groupe Nippon Life. Axa SA garde une place de leader en gérant 3020 milliards de francs d’actifs. Allianz, le numéro un des assurances allemandes, talonne Axa en France grâce à une offre publique d’achat (OPA) réussie sur les AGE.

Une seule obsession existe pour les assureurs : atteindre la taille critique. Pierre Nanterme, associé du cabinet Andersen Consulting, rappelle que la concurrence est vive dans le milieu car « elle se traduit par une pression sur les prix qui tire les marges vers le bas. Le passage à l’Euro va renforcer cette concurrence au niveau européen en rendant les tarifs plus transparents et les comparaisons plus faciles pour le futur assuré. »

En présentant à la presse les résultats de son groupe pour 1997, Claude Bébéar annonçait :

A terme, entre dix et quinze groupes domineront le marché mondial. Axa veut y être. C’est le cas aujourd’hui ; notre problème c’est d’y rester.

La compétition est européenne et mondiale, elle se joue sur les parts de marché et la réduction des coûts, ce qui n’est pas sans conséquences sur l’emploi. Depuis 1990, les effectifs de la filiale française d’Allianz ont été réduits d’un tiers (2079 personnes en 1997), et une nouvelle réduction était programmée pour 1998.

Les « soins gérés » aux États-Unis

La récente vague de déréglementation aux États-Unis a abouti dans le domaine de la santé à ce qu’on appelle les « soins gérés » ( managed care ). Le gouvernement a encouragé le recours à des structures de maintien en santé ( Health Maintenance Organization, ou HMO , l’équivalent des réseaux français), tenues par des entreprises privées et des assureurs, auxquelles une loi de 1974 (loi ERlSA) assure une immunité absolue contre toute poursuite de leurs « clients ».

Ces organismes limitent les soins au strict indispensable dans une optique gestionnaire. Les analyses, les séjours à l’hôpital ou tout autre traitement considéré comme non nécessaire sont éliminés (Encadré 7).

Le médecin référent, par lequel le patient doit obligatoirement passer, est lui-même personnellement et financièrement récompensé pour limiter l’accès aux spécialistes ou aux analyses onéreuses. Les HMO ont été autorisées par le Congrès en 1973 et sont financées en partie par l’argent de l’assuré et en partie par le budget social du gouvernement.

Le nombre total d’adhérents à ces organismes - il s’agit d’adhérents « forcés » - est passé de 8 millions en 1980 à 140 millions aujourd’hui. Selon les estimations, ils couvrent 85% des personnes morales et privées assurées.

Encadré 7 :

Un rationnement médical criminel

Ethan Bedrick, né avec une importante paralysie cérébrale, devait bénéficier de séances de rééducation pour éviter la contraction de ses muscles. En 1993, alors qu’il avait 14 mois, l’assureur a arrêté de financer la rééducation.

Bien que ne sachant rien de cette maladie, le médecin référent du HMO, sans examen ni consultation avec les médecins d’Ethan, a conclu que la thérapie n’aboutirait selon lui à aucun « progrès significatif ».

En 1996, un juge saisi de l’affaire considère que la décision est arbitraire et sans fondement. Il note que « le fait que la possibilité de marcher à l’âge de cinq ans ne soit pas considéré comme un "progrès significatif" est simplement révoltant ». Cependant, les poursuites ont dû être abandonnées suite à la loi qui protège les HMO (loi ERISA).

Une femme gravement blessée dans un accident de voiture a été transférée dans quatre hôpitaux différents en trois jours par le HMO dont elle dépend, qui se justifie par le fait que les praticiens auxquels il fait appel dans ces structures n’étaient pas disponibles. Les transferts et le retard pris dans les traitements ont provoqué des dommages nerveux irréversibles. Ici encore, la loi ERISA interdit toute poursuite.

Un médecin ordonne que sa patiente enceinte soit hospitalisée étant donné les problèmes rencontrés au cours des grossesses précédentes. L’assureur de son employeur s’y oppose et autorise un suivi à domicile durant la journée, mais sans contrôle de nuit. Alors qu’elle était endormie, le fœtus subit une phase de détresse et meurt. Le juge, bien que convaincu du tort de l’assureur, a dû rejeter la plainte, en raison de l’ERISA.

L’étude menée par l’université de Harvard avec la Fondation Kaiser pour la famille a retenu quelques témoignages de médecins à propos d’événements récents :

- Le HMO n’avait pas de chirurgien vasculaire disponible et a retardé l’intervention pour un patient diabétique : il a fallu amputer.

- Un médecin référent refuse une coloscopie à un patient souffrant de constipation aiguë, ce dernier en meurt.

- L’assureur refuse une biopsie ; le patient avait un cancer du poumon.

- Une clinique HMO ignore pendant six mois la douleur dans le dos, liée à des symptômes neurologiques, d’un patient de 35 ans. On lui refuse la consultation d’un neurochirurgien. Il est frappé d’une paralysie de la poitrine.

- Un patient souffrant d’une très mauvaise circulation dans les jambes ne remplit pas les critères d’admission à l’hôpital requis par le HMO. Finalement admis, sa jambe doit être amputée.

Les abus innombrables et systématiques apparus avec l’extension du « managed care » provoquent de nombreuses réactions. L’économiste et candidat aux élections américaines Lyndon LaRouche en a fait l’un des thèmes majeurs de sa campagne présidentielle 2000. A propos de la loi ERISA, il déclare que « la mise en œuvre d’une politique médicale qui provoque la mort et la souffrance de personnes malades doit pouvoir faire l’objet de poursuites à l’encontre des HMO et des individus qui les dirigent. Le fait d’immuniser de tels criminels contre toute poursuite est en soi un crime contre l’humanité ».

D’après l’inspecteur général du département américain de la Santé, les structures du « managed care » ont grossièrement et volontairement augmenté leurs coûts administratifs annuels (remboursables) de 3 à 4 milliards de dollars. Une autre pratique consiste à sous-payer, ne pas payer ou payer en retard les hôpitaux qui fournissent les prestations approuvées.

De nombreux hôpitaux sont en danger de faillite pour cette raison. En tout cas, ces pratiques ont entraîné une nouvelle vague de réduction des coûts (« downsizing ») dans les hôpitaux, avec « des hôpitaux de toutes les tailles qui coupent dans leurs effectifs pour rester en vie » (revue Modern Healthcare de septembre 1998).

Une étude menée en juillet 1999 par l’université d’Harvard avec la Fondation Kaiser pour la famille a compilé les données suivantes suite à la mise en place des soins gérés :

83% des médecins et 85% des infirmières ont moins de temps à consacrer à leurs patients ;

Pour 72% des médecins et 78% des infirmières, la qualité des soins a baissé ;

Les patients de neuf médecins sur dix se sont vu refuser des services dans les deux dernières années.

61% des médecins essuient chaque semaine des refus concernant leurs prescriptions.

Selon Lyndon LaRouche [9], cette évolution dramatique vient d’une conception fausse de la santé nationale.

La tendance à traiter les patients exclusivement au cas par cas fait oublier l’impératif général de santé publique :

Bien sûr, le praticien s’occupe de chaque malade individuellement mais le système de santé qui a formé et mis au travail le médecin ou qui lui a donné l’infrastructure dans laquelle il administre les soins, doit considérer la population comme un tout. L’apparition de nouvelles formes d’épidémies de tuberculose résistante dans les pays développés, la crise du sida en Afrique ou même ici nécessitent que nous considérions l’ensemble de la population. Comment élever l’état de santé global du pays ? On ne peut examiner la situation à travers telle ou telle maladie spécifique, toute une série de problèmes se posent, y compris des problèmes de handicap qui rendent les personnes dépendantes (...)

Donc, l’idée de réduire la santé à une succession de cas individuels, de demander au patient sa carte de mutuelle ou sa carte de crédit et décider ensuite si vous allez le traiter ou non, ce qui arrive maintenant, voilà bien le rêve d’un comptable fou, d’une espèce d’Harpagon qui dispose de la vie ou de la mort : "Cette personne sera soignée, celle-là non".

« Le résultat, quand vous ne soignez pas les gens, ou quand vous ignorez les problèmes d’une partie de la population, c’est que les maladies en viennent à affecter toute la population.

Des médecins hospitaliers témoignent

Pour le Dr Kildare Clarke, responsable des urgences à l’hôpital de Kings County, Brooklyn :

La santé a été divisée en quatre parties : une santé pour les riches, une pour les pauvres, une pour les Noirs, une pour les Blancs. Cela m’inquiète beaucoup. Et il y a une cinquième ségrégation : les plus vieux et les plus jeunes sont mis de côté. On leur dit : nous ne pouvons pas nous occuper de vous. Vous coûtez trop cher. En résumé, ne prenons soin que des gens en bonne santé, des jeunes adultes qui ne coûtent rien. L’évolution des dernières années a fait de la santé une marchandise négociée en Bourse. La question est de savoir quelle HMO va pouvoir vous soutirer un montant substantiel mais si vous lui coûtez trop cher, votre place est six pieds sous terre. Cela n’arrivera pas tant que des gens comme M. LaRouche, mes collègues ou moi-même seront encore là, parce que nous nous battons (...). Aucun pays ne peut être riche si ses habitants ne sont pas en bonne santé. Le système de santé est la fondation de l’économie nationale. Le gouvernement fédéral doit faire en sorte que chaque citoyen bénéficie des meilleurs soins possibles. Et cela ne doit pas être un privilège mais un droit, et vous devez exiger ce droit (...).

Le Dr Abdul Alim Muhammad, directeur de la clinique Abundant Life à Washington D.C., va dans le même sens :

Ce qui se passe littéralement sous nos yeux, c’est que les vies humaines sont sacrifiées pour alimenter la bulle spéculative de Wall Street. Le changement récent du vocabulaire utilisé dans la santé est révélateur. Etudiant en médecine (j’ai eu mon diplôme de médecin en 1975), j’ai été formé pour soigner des patients. Maintenant, ils sont devenus des « consommateurs de santé » ou même des membres d’un système de soins gérés ; ce ne sont plus des patients. Mais pas de problème de toute façon je ne suis plus médecin. Je suis un "prestataire de services sanitaires". Je n’ai plus de profession, je participe à l’industrie ou au commerce de la santé. Les hôpitaux et les cliniques à leur tour ne sont plus considérés comme un service indispensable à la communauté, les voilà devenus « centres de coûts », des coûts à réduire le plus possible. Avec l’aide de politiciens malhonnêtes, des bandits de Wall Street ont réalisé voilà quelques années que la santé était une énorme vache à lait que l’on peut traire - presque 1 000 milliards de chiffre d’affaire net par an - mais que l’argent était gaspillé pour les gens et leurs demandes de soins.

Ces gens de Wall Street ont décidé qu’ils pouvaient faire mieux que les médecins et les professionnels de la santé, incompétents selon eux pour gérer les affaires. Ils ont prétendu nous "aider", ils nous ont en fait déchargés de la plupart de nos prérogatives. L’argent qui circule dans le système de santé est maintenant vu comme un flux de revenus supplémentaire, pour maintenir et faire gonfler la bulle spéculative.

Je suis originaire de Washington D.C. Nous assistons en ce moment à la destruction à grande échelle de l’infrastructure de santé dans notre capitale. Il y a quatre ans, le gouvernement du district budgétisait pratiquement un milliard de dollars par an pour le système de santé. La politique de soins gérés a été mise en place vers cette époque, sous le prétexte "d’améliorer le système". Dès que les soins gérés ont été acceptés, le budget santé du district de Columbia a immédiatement été réduit à 800 millions de dollars. Sur ces 800 millions, les organisations privées de type HMO prennent automatiquement 15% de frais de gestion. On est ainsi passé de un milliard à 800 millions moins 15%, soit 680 millions : la moitié des cliniques publiques du district ont disparu depuis trois ans. L’hôpital général du centre de Washington a été privatisé. Les deux HMO qui étaient supposées donner l’exemple, Prime Health et Chartered Health Care, ont fait faillite. Les administrateurs du département de la Santé qui ont conçu et mis en œuvre tous ces changements, ont démissionné pour rejoindre le secteur privé dans les deux derniers mois, comme des rats qui voient le navire prendre l’eau.

Les marchés financiers à l’assaut du magot des retraites

Une bonne partie de l’épargne des Français (700 milliards de francs en 1998) est constituée par l’épargne retraite, détenue aujourd’hui par les caisses de retraite paritaires du régime par répartition. Les « marchés » veulent absolument capter cette manne financière. Tout le jeu consiste à transférer le revenu des caisses de retraite mutualistes classiques vers les fonds privés (fonds de pension) qui injecteront aussitôt les sommes récoltées sur les marchés financiers.

Le très libéral Denis Kessler, président de la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA), vice-président du Medef et proche ami de Dominique Strauss-Kahn, est la cheville ouvrière de ce projet.

L’hypocrisie des fonds de pension « à la française »

Pour justifier la mise en place des fonds de pension en France, c’est-à-dire la vente de l’épargne retraite à des intérêts financiers privés, les pouvoirs publics se targuent paradoxalement de la défense des intérêts du pays. On évoque la nécessité d’augmenter la liquidité des marchés financiers français face à l’invasion des fonds de pension étrangers sur la place de Paris (Encadré 8).

C’est oublier que les mêmes pouvoirs publics - toutes tendances politiques confondues - ont délibérément ouvert la place financière de Paris aux capitaux étrangers dans les années 80. L’argument selon lequel la mise en place des fonds de pension permettra de renforcer la capacité de financement de la Bourse de Paris ne vaut décidément pas grand-chose quand on sait que, selon une enquête menée par Natexis Groupe, la croissance et les profits des entreprises françaises sont en hausse et la marge d’autofinancement est proche de 150 % de l’investissement. Pourtant, ces entreprises ont peu investi en France et la soi-disant pénurie de capitaux français ne les a pas empêchées d’investir lourdement à l’étranger. C’est donc la rentabilité financière et non le manque de capitaux qui détermine le niveau d’investissement en France ou ailleurs.

Un premier projet de loi instituant les fonds de pension a été proposé au parlement en mars 1997. Son auteur, le député Jean-Pierre Thomas (UDF), a puisé principalement dans les statistiques de la FFSA. La défaite du gouvernement Juppé, en juin 1997, a reporté à plus tard son application. Le gouvernement Jospin travaille sur une version plus « présentable », toujours sous le prétexte qu’il faut absolument contrer les fonds des futurs retraités américains, britanniques et néerlandais.

Le projet soumis à Martine Aubry par son conseiller économique, Olivier Davanne, veut ménager la chèvre et le chou. Il propose de passer d’un système de répartition pure à un système de « répartition provisionnée ». Cela veut dire que les salariés paieraient non seulement les pensions des actuels retraités, mais acquitteraient en plus une nouvelle cotisation par capitalisation afin de créer des réserves au sein des régimes par répartition. Projet que Denis Kessler trouve trop timide :

Si un magot est constitué, jamais les gouvernements futurs ne résisteront à la tentation de piocher dans la caisse (sic). La solution est de créer de véritables fonds de retraite salariale.

Et de diminuer la charge patronale.

Il n’a pas fallu beaucoup d’efforts pour emporter l’adhésion au principe des fonds de pension d’un patronat (Medef, ex-CNPF) désormais dominé par les intérêts de banque et d’assurance. L’argument, directement inspiré par Denis Kessler, également vice-président du Medef, est que les fonds de pension sont un moyen d’abaisser les charges sociales en réduisant les cotisations de retraite classiques par répartition. A terme, il est question de dissocier la protection sociale du salaire, c’est-à-dire de revenir sur l’acquis des cinquante dernières années.

Encadré 8 :

L’invasion de la Bourse de Paris

par les fonds de pension anglo-saxons

Pour combler l’accroissement des déficits publics au début des années 80, les gouvernements des pays développés ont eu généralement recours à des emprunts obligataires (appels à souscrire aux bons du Trésor). Les pouvoirs publics français ont de surcroît modifié les textes législatifs de façon à permettre aux fonds étrangers d’acheter sans limites et à taux d’imposition zéro des actions françaises ; donc de devenir propriétaires de notre patrimoine productif.

Plus de 35% de la capitalisation boursière de Paris est aujourd’hui entre les mains d’investisseurs non-résidents. Le tiers des sociétés de Bourse ont un actionnaire majoritaire étranger ; il en est de même pour le tiers des membres du Matif. Tant au sein des grandes entreprises françaises que du tissu des PME-PMI, la part des fonds de pension anglo-saxons ne cesse de croître. Leur présence dans les sociétés du CAC 40 dépasse en moyenne 40% et atteignait 46% pour Elf-Aquitaine, 46,09% pour Valéo ou 45% pour Total en 1998. Les chiffres, depuis, se sont encore accrus.

Les investisseurs institutionnels anglo-saxons recherchent des titres liquides afin de pouvoir les revendre facilement, et c’est essentiellement pour améliorer la liquidité et remédier à l’étroitesse de la place de Paris que les milieux boursiers réclamaient depuis longtemps la création de fonds de pension « à la française »

Ne confiez pas votre retraite aux assureurs

Pour savoir ce que feront les assureurs de vos retraites, il est bon de les juger sur ce qu’ils ont déjà fait avec votre épargne.

Le stock de placements gérés par les compagnies d’assurances, au 31 décembre 1996, était de 3 000 milliards de francs. 90 % de cet argent appartient aux assurés et est versé aux compagnies sous forme de primes et de cotisations qui devront servir un jour à payer les sinistres, prestations, capitaux et rentes prévus par les contrats. Ils sont inscrits dans le bilan sous la rubrique « provisions » et, en attendant d’avoir à les restituer aux assurés, les assureurs les font fructifier. La tactique consiste à provisionner beaucoup plus que ne l’exige la prudence : les sommes prospèrent en Bourse ou dans l’immobilier et deviennent largement supérieures aux règlements lorsqu’ils se présentent. Les assureurs peuvent alors empocher la différence.

Des limites leur sont tout de même imposées par la loi. Les fonds d’assurance ne peuvent placer plus de 65 % de ces sommes en actions et plus de 45 % dans l’immobilier. Ils ne doivent pas non plus acheter, selon les cas, plus de 5 % ou de 10 % de leurs provisions dans un même titre. La latitude reste cependant grande, comme nous allons le voir.

En 1991-1992, les banquiers et les assureurs se revendaient, en circuit fermé, des immeubles à des prix surévalués. A ce petit jeu, Worms (UAP) perdra trois fois ses fonds propres : 10 milliards de francs. En 1997, l’UAP a vendu 1 400 logements, Axa 1 200, le GAN 950, les AGF 550 afin de garantir de nouveaux placements.

Tout cet argent a été immédiatement réinvesti en immobilier d’entreprise, jugé plus avantageux. Mais gare au dégonflement de la bulle. Entre 1992 et 1996, le GAN a perdu 40 milliards de francs en raison des décisions aventureuses prises dans l’immobilier par le biais de ses filiales spécialisées (la Bic ou la Bif, la banque du groupe qui finançait les professionnels de l’immobilier).

Par deux fois, en 1995 et 1997, l’Etat (donc les contribuables) a dû renflouer la compagnie pour un total de 22,8 milliards de francs, ce qui revient à plus de 12 200 francs par foyer fiscal. Après ce sauvetage, le GAN sera privatisé et l’Etat n’en tirera au mieux que 10 milliards de francs. En 1993, le GAN employait 9 488 salariés. Actuellement il en compte un millier en moins.

A force de trop gonfler les provisions pour pouvoir spéculer, plusieurs compagnies ont eu un « trou » dans leurs comptes d’exploitation. Elles se sont contentées, pour pallier au problème, d’une augmentation substantielle sur les primes demandées aux assurés sous forme d’ajustements tarifaires.

Depuis 1995, les sociétés d’assurances sont astreintes à mettre en évidence, dans leurs comptes annuels, les sommes tirées du produit de leurs placements financiers qu’elles allouent aux fonds propres. Sur l’exercice des années 1995 et 1996, les assurances de personnes (accidents, assurance-vie ...) et les assurances dommages (vols, incendies ...) ont atteint plus de 22 milliards de francs.

Comme la progression de la matière assurable stagne (le nombre de voitures, de logements, d’usines), et qu’en assurance-vie les dernières modifications de la loi de finances de 1998 font craindre là aussi une stabilisation des encaissements, la seule façon pour les assurances de continuer à croître est de racheter les concurrents ... ou d’étendre leur champ d’application comme dans « l’assurance-santé ».

L’euro reste le facteur déclencheur principal des mégafusions de type Axa en Europe. Les groupes trop nationaux (telles les mutuelles corporatistes) ne seront plus compétitifs et ne pourront que très partiellement faire appel aux marchés financiers. Les assureurs privés appellent à leur démutualisation (passage à des mutuelles-assurances privées soumises aux normes européennes) comme certains sociétaires de mutuelles anglaises, écossaises ou norvégiennes qui ont reçu plusieurs dizaines de milliards de francs lors d’opérations de démutualisation.

La prévention et les meilleurs soins pour tous

La dérive décrite dans la partie précédente révèle une crise plus générale du système financier mondialisé devenu incapable de subvenir aux besoins de tous. Il faudra sous peu une action concertée de la part des gouvernements pour mettre en règlement judiciaire ce système en faillite et prévoir une refonte globale des institutions actuelles, dans une sorte de nouveau système de Bretton Woods.

Comme la Libération et la reconstruction d’après-guerre ont permis de mettre en place un système de santé révolutionnaire pour l’époque, la nécessaire reconstruction de l’économie mondiale sur des bases plus saines sera l’occasion de réaffirmer certains principes et d’ouvrir de nouveaux horizons.

L’éclatement de la bulle financière doit être tout d’abord l’occasion de réorganiser les dettes, permettant à l’État de recouvrer le contrôle de sa politique monétaire et à la société de bénéficier à nouveau d’une politique d’investissement productif, à l’opposé de la politique de renflouement de la bulle pratiquée actuellement.

La politique sociale et d’éducation sera nécessairement un élément majeur de ce renouvellement.

En faisant du progrès technologique l’élément moteur et organisateur de notre système social, nous pouvons rendre les meilleurs équipements accessibles au plus grand nombre. C’est le moyen de rétablir l’égalité des soins et ainsi retrouver l’esprit du préambule de la Constitution de 1946, qui garantit à tous la protection sociale et la santé (Encadré 9).

I. Offrir à tous une prévention et des soins à la pointe du progrès

Le progrès technologique doit être l’élément moteur et organisateur de notre système de santé, en fonction duquel les choix médicaux et financiers doivent être faits. Or, à force de vouloir comprimer les dépenses, on supprime les investissements technologiques qui permettraient de faire de vraies économies. Cette attitude des pouvoirs publics est à terme le plus sûr moyen de voir réapparaître, tôt ou tard, le déficit de la Sécu.

Après l’effort considérable réalisé dans les années 60 et 70, notre pays est en train de prendre un retard important dans son équipement en matériels de haute technologie.

Pour Jacques N. Biot, auteur d’un rapport réalisé en collaboration avec le Syndicat national des industries médicales (le Snitem) sur les technologies médicales en France :

Les pouvoirs publics voient dans tout progrès ou innovation technologique une source potentielle de dépenses supplémentaires qu’il convient de juguler, avant même, et au lieu, de juger de leur éventuelle capacité à optimiser notre système. [10]

S’il y a des économies à faire dans le domaine de la santé, c’est pourtant en investissant en grand dans des moyens qui permettent de diagnostiquer plus rapidement et de soigner plus vite et mieux :

Les technologies médicales appliquées dans des conditions de bon usage optimisé, explique Jacques Biot, ont une incidence certaine sur la réduction des coûts de santé ; elles permettent en effet d’améliorer la productivité des services hospitaliers, de limiter les dépenses de suivi médical, d’hébergement, d’arrêts de travail voire d’éviter des ré-hospitalisations ou des complications.

L’innovation est source de grandes économies potentielles (encadré 9) à condition que les structures qui l’accompagnent s’adaptent en conséquence (notamment en répercutant la baisse des coûts) et que les caisses d’assurance-maladie modifient, à un rythme qui n’est pas aujourd’hui le leur, les tarifs et les nomenclatures.

La structure de la Nomenclature générale ou NGAP (pour Nomenclature générale des actes professionnels), qui donne la liste des actes remboursés et à quel tarif, date de l’arrêté du 27 mars 1992 ; modifiée à de nombreuses reprises, elle n’a jamais fait l’objet d’une refonte générale et n’intègre donc pas la majorité des actes liés aux nouvelles technologies médicales.

Le syndicat des chirurgiens-dentistes se plaint par exemple de ce que la nomenclature générale des actes professionnels relatifs à la dentisterie date pour l’essentiel du 12 mai 1960 :

Il y a une incohérence entre les techniques et les actes pratiqués dans nos cabinets en dentisterie, en prothèse, en chirurgie, et la nomenclature ; c’est-à-dire la liste des actes susceptibles d’être remboursés par la Sécurité sociale.

Autrement dit, la Sécu en est restée à la technologie des années 60 pour codifier ses remboursements dentaires ... et limiter sa contribution à la santé publique !

Encadré 9 :

Notre horizon : retrouver l’esprit des fondateurs de la Sécurité sociale

« France est sortie de la guerre particulièrement meurtrie » déclarait Pierre Laroque avant de fonder la Sécurité sociale.

Les vieux cadres sont brisés, il faut reconstruire, il faut faire du neuf, sous l’angle social, comme sous l’angle économique. Et c’est dans le cadre d’un effort d’ensemble pour l’édification d’un ordre social nouveau que se situe notre plan de Sécurité sociale.

Jean Monnet et l’équipe du Plan, cheville ouvrière de la reconstruction, embrassaient les problèmes de la nation globalement : il fallait équiper le pays pour en faire une grande nation industrielle moderne. Ils envisageaient la France comme une sorte de grande fabrique produisant toutes sortes de biens indispensables. Il fallait remettre la population au travail et restaurer les principales infrastructures. Pour cela, on devait d’abord se donner une main-d’œuvre en bonne santé, capable de pourvoir aux besoins particuliers et collectifs des Français (voir appendice).

C’est ce qu’exprime le Général de Gaulle dans son annonce devant l’Assemblée consultative provisoire le 5 mars 1945 :

Afin d’appeler à la vie les douze millions de beaux bébés qu’il faut à la France en dix ans, de réduire nos absurdes taux de mortalité infantile, d’introduire au cours des prochaines années avec méthode et intelligence des bons éléments d’immigration dans la collectivité française, un grand plan est tracé.

L’accent initial a été mis sur le ravitaillement et la production agricole. En 1954, avec Mendès-France et Monnet, chaque enfant de maternelle avait droit à son verre de lait quotidien.

Socialement, le « grand plan » de Charles de Gaulle a accouché de la Sécurité sociale, « la plus belle fille de la Libération ». Alliant la médecine privée et, pour les grandes infrastructures hospitalières, le secteur public, la majorité des objectifs ont été remplis. 99,5% de la population bénéficie aujourd’hui d’une protection sociale. Au cœur du dispositif, l’hôpital public regroupe encore les meilleures équipes, les matériels et les technologies les plus avancées, et c’est là que s’effectue la plus grande part de l’enseignement et de la recherche appliquée.

Parmi les grands domaines de pointe dans lesquels il existe des équipements performants, mais où nous sommes sous-équipés, citons :

- La télémédecine qui permet la réalisation à distance de diagnostics ou d’actes divers, jusqu’aux opérations chirurgicales en cas de besoin ;