Exposé de Karel Vereycken, pour l’Institut Schiller, lors du colloque « Quel avenir pour la Palestine ? » du 28 mars 2025 de l’Académie de géopolitique de Paris.

M. le Président, Excellences, chers amis, d’abord merci pour cette invitation. Je suis assez d’accord avec l’orateur précédent [le Pr Strauss. [1] ], qui dit que c’est très important de regarder certains aspects « purement pratiques » avant de bâtir de grandes théories, parce que commencer à résoudre ces aspects pratiques peut être le début d’un processus pouvant finalement conduire à la paix.

Parmi ces sujets, l’eau, évidemment, la question fondamentale dont je vais essayer de vous parler. En réalité la question n’est pas « l’eau », mais plutôt « l’accès à l’eau douce ».

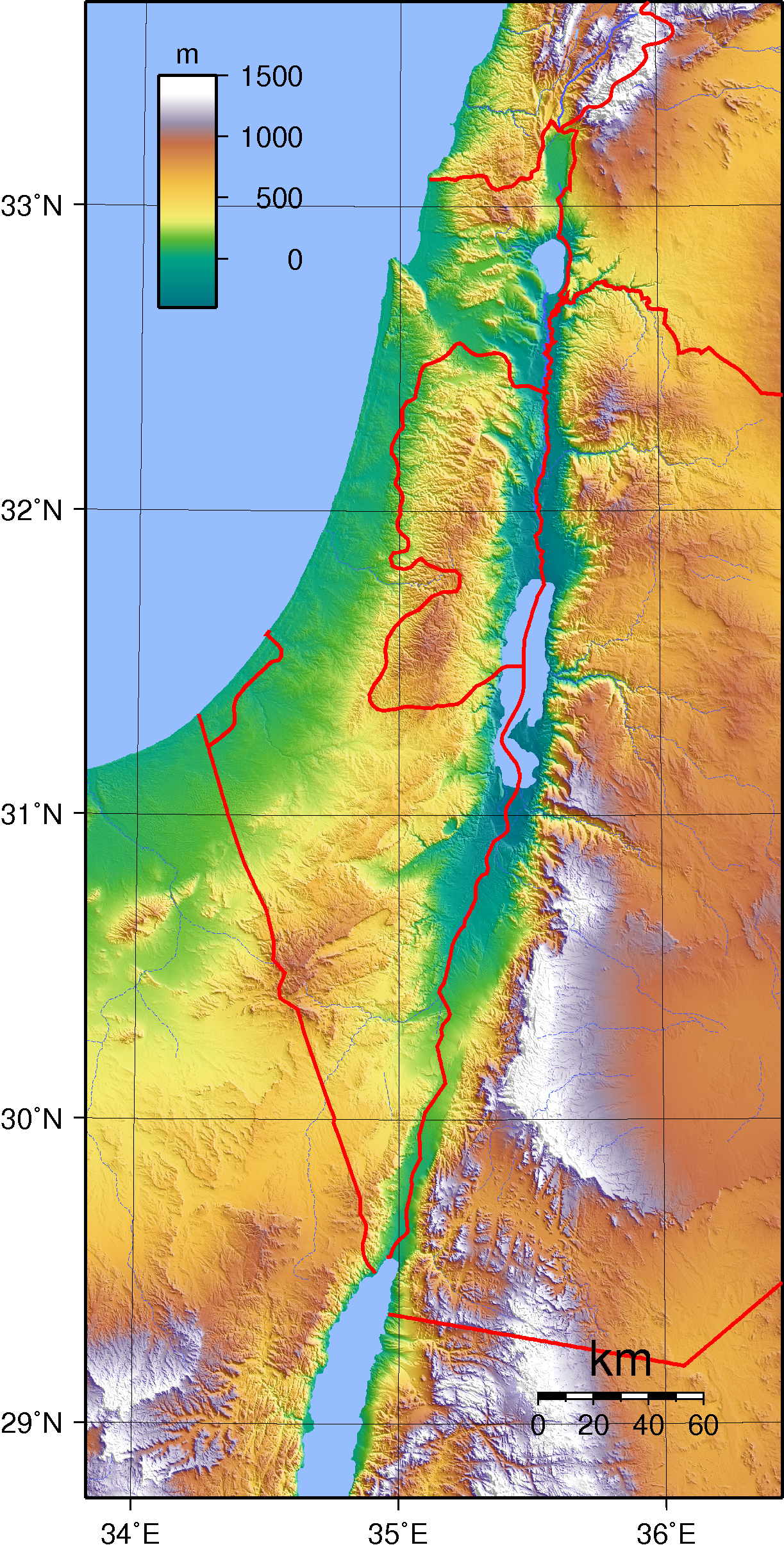

L’Asie du Sud-Est, il faut d’abord le rappeler, est une région essentiellement semi-aride. Il existe bien sûr « le croissant fertile », comprenant l’Irak, la Syrie et le Liban. Mais pour la Jordanie, peut-être encore plus que pour toute la Palestine et Israël, le problème de l’eau et de l’accès à l’eau reste une question fondamentale, voire une question de sécurité nationale, avec ce que cela comporte de bon et également de terrible. Parce qu’au nom de la « sécurité nationale », on peut appliquer des pouvoirs d’exception.

Or, l’eau ne respecte pas les frontières tracées par les hommes. Lorsqu’une rivière coule dans deux pays, à qui appartient-elle ? Le Tigre et l’Euphrate sont-ils des fleuves turcs ou irakiens ? Il n’y a aucun consensus là-dessus.

Du coup, l’eau peut devenir source de conflits, instrument de domination et même arme de guerre. On le voit actuellement à Gaza. Début mars, Israël a coupé l’électricité alimentant des unités de dessalement d’eau de mer, réduisant à seulement quelques milliers de mètres cubes la production d’eau douce par jour. Cela s’apparente à un siège féodal, qui exprime clairement une intention de génocide.

Mais à l’opposé, l’eau peut être source de coopération, à condition que les uns et les autres s’engagent, et je précise « de bonne foi », pour envisager un avenir partagé, soit dans le cadre de relations de bon voisinage (nul besoin de faire la paix pour cela), soit dans la perspective d’un avenir partagé et mutuellement bénéfique.

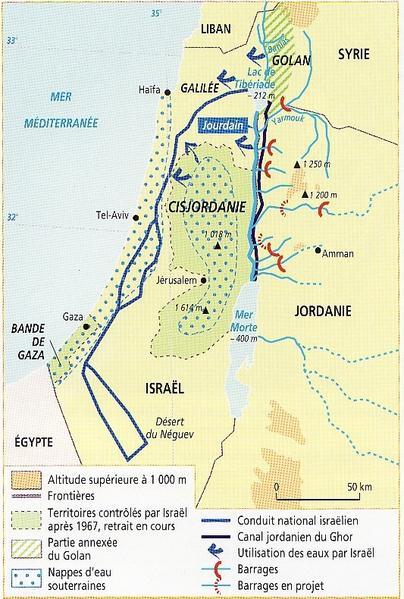

La vallée du Jourdain

Dans la région, c’est le Jourdain qui collecte les eaux provenant du Liban, de la Syrie et de la Jordanie pour remplir le lac Tibériade (ou mer de Galilée), principal réservoir d’eau douce de la région, bien qu’il existe des sources salines à proximité et en dessous de ce lac. Ce qui fait que lorsque des sécheresses font chuter le niveau du lac, le taux de salinité explose de façon spectaculaire.

Au niveau historique, du fait que toute la région dépend de cet « or bleu », 90% des conflits ont eu pour motif le contrôle des ressources en eau.

Il est vrai que les plans d’aménagement des ressources en eau et en énergie datent d’avant même de la création d’Israël en 1948.

Le plus connu est celui de l’hydrologue russe Pinhas Rutenberg, qui avait élaboré en 1920 un plan pour construire 14 barrages hydroélectriques sur le Jourdain en vue d’approvisionner toute la région en électricité. C’est possible grâce au fort différentiel de hauteur qui marque la succession de cascades typiques de la vallée du Jourdain. Situé à 212 mètres sous le niveau de la mer, le lac Tibériade est le deuxième lac le plus bas du monde, après la mer Morte (430 mètres sous le niveau de la mer).

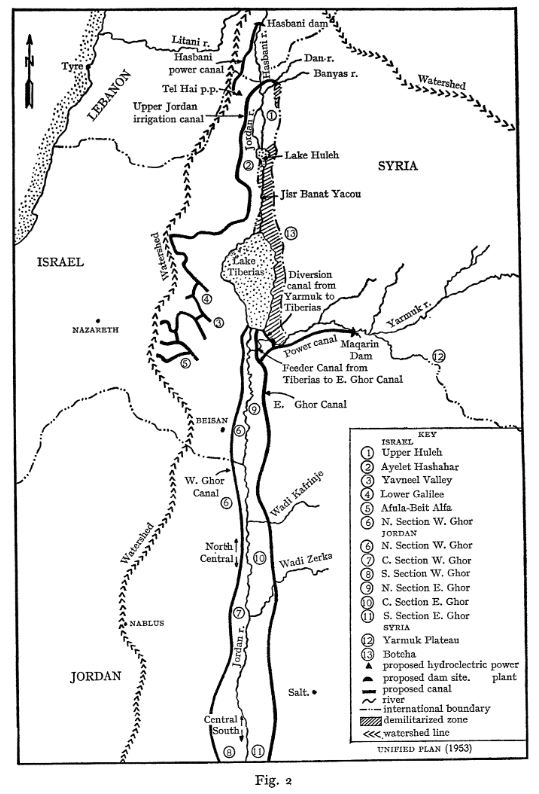

Comme prévu par le plan Rutenberg, un premier barrage est construit en territoire jordanien, près du lac Tibériade, sur le Yarmouk, le principal affluent du Jourdain qui arrive de Syrie et de Jordanie, dont il délimite la frontière entre les deux pays.

Ce barrage de Tel Or (Naharayim) fonctionnera de 1932 à 1948, date de la création d’Israël. Dès lors, avec la première guerre israélo-arabe, Israël entame des travaux d’aménagement autour du lac Tibériade qui rendent le barrage inopérant.

Dès le départ, Israël veut sécuriser son approvisionnement en eau en privant ses voisins de cette ressource, avec son projet de « Grand Aqueduc national » (National Water Carrier), qui consiste à acheminer l’eau douce du lac Tibériade vers Jérusalem d’abord, puis vers le sud jusqu’à Beersheba, aux confins du Néguev, où Ben Gourion veut faire fleurir le désert.

Encore aujourd’hui, 60 % d’Israël reste désertique, et 85% de la population vit à Tel Aviv, Jérusalem et sur le littoral. Mais pour moi, Israël reste un pays complètement sous-développé.

Ce projet sera réalisé dans le plus grand secret, Israël étant bien conscient que cela se fait au détriment de ses voisins. Lorsqu’il est inauguré en 1964, les tensions éclatent. Du point de vue arabe, l’ouvrage constitue un casus belli. D’abord parce qu’Israël accapare de l’eau provenant de Syrie, du Liban et de Jordanie. Ensuite, parce qu’offrir un accès aussi important à l’eau ne peut que favoriser l’implantation illégale de colons juifs. Les pays arabes mettent alors au point un projet de diversion afin d’empêcher que le lac Tibériade soit alimenté avec de l’eau arrivant de chez eux, en la détournant au contraire à leur profit. Cela donnera en premier lieu, en Jordanie, le canal dit du Ghor oriental, rebaptisé par la suite canal du Roi Abdallah.

Il faudrait une soirée entière pour détailler tous les conflits et guerres autour de ces projets. Israël ira bombarder les infrastructures arabes et les Palestiniens feront exploser des canaux israéliens.

Les Etats Unis, qui s’approvisionnent en Arabie saoudite en hydrocarbures transitant par le canal de Suez, craignent que cette guerre de l’eau dégénère en un conflit plus vaste. Si l’Egypte entre dans le conflit, cela risque de mettre en danger la sécurité énergétique des Etats-Unis.

Plan Johnston

Pour stabiliser les choses, Eisenhower enverra en 1952 son envoyé spécial Eric Johnston. C’est un homme du cinéma, ne connaissant pas grand-chose au sujet mais capable d’arracher des accords, un peu comme Steve Witkoff aujourd’hui pour Trump.

Johnston a en poche un plan global pour le partage équitable de l’eau, mis au point par les anciens de la Tennessee Valley Authority (TVA), le grand projet du président Franklin Roosevelt pour fournir de l’eau à l’agriculture américaine et de l’électricité au monde rural et à l’industrie américaine, notamment pour produire de l’aluminium pour les avions.

Les quotas de partage que propose Johnston sont extrêmement favorables aux pays arabes. Les commissions techniques mixtes, comprenant aussi bien les Palestiniens, les Israéliens que les pays voisins, valident le plan. Mais à la Knesset, le vote échoue et la Ligue arabe, dont les experts avaient validé le projet, refuse de l’adopter. La raison est simple : accepter un grand projet régional implique, implicitement, de reconnaître l’état d’Israël et donc de priver les réfugiés palestiniens de leur droit légitime au retour… Avec des revendications juridiquement justes, on finit hélas par maintenir les sources de conflit.

Dans les années 1960, une découverte scientifique va changer la donne. Aux États-Unis, l’administration Kennedy, confrontée à des sécheresses, va financer des équipes dédiées aux nouvelles techniques de désalinisation. Deux chercheurs californiens inventent les membranes permettant la technique d’osmose inverse, un principe physique connu depuis sa découverte par l’abbé Nollet, à l’époque de la Révolution française. Cela déplace le débat car cette invention technique va rendre possibles des choses qui ne l’étaient pas avant.

Water for Peace

En mai 1967, le successeur de Kennedy, Lyndon Johnson, organise une grande conférence à Washington sur le thème « Water for Peace ». 635 délégués de 94 pays et 2000 observateurs y participent. Plusieurs intervenants abordent la question de l’usage du nucléaire civil pour le dessalement. Les amis d’Oppenheimer veulent montrer que l’atome peut servir à autre chose qu’à détruire le Japon. Mais quinze jours plus tard, Israël prend le monde par surprise en lançant la guerre des Six-Jours, notamment pour sécuriser son accès à l’eau en prenant le contrôle des hauteurs du Golan en Syrie.

En réaction, Lewis Strauss, le président de la Commission atomique américaine, et l’ancien président Eisenhower remettent alors sur la table un projet de dessalement nucléaire.

Le conflit sera interminable tant que deux problèmes ne seront pas résolus : celui des réfugiés palestiniens et juifs, et celui du partage de l’eau. Sans eau, ce sera la guerre sans fin. Strauss propose même qu’Américains mais également Russes et Français, y participent, faisant d’un projet de paix régional un levier pour sortir de la logique de la Guerre froide. Le 18 juillet 1967, Edmond Adolphe de Rothschild propose, dans deux lettres au Times de Londres, la création de trois unités nucléaires de dessalement dans la région, une en Jordanie, une en Israël (au bord de la mer Rouge) et une à Gaza (à l’époque sous mandat égyptien). Évidemment, dans la famille Rothschild, tout le monde ne pense pas comme ça et certains sont d’avis qu’il faut instrumentaliser les conflits comme des leviers géopolitiques, mais c’est une autre histoire…

Toujours en 1967, la Rand Corporation, le grand think-tank américain financé par le Pentagone et le complexe militaro-industriel, publie une étude signée Paul Wolfowitz, connu pour sa brillante carrière de néoconservateur, c’est-à-dire le clan de ceux qui ont fabriqué les mensonges sur les armes de destruction massive, afin de lancer la guerre contre l’Irak.

Dans son étude, Wolfowitz affirme que le dessalement c’est fantastique, mais qu’avec la deuxième loi de la thermodynamique, ça ne sera jamais rentable. Quelques années plus tard, le même Wolfowitz reconnaît qu’il avait menti. Mon inquiétude, dit-il, c’était que les pays de la région, y compris Israël, accèdent au nucléaire civil. Tous seraient alors surveillés par l’Agence internationale de l’énergie, une chose inacceptable pour Israël qui est en train de fabriquer sa bombe nucléaire.

Entretemps, sur le terrain, dans cette région semi-aride, les gens ont soif et manquent d’eau pour l’irrigation.

C’est ici qu’il faut rappeler l’importance de ce que l’on appelle le « nexus eau-nourriture-énergie ». Sans eau, pas d’alimentation. Mais sans énergie, il est compliqué d’obtenir de l’eau douce en abondance. Pour le dessalement, il faut beaucoup d’électricité. Aujourd’hui, Israël, qui fabrique 50% de son eau douce par dessalement, y consacre 10% de son électricité.

Maintenant, il faut bien comprendre que pour la géopolitique, version extrême britannique, avec des gens comme Wolfowitz, les hommes sont comme des lapins. Vous mettez un gentil couple de lapins sur une île et qu’est-ce qu’ils font ? Ils lapinent, et en un temps record, ils vont manger tout l’herbe de l’île et ils vont tous mourir ensemble. Heureusement, les hommes ont quelque chose de plus que les lapins, la créativité. Personne n’a vu jusqu’à maintenant des lapins verdir le désert ou construire des avions pour aller ailleurs. Prenons-donc conscience de notre capacité spécifiquement humaine.

Alors, sur la question de l’eau, sans recours au nucléaire, les Israéliens et toute la communauté scientifique mondiale vont se mobiliser pour trouver des solutions.

- La première solution, c’est la collecte et le recyclage, grâce à 120 stations d’épuration, de toutes les eaux sales, grises et usées, afin de les réutiliser pour l’irrigation. Ce taux est aujourd’hui de plus de 80 % en Israël, alors qu’il n’est que de 12 % en Espagne, de 8 % en Italie et de moins de 1% en France, où l’on ne croit pas utile de les récupérer. Du coup, Israël est devenu très économe en eau. La chasse d’eau à double débit est une invention israélienne. Ça peut paraître futile, mais cela a permis d’économiser des millions de litres d’eau. La consommation d’eau par habitant en Israël est l’une des plus basses de l’OCDE.

- Deuxième grand axe, le développement de ce que l’on appelle une « agriculture de précision ». Lorsque vous irriguez, et c’est le grand reproche que formulent les Israéliens (qui ont tout fait pour empêcher les Palestiniens d’avoir les technologies pour le faire), vous le faites comme dans l’Antiquité. Quand vous arrosez vos plantes, vous avez 50 % de l’eau qui part dans l’atmosphère. En arrosant au niveau du sol, on en perd encore. Comment faire alors ? On fait du goutte à goutte dans le sous-sol. On peut maintenant le faire à 40 centimètres sous la surface. Mieux encore, les chercheurs ont réussi à comprendre le langage des plantes. On sait qu’à un moment donné, une tomate envoie un signal pour dire « je veux de l’eau, maintenant ». Et si vous ne l’arrosez pas à la bonne heure, elle ne boit pas. Là, je ne suis pas dans la science-fiction. Ce sont les progrès actuels. Il y a des équipes à Beersheba, avec des chercheurs africains, russes, israéliens, etc. Si l’on veut résoudre le problème de l’eau, ce n’est pas seulement en multipliant la quantité d’eau disponible, c’est aussi en améliorant l’efficacité de son usage. Je l’ai vu en Asie centrale, où l’Ouzbékistan, le Kirghizstan, le Turkménistan et l’Afghanistan se disputent les eaux de l’Amou Daria. Mais lorsqu’il arrive au Turkménistan, on utilise son eau pour inonder de vastes plaines, entraînant d’énormes pertes. L’humanité pourra résoudre de nombreux problèmes en modernisant les techniques d’irrigation. En Israël, c’est Simcha Blass qui a fait avancer la science de l’agriculture de précision, en gérant aussi bien l’eau que les engrais par micro-irrigation et goutte-à-goutte.

- Le troisième point, c’est le dessalement de l’eau de mer, rendu possible par le procédé d’osmose inverse, grâce à la mobilisation du président Kennedy. Depuis 1999, Israël a construit cinq grandes usines de dessalement : Ashkelon, Palmachin, Hadera, Sorek et Ashdod. Et d’autres doivent ouvrir bientôt. Là encore, Wolfowitz a tancé Israël en disant : bon, vous faites ça, c’est très bien, mais gardez-le pour vous. Il ne faut surtout pas le reproduire ailleurs. Il ne faut pas que ça devienne un modèle, et surtout pas pour les Etats-Unis. Mais un autre facteur entre en jeu : le Bureau central des statistiques discrètes prévoit que la population va passer de 9,5 millions à 15 à 25 millions en 2065. A ce rythme, Israël devrait donc dessaler jusqu’à 3,7 milliards de mètres cubes par an, contre 0,5 milliards de mètres cubes aujourd’hui. Répondre à la demande de 2065, ça voudrait dire construire 30 nouvelles unités de dessalement. Une politique de dessalement entraînera évidemment une hausse de la demande d’électricité.

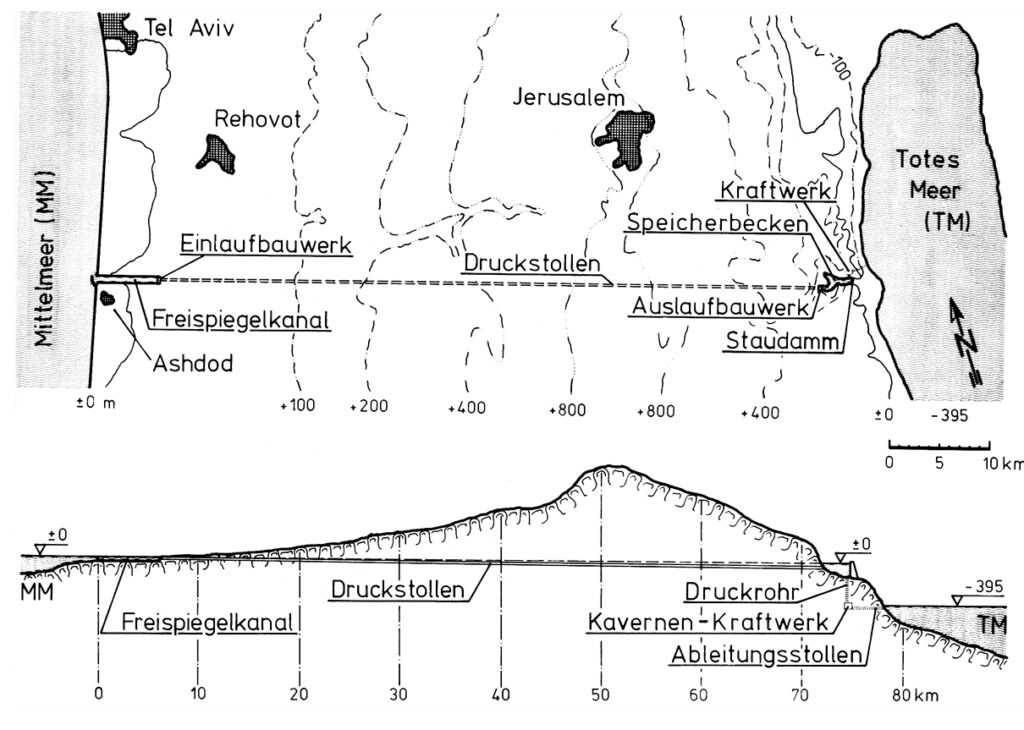

- Enfin, il y a le quatrième axe de recherche, celui des projets de transfert d’eau vers la mer Morte, soit depuis la Méditerranée, soit depuis la mer Rouge. Plusieurs études de faisabilité ont été faites, notamment en permettant au passage de récupérer de l’énergie. D’abord, vous amenez de l’eau de mer jusqu’à un grand réservoir au bord de la mer Morte. De là, l’eau passe dans un puits 400 mètres plus bas et en chutant, elle fait tourner une turbine. Il existe en France une centrale hydro-électrique de ce type qui produit l’équivalent en électricité d’une petite centrale nucléaire. Ensuite, à la sortie, vous passez au dessalement. Ce sera éventuellement l’occasion de repenser complètement l’exploitation des minerais qui composent l’eau de la mer Morte. Son eau contient de la potasse, du sel, du lithium, etc. au total quelque 21 minéraux. La mer Morte, ce n’est pas juste un lieu de villégiature pour les bobos de Tel Aviv, c’est une source de richesses à partager entre Palestiniens, Israéliens et Jordaniens. Avec un petit réacteur nucléaire à haute température, produisant de l’électricité mais aussi de la chaleur industrielle, on peut « décomposer » l’eau et en sortir les éléments utiles, aussi bien l’eau douce que les minéraux.

Etude de faisabilité d’ingénieurs allemands de 1975 pour transférer de l’eau de la Méditerranée vers la mer Morte.

Etude de faisabilité d’ingénieurs allemands de 1975 pour transférer de l’eau de la Méditerranée vers la mer Morte.Ce schéma d’une étude allemande de 1975 décrit en partie ce type d’infrastructure. Mais en 1981, un vote de l’Assemblée générale des Nations unies interdit à Israël de réaliser ce projet. Pourquoi ? Israël, qui occupe la Palestine, a l’obligation de s’occuper des populations, mais il n’a pas le droit d’y installer des infrastructures durables de grande envergure. Une fois de plus, on refait la même bêtise qu’on a faite en 1952 en bloquant le plan Johnston.

Plan Oasis

Et c’est là que mon argument est double : au lieu de dire « ça prouve qu’on ne peut rien faire », cela démontre avec force que la réalisation de ces projets est consubstantielle avec la création d’un État palestinien. Parce qu’en créant cet Etat qui devient un partenaire dans un projet commun pour résoudre le problème de l’eau, cela va bénéficier à tout le monde.

C’est ainsi qu’avec Jacques Cheminade et Lyndon LaRouche, avec lesquels je travaille depuis une quarantaine d’années, nous avons repensé les projets de transfert d’eau sous le nom de « Plan Oasis ». Jacques Cheminade a pu l’évoquer ici il y a quinze jours.

Dessaler l’eau de mer en bordure de la mer Morte présente plusieurs avantages. Il faut d’abord accepter que le dessalement génère des problèmes de déchets. Lorsque vous dessalez 100 litres d’eau de mer, vous obtenez certes 52 litres d’eau douce, mais également 48 litres de saumure (avec une salinité d’environ 3,5%). Si vous répandez cette saumure dans un champ, cela va en appauvrir le sol.

Pour l’instant, les Israéliens envoient la saumure de leurs usines de dessalement par des tuyaux qui s’avancent de plusieurs kilomètres dans la mer, mais c’est nuisible à la biodiversité. Alors que dans l’approche que je défends, la saumure sera déposée dans la mer Morte. Elle a une salinité de 27 % et comme vous le savez, faute d’être alimentée par le Jourdain dont on détourne toute l’eau, elle est en train de disparaître. Apporter de la saumure à la mer Morte, c’est lui offrir une cure de jouvence !

On peut donc dessaler en bordure de la mer Morte, en tirer de l’eau douce pour la Jordanie, la Palestine et tout le Sud israélien. Aujourd’hui, selon mes sources palestiniennes, il n’y a pas 700 000 colons, mais probablement plus d’un million, aux dernières nouvelles.

Si avec ce projet, on peut amener de l’eau dans le sud d’Israël, dans le Néguev, où ne vit actuellement que 13 % de la population du pays, on pourra y accueillir les colons de Cisjordanie, en leur proposant des loyers pas chers sur place. On pourra les sortir de leur vision haineuse et leur offrir un avenir dans des emplois industriels et agricoles. Mais pour ça, il faut amener de l’eau dans le désert.

Notre projet coche donc toutes les cases pour apporter une solution. C’est comme une chambre d’hôtel avec des fenêtres offrant une vue sur plusieurs horizons, plusieurs solutions potentielles. Dans ce dossier de l’Institut Schiller, sur 38 pages, vous pouvez étudier tout cela en détail.

J’ajouterai que, sur la question de l’eau, il existe plusieurs précédents de coopération, à commencer par l’Annexe N° 3 des accords d’Oslo de 1992.

Viennent ensuite l’Annexe 2 (articles I à VII) et l’appendice B de l’accord israélo-jordanien de 1994. Les termes employés sont très importants. On reconnaît qu’il existe « un problème commun », qu’il faut le résoudre « sans porter atteinte à l’autre », etc. Et enfin, il y a, dans l’appendice B du 2 septembre 1995 sur Gaza et la Cisjordanie, la déclaration sur l’eau et les eaux usées.

Malgré les horreurs qui ont été commises et qui se poursuivent encore, il existe des gens de bonne volonté qui tentent de rendre possible la coexistence de ces peuples.

Pour ma part, j’ai du mal à me prononcer contre les accords d’Oslo, pour la simple raison que pas même 10 % n’en ont été mis en œuvre, du fait que Rabin a été assassiné. Et après, personne, de tous les donneurs de leçons sur le respect du droit international en Ukraine, personne n’a exigé d’Israël qu’il applique les traités qu’il avait signés !

Actuellement, les Gazaouis rejettent dans la mer toutes leurs eaux usées, qui se mélangent à l’eau de mer dans les nappes phréatiques situées en-dessous de la bande de Gaza. Dans les puits de Gaza, on pompe l’eau de ces nappes phréatiques. Du coup, les habitants de Gaza finissent par boire l’eau polluée qu’ils ont eux-mêmes rejetée en mer, entraînant toutes sortes de maladies et d’épidémies. Aujourd’hui, on entend même des Israéliens se plaindre que c’est devenu tellement sale que ça risque de perturber les usines de dessalement de mer.

La bonne nouvelle, c’est qu’au moins formellement, les Joint Water Commissions (JWC), ces comités consultatifs techniques regroupant Israéliens, Palestiniens et Jordaniens, continuent à exister. Mais leur fonctionnement pose problème. Depuis huit ans, tous les projets proposés par les Palestiniens ont été rejetés par des veto israéliens, alors que tous les projets israéliens ont été approuvés.

Je serais prêt même à inviter un représentant des BRICS, un Russe, un Chinois et même un Américain ou un Français dans ces commissions sur l’eau, pour garantir qu’il y ait un regard extérieur et assurer un fonctionnement honnête. Parce que la situation est tellement inéquitable, les Israéliens possèdent si bien la technologie qu’ils peuvent tout dominer. C’est là qu’il y a un rapport de force à changer.

Merci.