[sommaire]

Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France.

Tout individu humain a droit à l’entière croissance.

Par Eric Sauzé

Dans un monde où l’empire du monétarisme et de la globalisation s’effondre, où le peuple américain se rebelle contre l’injustice en montant sur la scène politique, où l’on sent venir la colère ici même, on discute sans motif légitime de l’« identité française » comme aux pires heures de notre histoire. La France a trahi sa mission et ses « élites » ont trahi son peuple. Notre gouvernement a renfloué les banques et les financiers. Ceux-ci en ont profité pour spéculer de plus belle et détruisent encore plus les conditions d’existence de la population.

Dans les allées du pouvoir, à Paris comme au FMI, nos gouvernants se comportent comme des valets des maîtres britanniques du libre échange et de la mondialisation. Il semblerait que notre pays soit devenu, à l’image de l’Europe officielle, une annexe vulgaire et subalterne de la City de Londres. En témoignent le zèle pitoyable et scandaleux de M. Sarkozy au sommet de Copenhague, dont l’agenda réel était la dépopulation, et les appels de notre Président et de Mme Aubry à une gouvernance mondiale « made in London ». M. Sarkozy était d’ailleurs allé auparavant honorer le Commonwealth à Trinidad et Tobago à un sommet où la Reine d’Angleterre affirmait sans nuances sa volonté de suprématie.

Cette politique autant scandaleuse qu’incompétente a des racines dans la soumission admirative de notre nomenklatura à l’égard d’un modèle « anglais » de libre échange qui détruit d’ailleurs aussi la Grande Bretagne comme Etat-Nation et son peuple. Typique de cette anglophilie est le livre paru en 2008 Une Histoire de France de l’essayiste et consultant Alain Minc. En bon libéral à la mode d’Outre-Manche, celui-ci y exprime benoîtement sa vision de l’histoire de notre pays à l’aune d’un modèle impérial présenté comme civilisateur, d’abord sous le joug de Rome (Il parle dans un chapitre consacré à ce sujet de « la chance d’être colonisé » !), puis sous la houlette de Bonaparte, alors Premier Consul (Tiens, encore Rome). Il y professe ouvertement sa préférence pour le modèle britannique de gouvernement où l’aristocratie a su faire plier le roi, un système marchand qui a su si bien dominer le monde jusqu’à nos jours, tellement supérieur, plus subtil et plus efficace, que l’Etat centralisateur français, trop rigide et trop voyant. Ce n’est donc pas un hasard si l’auteur finit son ouvrage en avouant son amitié pour un Nicolas Sarkozy… qui a eu droit, le soir même de son élection –une première- à un message vidéo de félicitation, en français s’il vous plait ! de son ami Tony Blair ! Pragmatique, d’autant moins attentif au sort des peuples qu’il cautionne les politiques d’orthodoxie financière et d’austérité budgétaire destructrices des dernières années, Minc a choisi son camp : celui de l’oligarchie, de sa realpolitik et de son cynisme.

Cette soumission auto-satisfaite, autiste et arrogante, d’une « France élitiste qui devient anglaise », et qui livre les peuples à la rapacité destructrice des cartels financiers, n’est pas la France. Nous devons donc la combattre d’autant plus, qu’ici comme ailleurs, dans l’accélération de la crise, une rébellion va se lever, légitime, mais que nous devons, afin qu’elle ne s’égare pas dans une violence qui justifierait une répression et un Etat policier, nourrir du meilleur de notre histoire. Contre la petitesse, le pessimisme et le féodalisme « à la française », il est urgent d’élever les cœurs et les esprits en redonnant à nos concitoyens conscience de la puissance (comme force et comme potentiel) de leur héritage, et à notre pays une mission pour le monde. Le principe anti-oligarchique qui fonde notre République, dont chacun d’entre nous est le dépositaire, appelle un combat auquel nul citoyen digne de ce nom ne peut se dérober.

La vraie nature de l’ennemi : la dictature impériale

Agissant sur les causes et non sur les effets, à l’opposé de l’empirisme et du pragmatisme, nous menons un combat d’idées sur le terrain des principes : le seul qui soit efficace. Pour vaincre un ennemi de ce type, il faut en connaître la nature exacte, pour en exploiter les faiblesses, sinon l’on se fourvoie et l’on perd.

Commençons donc ici par abattre un préjugé : l’impérialisme n’est pas le fait des Etats-nations. Un empire n’est pas une nation qui en domine d’autres. Dans l’histoire, la dictature impériale a toujours tendu à dominer les peuples ou les Etats nations en les utilisant au profit d’une caste oligarchique, qui se considère comme des « dieux de l’Olympe ». L’exemple le plus connu est l’Empire romain. Au Moyen Age, ce fut l’empire vénitien. Depuis le traité de Paris de février 1763, c’est l’empire britannique qui a dominé le monde, sous des formes diverses : aujourd’hui sa « mondialisation ».

Tous les impérialismes qui se sont succédés depuis l’Antiquité jusqu’à maintenant, ont le même modus operandi : diviser pour mieux régner, en orchestrant des guerres perpétuelles, piller les richesses existantes, réduire en esclavage explicite ou déguisé les hommes, en général en pratiquant une forme ou une autre de génocide. Rentier par essence, incapable de créer les conditions de l’avenir, l’empire est toujours malthusien. Il a à sa tête un petit groupe de personnes, qui ont souvent leurs « hommes de paille », César, Doge, Monarque ou politicien. Cette oligarchie fonde son pouvoir sur le monétarisme : sa mainmise sur l’émission de l’argent comme valeur en soi et instrument de domination. Une caste de banquiers privés émet la monnaie et endette les particuliers, les collectivités, les entreprises, les Etats, ses collègues, elle-même, et prétend ainsi contrôler le monde en le soumettant à une usure criminelle toujours (auto)destructrice. De l’Antiquité à nos jours, ses leviers n’ont pas varié : maîtrise des mers, mainmise sur les prix des denrées, contrôle du transport international par des monopoles commerciaux, mise sous tutelle des flux financiers, en particulier des mécanismes de prêts internationaux, et, plus récemment, dogme de la « concurrence libre et (prétendument) non faussée », cartellisation, et virtualisation de l’économie.

Depuis les grandes découvertes, et l’élargissement du commerce aux océans, l’oligarchie vénitienne s’est déplacée vers les grands ports du Nord (Rotterdam, Hambourg), puis finalement Londres, tour à tour siège de la Compagnie britannique des Indes Orientales, d’un empire mondial au XIXème siècle, et maintenant de la City, première place financière du monde, qui contrôle, par l’influence de ses idées, Wall Street, la Réserve Fédérale, l’Union Européenne, et la totalité du système monétaire international.

L’arme principale de l’empire a été surtout la manipulation des esprits à travers divers media : divertissement de masse abêtissants et bestialisants (« jeux du cirque » avec ou sans écran), théories économiques, qui nient la créativité humaine et réduisent l’homme à un animal plus ou moins sophistiqué dont le seul but est de rechercher le plaisir et de fuir la douleur, et établissent que le profit consiste à acheter bon marché pour revendre cher, peu importe quoi. Par ailleurs, s’attachant à maintenir les hommes dans l’arriération (car il n’est pas plus dangereux pour l’oligarque que des citoyens dignes, créateurs, qui pensent par eux-mêmes et dont le nombre, en plus, ne cesse de croître), l’oligarchie britannique, en particulier pour contrer l’élan de l’Après-guerre, a travaillé à les jeter dans un obscurantisme anti-production et anti-progrès, en fait génocidaire, dont la version moderne est le malthusianisme « vert ».

L’indispensable combat contre l’empire britannique

Or l’Etat nation souverain, qui, pour la première fois dans l’histoire universelle, est né en France au XVè siècle, s’est constitué contre cette horreur impérialiste. La France républicaine s’est bâtie dans un combat historique, intérieur, contre l’impérialisme qu’appliquaient, en leurs temps Louis XIV, ou Napoléon, et, que représentent aujourd’hui un Bolloré ou un Michel Pébereau. Au sortir du Moyen Age, la France a mis en échec les féodalités. Plus tard et à l’extérieur, elle a contribué, par son courant leibnizien et colbertiste, à engendrer la république des Etats-Unis d’Amérique, contre l’empire anglo-hollandais.

Ainsi, la France est, en Europe, une sorte d’exception : dans l’Après-guerre, elle a appliqué une politique économique dirigée inspirée du New Deal rooseveltien. La Constitution de la Ve République a établi un pouvoir présidentiel, assez proche par certains aspects, de celui des USA. Si —fait unique—, ce pays prévoit, dans son texte fondateur, aujourd’hui trahi, que le pouvoir politique a le privilège d’émettre le crédit et de battre monnaie, ainsi arraché à la féodalité de l’argent, la France, entre 1946 et le 3 janvier 1973, pouvait elle aussi émettre du crédit public pour des grands projets d’équipement. Les Etats-Unis et la France doivent ainsi tous deux retrouver ce moyen nécessaire à l’indépendance d’un Etat-nation, faute de quoi ils resteront otages de la féodalité de l’argent.

En France, si l’on excepte les guerres contre les Habsbourg, le combat de la République contre l’oligarchie s’est fait essentiellement contre l’empire britannique. La Guerre de Cent ans contre les visées expansionnistes de la monarchie anglaise est plutôt bien connue. La politique de revanche contre la Perfide Albion menée par Louis XV après le désastre de la Guerre de Sept ans, qui vit son apogée, sous le règne suivant, dans le soutien décisif des Français aux insurgents du Nouveau Monde contre l’empire colonial anglais, l’est moins, comme les projets malheureusement avortés de « grande descente » des armée françaises contre l’Angleterre avant et pendant la Révolution.

Ainsi, à différents moments de notre histoire, certains de nos dirigeants et de nos concitoyens ont été conscients du problème de l’impérialisme d’Albion. Au contraire, chaque fois que la France s’y est soumise, elle a non seulement trahi sa mission historique, mais elle en est toujours sortie moralement rabaissée et physiquement détruite. Ainsi de Napoléon, dont l’appétit de conquêtes puis d’empire ruinèrent durablement la France et l’Europe, pour le plus grand profit de Londres. Ce fut aussi le cas après les traités de libre échange signés avec l’Angleterre en 1786, puis en1855, sans parler de la calamiteuse Entente Cordiale de 1904 qui fit de notre pays un jouet de Londres et le précipita dans cette Première Guerre mondiale qui fut une boucherie et un désastre pour l’Europe continentale et le monde [1].

Dans les années trente, ce furent les accords de Munich signés par Daladier et Chamberlain avec Hitler et Mussolini. Au début des années 70, en faisant entrer dans la CEE une Angleterre qui n’avait en rien renoncé au « libre échange », Georges Pompidou se faisait le complice du démantèlement de l’Europe continentale, de l’intérieur. De même, en cédant aux sirènes d’une Margaret Thatcher hostile comme lui à la réunification allemande, et en imposant à l’Allemagne, de concert avec sa partenaire britannique, le corset monétariste de l’euro comme condition à l’acceptation d’une réunification, François Mitterrand se comporta comme le parfait exécutant du dessein impérial de Londres, qui a toujours travaillé à affaiblir les Etats Nations du continent eurasien. De ce point de vue, l’euro, les traités de Maastricht et de Lisbonne n’ont été que les menottes de l’orthodoxie monétaire mises par les intérêts financiers britanniques à une France et une Europe consentantes.

Cependant, en ce temps de tempête, la France représente, non pour ce qu’elle est, mais pour ce qu’elle pourrait être, un potentiel de menace pour l’oligarchie. Cette idée choque la plupart de nos compatriotes, qui, en général, pensent que la France est un « petit pays » perdu dans l’univers impitoyable de la mondialisation, contre laquelle il ne peut pas grand-chose, ou face à laquelle il doit s’adapter. Ce pessimisme est fondé sur une fausseté, et dangereux, car il mène à la soumission à celui qui n’est qu’apparemment le plus fort. Certes, Londres et Wall Street ne craignent pas la France d’un Nicolas Sarkozy qui, au dernier G20 de Londres, a entériné la dictature d’une gouvernance mondiale sous influence britannique en jetant aux orties son nouveau Bretton Woods. A Paris, il défend un traité de Lisbonne qui consacre une Europe-empire dans la même mouvance. Sur l’Afghanistan, il reprend l’argument « atlantiste » et incompétent d’une guerre à un terrorisme en réalité manipulé par ces mêmes milieux impériaux anglais.

On comprend, dans ces conditions, que ses gesticulations n’impressionnent plus personne. Une Ségolène Royal qui prône le paiement de la dette de la France –en majorité illégitime- à ce même empire de financiers- ne les menace pas plus. Et un Besancenot ou un Cohn-Bendit, par l’idéologie malthusienne qu’ils véhiculent, tous deux d’accord contre le nucléaire, contre les OGM et pour combattre le « réchauffement climatique », servent de fait la logique qu’ils prétendent abattre. Le retour de la France dans le Commandement intégré de l’OTAN, comme la destruction de notre système social reflètent la tragique soumission de nos « dirigeants » à une conception financière suicidaire et criminelle.

Néanmoins, ce qui gène l’oligarchie dans notre pays, c’est le principe de l’Etat souverain et la défense de l’intérêt général, en opposition aux politiques d’empire. Un article du magazine anglais The Economist, porte parole de la City et grand promoteur de la dépénalisation de la drogue, a constaté avec effroi, il y a quelques années, que seul un peu plus d’un tiers des sondés français, par rapport à d’autres pays, considéraient le « libre marché » comme le meilleur système possible. Des manifestations de masse, comme la rébellion des DOM-TOM contre les féodalités locales, la votation citoyenne en défense du service public de la Poste, et la colère des élus locaux contre les réformes du gouvernement, expriment, chacune à sa manière, un rejet du système au nom de ce principe.

Ces mouvements ne viennent pas de nulle part ; ils prennent leur source, consciemment ou non, dans cette conception française de l’Etat-Nation, qui, dans l’économie, est anti- monétariste. Comme le disait De Gaulle :

L’économie de la France ne se fait pas à la corbeille de la bourse.

En développant une planification indicative, cette « ardente obligation », les meilleurs dirigeants de l’après-guerre, Mendès comme De Gaulle, ont mené une vigoureuse politique anti-libre échange, comme le montre la politique agricole commune De Gaulle et Adenauer mirent en place contre les menées britanniques.

L’harmonie des intérêts

Cette défense de ses intérêts par l’Etat-Nation souverain n’est en rien contradictoire avec le développement des autres, au contraire.

La mission réelle de l’Etat souverain est de participer au « concert des nations », où s’établit le développement mutuel : des Etats affranchis des manipulations impériales n’ont aucune raison de se considérer comme des ennemis, mais doivent plutôt organiser une vraie coopération.

Alors, l’idée du grand poète franco-allemand Frédéric Schiller selon laquelle le patriote de son pays doit aussi être citoyen du monde prend tout son sens, et renvoie au rebut le débat sur l’identité française telle que M. Sarkozy et le gouvernement l’ont posé.

D’autant plus que, chez nous, l’on retrouve cette aspiration à un accord entre les discords, comme disait Jean Bodin au XVIe siècle, autant chez un Jaurès que chez un De Gaulle.

Le grand socialiste ne disait-il pas : « du patriotisme, un peu d’internationalisme en éloigne, beaucoup d’internationalisme en rapproche » ?

Et, de son côté, De Gaulle écrivait :

Il y un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde.

Ainsi, rien n’est donc plus français que ce qui accueille et va vers l’universel, prend du meilleur de notre histoire pour bâtir un avenir pour le monde.

Or, renouer ce pacte est un défi immédiat : La dynamique actuelle, bien que terriblement dangereuse, est extrêmement ouverte. Le combat que le dirigeant américain Lyndon LaRouche mène, avec Jacques Cheminade, pour une mise en banqueroute organisée du système financier mondial et national, pour une alliance entre USA, Russie, Chine, et Inde contre la cabale féodale de la City de Londres et de ses acolytes, est l’objet de l’attention croissante dans certains milieux politiques, ici comme dans le monde, en particulier en Russie, Chine, et Inde, comme l’attestent les accords d’investissements infrastructurels qu’ils ont passés récemment entre eux et avec leurs voisins asiatiques. Dans cette situation nouvelle, une France redevenant « exceptionnelle » pourrait catalyser cette alliance et le concert des nations, au lieu d’envenimer les choses par sa collaboration aux politiques de guerre de Londres.

La croisade d’un Tony Blair, apprécié de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal, contre le système des Traités de Westphalie (l’entente entre Etats souverains fondée sur l’avantage de l’autre, née de la volonté du Cardinal Mazarin, qui mit fin à la guerre de Trente ans en 1648), la complaisance avec laquelle il est couvert dans nos media et la façon dont il a été reçu à bras ouverts par Eric Besson à Paris en janvier 2009, en disent long sur la trahison de nos dirigeants et l’ignorance dans laquelle se trouve notre peuple. Mais celui-ci est au bord de la révolte et nous devons l’éclairer avec une vision.

L’enjeu fondamental : république contre oligarchie

L’enjeu de la bataille, c’est d’abord la définition du rôle de l’homme dans l’histoire universelle. Quelle conception de l’homme notre société va-t-elle promouvoir ? Celle de Hobbes, pour qui « l’homme est un loup pour l’homme », et celle de l’oligarchie qui l’inspirait, pour qui l’homme n’est qu’un prédateur, obsédé par la possession des choses et des êtres, dans un monde fixe ? Contre cette fausse « évidence », notre combat vise à réhabiliter l’homme dans ce qu’il a de plus humain : sa capacité à engendrer un monde meilleur, qui rend chaque individu de l’espèce humaine indispensable au développement universel. Car l’homme est créateur en ce qu’il sait découvrir des principes physiques universels chaque fois plus efficients, les appliquer en équipant sa société et le monde, par le progrès scientifique, technologique, et humain, et parce qu’il sait communiquer à ses semblables l’excitation et la joie de la découverte, en leur donnant une forme sociale, en particulier dans les arts.

Cet antagonisme porte aussi sur la nature de l’Univers, comme on le voit dans la controverse, plus que jamais d’actualité, entre Platon et Aristote, telle que Raphaël la peint dans sa fresque « L’Ecole d’Athènes » : en pointant le doigt vers le ciel, Platon indique que ce sont les progressions de l’esprit créateur qui constituent la réalité première de l’Univers. Aristote au contraire semble arrêter le mouvement et, par la position de sa main, montre que la réalité première se trouve dans les choses matérielles [2].

Dans sa République, Platon met en scène une dispute sur la définition de la justice, entre Socrate et Thrasymaque. Pour celui-ci, la justice sert l’intérêt des gens en place, donc du plus fort. Socrate montre qu’un vrai gouvernement œuvre toujours à l’avantage de ceux qu’il gouverne.

Avec la Renaissance européenne du 15e siècle, apparaît l’idée du « Socrate chrétien », qui prolonge le Socrate antique lorsqu’il dit :« le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur de tous ».

Et, contrairement aux idées reçues, ce concept a une application politique : il exclut les rapports de force brute entre les hommes ; il implique une résolution à tous les problèmes par une « transcendance », une sortie de la règle du jeu fixe ; il suppose un vouloir vivre en commun, et un principe de production des moyens de ce vouloir vivre en commun, un invariant qui organise le changement, bref un leadership.

Ce que l’oligarchie britannique en particulier craint de la France est du même ordre que ce qu’elle craint dans la République américaine : Dans le Préambule de sa Constitution, le peuple des USA énonce en effet la mission qu’il s’est assignée :

(…) développer le bien-être général et assurer à nous-mêmes et notre postérité (souligné par nous) les bienfaits de la liberté.

Cette mission universelle dans le passé, le présent et le futur, qui fonde un Etat Nation souverain, est incompatible avec la domination d’une caste sur un « bétail humain ». C’est un principe d’engendrement dans l’histoire que la participation de tous ses citoyens à cette mission rendra possible. L’Etat Nation n’est donc pas une chose en soi, obsédée par un sol, une race, ou un « pré carré » ! Il est d’abord un combat, un pari sur l’avenir.

Pour exister, être efficient, ce principe nécessite une forme politique : la chose publique, la République, une politique économique spécifique, et une culture « socratique », fondée sur l’éveil de chacun à la découverte.

Bien commun contre Etat policier

Notre pays ne fut pas seulement le premier Etat Nation ; il a été une première incarnation du principe socratique qu’il a développé grâce à un apport extérieur constant. C’est dans un échange actif avec l’étranger que la France s’est faite. Décisif a été le dialogue entre la chrétienté progressiste, et le monde juif et musulman, comme le montre l’amitié qui lia Charlemagne [3] et le Calife de Bagdad Haroun Al Rachid. Plus tard, Gerbert d’Aurillac a contribué à cet enrichissement. Fils de serfs, il parfait sa formation en Catalogne, dans les universités de laquelle il découvre la science arabe (arithmétique, géométrie, astronomie, musique), celles des Grecs anciens et des Persans, et la philosophie grecque, dans des traductions de manuscrits arabes. Moine et savant, il introduit les chiffres arabes et la division en Europe, ce qui est en soi une révolution, avant de devenir le premier pape français en 999, sous le nom de Sylvestre II. Son rayonnement est, en termes modernes, « international ».

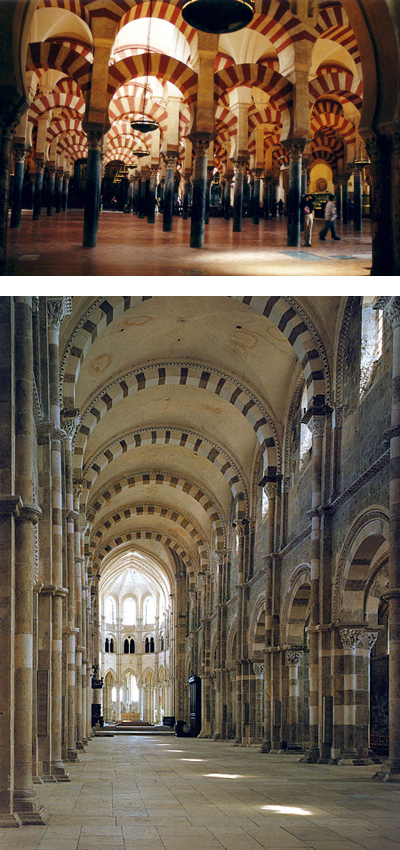

L’art roman est aussi un exemple de l’influence arabe. Dès l’époque, le pays « France » est beaucoup plus cosmopolite qu’on ne le pense. Ne trouve-t-on pas des statues de personnages chinois dans les églises romanes du Brionnais ? Concernant l’inspiration mozarabe, une comparaison entre la Grande Mosquée de Cordoue, dans l’Espagne andalouse, et la Basilique de Vézelay au cœur de la Bourgogne est particulièrement frappante.

La France, c’est aussi l’histoire de l’élaboration d’un système politique, qui a ses racines dans l’application d’une politique de bien commun (on dirait aujourd’hui : de « service public ») sous le règne de Charlemagne, qui se précise sous la forme d’un « pays de France » avec Hugues Capet (auquel Gerbert était lié), et surtout sous l’impulsion des premiers grands rois.

Ce projet d’Etat Nation se cristallise sous Louis XI, au moment de la Renaissance du XVe siècle. Il est le fruit de la volonté de tout un groupe de penseurs européens [4], qui, à cette époque, ont décidé de sortir l’Europe de la domination de la féodalité terrienne et financière. Dans Le Rosier des Guerres, adressé à son fils, le futur Charles VIII, en vue de l’édifier sur le bon gouvernement, Louis XI décrit le fondement de sa politique ; il y expose le principe de l’intérêt général, dont le gouvernant est redevable, ici et maintenant, comme pour l’avenir :

« La propriété des Roys et des princes (…) considère que leur estat et vocation est pour le bien commun deffendre (…), et de entretenir justice et paiz entre leurs subjects, et que pour bien faire, bien auront et en ce monde et en l’autre et que pour mal faire ne vient que peine (…). Et pour ce que le bien commun qui regarde plusieurs, qui est la chose publique du Royaume est plus louable que le particulier, par lequel souvent est empesché le bien commun ; on a volontiers mis en escript les faiz des princes (…), et toute bonne doctrine qui sert à leur estat. (…)

Quant Justice règne en un royaume, le bien commun est bien gardé, et aussi le particulier : car Justice est celle de vertu, qui garde humaine compaigne et communauté de vie, si que chacun use en bien des choses communes comme communes ; et des particulières comme particulières » [5].

Pour traduire ces principes dans la réalité, Louis XI mène une politique interventionniste de développement économique, établissant son contrôle sur l’émission de monnaie à travers une banque nationale. En 20 ans de règne, il double les revenus (la production de biens physiques) du royaume. Il donne au service public son expression moderne en créant la Poste. Il fonde de nombreuses manufactures, et des écoles et universités sous autorité royale.

La création d’un domaine public puissant enrage et fait paniquer la féodalité, que la simplicité de ce roi aux allures de roturier scandalise. Toute la durée de son règne, Louis sera en conflit avec les féodaux intérieurs, qu’il parviendra en grande partie à réduire, et ceux de l’extérieur, en particulier les grandes familles de Gênes et Venise.

Le principe fondamental qui sous-tend l’Etat Nation, c’est –quoi qu’en pensent les cyniques- l’agapê : l’amour actif de l’humanité. Le bon gouvernement des hommes par eux-mêmes, dans cette forme politique, en est la plus belle expression.

Le roi ne tient pas sa légitimité de son hérédité, ou d’un rapport de forces. Celle-ci lui vient de sa capacité à prendre la responsabilité du bien de tous. Apparaît ainsi la notion de « domaine public », le service public des générations existantes, puis plus tard, de la postérité, comme l’exprimera notre Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Ainsi le conseil qu’au soir de sa vie le roi Louis donne à son fils, à travers une adresse d’Alexandre le Grand à ses collaborateurs :

(…) Je (…) vous conseille et prie, que vous craignez dieu et que lui obéissez comme au Seigneur souverain et celuy élisez à Roy, que vous soyez les plus obeyssant à dieu, qui mieulx pensera du bon estat du peuple, et qui mieux sera debonnaire et misericors aux pauvres, qui mieux gardera justice et le droit du foible comme du fort, qui mieux exposera son corps es choses publicques, qui pour nulles delectations ou delices ne sera paresseux de vous garder et defendre, qui plus hardiment se mettra en peril de mort pour destruire vos ennemys, et qui par moyen de ses bonnes œuvres vous defendra de tous maulx : car tel homme doit estre eslu à Roy et non autre.

Est ici exprimé, dans des termes dont la portée est d’une étonnante et universelle modernité, et qui préfigurent d’ailleurs la pensée du grand François Rabelais, le fondement d’un gouvernement représentatif qui suppose le consentement des gouvernés. C’est précisément ce principe, élargi au peuple tout entier, qui sera proclamé à la face du monde dans la déclaration américaine d’indépendance, trois siècles plus tard, que la féodalité de l’argent veut briser.

C’est pourquoi, contre cette générosité, qui a engendré un Etat républicain opposé par nature à l’oligarchie, celle-ci a tenté de pénétrer et d’utiliser les institutions de l’Etat sans la nation, et même contre les nations. En France, cette tendance s’est exprimée le plus clairement, à partir de Richelieu, et surtout, Louis XIV, après la mort de Jean-Baptiste Colbert, dans la défense de la « raison d’Etat », contre le « service public ». Le combat contre les féodaux est devenu, surtout après la Fronde, prétexte à la mise en place d’un pouvoir arbitraire et absolu. Les institutions de l’Etat ont abandonné, dans le pays, la défense de l’intérêt général, et, à l’international, l’avantage de l’autre. Elles se sont muées en un pouvoir terrestre agissant contre l’autre, contre son peuple, et sont devenues le jouet d’une féodalité intérieure, et surtout extérieure, qui a entrepris de manipuler le prince et ses serviteurs, en agissant sur leurs faiblesses.

Ainsi, l’armée, la justice, la police, dont la mission est a priori de protéger la population, sont devenues les protecteurs des pouvoirs en place, comme on le voit de nos jours. Et de plus en plus, comme ce dévoiement du service public ne suffisait plus, les intérêts privés ont privatisé ces fonctions, dans un mouvement de soumission de l’ordre public à la caste dominante. L’aboutissement en est l’Etat policier, dont la mission est de mater la rébellion populaire que le fascisme financier ne manquera pas de provoquer. D’où, dans les dernières années, une dangereuse dérive du pouvoir exécutif vers un césarisme en outre de plus en plus incapable. On constate ainsi tous les jours l’intensification d’une politique sécuritaire et carcérale répressive et populiste. La France détient un record dans le nombre de gardes à vue sur une année : 1% de la population totale, et 1,5% de la population susceptible de faire l’objet d’une garde à vue (entre 16 et 60 ans), sans parler de la honteuse politique de notre gouvernement vis-à-vis des pauvres, laissés pour compte, immigrés et sans papiers, fondée sur le triage et l’expulsion des « indésirables ».

Dans la période récente, cette tendance a pris la forme du bonapartisme, cette admiration pour un régime autoritaire que l’on trouve dans les rangs d’une certaine droite. Dominique de Villepin n’a pas caché, par exemple, combien le personnage abominable de Joseph Fouché, ministre de la police de Napoléon 1er, le fascinait. Et, à gauche comme à droite, les modèles de gouvernement à la romaine, florentine, ou vénitienne, en ont inspiré plus d’uns, qui ont exercé le pouvoir.

Complètement contraire à cette approche punitive fut celle de Louis XI. Celui-ci a en effet converti les « écorcheurs », ces bandits qui avaient constitué des milices armées et mercenaires au service des féodaux, en gardiens de l’ordre public. Ce sont eux, par exemple, qui ont constitué l’essentiel des troupes que le roi a engagé contre les Suisses d’alors.

L’Etat Nation n’est pas un bunker paranoïaque, ni une « pseudo-république » de type romain ou vénitien, dont le « populus » n’est qu’une fraction privilégiée de la population. Il est une République, la « chose publique » qui appartient à tous, et qui est la responsabilité de tous [6]. Ainsi, la constitution de notre Ve République proclame-t-elle, dans son article 2, que « le principe de la République est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ».

La République n’est donc jamais le pouvoir en soi, mais une dynamique de développement démographique, scientifique, culturel et économique.

Science et éducation républicaines : la passion du progrès

La vraie science est citoyenne : elle répand dans la population audace créatrice, confiance en soi et espérance. En France, cet engagement n’a jamais cessé, comme le prouve la passion pour un enseignement de qualité pour tous. C’est un de nos points les plus forts, car il exprime cet attachement, resté très vif chez nous, au progrès et à l’universel.

La France s’est en effet bâtie sur une politique consciente d’encouragement de la science. Au long de son histoire, notre pays a connu une riche succession de découvertes scientifiques fondamentales, et de révolutions technologiques et industrielles. Celles-ci se sont toujours faites avec le plus grand nombre, y compris les citoyens des autres pays, et pour le monde.

L’oligarchie hait le progrès scientifique, surtout lorsqu’il devient source d’inspiration populaire, comme le montre la tragédie d’Eschyle Prométhée enchaîné dans laquelle Zeus, le dieu de l’Olympe, s’oppose à Prométhée parce que celui-ci a communiqué aux hommes le principe du feu, de la découverte, et de l’immortalité. Aristote, comme Francis Bacon au début du XVIIe siècle, ont préconisé de réserver « l’éducation de la pensée » (philosophie, arts et sciences) aux « privilégiés », n’accordant au « peuple » que l’apprentissage de tâches manuelles. De nos jours, notre système d’éducation a pâti de cet élitisme. Quant à l’oligarchie, elle n’a toléré le progrès scientifique qu’en le réduisant à un ensemble de techniques au service de son pouvoir terrestre.

Contre cette perversion, en France, un très fort courant « pour une science au service de tous » s’est exprimé au cours des âges. Très tôt, le progrès scientifique s’y est matérialisé dans des « grands projets » publics : sous Charlemagne ont été conçus des plans ambitieux de canaux pour faciliter les transports (Rhin-Rhône, Canal du Midi). Au Moyen Age, le mouvement qui a organisé la renaissance des cathédrales procédait d’une volonté de développer les villes comme centres de civilisation contre les féodalités, en particulier en éduquant le peuple. Il se fonda sur les concepts scientifiques les plus avancés. Ainsi, le plan de la cathédrale de Chartres est la réalisation d’une démonstration géométrique qui se trouve dans un dialogue de Platon, le Ménon : le doublement de la surface d’un carré [7].

Des siècles après, ce moment de découverte fondamentale, celle des nombres incommensurables, reflet de la transformation du monde par l’esprit humain découvrant un principe physique universel, est exprimé dans la conception de la cathédrale, et appliqué dans l’économie par la révolution technologique qu’il engendre. Le mouvement des cathédrales, fondé sur une innovation scientifique, a provoqué un bond incommensurable, dans l’architecture, et dans la société, car ces « grands travaux » urbains ont développé une foule de métiers, les hommes, les villes, et les échanges, diffusant un savoir nouveau. Toutes proportions gardées, on a pu comparer les retombées de l’essor des cathédrales, inspiré lui aussi, au moins à ses débuts, de l’humanisme socratique, en France et en Europe, aux apports multiples du programme spatial de Kennedy.

Dans le même esprit, Louis XI édictera une ordonnance qui promeut une politique du travail humain fondée sur l’amélioration de « l’industrie des arts mécaniques », et l’augmentation de la productivité. Le roi exprime l’idée « révolutionnaire » qu’une population active peut produire bien plus que ce qui est nécessaire à sa seule subsistance, ce qui permet le commerce pour le profit de tous, et l’augmentation de la population. Cette idée simple va complètement à l’encontre de l’idéologie malthusienne de l’oligarchie, si banalisée de nos jours, selon laquelle le monde est un agrégat limité de ressources fixes, qui nécessite un contrôle démographique, une croissance zéro, voire une « décroissance » ! Le fait que la France soit le pays d’Europe qui fasse le plus d’enfants, même en ces temps de crise, est peut-être un reflet atténué de cet élan progressiste, maintenu à travers les âges, une autre expression de « l’exception française ».

On retrouve cette passion pour le progrès de l’humanité dans la fondation, en 1666, à Paris, de l’Académie des Sciences par Jean-Baptiste Colbert, où collaboreront des savants de tous pays, comme Leibniz et Huygens. Un des projets phare de ce groupe, la recherche et la découverte d’une force motrice libérant l’homme du travail musculaire humain et animal, aboutira à l’invention, par Denis Papin, de la machine à vapeur, nouvelle révolution fondamentale.

Il en est de même pour le courant qui, dans la Révolution française, œuvrera autour de Lazare Carnot, Gaspard Monge, et l’abbé Grégoire, à l’établissement d’une science pour la République [8]. L’idée de ses concepteurs est de former le citoyen aux plus profonds concepts concernant l’homme et la nature, dans la science et dans les arts. D’où la fondation de l’Ecole Polytechnique d’avant Napoléon, et du Mouvement des Arts et Métiers. A l’Académie des Sciences comme au sein du mouvement d’essor scientifique de la Révolution, le Français a toujours été en accord avec l’universel. Ainsi Leibniz et Huygens d’abord, puis les frères Humboldt et Thomas Payne ensuite, furent l’apport nécessaire du monde à un projet situé en France.

A la fin du XIXe siècle, l’essor du courant issu des travaux passionnés de Claude Bernard, Louis Pasteur, ou Pierre et Marie Curie, est une autre expression de cet élan qui parcourt notre pays. Sous la Troisième République s’est développée dans l’enseignement, l’application peut-être réductrice mais néanmoins féconde de la méthode expérimentale (au sens socratique du terme), que certains d’entre nous ont dû connaître : les fameuses « leçons de choses » du primaire, où l’on apprenait à découvrir tel principe simple de génération, comme la pousse d’une plante, par exemple. Même récemment, les expériences de « la Main à la pâte » reflètent ce souci de communiquer l’excitation de la découverte aux plus jeunes, sans discrimination.

Les rôles de Pierre Mendès France ou de Charles de Gaulle dans le lancement d’une vaste et cohérente politique nucléaire pour notre pays, sont une autre manifestation de cet élan, à travers lequel théorie et pratique fonctionnent de concert dans une action qui transforme, bouleverse l’ordre des choses pour le mieux.

La « République moderne » : une victoire contre le fascisme

Dans les derniers siècles, cette dynamique dans l’histoire a abouti à la naissance d’institutions politiques et d’une conception économique et sociale cohérentes avec cet objectif de réalisation du bien commun, très similaires à l’inspiration de la République états-unienne.

Chaque fois, ces institutions sont nées dans des moments de grands changements : en 1770-1790, et en 1945, quand s’effondrèrent respectivement les ordres anciens faillis, l’Ancien Régime et le système du Traité de Versailles.

Ces deux inspirations trouvent leurs racines dans une bataille qui remonte à la même époque : les années 1770-1780. Ainsi, la Déclaration américaine d’indépendance de 1776, écrite dans l’élan de la guerre d’émancipation, établit « que tous les hommes sont créés égaux, qu’ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables parmi lesquels il y a la vie, la liberté, et la recherche de bonheur ». Cette recherche du bonheur n’est pas le consumérisme, elle est celle que définit Leibniz : la joie de la découverte sans cesse approfondie, partagée et appliquée, des principes les plus profonds qui animent et changent notre univers pour le rendre meilleur. Ainsi, les Etats-Unis sont l’enfant du meilleur de l’Europe et de la France, nés de la volonté de leurs promoteurs de créer outre mer un Etat moderne exempt de toute pollution oligarchique.

En 1789, apparaît en France, dans un texte d’ordre constitutionnel, toujours valable de nos jours, cette même notion de « droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme ». En effet, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen garantit ces droits pour les contemporains et la postérité, et pour le bonheur de tous.

Rappelons ce que proclame le Préambule de la Constitution de 1946, repris dans celui de notre actuelle Constitution. Ce texte procède d’un esprit de combat, plus d’actualité que jamais :

« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

« Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux », dont : l’égalité homme femme, le droit d’asile, les droit et devoir de travailler, le droit à l’action syndicale, à la grève, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. Il stipule que « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Il assure à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs, et à celui qui ne peut plus travailler « des moyens convenables d’existence ». Il garantit aussi le droit égal à l’instruction et à la culture, et spécifie même que « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de l’Etat ». La France déclare également qu’elle se conforme au droit international, et s’engage à ne jamais participer à des guerres de conquête, ni à « (employer) jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple », et écarte tout système de colonisation.

Si l’on compare ce très beau texte à une déclaration contemporaine venue de l’autre « bête noire » de l’oligarchie, les USA authentiques, la parenté d’inspiration est frappante. Lisons Franklin Roosevelt dans son discours de l’état de l’Union du 11 janvier 1944 :

Dans les deux années passées, notre nation est devenue un partenaire actif dans la plus grande guerre du monde contre l’esclavage humain… Les sacrifices que nous et nos alliés faisons nous imposent à tous l’obligation sacrée de faire en sorte qu’au sortir de cette guerre nous et nos enfants gagnions quelque chose de meilleur que la simple survie. (…) L’objectif suprême, pour l’avenir, (…) peut se résumer en un mot : Sécurité. Et cela signifie non seulement la sécurité physique, qui protège des attaques des agresseurs. Cela veut dire aussi la sécurité économique, la sécurité sociale, la sécurité morale (…). Les meilleurs intérêts de toute nation, grande ou petite, exigent que toutes les nations éprises de liberté se joignent dans un système de paix juste et durable. (…) La liberté vis-à-vis de la peur est éternellement liée à la liberté vis-à-vis de l’indigence. (…) Nous avons accepté (…) une seconde Déclaration des Droits Economiques sous les auspices de laquelle peuvent être établies de nouvelles bases pour la sécurité et la prospérité de tous, sans discrimination selon la position sociale, la race ou la croyance.

Roosevelt énumère ensuite les droits fondamentaux, les mêmes que ceux de notre texte de 1946. Il conditionne la légitimité de l’action des USA dans le monde à la réussite de cette politique, et met en garde, avec prémonition, contre le danger d’une résurgence du fascisme à l’intérieur de son propre pays, dû à un retour à la « normalité » des années 20, alors même qu’il l’a vaincu à l’extérieur.

Eclairé par l’action de son aïeul Isaac Roosevelt, collaborateur d’Alexander Hamilton dans la création de la première banque nationale moderne de la jeune Amérique, contre la féodalité de l’argent londonienne, F. D. R. savait à quel ennemi il avait affaire, et quel danger le monde allait devoir affronter. A la même époque, De Gaulle eut sa part dans la querelle contre l’empire britannique et ses émanations à Wall Street.

Dans le même esprit, et inspiré au moins en partie par le combat rooseveltien, le programme du Conseil National de la Résistance nourrit le préambule de 1946. Composé de diverses sensibilités philosophiques, politiques et syndicales du pays (communistes, socialistes, radicales, chrétiennes sociales, gaullistes, de la droite patriotique) le CNR, créé par Jean Moulin, conçoit en mars 1944 un programme pour le temps de « l’après libération ». Ecrit dans les catacombes de la résistance, ce document entend prolonger la victoire contre le fascisme mis en place par la synarchie [9], et établit une politique économique et sociale d’intérêt général. Après avoir déclaré vouloir « défendre l’indépendance politique et économique de la nation », le CNR préconise, entre autres, « l’éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie », « une organisation rationnelle de l’économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l’image des Etats fascistes », « un plan arrêté par l’Etat après consultation des représentants de (la) production », et la nationalisation des secteurs stratégiques de l’économie. Il énonce ensuite les droits fondamentaux repris en 1946 et dénonce « les entreprises de corruption et de trahison qui ont précédé la capitulation ».

Et c’est à la Libération que le gouvernement du Général de Gaulle nationalise la Banque de France, dotant notre pays d’un instrument d’émission de crédit sous le contrôle politique, en dehors des intérêts financiers privés (les « 200 familles »), et du système destructeur de banque centrale indépendante ou « autonome ». La France se donne les moyens du financement de son développement et de sa souveraineté, comme l’énonce de Gaulle dans son discours prononcé à Lille le 1er octobre 1944, où il préconise une « économie dirigée » libérée des « trusts ».

Ainsi, du XVIIIe siècle à Roosevelt, puis à 1946, le même principe républicain est parti d’Europe et de France vers le Nouveau Monde, pour revenir chez nous ensuite.

C’est pourquoi le service public, tel qu’il s’est constitué dans notre histoire, n’est pas un conservatisme frileux. Dans la « république moderne » (pour reprendre l’expression de Mendès France), le citoyen s’implique dans un dessein collectif ; il agit dans l’histoire universelle à travers l’Etat Nation. Celui-ci, accueillant à autrui, parce qu’il est fort de sa contribution au développement du genre humain, lui donne les moyens de développer ses capacités créatrices. Ainsi se résout le paradoxe de l’un et du multiple, du rapport entre la partie et le tout : le microcosme (l’individu) fait progresser le macrocosme et celui-ci (le « concert des nations ») développe les microcosmes.

Comme l’actualité nous le rappelle tous les jours, la construction de cette république-là est une « résistance » au sens du CNR : un « refus de la défaite » et une « lutte quotidienne sans cesse intensifiée ». C’est pourquoi est indispensable l’éducation vraie, celle qui, selon la devise de notre journal, « élève à la dignité d’homme tous les individus de l’espèce humaine », au niveau des idées qui rendent l’homme et le monde meilleurs.

Culture républicaine et idéalisme

Comme tout Etat Nation, la France est une « certaine idée », elle n’est pas une possession. Cette idée, comme tous les principes physiques universels efficients, on ne peut la tuer ; elle est immortelle, à condition que des hommes et des femmes se battent pour elle,devenant ainsi eux-mêmes immortels en passant à leurs successeurs le flambeau qu’ils auront rendu plus lumineux ; elle est aussi à la fois unique (il n’existe qu’une France) et universelle (elle donne et reçoit).

Ainsi, de la vraie Amérique, dont Abraham Lincoln réaffirme la mission universelle à la fin de son discours de Gettysburg (19-11-1863), lorsqu’il fait ce serment : « A nous plutôt de nous consacrer à la grande tâche restant devant nous : (…) que cette nation, sous le regard de Dieu, connaîtra une nouvelle naissance de la liberté ; et que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne disparaîtra jamais de la terre. », on retrouve l’écho dans notre Constitution, et dans la mission universelle que celle-ci, dans son préambule, donne à notre pays.

Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, cette voie est inscrite au plus intime de notre vraie culture, comme en témoignent un Rabelais, ou le poème Luna de Victor Hugo :

O France, quoique tu sommeilles,

Nous t’appelons, nous, les proscrits !

Les ténèbres ont des oreilles,

Et les profondeurs ont des cris.

Le despotisme âpre et sans gloire

Sur les peuples découragés

Ferme la grille épaisse et noire

Des erreurs et des préjugés ;

Il tient sous clef l’essaim fidèle

Des fermes penseurs, des héros,

Mais l’Idée avec un coup d’aile

Ecartera les durs barreaux,

Et, comme en l’an quatre-vingt-onze,

Reprendra son vol souverain

Car briser la cage de bronze

C’est facile à l’oiseau d’airain.

L’obscurité couvre le monde,

Mais l’Idée illumine et luit ;

De sa clarté blanche elle inonde

Les sombres azurs de la nuit.

Elle est le fanal solitaire,

Le rayon providentiel ;

Elle est la lampe de la terre

Qui ne peut s’allumer qu’au ciel.

Elle apaise l’âme qui souffre,

Guide la vie, endort la mort ;

Elle montre aux méchants le gouffre,

Elle montre aux justes le port.

En voyant dans la brume obscure,

L’Idée, amour des tristes yeux,

Monter calme, sinistre et pure,

Sur l’horizon mystérieux,

Les fanatismes et les haines

Rugissent devant chaque seuil,

Comme hurlent les chiens obscènes

Quand apparaît la lune en deuil.

Oh !contemplez l’Idée altière,

Nations !son front surhumain

A, dès à présent, la lumière

Qui vous éclairera demain !

Jersey, juillet 1853.

Ce généreux et combatif idéalisme, universalisant par sa nature même, s’exprime à la veille de la Résistance et au plus fort de la France Libre, puisant à la source des principes qui, dans l’art et la science, nourrissent et affermissent ceux de l’engagement politique. En voici deux expressions particulièrement fortes :

La première est ce discours prononcé à la fin de l’année scolaire 1937-1938 à l’occasion de la distribution des prix au lycée de Rodez (encore l’éducation !) par le préfet du département, un certain Jean Moulin, homme du Front Populaire :

Moins envoûtés que nous par la civilisation matérielle, les auteurs grecs et latins sont plus dépouillés de convention et leur discipline est plus près de la nature. Aucun des grands problèmes de l’esprit n’a échappé à leur examen, aucun des drames de l’humanité ne les a laissés indifférents. Nul n’a mieux scruté l’âme humaine, mis en lumières ses faiblesses, exalté sa grandeur.

Et d’être allés très loin dans l’étude intérieure de l’homme leur a donné les sens de la mesure et de l’harmonie, éléments essentiels de la sagesse et principes mêmes de la poésie…

D’avoir sondé les possibilités de l’homme leur a conféré cette foi dans ses destinées qui nous assure à jamais de précieux exemples de volonté et d’énergie…

Beaucoup de détracteurs des humanités ne voient dans leur enseignement qu’un attardement de l’esprit à des choses mortes, qu’une réaction préjudiciable à une complète libération intellectuelle et sociale.

C’est vouloir ignorer, de parti pris, la constante jeunesse des textes anciens, de même que l’indépendance d’esprit de leurs auteurs, indépendance qui, dans la pensée grecque, notamment, atteint des hauteurs jamais dépassées…

Lisons maintenant cet étonnant témoignage de l’idée en action au cœur de l’histoire, décapante réflexion sur la vraie nature de la France, tirée d’une adresse de Charles de Gaulle prononcée devant l’Assemblée Consultative le 22 novembre 1944 :

Pour l’action que nous entendons développer, dans l’intérêt de notre pays, comme dans celui de tous les hommes (Souligné par nous. NDLR), je dirai d’abord qu’à aucune époque la politique française n’aura été animée plus fortement qu’aujourd’hui par l’idéalisme qui est, depuis l’origine des temps, comme la seconde nature de la France, qui fut et demeure le trait principal de sa figure et l’élément essentiel de son influence.

Dans notre monde déchiré, nous avons hérité de cette France-là, que l’oligarchie aimerait bien éliminer, comme en témoigne une déclaration récente de Denis Kessler appelant à l’abandon du programme du CNR. A contrario, aux USA, l’économiste progressiste James Galbraith, fils de John Kenneth Galbraith (conseiller de Roosevelt), a récemment fait les éloges de l’économie dirigée et du service public français. Nous devons donc contribuer d’autant plus, en aidant nos amis américains, rassemblés autour de Lyndon LaRouche, à infliger une défaite fatale à l’oligarchie.

Nous pouvons le faire ici en faisant connaître la vraie France et la vraie Amérique, à l’horizon du monde, seule manière de sortir de la petitesse franchouillarde ou individualiste qui mène à la régression infantile, mélancolique, et pétainiste, de cette chanson de Charles Trenet :

« J’ai connu des paysages

Et des soleils merveilleux

Au cours de lointains voyages

Tout là-bas sous d’autres cieux

Mais combien je leur préfère

Mon ciel bleu mon horizon

Ma grande route et ma rivière

Ma prairie et ma maison

Avec ce refrain :

Douce France cher pays de mon enfance

Bercée de tendre insouciance

Je t’ai gardée dans mon cœur.

(…) ».

Elle date de 1943, mais nous en retrouvons aujourd’hui des moutures post-modernes (le refuge dans le petit jardin secret, branché ou non), et dont nous devons absolument combattre l’esprit, car il entretient l’illusion qu’une « adaptation aux circonstances » en pratiquant « le système D », en cherchant un protecteur, en attendant de jours meilleurs, suffira pour s’en sortir. Cette France-là ne sent pas bon, même parfumée par du Chanel ou du Dior, et ce n’est pas la nôtre, celle d’une idée toujours recommencée.

Nous devons donc éliminer, à l’échelle du pays, comme au plus profond de chacun d’entre nous, cette malsaine cohabitation entre l’élan républicain et l’élitisme aristocratique et colonial qui égare, intimide, et paralyse, en libérer la France, pour l’avantage de tous, et surtout des générations futures.

C’est une grande tâche, mais nos prédécesseurs ont prouvé que c’est possible, et, à Solidarité et Progrès, nous en voyons des preuves tous les jours (l’ « entrée en résistance » des médecins urgentistes de France ou des producteurs de lait, les votes pour notre liste en Bretagne). Donc, ne laissons pas Nicolas Sarkozy, Cohn Bendit ou d’autres piétiner l’esprit du CNR. Entre une servitude volontaire suicidaire, et la puissance des idées qui changent le monde pour le mieux, le choix vous appartient : il n’y a pas de République ni d’avenir sans un combat de tous les instants.