[sommaire]

Ce texte fut publié initialement dans Nouvelle Solidarité en mai 1990. Il fut revu et corrigé en 2007.

Lorsque le mur de Berlin s’est effondré à la fin des années 80, la musique classique est apparue comme un des instruments clés de la lutte pour la liberté. En Allemagne de l’est ou en Tchécoslovaquie, c’est l’hymne à la Joie de Beethoven et de Schiller qui est devenu le signe de ralliement des peuples en révolution. Et, dès que le mur est tombé, c’est par la plus noble des musiques que les Allemands se sont mis à célébrer leur réunification : des milliers de personnes assistèrent aux concerts publics données spontanément par des artistes venus de partout pour participer à cette grande fête.

En entendant toutes ces voix s’élever en faveur d’une culture qui est toute dédiée à l’ennoblissement du caractère de l’homme, on se pose tout de suite la question : serions-nous enfin arrivés à ce moment de l’histoire si bien décrit par le grand poète Schiller, où l’espèce humaine aurait atteint le degré de maturité nécessaire pour constituer l’Etat de Raison ?

C’est en 1794, alors que la terreur battait son plein dans la France révolutionnaire, que Schiller, écoeuré par la tournure des évènements, écrivait dans les Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme que pas moins d’un siècle serait nécessaire avant que les hommes soient en mesure de constituer un Etat de raison qui garantirait une véritable liberté à tous.

Déçu comme beaucoup d’autres républicains allemands, de la violence inouïe qui se déchaîna pendant la Révolution, où l’on voyait les hommes se comporter comme des animaux, ou pire, Schiller conclut dans ces Lettres que sa génération n’était pas prête à accueillir cet Etat de Raison. Implacable, il nous décrit les hommes de cette génération : les uns donnaient le spectacle de vouloir retourner vers un état sauvage dominé par des instincts grossiers et l’anarchie, tandis que les autres, froids et calculateurs, étaient souvent plus dépravés. Il nomma les premiers, des « sauvages » ; les autres, des « barbares ».

Quelle stratégie Schiller proposait-il de suivre à cette époque, afin de rendre les hommes capables de se maîtriser entièrement un jour dans un état moral ou Etat de Raison ?

Il pensait qu’il fallait éduquer en profondeur le caractère de l’homme, car c’est uniquement lorsque celui-ci sera tourné vers la beauté et le bien, qu’il sera en mesure de fonder un tel Etat. Comment s’attaquer à cette tâche apparemment herculéenne ? Schiller était persuadé que c’était par l’Art qu’on pouvait ouvrir aux hommes la porte de la raison. Non pas l’art tel qu’on le conçoit aujourd’hui - l’art de faire n’importe quoi et surtout d’éveiller les passions les plus basses de l’individu. Schiller pensait au grand art, à celui qui est fondé sur la conception la plus noble et la plus élevée de l’individu.

Pourquoi l’art, pourquoi « l’éducation esthétique du caractère » ?

Parce que l’art ainsi conçu, la beauté, opère son charme dans le cœur des individus, les élevant vers ce qui est harmonieux, ramenant en même temps la pensée et l’émotion vers l’unité. Qui, des plus sages ou des plus ignorants n’est pas sensible à la beauté. Quel cœur n’a-t-il pas été ému, à un moment ou un autre de sa vie, par la beauté de la nature, ou plus encore, par la beauté de la créativité humaine telle qu’elle peut s’exprimer dans un chef d’œuvre musical, un beau tableau de la Renaissance, ou encore, dans une pièce de théâtre de Shakespeare ? Ainsi, pratiquement sans s’en rendre compte, éveillant chez les individus ce que Schiller appelle l’instinct de jeu, un instinct de liberté, la beauté opère son charme : elle rentre dans les cœurs des « sauvages » et éduque leurs émotions médiocres ou bestiales et chez les « barbares », elle réveille, au contraire le cœur oublié par une pensée devenue froide, formelle ou malsaine.

Pourquoi revenir aujourd’hui à ces commentaires de Schiller sur la révolution française ? 200 ans après cette Révolution, et non 100 ans comme le pensait Schiller, où en sommes-nous, où en est l’espèce humaine, dans ce chemin qui doit la conduire vers la Raison ? Sommes-nous plus près de l’âge de la Raison qu’alors ?

Lorsqu’on regarde de près la situation dans nos pays occidentaux, on est tenté de dire qu’on pourrait dénombrer pratiquement autant de sauvages et de barbares qu’à l’époque de Schiller, parfois même davantage. Qui sont les barbares qui dominent notre système financier international, véritable casino financier devenu fou qui propulse quelques uns aux plus grandes richesses et la grande majorité, vers la pauvreté et la misère ? Qui sont les barbares qui, au Fonds Monétaire International, sont responsables de l’éclatement de la quasi totalité des pays africains, affaiblis par les programmes d’ajustement structuraux et autres politiques promues par l’oligarchie financière pour se livrer à une politique de pillage ? Les barbares, ceux qui sont « civilisés » mais qui ont perdu leur cœur, ne sont-ils pas plus dépravés aujourd’hui qu’hier ? Et que dire des sauvages, ceux qui se laissent dominer par leurs passions les plus viles ? Il suffit de regarder les jeux vidéos auxquelles on nourrit la jeunesse, véritable culture de la mort et du sexe qui témoigne de la « sauvagerie » dans laquelle vit une partie de la population, sans parler d’autres comportements de fuite dans les jeux ou la drogue.

Mais on voit au même temps un énorme potentiel pour atteindre l’âge de la Raison dans les soulèvements qui secouent les pays de l’est ou le Liban, contre les dictatures qui les oppriment. On le voit aussi dans une partie importante de la jeunesse en France qui cherche à retrouver dans la vie un sens de l’idéal allant au-delà d’un carriérisme abêtissant. 200 ans après la Révolution française, voici donc que nous sommes à nouveau, dans le monde, au centre d‘un grand ferment révolutionnaire qui pourrait accomplir ce qui ne fut pas possible d’accomplir alors.

Pour gagner cette fois-ci, il est nécessaire de suivre la démarche de Schiller, lorsqu’il disait que le chemin de la liberté passe par la Beauté.

La joie d’apprendre le chant

C’est dans ce contexte qu’il est important de considérer comment, au cours même de la Révolution française et plus tard, un petit groupe de républicains français et allemands, tentèrent de mettre en application cette idée, à travers l’enseignement musical.

Amener la population par le beau, au bon, en faisant chanter en cœur la France toute entière, voilà le grand dessein culturel mis en avant par ce groupe de savants et musiciens, amis de Lazare Carnot et France, et de Schiller en Allemagne. Le fait que ce soient des Français et des Allemands qui aient défendu ces conceptions est particulièrement important dans le contexte politique actuel, car l’Europe a plus que jamais besoin d’une alliance renforcée entre la France et l’Allemagne, inspirée par le combat de de Gaulle et d’Adenauer. Cependant, la seule manière de cimenter une telle alliance est de la fonder sur les conceptions plus profondes concernant l’homme, celle que l’on retrouve dans la culture. Or, c’est au cœur de la Révolution française et jusqu’au Congrès de Vienne qu’un petit groupe d’hommes, français et allemands, partagèrent les conceptions les plus nobles de l’individu, celles sur lesquelles on doit aujourd’hui, à nouveau, fonder notre alliance.

Etudier le projet de ces grands républicains est aussi extrêmement important pour la France aujourd’hui, car il s’agit de savoir où nous en sommes de ce grand dessein culturel, dont Wilhem, un savant musicien ami de Carnot, se fit l’un des principaux porte-parole et qui était celui de faire des Français un peuple tout aussi chantant que celui d’Italie ou d’Allemagne, non seulement pour le chant lui-même, mais pour la façon dont le chant peut contribuer à embellir le cœur des hommes dès leur plus tendre enfance.

On a l’impression, au contraire, que les Français chantent encore moins aujourd’hui qu’hier, et que tout est fait pour créer les conditions dans lesquelles les oreilles les plus douées seront atrophiées.

Le fait que la musique n’est obligatoire qu’à partir de la sixième est parfaitement aberrant, car l’oreille musicale se forme lorsque l’enfant est encore jeune. N’enseigner la musique qu’à partir de l’age de 11 ou 12 ans est la meilleure garantie pour que le peuple français ne chante jamais et ne soit jamais musicien. Un enseignement aussi tardif de la musique signifie aussi que l’on conçoit cette forme d’art, non comme essentielle à l’éducation du caractère, mais uniquement comme un complément au reste du programme scolaire. Or, n’avons-nous pas nous aussi nos sauvages et nos barbares ?

Que dire de ce cynisme « voltairien » par lequel beaucoup de nos concitoyens tournent en dérision tout ce qui fait preuve d’une certaine grandeur d’âme ? Que dire aussi de tous nos jeunes barbares, formés à la dure, et qui ingurgitent tous les jours, à coup d’examens et de punitions, des quantités faramineuses de connaissances mais qui deviennent formels, froids, et incapables de créer ; car pour créer, il est impératif d’avoir la joie et de l’enthousiasme de vouloir communiquer une idée nouvelle à son prochain.

En même temps, on sent dans la population en général un grand désir de culture et de bonne musique. Les grandes messes chorales de Mozart, de Schubert et de Haendel, remplissent les églises, attirant 1000, 1500 et 2000 personnes. Les grandes entreprises publiques, telles Air France, sont fières d’avoir un bon cœur amateur et les cœurs d’arrondissement fleurissent dans les villes. Ne laissons donc pas la musique uniquement aux spécialistes. Relançons ce grand rêve de Wilhem et d’autres de voir en France, se produire « mille et mille concerts à cent voix chacun » !

La musique pendant la Révolution française

Beaucoup a été fait en cette année du bicentenaire pour amener au public une conception autre de la Révolution française que celle du sans-culottisme et de la terreur jacobine. La décision de François Mitterrand de transporter les cendres de Gaspard Monge, de l’Abbé Grégoire et de Condorcet au Panthéon, contribuera aussi à rétablir la véritable histoire de la révolution.

Lorsque je parle de la Révolution, je fais donc référence aux actions de ce courant qui partageait les idéaux de la République américaine, les amis de Benjamin Franklin en France, et qui comprenait les grands savants et politiques comme Lazare Carnot, Gaspard Monge, Prieur de la Cote d’Or, l’Abbé Grégoire, Antoine Chaptal, pour ne citer que quelques-uns.

Côté allemand, nous nous referons à des figures comme Schiller ou Guillaume de Humboldt. C’étaient des idéalistes et des savants persuadés que le moment était enfin venu pour que l’homme devienne réellement libre, établissant des républiques capables de garantir les droits les plus imprescriptibles de l’homme : droit à la liberté politique, au bien-être économique et à une instruction de qualité.

Comme dans les processus révolutionnaires qui secouent actuellement les pays de l’est, l’art, et la musique en particulier, ont joué un rôle clé dans le processus de la Révolution française et dans la période qui suivit. Et c’est ici, dans ce domaine, que deux courants se retrouveront : l’un historiquement français et profondément républicain, qui se bat pour le droit de toute une population à une instruction publique de qualité ; l’autre, allemand, qui dans la tradition de Lessing et de Schiller, amène l’idée que l’art et la culture en général sont des instruments de choix pour l’éducation du caractère.

Au lendemain de la révolution, et particulièrement après 1792, date à laquelle furent fermés les maîtrises d’école dans les cathédrales, l’enseignement musical en France s’est trouvé totalement désorganisé.

En effet, l’enseignement musical avant la révolution avait été assuré d’un coté par l’Eglise qui, dans quelques 500 maîtrises des cathédrales éduquait les choristes pour les cérémonies religieuses, et par le Roi qui en 1784 avait crée l’Ecole royale de chant et de déclamation qui formait les chanteurs pour l’Opéra royal.

Au plus fort de la Révolution, beaucoup rejetaient la musique, soit par pur anti-cléricalisme, soit parce que l’ayant entendue à la cour, on pensait qu’elle rendait efféminé... Dès la prise de la Bastille, une autre conception de la musique, toute politique, a commencé à voir le jour.

Ce fut justement au lendemain de la prise de la Bastille, lors de la création de la Garde nationale sous la direction de La Fayette, que fut créé ce que deviendrait quelques années plus tard le Conservatoire nationale dirigé par le citoyen Bernard Sarrette.

Pour les fondateurs et animateurs de ce Corps de musique de la Garde nationale, la musique était l’instrument de choix pour entretenir et dynamiser l’ardeur patriotique de la population, au cours de grandes fêtes révolutionnaires. C’était aussi l’outil privilégié pour maintenir les sentiments belliqueux des armées en pleine campagne contre l’ennemi coalisé. Plus tard, lorsque la situation politique et militaire deviendra plus stable, une conception plus élevée et plus noble de la musique, comme étant absolument nécessaire à l’ennoblissement du caractère s’imposera.

Entre-temps, il fallait maintenir l’intégrité de la nation contre l’envahisseur, et quoiqu’on puisse penser dans l’absolu de la qualité de certains chansons de guerre qui furent composées à cette époque, la musique était sortie des salons et des chapelles pour se mettre au diapason de la nation.

Et, comme l’attestent la « Marseillaise » ou « le chant du Départ » encore aujourd’hui, ces chansons ont réussi à mobiliser l’ardeur patriotique dans une moment où la nation était sur le point de sombrer.

Imaginons cette armée française faite des républicains, dont tout le monde s’accorde à vanter le courage téméraire, charger sur l’ennemi en entonnant des chants belliqueux.

Hyppolite Carnot raconte, dans ses Mémoires sur Lazare Carnot, la terreur qui a dû envahir le Prince de Cobourg, lorsque les forces françaises chargèrent contre lui à Wattignies :

Jamais ils n’avaient vu une si terrible exécution d’artillerie, écrit Toulongeon. Ils dirent qu’ils entendaient pendant les détonations des bouches à feu retentir dans les rangs républicains les chants belliqueux et les airs patriotiques.

« La Marseillaise », ce chant de guerre par excellence, qui émeut encore aujourd’hui lorsqu’on entend le « Aux armes citoyens », date aussi, comme beaucoup le savent, de cette époque. C’était au lendemain de la déclaration de la guerre contre la France en 1792 que Rouget de l’Isle la composa à Strasbourg, après la proclamation de la patrie en danger. Le chant des Marseillais s’était répandu à travers l’armée comme une traînée de poudre.

Une chorégraphie fut aussi mise en scène à l’Opéra de Paris par Gossec et Gardel pour mobiliser davantage le peuple parisien. Un contemporain en conte l’effet dramatique :

Trois cents personnes se trouvaient sur la scène au lever du rideau ; à la strophe commençant par ses vers : Amour sacré de la Patrie, le peuple et les guerriers s’agenouillaient, les lances s’abaissaient et par un adagio, cet hymne si subliment martial prenait un caractère religieux ; tout à coup, lorsque le cœur fait retentir le terrible cri de guerre : Aux armes citoyens, les trois cents personnes hommes, femmes, enfants, se levaient spontanément au son du tocsin, au bruit des tambours battant la générale, et tout le monde volait au combat, en agitant en l’air les armures, les bonnets, les étendards. Rien n’était comparable à cette éclat magique.

Imaginons aussi l’effet de cette « Marseillaise du salpêtre » composé par Cherubini pour éduquer la population à l’extraction du salpêtre absolument nécessaire pour soutenir l’effort de guerre, ainsi que les nombreux chants de guerre composés notamment par Wilhem, pour préparer la descente contre l’Angleterre, tels « Tremblez, Anglais, tyrans des mers » ou encore « Chant guerrier pour la descente en Angleterre », où les troupes française sont appelées à se mobiliser contre « l’insulaire perfide qui foule aux pieds la foi des humains. »

La musique fut donc d’abord appelée à soutenir l’effort de guerre et la Révolution. Plus de 3000 chansons révolutionnaires de tout bords furent composées entre 1789 et 1799, parmi lesquelles des recueils tels « Le chansonnier de la Montagne », ou les « Etrennes des républicains français », ou encore « les muses sans-culottistes ». Hymnes, odes et autres chants patriotiques étaient distribués pour les grandes fêtes civiques et pour les armées.

Un arrêté du Comité de Salut Public du 27 pluviose An II accorde 33.000 livres aux musiciens de la Garde nationale qui seront tenus « pendant une année entière à donner chaque mois au Comité de salut public (...) cinq cent cinquante exemplaires de la livraison de la musique qu’ils publieront, laquelle devra contenir une symphonie, un hymne ou cœur, une marche militaire, un rondeau ou pas redoublé, et au moins une chanson patriotique (...) »

Ces chansons, poursuit l’arrêté, seront distribuées dans tous les districts afin de servir aux fêtes patriotiques. La décision du Comité de salut public est justifié par cette entreprise, « indépendamment des vues d’utilité qu’elle présent par rapport à l’art musical, comme objet d’instruction publique, est une mesure importante sous le rapport révolutionnaire, en ce qu’elle tend à améliorer l’esprit public par la propagation des hymnes et chants républicains, à exciter par là le courage des défenseurs de la patrie, en même temps qu’elle fournira aux fêtes civiques (...) un des moyens qui influe très efficacement sur leur effet moral (...) »

Si à la Révolution, l’évolution de la musique répond très concrètement au danger de mort que court la patrie, bientôt une autre idée, plus profonde que celle-ci, commença à voir le jour : celle de Schiller, persuadé que le chemin de la raison passe par la beauté.

C’était la conception de Platon, dont Schiller s’est beaucoup inspiré, qui pensait que par la beauté des harmonies musicales, on peut enseigner à un enfant ce qu’est la raison, avant qu’il soit en âge de comprendre ce que ce terme veut dire. Le discours prononcé devant la Convention par Marie Joseph Chénier en 1795, demandant la création d’un Conservatoire national de Musique, est fortement influencé par ces idées.

Paradoxalement, c’était au moment où Schiller commençait la rédaction de ses Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme en 1794, et au moment où il exprimait ses plus grands doutes à l’égard de la Révolution en France, que la Convention, libérée du joug de Robespierre, créa à l’initiative d’un petit groupe de savants et de conventionnels -ceux du Comité d’instruction publique de la Législative-qui comprenait notamment Lazare Carnot, Prieur de la Côte d’Or, Gaspard Monge, Daunou, l’Abbé Grégoire et d’autres, la plupart des institutions qui assurèrent l’instruction de haut niveau de la nation. En l’espace de quelques mois, la Convention thermidorienne créait l’Ecole Polytechnique, le Conservatoire des Arts et Métiers, l’Ecole Normale et d’autres institutions. C’est au même moment que les tentatives de créer un véritable Conservatoire national de Musique ont commencé.

Le conservatoire national de Musique

Déjà en 1793, Sarrette lui-même avait plaidé pour la création du Conservatoire devant la Convention dans des termes qui, mieux que toutes les autres, nous font comprendre les conceptions musicales de la Révolution :

« Il doit s’anéantir enfin, cet engourdissement honteux, dans lequel ils (les arts - NdlA) furent plongés par la lutte impuissante et sacrilège du despotisme contre la liberté. Elle (la révolution, ndla) est victorieuse ! Son triomphe doit être dans nos fastes l’époque assurée de la renaissance des beaux-arts dont elle est l’essence.

« L’un d’eux qui, dans les combats, soutient et anime par ses accents l’énergie des défenseurs de l’égalité, la musique, ornera ce triomphe, et dans le calme bienfaisant de la paix en célèbrera le souvenir. »

« L’âme des Français, rendue à sa grandeur première, ne doit plus être amollie par des sons efféminés dans des salons, ou dans des temples consacrés par l’imposture. »

« La divinité de la République est la liberté, son temple est l’Univers ; c’est sous la voûte céleste que doit se célébrer son culte. Nos places publiques seront désormais nos salles de concert. »

Depuis 1789, nous l’avons vu, le Corps de musique de la Garde nationale dirigé par Sarrette, et baptisé Ecole de Musique municipale en 1793, était la seule institution qui assurait l’instruction musicale dans le pays. Ce sont les musiciens de la garde nationale qui avaient assuré les compositions musicales pour les grandes fêtes révolutionnaires et pour la guerre. Il fallait cependant, à l’image de l’Allemagne et de l’Italie, assurer un enseignement musical de qualité pour toute la nation.

C’est le 28 juillet 1795 que Marie Joseph Chénier, germaniste qui, plus tard, présenterait des adaptations françaises des pièces de Schiller et de Lessing, plaidera devant la Convention, au nom du comité d’Instruction Publique, pour la création du conservatoire national de Musique. L’influence des conceptions schillériennes de l’art apparaissait à travers toute son allocution. La musique ennoblit les mœurs et développe la raison, explique Chénier, qui souligne aussi que le vrai politique est celui qui conduit les hommes par la culture. « Et tel est l’empire de cet art (la musique, ndla), dit Chénier, de tous les arts la plus universellement senti qu’il ne faut qu’une âme et des oreilles pour en jouir. Malheur à l’homme glacé qui ne connaît pas son charme irrésistible !

Malheur au politique imprudent, au législateur inhabile, qui, prenant les hommes pour des abstractions et croyant les faire mouvoir comme des pièces d’un échiquier, ne sait pas qu’ils ont des sens ; que ces sens forment des passions ; que la science de conduire les hommes n’est autre chose que la science de diriger leur sensibilité, que la base des institutions humaines est dans les mœurs publiques et privées, et que les beaux-arts sont essentiellement moraux puisqu’ils rendent l’individu qui les cultive meilleur et plus heureux. »

Le Conservatoire national de Musique sera enfin créé le 3 août 1795 sous la direction de Sarrette et avec cinq inspecteurs chargés de tous les travaux qui sont en fait, pour la plupart, ceux qui ont mené l’action du Corps de musique de la Garde nationale : Méhul, Cherubini, Grétry, Gossec et Le Sueur.

L’influence de la culture allemande en France

Le groupe qui dirigeait le Conservatoire était aussi une véritable pépinière d’amateurs de musique allemande, à tel point que les chauvins, qui ne manquaient pas à cette époque comme aujourd’hui, les traitaient souvent comme « secte germanique » ! C’est ce groupe du conservatoire qui promut la musique de Beethoven, de Mozart et aussi de Haydn en France. Dès 1802, on jouait les symphonies de Beethoven au Conservatoire et Habeneck, le chef d’orchestre du Conservatoire, se rappelle quarante ans plus tard que « Méhul fut le seul dont elles recueillirent l’approbation » à cette date et que « ces symphonies furent l’occasion qui poussa Méhul a écrire des symphonies analogues. » Les tablettes de Polymnie, un journal qui prônait souvent les thèses chauvines, dénonçait « le danger auquel s’exposent les jeunes compositeurs qui ont adopté cette école avec un enthousiasme qui tient de la frénésie ! »

Le Sueur, dans le parti germaniste lui aussi, prit la défense de Mozart contre Michael Woldemar, un compositeur et violoniste qui dénonçait les progrès rapides de Mozart et fit publier un article au Courrier des Spectacles intitulé : « Quand aurons-nous un patriotisme lyrique ? » Par une lettre au même journal, Le Sueur s’indignait de ce qu’on ait voulu rabaisser Mozart pour faire « monter jusqu’à lui » les maîtres français. Défendant des thèses tout à fait schillériennes, il qualifie Mozart d’ « étonnant compositeur qui était un de ces prodiges que la nature ne prodigue point (...) Si le hasard (l’a) fait naître en Allemagne, son talent l’a fait citoyen du monde (...), et sa langue mélodieuse sera comprise par le cœur humain où que ce soit. »

Beethoven s’intéressa toujours, et de plus près qu’on ne le croit, à la France où il avait de nombreux admirateurs. Parmi ceux-là Cherubini, qui avait rencontré Beethoven lors d’un séjour à Vienne en 1805 et dont Beethoven déclara à deux reprises, en 1805 et en 1817, qu’il était le musicien européen le plus accompli de l’époque. Au Conservatoire depuis sa création, Cherubini se trouva à sa tête de 1822 jusqu’à sa mort en 1842.

Cherubini était l’exemple même de l’école viennoise ou allemande, du contrepoint qui en France allait à l’encontre de l’école d’harmonie de Rameau, hégémonique depuis son époque. Les instrumentistes qui voyageaient souvent à travers l’Europe faisaient beaucoup pour promouvoir l’école allemande en France.

Notons par exemple que c’est pour deux instrumentistes français que Beethoven a composé ses sonates pour piano et violoncelle : le violoncelliste et compositeur Jean Louis Duport, et la pianiste Marie Bigot ; et que c’est au violoniste Kreuzer, par ailleurs ami intime de Napoléon, qu’il a dédié sa fameuse Sonate du même nom pour violon et piano.

La grande influence qu’exerçait la littérature allemande en France depuis la deuxième moitié du dix-huitième siècle est généralement peu connue du grand public. Si, avec une arrogance toute parisienne, les Français considéraient les Allemands comme des « paysans » avant cette date, la culture allemande connaîtra un grand essor à partir des années 1750 et pendant tout le dix-neuvième siècle.

Grâce à des allemands tel que Melchior Grimm, qui s’installa à partir de 1748 en France, où il devient le secrétaire du Duc d’Orléans, la culture allemande naissante va se frayer un chemin en France. Melchior Grimm fut, par exemple, celui qui ouvrit les portes de la France à Mozart. La langue allemande était aussi beaucoup étudiée. En 1753 paraissait la grammaire allemande de Gottsched donnant une nouvelle impulsion à l’étude de cette langue dont des cours s’organisaient notamment à l’Ecole militaire.

Il ne faut pas sous-estimer l’importance de la colonie allemande installée à Paris dans la promotion de la culture de son pays. Certaines sources signalent que vers 1783, plus de 40.000 allemands habitaient Paris.

Ainsi une véritable foule de poètes et de dramaturges ont été traduits au français dès la deuxième moitié du dix-huitième siècle. Parmi les noms les plus importants, on trouve l’admirable Gellert, dont de nombreux poèmes seraient mis en musique plus tard par Beethoven, Haydn et d’autres musiciens de l’époque.

On trouve aussi Gessner, Hagedorn, le physicien Haller, et Klopstock, pour la plupart malheureusement précurseurs d’un romantisme naturiste et mystique. Mais on trouve également les grands de la littérature et de la philosophie allemande : Lessing, Schiller et Guillaume de Humboldt. Des œuvres de Lessing ont été traduites entre 1760 et 1770. La première traduction des Brigands de Schiller parut en 1785 dans le Nouveau Théâtre Allemand traduit et compilé par l’ami de Benjamin Franklin, Nicholas de Bonneville. Les Brigands firent sensation à Paris.

En 1794 paraît la traduction de La Guerre de trente ans, en 1799 une traduction complète des pièces de Schiller, et en 1802 La Pucelle d’Orléans, dans la traduction de Cramer et de Sebastian Mercier, un collaborateur de Schiller et germaniste très connu en France. N’oublions pas qu’en 1792, Schiller avait été parmi les personnalités étrangères à qui l’assemblée législative avait décerné la citoyenneté française sous le nom de Giller !

Si la terreur effraye un certain nombre d’Allemands, l’influence de la culture allemande continue à pénétrer de manière très importante pendant le Directoire et le Consulat. Elle va prendre une grande extension notamment entre 1797 et 1801, date à laquelle Guillaume de Humboldt, un intime de Schiller, grand savant et homme d’état, séjourna à Paris où il trouvait Camille Jordan, le baron de Gérando, Lucien Bonaparte, le Comte de Schlabendorff, l’helléniste Bitaubé et d’autres personnalités de l’époque.

L’Institut, l’une des institutions créées en même temps que l’Ecole Polytechnique et les Arts et Métiers toujours foyer important de républicanisme, était aussi un centre important de la diffusion de la littérature allemande.

Le témoignage de l’allemand F.J.L. Meyer, qui fit un séjour à Paris en 1796, est très intéressant à cet égard. « Meyer raconte aussi tout ce qui a été fait à l’Institut pour préparer un rapprochement intellectuel entre la France et l’Allemagne ; la question a donné lieu a plusieurs propositions ou rapports ; on a cité à diverses reprises les noms des littérateurs illustres de l’Allemagne ; on a adressé une liste de ceux qu’on se propose, aussitôt la paix signée, d’inviter à faire partie de l’Institut ; on a créé une commission de correspondance étrangère qui doit entrer en action aussitôt après la paix.

« Meyer, qui a assisté parfois aux délibérations, mentionne des interventions de Fourcroy et de Camus au sujet des publications allemandes ; tout ce qu’il a vu et entendu à l’Institut lui fit dire que la littérature allemande est en grande considération auprès des savants français. »

Il cite aussi parmi les plus zélés germanisants l’ex-évêque Grégoire, et Bitaubé. « Il n’est pas rare d’entendre parler ici de vous », écrit Humboldt à Schiller le 7 décembre 1797. Dans une lettre à Goethe, Humboldt raconte qu’à l’une des séances de l’Institut en 1800, la traduction d’Hermanne et Dorothé par Bitaubé fut mentionnée, et qu’à cette occasion les noms de Schiller et de Klopstock furent cités.

Suard, dirigeant du Publiciste et secrétaire perpétuel de la deuxième classe de l’Institut, tenait un salon important où se réunissaient de nombreux germanistes : l’Abbé Morellet, le musicien Garat, le conventionnel Daunou, avec des allemands comme Schweighauser, ami de Humboldt et percepteur de ses enfants.

Parmi les germanistes, il y avait aussi des émigrés qui en Allemagne s’étaient épris de littérature et qui, de retour en France, firent tout pour la propager. Parmi ceux là, il faut mentionner le baron de Gérando, « inséparable » de Humboldt - nous reparlerons du rôle qu’il joua dans l’enseignement mutuel pendant les 100 jours en 1815. Sans illusions quant à l’originalité et à la profondeur de caractère du baron, Humboldt le considérait comme un esprit honnête, juste, clair, impartial, et d’une érudition étendue et saine.

Il y aussi son ami, l’intellectuel lyonnais, membre du Conseil des Cinq Cents, Camille Jordan, qu’on retrouve aussi aux côtés de Gérando pendant les 100 jours. Exilés du 18 Fructidor, tous les deux se sont réfugiés en Allemagne où la future baronne de Gérando les dirigea vers la pensée de Schiller. Ils séjournent à Weimar en 1799 où ils rencontrent Schiller et tous les autres grands de la littérature allemande.

Camille Jordan était selon les lettres de Sophie de Schard, particulièrement apprécié par Schiller. Mentionnons enfin l’émigré Charles de Villers.

D’autres allemands ont eu aussi une influence importante comme F. Reinhardt, un ami proche de Schiller, fils adoptif de la Révolution française qui, après avoir été un illustre girondin, resta en France jusqu’à la fin de sa vie, occupant des postes de diplomate.

Evoquons aussi Forster, citoyen français et député de Mayence, musicien et savant, ainsi que F. Jacobi, illustre philosophe dont on dit qu’il avait monté un réseau de renseignement au service de la Prusse en France. Tous les deux étaient très proches de Humboldt.

La musique pour l’ennoblissement du caractère

L’influence de la culture allemande, et surtout celle de Schiller, en France, fut cruciale dans un certain nombre de projets visant à développer l’enseignement musical dans toute la France. Daunou, conventionnel et germaniste, vice-président de l’Institut, fut l’un de ceux qui s’intéressera à l’enseignement de la musique de ce point de vue là.

Au cours de l’An V, puis de l’An VII, il fit plusieurs propositions visant à étendre l’effort du Conservatoire National de Paris vers le reste de la France, en créant une soixantaine d’écoles départementales de trois degrés qui permettraient d’éduquer quelques 1.250 élèves tous les ans.

Jean-Baptiste Leclerc, député de Maine et Loire et ancien conventionnel, auteur lui aussi d’un projet pour l’introduction de l’enseignement musical dans les écoles primaires, présenté devant le Conseil des 500 (séance du 7 Frimaires An VII), nous parle des propos tenus par Daunou sur le rôle de l’enseignement musical dans l’instruction publique :

De toutes les écoles spéciales, celles que nous vous inviterons à multiplier davantage, sont les écoles de musique. On est frappé, en lisant les anciens philosophes, de l’immense place qu’ils accordoient à cet art dans leurs écrits et dans leurs institutions. La musique est, en quelque sorte, un des objets les plus ressortants qu’ils aient aperçus dans l’état social ; ils en parlent avec autant d’intérêt, avec autant d’étendue que nous en donnerions, en des traités politiques, aux établissements administratifs et judiciaires. Il est vrai que, sous le nom de musique, ils comprenoient quelques fois plusieurs arts, et même certaines sciences ; mais outre que cette acception générale indiqueroit elle-même l’importance qu’ils attachoient à la musique proprement considérée, à ses différents caractères, à ses progrès, à ses changements, qu’ils attribuoient une si grande influence sur les mœurs des peuples et sur la conservation des états.

Le projet de Jean-Baptiste Leclerc, conçu dans la même optique que celui de Daunou, prévoyait la création de 12 écoles spéciales et d’une trentaine de petites écoles permettant de former quelque 2.700 élèves. Un projet de Sarrette pour créer des écoles de 4 degrés aurait aboutit aussi à la formation de quelques 2.650 musiciens (voir graphique)

Les Cents Jours, instruction publique et enseignement de la musique

Mais si le rôle de l’enseignement musicale apparaît de plus en plus comme fondamental, la plupart de ces projets d’enseignement de la musique ne lui accordent pas un rôle central dans l’instruction. La musique, les arts, sont des connaissances qui complètent l’éducation d’un individu, mais elles ne sont pas encore absolument nécessaires à l’éducation du caractère.

Il faudra attendre les Cents Jours pour voir apparaître une véritable tentative d’application des conceptions schillériennes dans l’art, à l’enseignement de la musique, dans le contexte du grand projet d’instruction publique que Lazare Carnot tenta de mettre en œuvre pendant ce court délai.

Ministre de l’intérieur, Carnot a la charge de l’Instruction Publique, sa véritable passion depuis le début de la Révolution. Pendant les Cent Jours, il va consacrer toute son attention à donner à la France une véritable instruction publique qui n’avait pas encore été mise en place depuis le début de la Révolution. « Je me suis flatté », dit-il dans l’exposé de sa conduite, « de voir nos désastres finis, de pouvoir faire tourner désormais les ressources de l’état au progrès de l’industrie, au soulagement de la classe indigente, au perfectionnement de l’Instruction Publique. J’ai joui en moi-même dans la pensée qu’en ma qualité de Ministre de l’Intérieur je pouvais devenir l’un des agents principaux de ces heureux changements. »

Carnot rappela auprès de lui tous ses amis savants qui avaient secondé son action au sein du Comité de Salut Public : Gaspard Monge, Berthollet, Chaptal, la Rochefoucault-Liancourt, entre autres. Ce Conseil avait pour objectif l’amélioration des conditions de la population laborieuse, mais il traitait également des problèmes scientifiques et culturels de la nation.

Au niveau de l’Instruction Publique, Carnot proposa à Napoléon au mois d’avril 1815 un projet extrêmement ambitieux : il s’agissait d’établir une éducation primaire obligatoire et gratuite pour tous dans le pays en utilisant la méthode de l’enseignement mutuel. Le projet, resté inédit jusqu’à la publication de l’article de René Girard « Carnot et l’Education Populaire pendant les Cents Jours », et qui serait daté d’avril 1815, avait une immense portée :

Napoléon (...) considérant :

- Que l’éducation est le principe de tout ordre et de tout bonheur durable, et que les lumières qu’assurent la liberté et la dignité des hommes ne sauraient être trop répandues ;

- qu’il existe des méthodes d’éducation primaire si perfectionnées qu’elles peuvent facilement embrasser toutes les classes de la société ;

Avons décrété, et décrétons ce qui suit : « Article 1 : Il sera établi, dans tous les chefs lieux de département de notre Empire, des écoles centrales pour l’éducation gratuite et primaire, d’après la méthode d’instruction des enfants par eux-mêmes. Article 2 : Ces écoles seront dirigées de manière à pouvoir fournir, au bout d’un certain temps, des élèves capables de conduire eux-mêmes des établissements semblables dans les chefs lieux d’arrondissement et successivement jusque dans les moindres communes. »

La méthode de l’enseignement mutuel qu’on avait coutume d’appeler à cette époque Bell et Lancaster, du nom de deux auteurs quoi l’avaient rendue populaire en Angleterre, était cependant la méthode d’enseignement par « régents » qui avait été mise en pratique depuis longtemps en France par l’ordre de l’Oratoire et que Gaspard Monge avait adopté à l’Ecole Polytechnique à ses débuts.

Cette méthode partait du principe qu’il n’y a pas de meilleurs élèves que ceux qui doivent enseigner à leur tout ce qu’ils viennent d’apprendre. Ainsi, on prenait les élèves qui étaient les plus avancés et on leur demandait d’enseigner à ceux qui l’étaient le moins, qui eux, à leur tour, devaient aussi enseigner à d’autres dans une véritable chaîne d’éducation.

La méthode avait donné des résultats exceptionnels puisque beaucoup, parmi les savants de cette époque, Monge et Carnot notamment, sortaient en fait des écoles de l’Oratoire. Malheureusement, ayant trop peur de répandre à nouveau les lumières et la connaissance parmi la population, Napoléon réduit le projet à un essai d’application sur une seule école primaire de la capitale. Ce sera l’Ecole de Saint Jean de Beauvais.

Dans ce projet, Carnot fait aussi appel à deux autres institutions clés, parmi lesquelles la Société pour l’encouragement de l’Industrie nationale présidée par le chimiste Claude Chaptal, dont l’un des fondateurs en 1801 avait été le philanthrope Laborde. Parmi ses membres, on trouve aussi deux personnages que nous connaissons déjà du salon de Guillaume de Humboldt, le baron de Gérando et son ami Camille Jourdan.

L’autre institution est la Société pour l’Instruction Elémentaire fondée par le groupe de philanthropes, de Gérando, de Laborde et Lasteyrie, qui promouvait depuis quelques temps en France la méthode d’enseignement Bell et Lancaster. Francoeur, ami de Carnot, polytechnicien et musicien, était le Secrétaire de cette société.

L’enseignement mutuel de la musique,

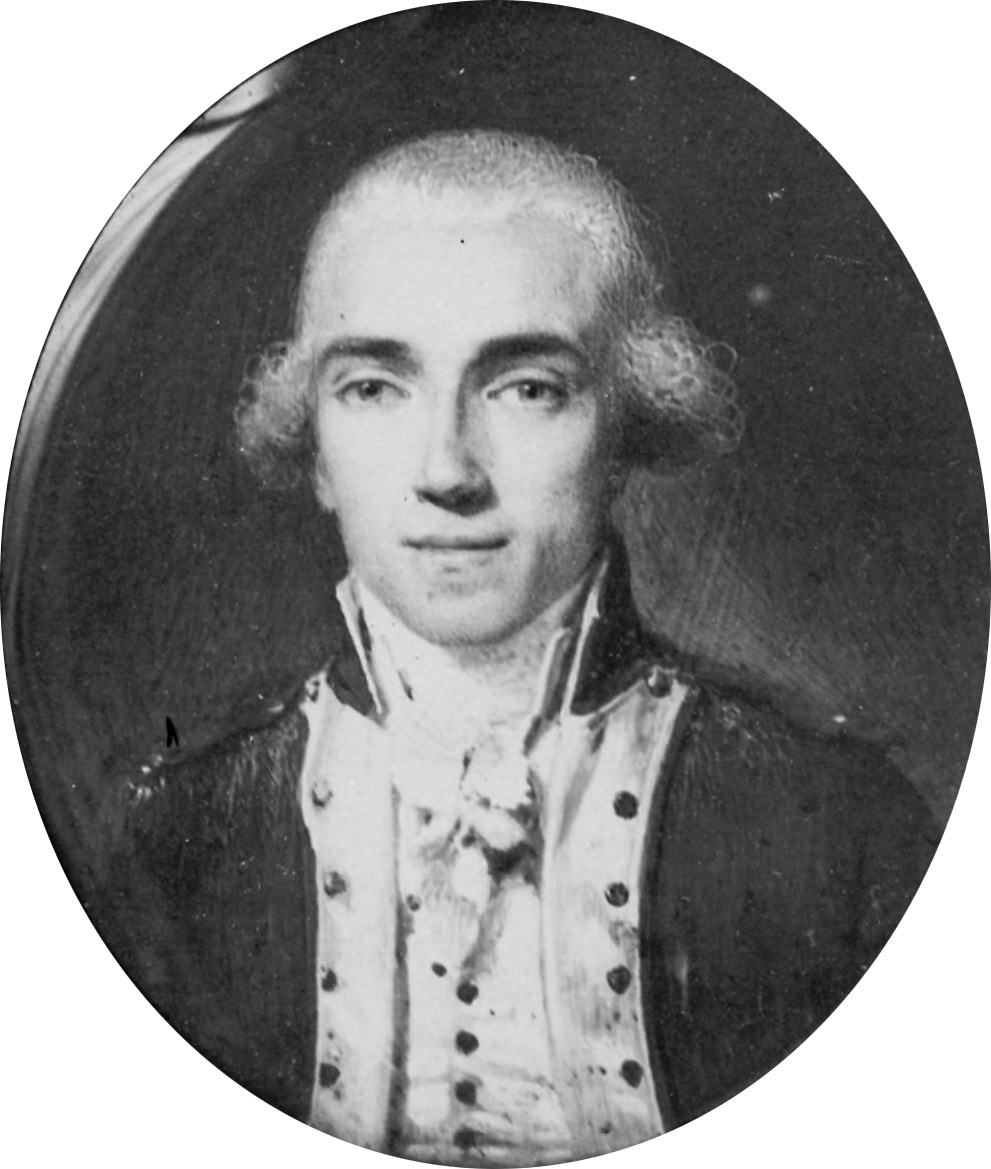

Guillaume Louis Bocquillon, dit Wilhem

C’est à cette école de Saint Jean de Beauvais, sous la direction d’une Commission comprenant Gérando, Jomard,Lasteyrie,Labordeet l’abbé Gaultier, que fut testé pour la première fois, l’application de l’enseignement mutuel à l’apprentissage du solfège et du chant.

Alexandre Choron, qui depuis 1814 avait ouvert deux écoles de musique de garçons et de filles, faisait également parti de la Commission. Il n’est donc pas étonnant de découvrir que ce fut à l’initiativedu baron de Gérando, que l’idée d’introduire le chant dans l’instruction primaire a été adoptée. « Quant Monsieur le baron de Gérando vous a fait la proposition d’introduire le chant élémentaire dans les écoles de premier degré », dit Jomard dans un rapport présenté au Conseil d’administration de la Société pour l’Enseignement mutuel, « vous avez tous été frappés de la justesse des vues développées par notre collègue (...) Il a fait voir l’influence heureuse que pourrait avoir une pareille pratique, et la connexion réelle qui existe entre un bon emploi du chant et le perfectionnement de la morale, but final de l’instruction et de tous nos efforts. »

Non seulement, l’application de l’enseignement mutuel à la musique était révolutionnaire en elle-même, mais ce qui l’était tout autant, c’est le fait que les enfants apprenaient à lire et à écrire, de façon presque aussi intensive. Les enfants étudiaient le chant, à raison de quatre à cinq heures par semaine !

Pour créer cet enseignement, Carnot fit aussi appel à quelqu’un d’exceptionnel qu’il tenait en grande estime. Il s’agissait de Wilhem, plus précisément Guillaume Louis Bocquillon de son vrai nom. Il faut savoir que Carnot était lui-même grand amateur de musique et qu’il comptait parmi ses amis de nombreux musiciens parmi lesquels Monsigny, fondateur de l’Opéra Comique français, qu’il fit rentrer à l’Institut, et Dalayrac, sans oublier le savant Prieur de la Côte d’Or, qui aimait la composition musicale.

Et si Carnot n’a pas composé d’œuvres musicales, on sait que plusieurs de ses poèmes furent mis en musique par des compositeurs de l’époque. Wilhem était aussi une personne fortement influencée par les conceptions musicales allemandes, au point de germaniser son nom en 1806. Cherubini, dont il était un proche ami, avait été son maître au Conservatoire.

Professeur de musique à Saint-Cyr, au Lycée Napoléon puis à l’Ecole Polytechnique, une lettre de recommandation écrite par l’un de ses chefs, alors qu’il était encore élève à l’école de Liancourt, cité par Jomard à la mort de Wilhem, parle de lui dans les termes les plus élogieux. Il était cité comme étant instruit dans les mathématiques et les fortifications, et ceux qui le connaissaient, parlaient de lui comme d’un « modèle de sagesse et de bonté. » Musicien et savant, Wilhem préparait un ouvrage sur le voyage d’Egypte qui l’avait beaucoup intéressé en raison de chants imités au bord du Nil ou dans le désert. Kreutzer avait aussi fait partie du voyage comme Villoteau dont les théories intéressaient aussi Wilhem.

Wilhem était surtout un homme d’un grand idéalisme et beauté morale : « il croyait », selon un autre témoignage de l’époque, « que l’homme n’a de sentiment du beau que pour mieux apprendre à être bon ; que l’art est un agent universel dont il faut féconder et diriger la puissance ; que son germe est partout,maisqu’ilappartientàquelquesinitiateurs de le faire éclore et de le développer dans la foule. De là sa belle pensée de grandes réunions musicalespour substituer les plus nobles plaisirs aux voluptés grossières ; de là, ses persévérants efforts pour transformer Paris d’abord, puis la France toute entière en immense orphéon, conception pleine de poésie et de vertu qui ne peut désormais s’éteindre et fera le tout du monde. »

Comme aux écoles de l’Oratoire, la méthode Wilhem enseignait d’abord aux groupes les plus avancés qui, par la suite, enseignaient à d’autres. Ainsi, rapidement les enfants de 8 à 9 ans savaient lire et chanter la musique. Les rapports des contemporains attestent tous l’efficacité de la méthode.

« Nous avons vu cependant des enfants du peuple, qui étaient dans l’ignorance la plus complète des principes de l’art musical, écrire sous dictée des phrases simples, les chanter en chœur et en parties », dit Francoeur dans un rapport sur les progrès de l’Ecole rédigé peu de temps après sa création.

Berton, membre de l’Institut, écrit à Wilhem dans les termes les plus élogieux :

Justesse d’intonation, précision de la mesure, sentiments de rythme, vos intéressants disciples possèdent toutes les qualités requises pour constituer un tour de vrais et bons musiciens (...) Il est donc manifeste que ce n’était pas sans fondement que les anciens Grecs avaient soin sur toutes choses, d’être instruits sur la musique. Ils croyaient en effet que l’on pouvait par là former le cœur des jeunes gens en y introduisant une sorte d’harmonie pour les porter à tout ce qui est honnête.

Quelle était cette méthode Wilhem qui permettait de progresser si rapidement ?

Passionné des hypothèses originales formulées par Villoteau sur le lien entre langue et musique, il compare l’étude de la musique à l’étude de la langue : le premier degré consiste à aboutir à une lecture courante et à une récitation intelligente des notes. Le deuxième peut être comparé à la connaissance des rapports grammaticaux et des règles syntaxiques du langage, sauf qu’il s’agit d’une grammaire qui traite de la construction mélodique et harmonique de la phrase musicale, et qui fait connaître les règles de la succession des accords.

Le troisième consiste dans l’application des règles de la grammaire aux formes variées du discours. En musique, selon Wilhem, on doit traduire ceci dans les applications de la science harmonique aux études du contrepoint et aux formes classiques de la fugue, du canon ; c’est-à-dire de la poétique musicale. Soulignons que Wilhem, comme Cherubini, et contrairement à l’école française « harmonique » depuis Rameau, soulignait la suprématie du contrepoint vis-à-vis l’harmonie : « quelle intime liaison de toutes ces idées fécondes qui se déroulent, se croisent, s’enlacent, et se précipitent enfin vers un immense foyer sonore, d’où s’enlacent en gerbes éclatantes, les mille feux d’une admirable harmonie », dit-il en développant le concept du contrepoint !

Partant de là, il divise les élèves en deux cours, élémentaire et supérieur, de huit classes chacun, selon l’intervalle musical qui est étudié : tierce, quarte, quinte, etc.

Chaque intervalle est travaillé très progressivement à l’aide de divers outils dont un des principaux est la main de l’élève dans laquelle il place les différentes notes comme sur une portée et à laquelle il fait appel, un peu comme un enfant qui apprend à compter.

Mentionnons que les huit groupes d’élèves partagent la même salle de travail, pais par un système ingénieux, travaillent de façon à ce qu’il n’y ait, à la fois, qu’un groupe qui entonne des notes ou des chansons.

La méthode Wilhem s’est rapidement répandue à Paris et a été aussi exportée à d’autres pays, notamment en Angleterre, où John Hullah fut chargé par le gouvernement britannique de l’adapter à l’Anglais. A Paris, entre 1826 et 1833, Wilhem organisa l’enseignement dans dix écoles gratuites. En 1833, il publia l’Orphéon, un recueil de chants pour ses meilleurs élèves dont « les exercices fournissent le spécimen d’un noble chant populaire sans luxe et sans trivialité. Que ce premier essai, dit-il, pur produit de la méthode, devienne le germe fécond de mille et mille concerts à cent voix ! »

Le 6 mars 1835, Wilhem est nomme Directeur Inspecteur Général du chant, et le conseil municipal de Paris décide d’étendre l’expérience à toutes les écoles primaires de la capitale. Le 28 juin 1836, un arrêté rend le chant obligatoire pour le brevet élémentaire des instituts, et pour les brevets supérieurs à partir de 1838.

En 1837, il crée la Société de l’Orphéon, qui rassemble les grands chœurs comptant parfois des centaines de voix ! On estime que 2.500 à 3.000 enfants et 1.500 adultes chantaient à l’Orphéon à cette époque alors que quelques dix à douze mille apprenaient la méthode à Paris !

Le rêve de Wilhem de voir toute la France chanter en chœur faillit se réaliser en 1847, lorsqu’un projet de loi fut déposé en vue de rendre obligatoire l’enseignement musical dans toutes les écoles élémentaires du pays.

Ce projet ne fut, malheureusement, jamais adopté.

La musique pour amener au Bon par le Beau, la musique pour introduire l’harmonie parmi toutes les couches sociales du peuple, toutes les races et tous les ages, voilà l’idéal réalisable, comme ils l’ont prouvé. On trouve un compte rendu émouvant sur ces Orphéons dans les Lettres Parisiennes de Mme E. de Girardin :

Depuis deux ans on nous parle de la méthode Wilhem et des concerts populaires de la Sorbonne (...) Aujourd’hui, le succès est éclatant, un chœur de 400 ouvriers de tous les ages depuis dix ans jusqu’à cinquante ans ! Comprenez-vous cet effet de voix ?

Ce mélange de voix enfantines, de voix adolescentes, de voix brillantes et jeunes, des voix puissantes et graves qui, par le plus merveilleux ensemble, ne forment qu’une seule voix ! (...) Nous avons entendu en Allemagne, ces fameux chœurs si vantés et nous déclarons que l’impression vive et profonde que laissent ces mélodieuses sommités a été pour nous complètement dépassé par la puissante émotion que nous a causé (...) le chant des ouvriers (...) en vérité c’est une belle chose que la résolution de ce problème : la moralisation du peuple par les arts. Grâce à la méthode Wilhem, avant deux ans, les chefs d’œuvres de Mozart et de Rossini seront popularisés.

Voici donc un exemple réussi de l’utilisation de la musique pour réaliser ce grand idéal d’éducation du caractère. Notre génération sera-t-elle prête à créer l’Etat de Raison ?

Il y a toutes les raisons d’être optimiste lorsqu’on voit les combattants du général Aoun au Liban, qui, envers et contre toutes les puissances du monde, défendent leur patrie. Il y a des raisons d’être optimistes lorsqu’on voit les Allemands de l’est réciter le serment de Rütli pour réclamer aux cieux les droits inaliénables que la dictature d’Erich Honecker leur niait sur terre, et les roumains agir pour jouir de leurs droits comme le prescrit le serment de Rütli. Il y a toutes les raisons d’être optimiste au vu de cet idéalisme qu’on décèle chez les jeunes générations françaises. Ceci n’est cependant pas un débat académique où l’on peut faire des prédictions comme des voyeurs qui analysent le monde par le trou de la serrure. Il faut agir. C’est à nous d’agir pour que cet Etat de Raison soit créé. C’est à nous tout d’abord de soutenir ces peuples qui luttent. C’est aussi à nous d’organiser la contagion dans nos peuples d’Europe occidentale qui sommeillent encore.