[sommaire]

Depuis plus de vingt ans, le financier John Train est le coordinateur d’opérations de renseignement « privées » vouées à réduire au silence Lyndon LaRouche. A travers cet article, nos lecteurs apprendront à connaître le réseau dans lequel il opère aux Etats-Unis et en Europe.

Le 23 avril 1983, une invraisemblable collection d’agents du gouvernement américain, de journalistes et de bailleurs de fonds ultra-conservateurs se retrouvaient à Manhattan, au domicile du banquier John Train, un « homme de l’ombre » anglophile qui se prétend « intellectuel ». L’ordre du jour de cette réunion et des deux suivantes tenues au même endroit en automne 1983 et au printemps 1984, était le lancement d’une campagne de diffamation contre Lyndon LaRouche, parallèlement à l’enquête frauduleuse menée contre lui par le gouvernement américain depuis janvier 1983, sous couvert de « sécurité nationale ». Cet effort devait aboutir, en 1986, à un impressionnant raid policier paramilitaire dans les bureaux de sociétés d’édition liées à LaRouche, ainsi qu’à son domicile de Leesburg, en Virginie. Cette intervention était orchestrée de façon à provoquer une fusillade dans laquelle LaRouche devait être assassiné. Suite à ce raid, différentes poursuites judiciaires furent entamées au niveau fédéral et d’Etat, toutes plus fallacieuses les unes que les autres, aboutissant à la condamnation de LaRouche et de certains de ses collaborateurs, ainsi qu’à la mise en faillite illégale de différentes publications et entreprises proches de son mouvement, y compris une fondation scientifique sans le moindre but lucratif.

La campagne pour éliminer LaRouche était déjà menée depuis plusieurs mois par des individus comme Henry Kissinger, James Jesus Angleton, Jay Lovestone, Sydney Hook et Leo Cherne, mais un évènement décisif, intervenu exactement un mois avant le premier « salon » tenu chez John Train, devait rendre d’autant plus pressant l’aboutissement de cet effort et faire accélérer les choses.

L’Initiative de défense stratégique

Le 23 mars 1983, le président américain Ronald Reagan annonçait en effet, dans une intervention télévisée diffusée dans tout le pays, son projet d’Initiative de défense stratégique (IDS), qui allait être caricaturalement baptisée « guerre des étoiles » par une surprenante alliance médiatique anglo-américaine et soviétique, puis sabotée de l’intérieur par des cercles de droite autour de l’Heritage Foundation, du général Danny Graham et de James Jesus Angleton.

De quoi s’agissait-il ? Avec ce projet, le président Reagan proposait aux dirigeants soviétiques de collaborer à la mise au point d’un bouclier défensif global contre les armes nucléaires. Il n’en fallait pas plus pour que l’appareil associé à Kissinger et à Angleton comprenne que l’impensable venait de se produire : une idée conçue par LaRouche au milieu des années 1970, dont il avait fait la pierre angulaire de sa course à l’investiture présidentielle démocrate en 1980, avait été entièrement reprise à son compte par le Président des Etats-Unis. Soudainement, dans les derniers instants du discours télévisé du président Reagan, fut ébranlé tout l’édifice de la doctrine de Destruction mutuelle assurée (en anglais MAD, qui veut dire « fou »), constituant la clé de voûte du règne de la terreur appelé « guerre froide ».

A en croire un témoin oculaire, jusqu’au moment où le président Reagan prononça ces mots, même son chef de cabinet James Baker III ignorait que le chef de l’Etat allait réellement proposer ce projet de défense anti-missiles balistiques que la Maison Blanche étudiait depuis plus d’un an - et ce, en dépit de l’opposition véhémente de la plupart des conseillers présidentiels, dont Baker lui-même, le vice-président Georges H.W. Bush et le secrétaire d’Etat Georges Shultz. Baker était convaincu d’avoir supprimé du discours les paragraphes portant sur la défense anti-missiles balistiques avant qu’on ne le présente à Ronald Reagan pour approbation finale, mais il ignorait que le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, William Clark, avait entre-temps rejoint le Président et qu’ils avaient tous deux réintégré les paragraphes en question - à l’insu de James Baker. On court-circuita ainsi la garde prétorienne et l’histoire fut faite.

Les dessous de cette histoire sont encore plus révélateurs. Sous l’égide tout d’abord de la CIA puis du Conseil national de sécurité (NSC), Lyndon LaRouche menait officieusement des négociations secrètes avec des responsables soviétiques afin d’explorer les possibilités d’une collaboration bilatérale pour mettre au point des systèmes de défense basés sur de « nouveaux principes physiques » - des armes à rayons - capables de détruire des missiles balistiques à ogive nucléaire, une fois lancés. Certes, les systèmes de détection et de lasers de pointe qu’il faudrait déployer pour détruire les missiles en plein vol représentaient un grand défi scientifique pour les Etats-Unis, l’Union soviétique et les autres pays développés, mais la perspective d’en finir avec l’ère de la « terreur thermonucléaire » était si prometteuse, et la science et ses applications technologiques si clairement à portée, que le projet de Lyndon LaRouche eut un impact immédiat sur un président Reagan qui déplorait depuis des décennies le règne de la doctrine de destruction massive, qui tenait en otage le genre humain.

De 1981 jusqu’au printemps 1983, LaRouche se rendait souvent de New York à Washington pour y rencontrer un diplomate soviétique de haut rang, Evgueni Cherchnev, en poste à l’ambassade. Après chacune de leurs discussions, LaRouche en rendait compte à Richard Morris, l’adjoint extraordinaire de William Clark au NSC.

Lors de sa déposition au procès expéditif de LaRouche à Alexandrie en novembre 1988, Morris évoqua sept projets de sécurité nationale encore classés secrets, pour lesquels la Maison Blanche de Reagan avait requis la collaboration de LaRouche. En tête de la liste figuraient les entretiens officieux avec des responsables soviétiques devant mener à l’annonce de l’IDS, le 23 mars 1983.

Cette intervention changea le cours de l’histoire. Même si le président Youri Andropov devait rejeter la proposition de collaboration faite par Ronald Reagan, donnant ainsi le départ de « la course aux armes à rayon », la dynamique déclenchée par la collaboration Reagan-LaRouche sur l’IDS allait entraîner, à la fin de la décennie, la dissolution de l’Union soviétique et du Pacte de Varsovie. Alors qu’Andropov rejetait l’offre de Reagan, LaRouche lança une mise en garde claire : si Moscou persistait sur la même voie et si les Etats-Unis développaient effectivement des armes à rayons basés sur de nouveaux principes physiques, alors le système soviétique s’effondrerait sous le poids de son effort pour se doter à lui seul d’une défense anti-missiles balistiques, combiné aux failles culturelles et économiques inhérentes au système communiste soviétique. Avec la chute du mur de Berlin en 1989, cette prévision de LaRouche s’avérera juste à son tour.

Train à la rescousse

Dès mars 1983, la réaction de Kissinger, d’Angleton et de leurs maîtres de l’establishment anglo-américain fut instantanée : il fallait éliminer LaRouche par tous les moyens nécessaires et possibles. Pour ouvrir la chasse - au sens propre comme au figuré - les médias lancèrent une charge massive en vue de préparer la population aux attaques brutales qui devaient suivre contre LaRouche et ses associés. En outre, la campagne de diffamation lancée à partir du « salon de Train » allait inciter le ministère de la Justice (DOJ) à mettre en examen LaRouche et un grand nombre de ses collaborateurs pour des chefs d’accusation complètement fallacieux. Cependant, comme le montra le raid du 6 octobre 1986 sur Leesburg, mené par 400 agents du FBI, de la police nationale et locale, certains ennemis de LaRouche avaient en tête l’idée d’assassinat, et non ce long processus judiciaire.

L’homme à qui la droite de Wall Street et de la City fit appel pour téléguider l’assaut contre LaRouche était donc John Train. Au moment de convoquer la première des trois réunions de la « cellule anti-LaRouche », un mois jour pour jour après le fameux discours de Reagan, Train avait derrière lui plus de trente ans d’expérience dans la propagande noire et la guerre culturelle, pour le compte de l’establishment néo-conservateur anglo-américain.

Au début des années 1950, Train avait fondé et dirigé la Paris Review, un des fleurons des revues littéraires du Congrès pour la Liberté Culturelle, une organisation parrainé par le renseignement britannique et la CIA. Cette revue était un des éléments d’une attaque en règle contre la culture classique européenne, favorisant la littérature existentialiste la plus perverse, l’art post-moderne dégénéré et des expressions musicales et chorégraphiques sorties tout droit du « Kulturkampf » de Weimar. Il constituait le pan culturel de la « re-nazification » de l’Europe et des Etats-Unis après-guerre, au cours de laquelle bon nombre d’anciens banquiers et politiciens nazis et fascistes furent de fait réhabilités par les Anglo-Américains et recyclés en « anti-communistes » acharnés.

Petite mise au point

Bien que la plupart des manigances de Train au cours des cinquante dernières années aient bénéficié de l’étroite complicité des responsables de la CIA et du renseignement britannique, notamment James Jesus Angleton qui fut longtemps directeur du contre-espionnage de la CIA, ce serait une grave erreur de le qualifier d’« homme de la CIA ». Pour le journaliste Sol Sanders, de Business Week, qui fréquentait à l’époque le « salon anti-LaRouche », John Train est le « dernier des old boys de la CIA à Wall Street », mais il correspond mieux au profil du « tory américain », terme utilisé par le président Franklin Roosevelt pour décrire la faction traître de Wall Street qui reste fidèle à l’oligarchie financière anglo-américaine et déteste la Révolution américaine ainsi que la Constitution des Etats-Unis. Pour elle, le gouvernement doit se contenter d’être un instrument utile au service du pouvoir des « Familles ».

Citons au passage une anecdote révélatrice remontant à l’époque où Train était étudiant à l’université de Harvard : au cours d’une commémoration du voyage à cheval du patriote Paul Revere, notre étudiant anglophile fit irruption sur scène, vêtu de l’uniforme britannique rouge et vociférant des insultes à l’encontre des révolutionnaires américains, sous les acclamations d’une bande de camarades.

Les liens étroits de Train avec la CIA et d’autres services de renseignement (SR) remontent à la purge radicale opérée, au lendemain de la mort de Franklin Roosevelt, au sein de l’Office of Strategic Services, l’ancêtre de la CIA. A cette occasion, la plupart des patriotes américains, hostiles à l’oligarchie, furent exclus de toute position importante dans la communauté du renseignement américain.

Nous en sommes redevables à Allen Dulles, à James Jesus Angleton et à une foule de mandarins anglophiles moins connus dans les SR, entièrement dévoués au pouvoir oligarchique. Pour les deux premiers, leurs liens avec le fascisme européen d’avant la Deuxième Guerre mondiale, et davantage encore avec la plus insidieuse et plus puissante Internationale synarchiste, en font des atouts majeurs de l’oligarchie anglo-américaine au sein des institutions dirigeantes des Etats-Unis. Comme LaRouche l’a fait remarquer, on a affaire à un gouvernement secret de banquiers qui a infiltré et renversé le gouvernement légitime.

La généalogie de Train comme « tory américain » remonte au XIXème siècle, à l’époque où l’entreprise familiale, Enoch Train and Co., proliférait dans le commerce d’opium, en Nouvelle Angleterre, et aussi aux premières années du cartel banquier J.P. Morgan à Wall Street et Londres. Le grand-père maternel de Train était un partenaire fondateur de Morgan et ami personnel de J.P. Morgan, en charge du boursicotage sur les chemins de fer de la Drexel Morgan. Un grand-oncle, Charles Francis Train, escroc de haut vol et fondateur du Crédit Mobilier, se retrouva sur les barricades de la Commune de Paris en 1871, après avoir pillé le projet de chemin de fer transcontinental dans les années 1860.

En 1961, John Train épousera Maria Teresa Cini di Pianzana, de Florence. Selon un proche de la famille, celle-ci défendait sans vergogne le prince Valerio Borghese, le « prince noir » qui mènera de nombreuses tentatives de putsch fasciste contre le gouvernement italien à la fin des années 60 et au début des années 70. Officier de Marine pendant la Deuxième Guerre mondiale, Borghese était un inconditionnel de Mussolini et devait rejoindre, vers la fin de cette guerre, la République de Salò pour combattre aux côtés du général nazi Karl Wolff contre les alliés et les partisans.

Signalons que ce dernier conclura avec Allen Dulles, qui dirigeait le bureau de l’OSS à Berne (Suisse), un accord de « paix séparée » qui permit à de nombreux nazis de haut rang d’échapper aux poursuites après la guerre. Beaucoup d’entre eux rejoignirent l’Amérique du Sud, via la « route des rats », où ils furent actifs dans des coups d’État fascistes, des escadrons de la mort et des dictatures jusqu’aux années 70.

Pour revenir au prince Borghese, il fut arrêté par des partisans italiens après la libération de l’Italie, mais échappa à l’exécution grâce à l’agent Angleton, qui lui procura un uniforme de l’U.S. Army et l’envoya à Rome, où il fut interrogé par des officiers alliés, emprisonné, puis relâché en 1949 pour reprendre ses intrigues pro-fascistes.

La connexion Northcote-Parkinson

A son retour de Paris, John Train entrera comme associé chez Train Cabot, une société de placements de Wall Street. Peu après, il créera sa propre société d’investissement, Smith Train Counsel, spécialisée dans la gestion des grandes fortunes - dirigeant notamment les fonds vers une pléthore de projets d’extrême-droite.

A la même époque, Train devient aussi un collaborateur dévoué de l’économiste britannique Cyril Northcote Parkinson, un ardent défenseur du démantèlement des États-nations et de la restauration des monarchies. C’est ainsi qu’il travaillait sur le projet « Eurotopia » avec Alfred Heineken, le magnat de la bière hollandaise, projet qui prévoyait l’éclatement des nations européennes en 75 mini-États, dont chacun serait dirigé par une monarchie reconstituée. Dans une brochure publiée en 1992, Heineken écrivait :

Le professeur Parkinson a des doutes quant à l’édification d’une Europe unie rassemblant les nations actuelles, puisque la taille, la population et le poids économique de ces nations seraient totalement différents. Il prônait donc le partage de ces nations dans des Etats bien plus petits, de taille et d’importance égales, qui pourraient former une unité fédérale mieux équilibrée.

Trois ans après la publication de la brochure d’Heineken sur Eurotopia, la Ligue du Nord, parti séparatiste italien, défendit un plan de fragmentation de l’Italie en de nombreux mini-Etats, plan tout à fait conforme à la carte élaborée par Parkinson et Heineken.

A en croire John Train, les plans de réforme de Northcote Parkinson pour les États-Unis étaient tout aussi radicaux. Il estimait que les fonctions du Président américain étaient « impossibles » à remplir, exigeant une quantité de travail équivalente aux fonctions combinées de la Reine d’Angleterre et de son Premier ministre. Par ailleurs, Northcote Parkinson pensait que les votes au Congrès devaient rester secrets, afin de donner aux députés une plus grande indépendance vis-à-vis de leur électeurs. Et, bien évidemment, à l’instar du projet féodal pour l’Europe, les États-Unis devaient être décentralisés en mini-États.

La plus belle gaffe publique de Northcote Parkinson fut sa visite en 1969 à la prison de Spandau, près de Berlin, où il dîna avec l’un des derniers criminels de guerre encore en vie, Albert Speer, ministre de la Production d’armes d’Hitler. « Speer prétendit qu’il avait découvert avant moi les principes que je défends », nota l’historien britannique dans son récit de leur rencontre. Sans doute avait-il raison...

En 1987, John Train, qui était alors pleinement impliqué dans l’opération anti-LaRouche, créa le Fonds Northcote Parkinson, une fondation exonérée d’impôts opérant depuis les bureaux de Smith Train Counsel. La première trésorière du fonds, qui le resta pendant dix ans, était la « grande dame » néo-conservatrice Midge Decter, épouse du néo-conservateur de la première heure Norman Podhoretz et belle-mère d’Elliott Abrams, condamné dans l’affaire Iran-Contra, puis réhabilité par le gouvernement Bush actuel pour occuper le poste de directeur chargé du Moyen-Orient au Conseil national de sécurité. Pendant qu’elle était trésorière du Fonds Northcote Parkinson, Midge Decter était également directrice exécutive du Commitee for a Free World, membre du Commitee on the Present Danger, administratrice de la Heritage Foundation et collaboratrice de la Hoover Institution. Autre figure de proue des néo-conservateurs, Jeane Kirkpatrick fut un certain temps conseillère au Fonds.

L’argent pour lancer le Fonds Northcote Parkinson (NPF) fut fourni par la Bradley Foundation, une des principales sources de liquidités pour tout le mouvement néo-conservateur qui a, à titre d’exemple, financé l’effort pour remettre à l’honneur la doctrine du juriste nazi Carl Schmitt dans les facultés de droit américaines. En fait, le NPF sert quant à lui à alimenter toute une gamme d’opérations sales - dont celles contre LaRouche.

Hormis les largesses des Fondations Bradley, Olin et Ford, le fonds Northcote Parkinson a également bénéficié de donations annuelles provenant de ISI Entreprises, une société de consultants sise à Chevy Chase, dans le Maryland. Or les seuls propriétaires de ISI sont Michaël et Barbara Ledeen, et le seul autre directeur en est Stephen Bryen, ancien directeur de l’Institut juif pour les Affaires de sécurité nationale (JINSA), qui fut accusé vers la fin des années 70 d’être un espion israélien, ce qui ne l’a pas empêché de devenir l’adjoint de Richard Perle au Pentagone sous la présidence Reagan. Michael Ledeen, autre protagoniste important de l’affaire Iran-Contra, se vante de défendre le « fascisme universel ».

Le NPF finance également différents efforts de déstabilisation à l’échelle internationale, presque toujours en coordination avec le International Rescue Committee (IRC) et la Freedom House - deux projetslancés etdirigéspendant longtemps par Leo Cherne, un ancien membre de l’Internationale communiste desannées20et 30 aux côtés deAngletonetde Jay Lovestone.John Train lui-même, tout comme le synarchiste Felix Rohatyn de la Banque Lazard, est membre de longue date du bureau consultatif de l’International Rescue Committee.

L’écrivain russe Alexandre Soljenitsine est membre du jury du NPF qui choisit tous les ans le lauréat du Prix de courage civil, doté de 50 000 dollars. Le même fonds se dit l’initiateur de la fondation Bulgarie libre et démocratique, dirigée par Dimitri Panitza, lui aussi membre du jury.

Parmi d’autres directeurs et membres du jury du NPF, on trouve des représentants de l’establishment britannique impérial. Mentionnons John Chipman, directeur de l’Institut international des Études stratégiques de Londres, et Edward J. Streator, membre du Conseil du fonds et ancien diplomate à l’ambassade américaine à Londres. Ce dernier est aussi le président de la Nouvelle Initiative Atlantique (NIA), un projet hébergé à l’American Entreprise Institute qui coordonne des opérations transatlantiques ultra-conservatrices et jouit du soutien de Margaret Thatcher, Kissinger et Shultz, ainsiquedeMidgeDecteret Jeane Kirkpatrick.

Par ailleurs, John Train est l’un des six directeurs du Paul Klebnikov Fund, créé après l’assassinat à Moscou, en juillet 2004, de son gendre Paul Klebnikov, rédacteur du magazine Forbes à Moscou. Au conseil d’administration du Fonds Paul Klebnikov, qui dit promouvoir des médias« indépendants » en Russie et dans l’ancienne Union soviétique, on trouve Boris Jordan, l’un des oligarques les plus enviés dans la Russie post-soviétique de Boris Eltsine. A travers son Renaissance Capital Group, ce Russe d’origine américaine a racheté des millions de titres de sociétés russes privatisées, qui furent distribués à tous les citoyens russes, lui permettant d’acquérircertainesentreprises lucratives pour une fraction de leur valeur. Aujourd’hui, Jordan dirige le Sputnik Group de Moscou.

Selon certains initiés, Boris Jordan et le gendre de Train faisaient tous deux partie du cercle des « Russes blancs » exilés à New York, qui étaient des relations de longue date de la famille Train. Les « Russes blancs » de New York se sont également avérés utiles pour James Angleton, durant sa longue carrière de chef du contre-espionnage de la CIA.

Outre ses activités dans l’ancien bloc soviétique au moment des salons anti-LaRouche, John Train était le bailleur de fonds de l’Afghan Relief Committee, un projet de l’IRC et autre ramification du vaste appareil de renseignement privatisé qui menait les guerres clandestinesdu temps de Reagan. Ce comité, sis dans le bureau de Smith Train à Manhattan, soutenait le grand seigneur de la drogue afghan, Gulbuddin Hekmatyar, qui allait devenir un allié des Talibans et reste encore aujourd’hui l’un des plus impitoyables barons de l’héroïne en Afghanistan.

Le « salon anti-LaRouche » revisité

Dans le cadre de l’enquête menée depuis vingt ans par l’EIR, il a été possible de reconstituer, à partir de récits de témoins oculaires et d’archives de tribunaux, une bonne partie de ce qui s’est dit aux trois réunions de Train consacrées au mouvement de Lyndon LaRouche. Selon une interview accordée par Midge Decter en 1986, ces trois réunions faisaient partie d’un programme plus vaste dirigé par Train durant des décennies. Etant donné les liens unissant John Train au paranoïaque Angleton, il n’est pas surprenant que presque toutes les cibles de ses salons aient été qualifiées d’« agents du KGB » ou encore de « subversifs d’origine communiste ». Ce fut aussi le cas de LaRouche.

John Rees, qui participa aux trois réunions du salon anti-LaRouche, gravitait depuis longtemps dans l’orbite de l’appareil Angleton-Train. Dans une interview, il a décrit l’opération contre LaRouche comme étant la continuation d’un projet antérieur visant l’Institute for Policy Studies, un think-tank de gauche basé à Washington, qualifié d’« écran » soviétique. En effet, accessoirement, le salon de Train inspira un livre de S. Steven Powell paru en 1987, Covert Cadre (en français, Cadres clandestins : à l’intérieur de l’IPS), dont, selon son auteur, l’une des sources essentielles était John Train, et notamment l’un de ses documents non publiés sur l’IPS.

John Rees incarnait aussi la zone grise entre opérations officielles illégales et activités du renseignement privé. Il dirigeait l’Institut Maldon qui, d’après le fisc américain (IRS) et des brochures de l’Institut lui-même, était financé par Richard Mellon Scaife et l’Anti-Defamation League du B’nai B’rith. De plus, Rees était, selon des documents juridiques, un informateur du FBI à Washington (n° WF-5728-S).

Qui côtoyait-il dans le salon de Train ? Des journalistes de « l’establishment », comme Sol Sanders, correspondant du Business Week et co-fondateur, avec Midge Decter, du Committee for the Free World, le réalisateur de NBC-TV Pat Lynch, Ellen Hume du Wall Street Journal, Eugene Methvin, rédacteur du Reader’s Digest, et Peter Spiro du New Republic.

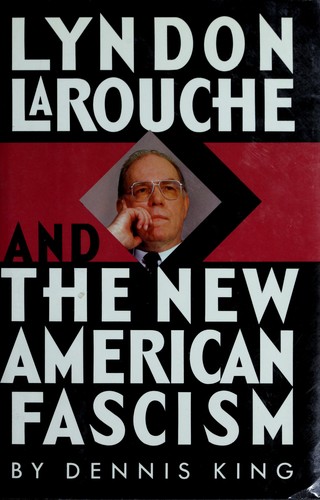

On pouvait également y croiser Chip Berlet, ancien rédacteur-en-chef du magazine High Times, qui s’en était déjà pris à LaRouche dans un article intitulé « Il veut vous priver de drogues ! », Dennis King, plumitif du peu recommandable Roy M. Cohn, avocat de la pègre new-yorkaise et ancien conseiller du tristement célèbre sénateur Joe McCarthy, et Russell Bellant, rédacteur de Counterspy, publication anti-CIA se prétendant à gauche. Depuis un an, ces trois-là avaient fait équipe pour forcer le Département de la Justice à ouvrir une enquête au criminel sur LaRouche. Au salon de Train, selon les récits de plusieurs témoins, King aurait été chargé d’écrire un livre sur LaRouche, avec promesse de financement. En fin de compte, son travail fut effectivement publié, avec des remerciements à John Train et le financement de la League for Industrial Democracy et de la Fondation Smith Richardson.

Selon plusieurs participants aux réunions de Train, quelques « messieurs proches du gouvernement » étaient présents. L’un d’eux était Roy Godson, à l’époque consultant auprès du conseil présidentiel sur les renseignements extérieurs (PFIAB), du Conseil national de Sécurité et de l’Agence de l’Information du département d’Etat (US Information Agency). Godson se disait « expert » en « mesures actives des Soviétiques », et il tenta de manière répétée - de concert avec l’ancien officier de la CIA Donald Jamieson et Herbert Romerstein, de l’USIA - de faire passer l’Executive Intelligence Review pour un projet soviétique.

Mais la liste de ces « salonards » ne s’arrête pas là. On trouvait également Mira Lansky Boland et Leonard Sussman de l’ADL, ainsi que l’écrivain d’extrême-droite Rael Jean Isaacs et l’héritier de la famille Mellon, Richard Mellon Scaife, qui finance l’ultra-droite américaine.

Les fondations relevant de Richard Mellon Scaife ont régulièrement financé les projets de Train, de même que la campagne vicieuse contre le président Bill Clinton qui allait mener à une procédure de destitution à la Chambre des Représentants. Hillary Clinton avait parfaitement raison d’évoquer une « vaste conspiration de la droite » contre son mari, et Mellon Scaife en était le principal bailleur de fonds.

Virginia Armat, fidèle éditrice de John Train et ancienne rédactrice du Reader’s Digest, a préparé un organigramme présentant (sur ordre) l’organisation de LaRouche comme une opération soviétique, qui défend « la mise en place d’une dictature américaine, une purge des Juifs et de toutes les influences britanniques, ainsi que la militarisation de la société ».

Entre la date du premier salon et la fin des années 80, chacun des journalistes participants avait publié au moins une énorme calomnie contre LaRouche, dans un important média écrit ou parlé. Le Wall Street Journal a même ouvert ses colonnes à Dennis King, le plumitif de Roy Cohn, pour qu’il dévoile des fuites provenant de l’enquête au grand jury ouverte contre LaRouche et certains de ses collègues en 1984.

La ligne présentant LaRouche comme un agent soviétique revêtait à la fois une dimension idéologique et pratique. Au début de son mandat présidentiel, Ronald Reagan avait signé les Ordres exécutifs 12333 et 12334, qui revenaient à autoriser les agences de police et de renseignement à confier à des citoyens ou à des organisations privées le soin de mener des actions contre ceux qu’ils considéraient comme des « ennemis de l’Etat ». En vertu de ces deux ordres, d’innombrables opérations sales furent menées, dont toute l’affaire Iran-Contra, qui faillit faire tomber le gouvernement Reagan, ainsi que l’opération visant LaRouche et son mouvement politique.

C’est ainsi que le 6 octobre 1986, alors qu’un bataillon de policiers, appuyés par des unités militaires équipées de véhicules blindés et d’un avion, entourait la ferme où vivaient Lyndon et Helga LaRouche, le plan d’assassinat ne fut déjoué que grâce au télégramme adressé en urgence par LaRouche au président Reagan. Au lieu d’éliminer physiquement le dirigeant de l’opposition, on opta donc pour des procès en justice montés de toute pièce.

Le président Reagan, qui avait collaboré avec LaRouche sur l’IDS et d’autres programmes relatifs à la sécurité nationale, n’était de toute évidence pas au courant de l’opération. Preuve de plus que ce projet avait été lancé et conduit à l’insu du gouvernement, et avec l’aide de certains éléments dans les agences fédérales qui voulaient bien collaborer avec Train, Angleton, Kissinger, Cherne, Lovestone, etc.

En 1999, un certain Ted Morgan publia une biographie de Jay Lovestone, l’agent du Komintern qui allait changer de bord pour rejoindre la CIA. Ce livre révèle qu’au cours des années 1980, Lovestone rejoignit Angleton et Kissinger dans leur conspiration personnelle contre LaRouche. Peu après la publication de cette biographie, Morgan avoua à un enquêteur que sa source n’était autre que John Train !

Ça ne sort pas de la famille

Subsidiairement, la campagne de calomnies du salon voulait que le « communiste » LaRouche ait fait de son organisation une secte, endoctrinant les nouvelles recrues grâce à des méthodes de manipulation psychologique soviétiques.

Pour répandre la fable de la « secte LaRouche », Train se tourna vers un autre composant de l’appareil de renseignements public/privé : l’American Family Foundation (AFF), qui s’appelle aujourd’hui l’International Cultic Studies Association (ICSA).

L’AFF est née à la fin des années 70 de la réorganisation d’un réseau financé par la CIA et le Pentagone, regroupant des psychiatres, sociologues et autres experts en profilage ayant tous travaillé dans des programmes de recherche secrets sur les manipulations mentales et la consommation de stupéfiants psychotropes. Lorsque William Colby était directeur de la CIA (1973-76), il procéda au nettoyage des opérations les plus criminelles, mettant un terme aux « programmes noirs » de contrôle psychique, comme MK-Ultra et Artichaut. En réalité, ces opérations furent transférées au secteur privé, sous la direction d’agences comme l’American Family Foundation et le Cult Awarness Network.

Le suicide collectif perpétré à Jonestown en 1978, où un millier de membres du Temple du Peuple du révérend Jimmy Jones se donnèrent la mort, braqua les projecteurs sur le danger des sectes. Bientôt, des vétérans de MK-Ultra, comme le Dr Louis Jolyon West et Margaret Singer, se feront passer pour des « experts » en sectes dangereuses, offrant leurs services de « déprogrammeurs ».

L’AFF bénéficiera de subventions de tout un réseau de petites fondations exemptes d’impôts, proches de John Train. Les Fondations Achelis et Boldman (toutes deux de la famille Bodman), sont dirigées par John N. Irwin III et Walter J.P. Curley, ancien ambassadeur américain en France. Le premier est le fils de John Irwin II, un adjoint de Henry Kissinger au département d’Etat et parent du fondateur d’IBM, Thomas « Pop » Watson, l’architecte de la proposition élaborée pendant la présidence de Truman, visant à faire de la CIA une agence de renseignement privée, dirigée par Wall Street et des multinationales américaines.

Achelis et Bodman financent aussi le Northcote-Parkinson Fund de Train et le SPES Trust de Londres, qui finance à son tour la branche argentine de l’AFF, Servicio Para el Esclarecimiento en Sectas.

On retrouve Train, John Irwin II et Walter Curley également dans la French American Foundation, une organisation élitiste de diplomates et financiers français et américains qui permit à Train de maintenir sa « French connection » depuis l’époque de la Paris Review, l’organe du Congrès pour la Liberté de la Culture. Edward Hallam Tuck, un ancien administrateur du Northcote-Parkinson Fund, fut président de la French American Foundation de 1988 à 1995.

Quant au directeur du Northcote Parkinson Fund, Edward Streator, il siège au conseil de la Ditchley Foundation, aux côtés de la baronne Liz Symons, ancienne ministre des Investissements internationaux de Tony Blair, amie de Lynne Cheney et protagoniste des sales opérations contre LaRouche menées récemment par l’AFF.

La « mère » anglaise

Par-dessus tout, John Train fait partie d’une espèce singulière d’anglophiles fanatiques (« American Tory »), pour qui l’attachement à l’oligarchie financière de Londres et aux institutions de renseignement et de police du Commonwealth britannique est primordial. Une source connaissant bien les opérations de Train le traitait d’« accessoire » de l’IISS de Londres. En outre, son empire financier personnel est plus basé en Grande-Bretagne et sur le continent européen qu’aux États-Unis.

En 1984, le Train Smith Counsel, société de Wall Street appartenant pour 75 % à John Train, subit une restructuration financière dans le cadre de laquelle l’English Association Trust (EAT) de Londres en acquit une part majoritaire de 50 %. Filiale du groupe English Association PLC, l’EAT est spécialisé dans l’acquisition (souvent hostile) d’entreprises américaines par des sociétés britanniques. A l’époque, l’English Association Group appartenait à 100 % à la banque d’Etat suédoise PK Banken.

Suite à la restructuration de Train Smith Counsel, Train lui-même devint membre du conseil d’administration de l’EAT, dont deux des directeurs britanniques rejoignirent le conseil de la société new-yorkaise : Richard Cox-Johnson and Roderick Macleod.

En 1993, Train Smith Counsel, rebaptisé Train Babcock Advisors, subira une nouvelle métamorphose : une part majoritaire sera achetée par une autre institution financière dans les hautes sphères de la City de Londres : le Concord International Investment Group, un joint-venture à 50/50 de Mohamed Saleh Younes et de la banque Baring Brothers. Au moment du rachat, Younes était le PDG de la filiale new-yorkaise de la banque et directeur de Baring Brothers and Co. de Londres. Celle-ci sera acquise par la suite par ING, un conglomérat bancaire et d’assurance néerlandais.

Égyptien d’origine, Mohamed Saleh Younes obtint sa maîtrise de management MBA à la Harvard Business School en 1963 et travailla pour de nombreuses banques en Europe avant d’être propulsé à la tête de Kidder Peabody International, une société affiliée à J.P. Morgan, et de devenir fondateur du groupe Concord en 1986 avec Baring.