Dans le feu d’artifice d’annonces burlesques, parfois suivies de négociations plus sérieuses, il est difficile de s’y retrouver. Tandis que les médias concentrent l’attention sur la guerre commerciale lancée par Trump, ou encore sur sa politique migratoire, les garants de l’ordre impérial financier à Londres et Wall Street s’inquiètent de voir le nouveau président américain s’engager dans une politique remettant en cause leur bien-aimé « ordre mondial fondé sur des règles ».

En particulier, la nomination potentielle de Tulsi Gabbard et de Kash Patel à la direction du Renseignement national (DNI) et du FBI leur fait craindre une atteinte aux « Five Eyes », cette alliance de services secrets dominée par les Britanniques.

Avec neuf voix contre huit, Gabbard a obtenu hier le feu vert de la commission du Renseignement. Il ne manque plus que le vote du Sénat pour la confirmer dans ses fonctions.

Panique au Wall Street Journal

Le 31 janvier, le Wall Street Journal, porte-parole des milieux financiers anglo-américains, a publié un long article de son correspondant européen, le chef du service politique Bojan Pancevski, qui n’a fait aucun effort pour cacher les craintes de Wall Street et de la City de Londres à propos des nominations de Tulsi Gabbard et Kash Patel aux postes de directeurs du DNI et du FBI.

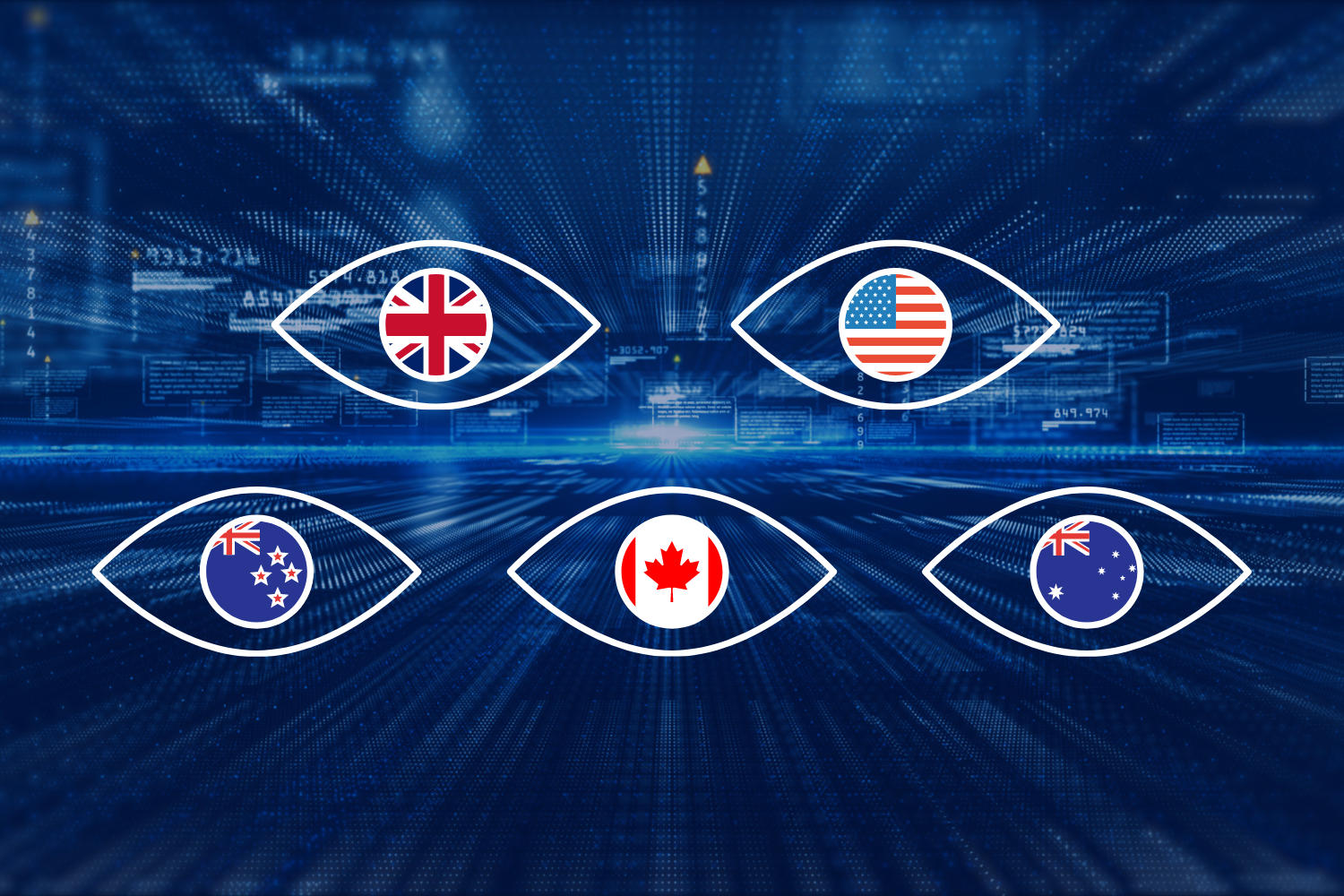

Craintes qui se cristallisent sur l’idée que le président Trump envisagerait peut-être de mettre fin à la « relation spéciale » entre Londres et Washington, en démantelant le pacte de partage de renseignements « Five Eyes » entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, privilège unique de « l’État profond » qui dirige la politique intérieure et étrangère américaine depuis des décennies.

Outre-Atlantique, nos amis de l’Executive Intelligence Review (EIR) et de l’Organisation LaRouche (TLO) ont souligné à plusieurs reprises que c’est l’une des questions centrales dans l’affaire Gabbard-Patel, comme on peut le lire dans leur dossier « Le bureau des menteurs », qui circule désormais largement au Capitole et dont vous pouvez trouver une traduction sur notre site.

« Trump va-t-il faire exploser l’alliance d’espionnage la plus efficace des États-Unis ? » titre le Wall Street Journal.

Pendant des décennies, le pacte Five Eyes a permis aux États-Unis, au Canada, à la Grande-Bretagne, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande de partager des renseignements, écrit Pancevski. Aujourd’hui, les experts et les maîtres-espions s’inquiètent de son avenir.

Trump s’est engagé à « freiner l’État profond en remaniant le vaste appareil de renseignement américain, poursuit l’article. Il a laissé le Five Eyes tranquille au cours de son premier mandat et ne l’a pas désigné comme cible pour son second, mais sa profonde méfiance à l’égard des agences de renseignement américaines inquiète les responsables de la sécurité. »

Le WSJ cite Richard Kerbaj, l’auteur de The Secret History of the Five Eyes : The Untold Story of the International Spy Network, une histoire fondamentale de l’alliance, publiée le mois dernier aux États-Unis et au Canada : « Au cours de la première administration Trump, la relation au sein des Five Eyes a connu des tensions, mais il y a beaucoup d’anxiété maintenant dans la communauté à l’idée que l’alliance puisse subir des dommages permanents au cours de son deuxième mandat. »

« Kerbaj convient que la suprématie sécuritaire des États-Unis ne peut être maintenue sans les Five Eyes. [Son livre] révèle en détail comment la communauté du renseignement américain a serré les rangs pendant le premier mandat de Trump », poursuit le WSJ, qui admet ouvertement qu’à l’époque, cette communauté n’hésitait pas à « ignorer les instructions de la Maison-Blanche » et qu’il faudra envisager d’adopter la même attitude pendant son second mandat. Ce qui sera beaucoup plus compliqué si les nominations de Gabbard et Patel sont confirmées.

Les Britanniques se démènent pour sauver l’empire

Du côté de Londres, c’est le branle-bas de combat pour tenter de noyauter la nouvelle administration Trump. Le 28 janvier, l’annonce par le site Politico.eu, basée sur deux sources anonymes, selon laquelle le président américain avait accepté la nomination de Lord Peter Mandelson au poste d’ambassadeur du Royaume-Uni à Washington, a provoqué « des soupirs de soulagement », comme l’écrit le journal londonien The Independent.

Mandelson, dont les liens passés avec Jeffrey Epstein avaient suscité un scandale public, n’a pas ménagé son hypocrisie ni son arrogance pour obtenir le poste, déclarant sur Fox News qu’il ne croyait plus que le président Trump était « un danger pour le monde » et « un quasi nationaliste blanc et raciste », comme il l’avait déclaré en 2019.

Il a reconnu que ces remarques étaient « malavisées et erronées, et je pense que les temps et les attitudes envers le président ont changé depuis », imputant ses commentaires au fait que la politique britannique était « très tendue » et plongée dans un « grand émoi » à l’époque.

Bien entendu, lorsque le vent tourne, les girouettes suivent. Comme on peut le lire dans le rapport publié en décembre 2018 par la Chambre des Lords, intitulé « La politique étrangère du Royaume-Uni dans un ordre mondial changeant », il était clair qu’une deuxième administration Trump ne pouvait en aucun cas être autorisée, à moins de préserver la sacro-sainte « relation spéciale » anglo-américaine.

https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldintrel/250/250.pdf

Ainsi, la nomination de Lord Mandelson reflète la tentative désespérée des Britanniques pour sauver cette « relation spéciale », pierre angulaire d’un monde dominé par « le muscle américain et le cerveau britannique » (American muscle and British brains).

C’est ce que démontre un article publié le 30 janvier par Chatham House, le principal groupe de réflexion sur la politique étrangère royale, sous le titre : « L’ordre international peut-il survivre à Trump 2.0 ? »

« Non seulement les institutions, mais aussi les normes de l’ordre de l’après-guerre froide sont menacées », s’inquiète Heather Hurlburt, chercheuse associée. Et si, pour l’instant, Trump ne s’attaque pas directement

aux piliers de l’ordre mondial de l’après-1945 – l’OTAN, le Traité de non-prolifération nucléaire (TNP), l’ONU, la Banque mondiale et le FMI, (…) le paysage mondial est également différent aujourd’hui. Contrairement à 2017, de nombreux acteurs étatiques et non étatiques sont désireux de tirer parti du retrait des États-Unis des normes et des institutions mondiales.

Hurlburt en vient même à suggérer que Londres pourrait ne pas être en mesure de sauver au moins certains pans de l’ordre mondial anglo-américain de l’après-guerre froide, à moins de chercher « le consentement ou le soutien actif de Pékin ».

Nul doute que les Chinois verraient avec une certaine ironie leur ancien bourreau venir quémander un soutien politique face au méchant Trump !