« Personne ne s’attendait à ce que l’offensive vienne de ce côté-là de la barricade. Encore moins du cœur même du capital financier » commentait le 6 février le quotidien l’Humanité en rebondissant sur une note écrite par Patrick Artus, économiste-en-chef de la banque d’affaires française Natixis.

Sans pour autant souscrire aux solutions prônées par le vieux révolutionnaire, sous le titre « La dynamique du capitalisme est aujourd’hui bien celle qu’avait prévue Karl Marx », Patrick Artus, dans son Flash Economie du 2 février 2018 (voir pdf ci-contre), lui accorde un crédit énorme : celui d’expliquer, avant qu’elle ne se produise, les conditions de la crise « systémique » d’aujourd’hui.

Ainsi, en cette année du bicentenaire de la naissance de Karl Marx, Patrick Artus est un des rares économistes à avouer que nous approchons une situation pré-révolutionnaire.

Cependant, tout comme Marx, s’il pointe du doigt des phénomènes économiques majeurs, il se trompe sur les vraies causes qui les engendrent et se rend incapable d’y apporter des solutions.

Les constats :

Cependant, vu la pauvreté des débats d’aujourd’hui, reconnaissons que les trois évolutions constatées par Artus (en gras ci-dessous) ne manquent pas d’intérêt :

- Première évolution : « La baisse de l’efficacité des entreprises (ralentissement de la Productivité Globale des Facteurs - PGF), toutes choses égales par ailleurs, impliquerait une baisse du rendement du capital des entreprises ».

Pour mémoire, la « Productivité globale des facteurs (PGF) », également nommé Productivité totale des facteurs (PTF), qui veut rendre compte de l’efficacité de la combinaison productive, est une unité de mesure intéressante qui essaye de quantifier la part de la croissance qui ne s’explique pas par la simple addition de l’augmentation du volume du capital et du volume du travail.

Or, comme le reconnaît (30 ans après Jacques Cheminade) une note très sérieuse du FMI de l’année dernière, la croissance annuelle de la PGF, dans l’ensemble des pays membres de l’OCDE, est en baisse depuis plusieurs décennies !

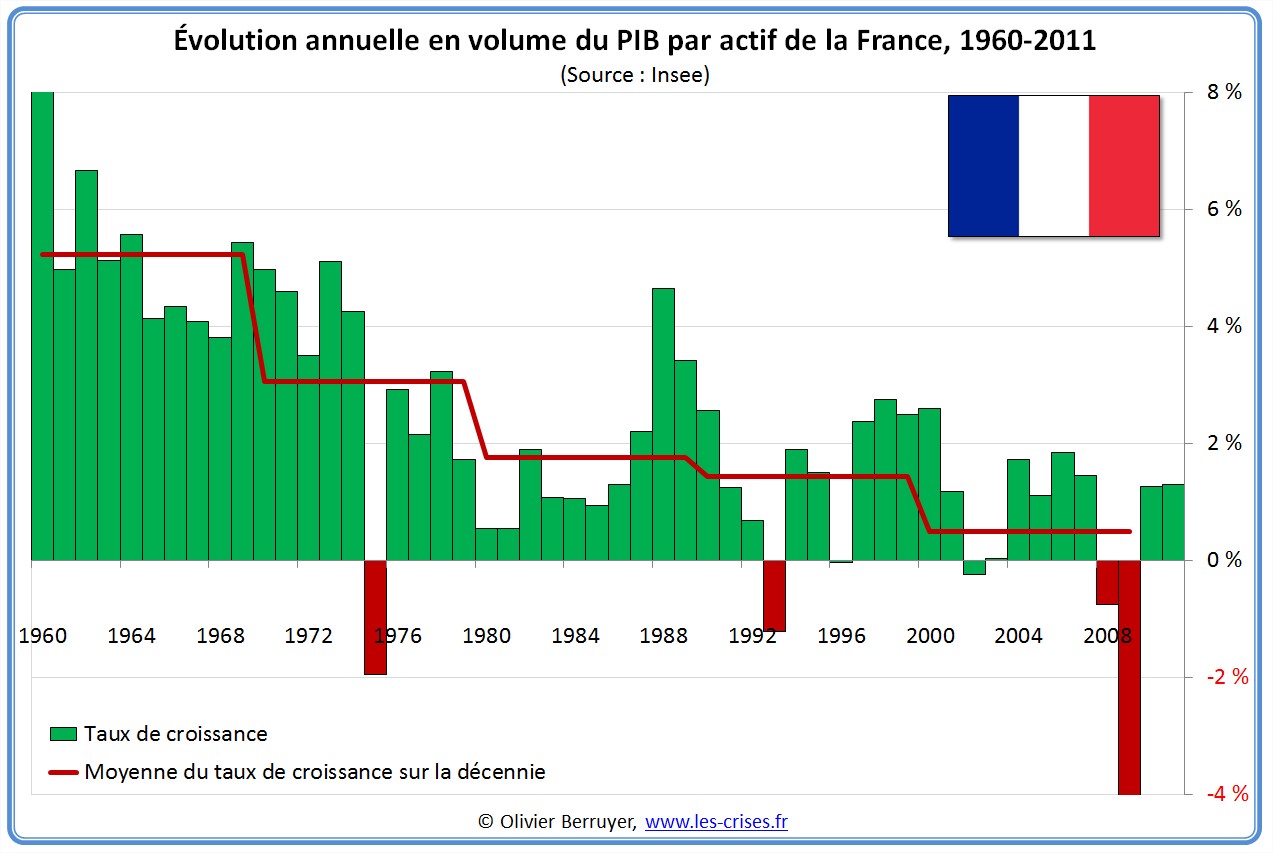

Cela peut surprendre, surtout lorsque la grande presse nous annonce chaque jour que la « croissance » est (un peu) de retour tout en oubliant d’expliquer que la croissance du PIB (l’addition des chiffres d’affaires de l’ensemble des activités d’un pays), n’est pas seulement en baisse depuis les années 1960, mais de plus que cette croissance peut se faire au détriment de la substance productive de l’économie… [1]

Ou lorsqu’elle annonce que la « productivité du travail » explose tout en oubliant de préciser qu’il s’agit uniquement de la contribution « au PIB par actif occupé », c’est-à-dire de la faculté d’un segment de l’économie totale de produire, non pas une plus-value de l’ensemble de l’économie réelle, mais une plus-value d’un capital purement financier.

Dans une excellente analyse publiée sur le site des Echos en août 2017, Patrick Artus avait analysé ce paradoxe :

Depuis les années 1990, les Etats-Unis et la France, comme tous les pays de l’OCDE, sont marqués par le développement des nouvelles technologies. En 1990, moins de 1 % des individus utilisaient Internet ; aujourd’hui ils sont de 75 à 85 % ; le nombre de robots par salarié a été multiplié par 8 aux États-Unis et par 4 en France de 1993 à 2016.

Pourtant, le ralentissement de la productivité du travail et de la productivité globale des facteurs (productivité de l’ensemble capital-travail) se poursuit. La productivité par tête progressait de 2 % par an aux Etats-Unis et de 2,5 % en France dans les années 1990, aujourd’hui de 0,5 % à 1 %.

Cette baisse de la croissance de la PGF, dit Artus, est le résultat logique de la « déformation de la structure des emplois » :

Dans toutes les périodes de progrès technique rapide, on s’est inquiété des destructions d’emplois qui pouvaient en découler. L’interrogation est pertinente. Là où le progrès technique a lieu, normalement, la productivité augmente et il y a destruction d’emplois, d’où les réactions négatives au progrès technique.

Mais la question est de savoir où se créent les nouveaux emplois qui remplacent ceux qui ont été détruits : s’agit-il d’emplois plus sophistiqués que les emplois détruits, dans des secteurs plus productifs ? Si oui, il y a alors une « dynamique schumpétérienne », avec gains de productivité et croissance mêlés. S’agit-il au contraire d’emplois peu sophistiqués, dans les services domestiques simples ? On parle alors de « dynamique anti-schumpétérienne », avec, cette fois, un recul constaté des gains de productivité et de la croissance potentielle.

Que s’est-il passé sur ce plan depuis la Seconde Guerre mondiale ? En 1945, aux Etats-Unis, l’agriculture représente encore 16 % des emplois, l’industrie 28 %, les services aux entreprises 7 %, les services aux ménages 35 %, les administrations publiques 11% et enfin la construction 3 %. En 2017, l’agriculture représente 1 % des emplois, l’industrie 8 %, les services aux entreprises 18 %, les services aux ménages 54 %, les administrations publiques 15 % et la construction 4 %.

En France, les indices démontrent un processus identique. En clair, l’apport de l’économie productive à la croissance a baissé tout comme les profits qu’on a voulu en tirer.

Le constat est sans appel, et remercions Patrick Artus, de nous rappeler qu’il existe d’autres indicateurs que le PIB !

- Deuxième évolution : « Les entreprises réagissent à cette évolution en réduisant les salaires (en déformant le partage des revenus en faveur des profits) ».

Voici un des grands chevaux de bataille de Michel Rocard qui identifiait clairement cette tendance comme un des facteurs majeurs qui allaient nous conduire à un effondrement systémique : le profit extirpé par les gains de productivité ne fut pas réinjecté dans le système sous forme de salaires, conduisant à une baisse conséquente du pouvoir d’achat et donc plombant pour autant la consommation.

Artus précise :

Pour réagir au risque de recul du rendement du capital des entreprises, les entreprises des pays de l’OCDE redressent leur profitabilité en déprimant les salaires, c’est-à-dire en déformant le partage des revenus au détriment des salaires. Ceci s’obtient par la baisse du pouvoir de négociation des salariés, par la flexibilité accrue du marché du travail.

Merci, une fois de plus, à Patrick Artus, de nous montrer que « les réformes » de Macron, comme celle du statut des cheminots, sous les diktats de Bruxelles, ne font qu’obéir une logique financière prédatrice.

- Troisième évolution : « Cette stratégie a une limite, atteinte quand les bas salaires deviennent trop faibles (égaux au salaire de subsistance) et les ‘capitalistes’ se lancent alors dans des activités spéculatives qui font apparaître des crises financières. »

Pour Patrick Artus, économiste-en-chef d’une banque d’affaires dont une partie du métier est de spéculer en bourse, le constat est courageux. L’imminence d’un krach financier systémique a sans doute aidé cet expert à vouloir prendre du recul.

Marx et les petits pois

De là à conclure que la coïncidence des trois phénomènes démontre de façon éclatante le bien fondée de la théorie de « baisse tendancielle du profit » de Marx, il n’y a qu’un pas. Artus n’a pas résisté à la tentation.

Avant d’indiquer pourquoi Artus se trompe, revenons d’abord sur cette théorie qu’on considère comme la plus grande contribution de Karl Marx à la science économique, celle de « la baisse tendancielle du profit ».

Lorsque, dans Le Capital (chapitre VI, Tome II), Marx analyse la production, il la divise en trois composantes.

- D’abord le capital variable (V) qui représente les salaires et les coûts nécessaires pour maintenir la force de travail productive.

- Ensuite, Marx choisit le terme de capital constant (C) pour désigner les dépenses effectuées pour l’outil de travail, c’est-à-dire pour les usines et les machines.

- Enfin, la plus-value (Pl), désigne toute production dépassant la simple reproduction du cycle.

Notons qu’il appelle « la composition organique du capital » (co) le rapport entre C et V. Avec l’accumulation du capital, la co du capital augmente : la part du capital variable diminue, celle du capital constant augmente. Ainsi, dans l’industrie des États-Unis la composition organique du capital est passée de 4,4 : 1 en 1889 ; à 5,7 : 1 en 1904 ; à 6,1 : 1 en 1929 et à 6,5 : 1 en 1939.

Cependant, Marx persiste à affirmer que, à l’opposé de C (« capital mort »), V (le « capital vivant ») est l’unique source de plus-value (Pl). En réalité Marx, copiant Adam Smith, réduit V au seul travail « salarié », c’est-à-dire produisant une plus-value... financière et non pas physique.

Le virus des physiocrates

Tout porte à croire qu’en travaillant sur le tableau du Dr Quesnay et les économistes « classiques » (Smith, Ricardo), Marx, tout en les dénonçant, s’est fait infecter par le virus des physiocrates.

Rappelons que pour les physiocrates, il n’y avait que trois classes :

- la classe des propriétaires fonciers (La cour et ceux qui prélevaient la dîme) ;

- la classe productive constitué par des exploitants agricoles ;

- la classe stérile composée des artisans, des manufacturiers et des marchands.

En effet, d’après les dogmes physiocratiques, l’industrie et le commerce étaient « stériles » dans le sens que, bien qu’utiles, ils ne multipliaient pas la richesse.

Dans son Histoire des doctrines économiques (Chap. VIII, Tome I), Marx cite à ce propos le physiocrate italien, le curé Paoletti qui, remis en cause par le comte Pietro Verri pour sa défense de l’agriculture contre l’industrie, avait vivement répliqué :

Jamais pareil accroissement de la matière s’est produit dans l’industrie : ce serait du reste impossible. L’industrie ne crée rien ; elle donne des formes, modifie. Mais, me dira-t-on, puisqu’elle crée des formes, elle est productive. Entendu. Mais elle ne crée pas de richesse, elle en dépense au contraire… L’économie politique suppose et étudie une production matérielle ; or, celle-ci ne se rencontre que dans l’agriculture qui, seule, multiplie la matière et les produits qui constituent la richesse… L’industrie achète à l’agriculture les matières premières pour les façonner ; en donnant à ces matières une forme déterminée, elle ne leur ajoute rien, ne les augmente pas...(Estratto de pensieri sopra agricutura, p. 196).

« Remettez à un cuisinier des petits pois pour qu’il vous prépare un repas. Il vous les apportera sur la table, bien cuits et bien assaisonnés, mais la quantité n’aura pas changé. Donnez une égale quantité de petits pois à un jardinier avec ordre de les semer. Le moment venu, il vous en rendra pour le moins le quadruple. Voici la seule, l’unique production » (ib., p. 197).

Marx publie ensuite la réplique de Verri, qui, sur la base d’une analyse comptable, tente de montrer l’erreur des physiocrates :

Les physiocrates disent que la classe des ouvriers d’industrie est stérile, parce qu’à leur avis la valeur des produits industriels est égale à celle des matières premières ou des aliments consommés par les producteurs pendant la fabrication.

Après avoir attiré l’attention sur la pauvreté constante des ouvriers agricoles et l’enrichissement progressif des artisans, Verri conclut :

Cela prouve que dans le prix qu’il reçoit, l’ouvrier d’industrie ne récupère pas simplement la consommation faite, mais quelque chose en plus ; ce quelque chose, c’est une nouvelle quantité de valeur, créée dans la production annuelle (…) La valeur nouvelle est donc cette partie du prix des marchandises ou du produit industriel, qui excède la valeur initiale des matières premières et les frais de consommation nécessités par leur façonnage.

Il faut souligner ici qu’en réalité, Verri ne démontre nullement que C augmente la Pl. C’est uniquement les prix de ce qui est produit qui dépassent leur prix de revient !

Écoutons maintenant comment Marx lui-même définit le travail productif (Histoire des doctrines économiques, Chap. V) :

Le travail productif, au sens de la production capitaliste, c’est le travail salarié qui, dans l’échange entre la partie variable du capital, non seulement reproduit cette partie du capital (ou la valeur de sa propre force de travail), mais produit en outre de la plus-value pour le capitaliste. C’est la seule façon de convertir de la marchandise ou de l’argent en capital, de produire du capital. Le travail salarié est le seul qui soit productif de capital, qui reproduise, en l’augmentant, la somme engagée, et rende plus de travail qu’il n’en contient sous forme de salaire. C’est la force de travail, dont le produit est supérieur à sa propre valeur.

L’existence d’une classe capitaliste, par conséquent du capital, est fondée sur la productivité du travail, non pas sur la productivité absolue, mais sur la productivité relative. Par exemple, si une journée de travail était suffisante pour maintenir l’ouvrier en vie, c’est-à-dire pour reproduire sa force de travail, le travail serait productif au sens absolu, puisqu’il reproduirait, remplacerait les valeurs qu’il aurait consommées et qui seraient égales à la valeur de sa propre force de travail. Mais il ne serait pas productif au sens capitaliste, puisqu’il ne produirait pas de plus-value. Il ne produirait pas de valeur nouvelle, mais remplacerait simplement la valeur ancienne (…)

Cette conception du travail productif découle tout naturellement de l’idée qu’Adam Smith se fait de l’origine de la plus-value et par suite de l’essence du capital. Tant qu’il expose cette conception, il suit le mouvement imprimé par les physiocrates et même les mercantilistes, mais il débarrasse la théorie de ses erreurs.

Les physiocrates, s’imaginant à tort que le travail agricole est le seul productif, prétendaient cependant à juste titre que le seul travail productif, au sens des capitalistes, est celui qui crée de la plus-value, non pour lui-même, mais pour le propriétaire des moyens de production (…)

Vision qu’on retrouve ensuite dans Le Capital, Livre I, lorsqu’il tente de définir la productivité :

Dans l’agriculture moderne, de même que dans l’industrie des villes, l’accroissement de la productivité et le rendement supérieur du travail s’achètent au prix de la destruction et du tarissement de la force de travail. En outre, chaque progrès de l’agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l’art d’exploiter le travailleur, mais encore dans l’art de dépouiller le sol ; chaque progrès dans l’art d’accroître sa fertilité, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité (...) La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production qu’en épuisant en même temps les deux sources d’où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur.

Etonnant non pour celui qu’on présente sans doute un peu abusivement comme le défenseur d’une classe ouvrière industrielle avide de contribuer par sa productivité au bien commun ?

En tout cas, les termes de ce débat semblent avoir fortement marqué Marx. Non seulement est-il incapable mesurer la dynamique économique générale, c’est-à-dire l’économie physique, en termes autres que comptable, mais, dans sa conception de la composition technologique du capital, il reprend l’idée néfaste et stupide des physiocrates, « corrigée » par Adam Smith, que la technologie, bien qu’utile, ne contribue en rien à la formation de la plus-value.

Baisse tendancielle du profit

Les arguments développés par Verri dans sa réfutation de Paoletti lui offrent même le fondement axiomatique de sa propre théorie de « baisse tendancielle du profit » : si les capitalistes augmentent l’apport en machines (C), celui de la force de travail (V) s’amenuisera.

Or, selon aussi bien Paoletti que Verri, c’est cette dernière qui est l’unique source de la plus-value... D’où la fameuse « baisse tendancielle du profit » conduisant « logiquement » le système capitaliste à sa fin, car incapable de surmonter ses propres contradictions.

Marx précise d’ailleurs dans le Livre III, 3e section, Chap. 13 du Capital : « Le taux de profit ne diminue pas parce que le travail devient moins productif, mais parce qu’il devient plus productif. »

Pourtant, Marx avait certainement lu Ricardo —dont nous ne partageons pas forcément toutes les thèses— quand ce dernier pointe du doigt, mais pour l’économie physique, la baisse tendancielle du profit :

Les profits tendent naturellement à baisser, parce que, dans le progrès de la société et de la richesse, le surcroît de subsistances nécessaires exige un travail toujours plus croissant. Cette tendance, ou, pour ainsi dire, cette gravitation [chute] des profits, est souvent et heureusement arrêtée par le perfectionnement des machines qui aident à la production des choses nécessaires, ainsi que par l’effet des découvertes agronomiques, qui nous donnent le moyen d’épargner une portion de travail, et de diminuer ainsi le prix des articles de première nécessité pour la consommation de l’ouvrier. (David Ricardo, Des principes de l’économie politique et de l’impôt publié en 1817, Chap. VI.)

LaRouche et Cheminade

En confondant bêtement coïncidence et causalité, Patrick Artus commet quasiment une erreur de débutant. Il ferait bien de s’intéresser à l’économiste américain Lyndon LaRouche qui depuis fort longtemps a tenté de convaincre les tenants de la thèse marxiste de corriger les erreurs de leur maître à penser. Le texte de Jacques Cheminade sur La faille du Marxisme (2009) reste lui aussi d’une très grande actualité.

Pour ces deux défenseurs de « l’économie physique » qui se situent dans la tradition de Jean-Baptiste Colbert, Alexander Hamilton, Friedrich List et Henry Carey, c’est la dérégulation méthodique du système financier et bancaire mondial par une oligarchie financière opérant à partir de Londres et de Wall Street qui est à l’origine de la crise d’auto-cannibalisation actuelle.

Cette dérégulation n’est nullement l’aboutissement de la crise, mais son origine. Tout comme lors de la crise des années 1930, après avoir phagocyté la plus-value de l’économie physique, la spéculation financière, dans une logique d’auto-cannibalisation, s’attaque à C et V.

Elle le fait en favorisant le temps court (celui d’un profit financier immédiat possible sans avoir besoin de la participation de C ou de V) au détriment du temps long (celui de la création humaine, c’est-à-dire celui qui permet à C et V de participer à la formation d’une plus-value de l’économie physique).

C’est cette créativité humaine que Marx, hélas, n’a jamais voulu intégrer dans sa grille d’analyse.