Jacques Cheminade évoque régulièrement le cas de la reconstruction de la France dans l’après-guerre. Brest, Caen, Le Havre et tant d’autres villes, sans crédit productif public, c’est-à-dire sans une « planche à billet » au service de la nation, jamais on n’aurait dû disposer du crédit pour les reconstruire. Enquête.

Ce n’est parfois qu’en cas de « force majeure » (un désastre naturel, une guerre) que nos dirigeants finissent par faire face à la réalité. Tel fut, heureusement pour nous, le cas en France à la Libération.

Car à la fin de la guerre, une France en faillite n’est plus qu’un champs de ruines :

- 20 % des immeubles d’habitation, des entreprises agricoles, industrielles ou commerciales sont détruits ;

- Les infrastructures de transport sont massivement sinistrées : les deux tiers des wagons de marchandises ont disparu ; le réseau de voies de communication est inutilisable. Il n’y a plus un seul pont sur la Seine en aval de Paris.

Les dommages s’élèvent alors, en francs constants, à un montant trois fois plus élevé que le total des dommages constatés à l’issue de la première guerre mondiale, alors que le revenu national en 1946 n’avait guère dépassé celui de 1918. Avec ceci de pire que c’est désormais à l’ensemble du territoire que s’étendent les destructions.

Mais il y a bien plus. La France sortait affaiblie et usée de la longue dépression des années 1930, de la guerre et de l’Occupation. Elle avait, disait-on, « manqué un cycle de prospérité ». Ainsi, s’il fallait réparer les dégâts, il fallait en même temps, pour rattraper le retard encouru par rapport aux autres nations, consacrer un énorme effort à la modernisation.

En 1946, les experts du Plan, sous la direction de Pierre Uri, chiffrent les besoins entre 1000 et 1200 milliards de francs, soit trois fois le total du revenu national de 1945, calculé en francs de 1938. En novembre, le Rapport général sur le premier plan de modernisation et d’équipement évalue à 2250 milliards de francs courants le financement des investissements nécessaires jusqu’en 1950, soit la nécessité théorique de consacrer chaque année le quart environ du revenu national à l’investissement.

Pour la seule année 1947, le total des investissements prévus par le Plan atteignait 440 milliards de francs courants, soit un montant équivalent au total des bilans cumulés des quatre grandes banques de dépôts nationalisées.

Où trouver cet argent ? Initialement, les experts du Plan pensent aux mécanismes d’avant-guerre : les financements privés que peuvent apporter l’épargne et les marchés de capitaux. Or, de 1945 à 1946, le total des dépôts des caisses d’épargne baisse de 37 %. Et les émissions mobilières (actions, obligations, etc.), de 1944 à 1946, sur fond d’hyperinflation, chutent de 211 à 90 milliards.

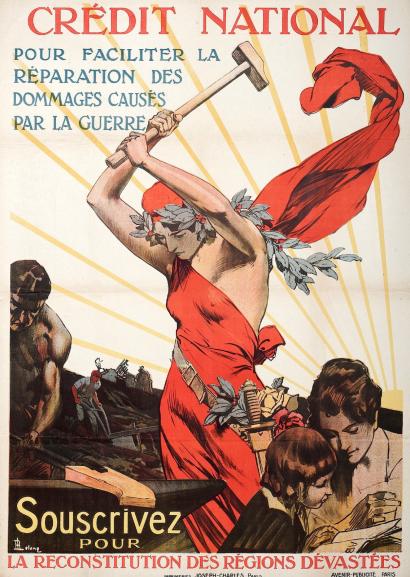

Il ne reste donc que l’Etat pour agir. Le principe de l’intervention directe de l’Etat dans le financement de la reconstruction ne date pas de 1945. Déjà illustré au lendemain de la première guerre mondiale dans la loi du 17 avril 1919, le principe de la responsabilité nationale et de la solidarité de tous les Français devant les charges de la guerre avait été proclamé par la Révolution dès 1792.

Sur fonds publics

La loi du 28 octobre 1946 pose alors le principe d’une réparation intégrale par l’Etat des dommages de guerre, publics comme privés. Le budget de cette année va consacrer 14% du total des dépenses publiques aux « dépenses d’équipement et de reconstruction », soit 81 milliards.

Par des comptes spéciaux du Trésor et des acceptations du Crédit national, c’est 170 milliards qui sont payés, hors budget, au titre d’indemnisation des dommages de guerre de toute nature. Au total, en 1946, c’est 250 milliards de francs qui sont engagés sur fonds publics pour la reconstruction, essentiellement à la reconstruction de biens appartenant à l’Etat ou relevant de sa responsabilité, comme la reconstruction des infrastructures.

Crédit mobilisable

Le professeur d’économie Olivier Feiertag, dans Le nerf de l’après-guerre : le financement de la reconstruction entre l’Etat et le marché (1944-1947) a identifié un mécanisme complémentaire :

Avant même la Libération, l’idée s’était fait jour dans certains milieux que la reconstruction de l’économie française exigeait un développement nouveau du système du crédit (…) Le système bancaire au lendemain de la guerre, avant comme après la nationalisation du crédit intervenue le 2 décembre 1945, répondit mal aux demandes nouvelles de financement de l’économie. A l’instar du marché en général, les banques commerciales renâclèrent à immobiliser à moyen et long terme des ressources d’ailleurs en net fléchissement depuis la reprise de l’activité, alors que l’inflation minait leur bilan (…)

Certains, mais en particulier le président du Crédit national d’alors Wilfrid Baumgartner (1902-1978), défendront ce qui fut considéré alors comme une petite « révolution culturelle ». Il s’agissait d’une nouvelle technique de financement : le crédit à moyen terme « mobilisable », c’est-à-dire re-finançable grâce à un principe d’escompte et de réescompte.

La mise au point de la procédure du ’crédit à moyen terme mobilisable’ et son développement rapide à compter de la Libération offre en effet un exemple remarquable d’innovation en matière financière. La formule consistait à autoriser le réescompte final par la Banque de France des effets portant crédit à 5 ans.

Comment ça marche ?

Expliquons ce mécanisme par un exemple : une entreprise a un projet bien ficelé et chiffré. Elle frappe à la porte de sa banque. Cette dernière lui accorde le crédit demandé après avoir obtenu l’autorisation au préalable d’un organisme financier habilité (comme le Crédit foncier, le Crédit national, la Caisse des dépôts et des consignations, la Banque française du commerce extérieur, etc.) en disposant d’un dossier complet sur l’entreprise ainsi que sur l’opération envisagée. L’entreprise souscrivant aux billets à ordre de la banque en question, ces billets à ordre prennent la forme d’« effets financiers » reconnaissant les créances dues par le débiteur au prêteur.

La banque a alors le choix : soit elle préserve ces effets financiers jusqu’à ce que son client honore la totalité du crédit. A défaut, la banque introduit ces effets financiers auprès de l’organisme garant afin de bénéficier de ses disponibilités. Cet organisme peut également prendre contact avec la Banque de France en vue de dynamiser les effets détenus de sa part. La Banque de France finit alors par réescompter les créances.

Olivier Feiertag souligne avec pertinence qu’il s’agissait là d’une

Véritable révolution, qui aboutissait in fine, après une série de filtres théoriques, comme le passage par le Crédit national ou la Caisse des dépôts, à financer par la création monétaire un investissement productif.

« Ce mécanisme fut lentement élaboré à partir de 1932 dans les milieux du Mouvement général des fonds au ministère des Finances, de la Banque de France et de la Caisse des dépôts. Les tractations aboutirent en mai 1944, quelques jours avant le début de la Libération, avec l’adoption à la Banque de France du principe selon lequel elle acceptait désormais au réescompte les effets portant crédit à moyen terme. D’abord modeste, les encours de mobilisation ne cessèrent de progresser rapidement, passant de 2 milliards de francs à la fin de 1944 à près de 50 milliards en juillet 1947 ».

Bien qu’Olivier Feiertag, dans son œuvre magistrale sur Wilfrid Baumgartner, précise que ce dernier « n’avait du reste jamais conçu le crédit à moyen terme mobilisable autrement que comme un expédient, légitime pour les urgences de l’heure... », l’auteur souligne, à propos du crédit à moyen terme mobilisable, que « son importance n’a pas été négligeable à une époque où la France, alors que l’annonce du plan Marshall n’a pas encore eu lieu, se trouve toujours réduite à ses seules forces ».

Financement des secteurs de base

C’est d’ailleurs en grande partie grâce au développement du crédit à moyen terme mobilisable que furent lancés en 1947 les programmes du Plan pour les secteurs de base.

Feiertag en donne un aperçu :

- Au début de 1946, les secteurs les plus largement bénéficiaires de la procédure nouvelle de financement nouvelle étaient à l’évidence celui des transports, suivi de la grosse métallurgie, de la chimie et de l’énergie.

- Parmi les entreprises du secteur de la métallurgie, on relève la Société minière et métallurgique de Penarroya à laquelle un prêt de 250 millions fut consentie en décembre 1945 par un groupe de banques comprenant les grandes banques de dépôt, la Société générale, le CCF, la BNCI, le Crédit du Nord, le Crédit lyonnais, mais aussi nombre de banques d’affaires de la place : la Banque de Paris et des Pays-Bas, les maisons Mirabaud, Rothschild et Demachy.

- Dans le domaine de la chimie lourde, la principale opération concernait les établissements Kuhlmann avec un crédit de 400 millions consenti à la fin de 1945 par les principales banques commerciales et l’Union des mines en vue de « travaux d’amélioration ».

- De même, la compagnie du raffinage obtint-elle 300 millions pour la « reconstruction de la distillerie de Normandie et l’achat de matériel aux Etats-Unis », les pétroles Jupiter, 200 millions, avec la participation de la maison Lazard Frères, pour « rééquipement e extension de camions et emballages ».

Si le secteur nationalisé (EDF, Renault, Charbonnages de France, etc.) reçut plus d’un tiers de ces crédits, le secteur privé a largement bénéficié du reste. La métallurgie, avec Schneider pour 400 millions, Ugine pour 300 millions, les Forges et Aciéries du Nord et de l’Est et les hauts-fourneaux de Denain et Anzin pour plus de 2 milliards également bénéficièrent de la procédure. De même, dans l’automobile, Peugeot, Ford France, Panhard Levassor reçurent des crédits à hauteur d’un milliard de francs et encore Saint Gobain et Francolor pour 300 millions, les BTP pour 1,7 milliard de francs, etc.

François Bloch-Lainé, à l’époque directeur du Trésor, s’offusquait de la frilosité des banques. Il précisait qu’à ces dernières, un tel crédit « ne coûtait que l’encre du stylo », dans la mesure où la quasi-totalité de ces crédits étaient immédiatement « mobilisés » [refinancés].

Évidemment, à l’époque, cela était autorisé du fait que la France n’était ni dans l’UE, ni dans l’euro.