Article paru dans la revue Espoir, N° 179, printemps 2015, dont nous reprenons ici le propos introductif :

Par Mary M. Burdman [1]

Cet article a été publié dans l’Executive Intelligence Review (EIR), hebdomadaire spécialisé dans la politique internationale, reflétant les analyses d’un think tank de Washington quelquefois enclin à la « théorie du complot ».

L’intérêt de cette contribution est essentiellement de donner une lecture américaine de la période.

Voici trente-cinq ans, le 27 janvier 1964, la France, dirigée par le président Charles de Gaulle, devint la première nation occidentale d’importance à établir des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs avec le gouvernement de la République populaire de Chine. [2]

De Gaulle avait envoyé Edgar Faure, qui avait été président du Conseil (chef du gouvernement sous la Quatrième République), en Chine à la fin du mois d’octobre 1963, pour évoquer avec le gouvernement chinois l’établissement de relations diplomatiques.

Le 2 novembre, Faure signa un projet d’accord sur la mise en place de tels liens, puis, sur le chemin de son retour de Chine, s’arrêta en Inde pour rencontrer le Premier ministre Jawaharlal Nehru, de la même façon qu’il avait rendu visite, au Cambodge, au Prince Sihanouk lors de son trajet vers la Chine. À son retour en France, Faure présenta au Président de Gaulle à l’Élysée, le 22 novembre 1963, le texte qu’il avait signé. Ce jour-là le Président des États-Unis, John F. Kennedy était assassiné à Dallas, au Texas.

Jean Lacouture, biographe de De Gaulle, écrit :

Le Général en avait pris connaissance [du projet d’accord] quand il reçut son envoyé, le 22 novembre 1963, le jour même de l’assassinat du Président Kennedy - qu’ils déplorèrent en commun car, écrit Edgar Faure, nous avions vaguement dans l’idée que les Américains pourraient tirer parti (...) de notre initiative, notamment pour ce qui est du Vietnam (...). Je pense que cela aurait pu être le cas pour l’administration Kennedy. [3]

De Gaulle décréta une semaine entière de deuil national en France pour le Président américain assassiné.

Le 31 janvier 1964, le président de Gaulle expliqua les raisons qu’il avait de reconnaître le gouvernement de la République populaire de Chine. Non seulement il estimait nécessaire de reconnaître « le monde tel qu’il est », faisant valoir que « depuis quinze ans la Chine presque tout entière est rassemblée sous un seul gouvernement qui lui applique sa loi [et] se manifeste comme une puissance souveraine et indépendante ».

Mais aussi, la France a tout intérêt à ce que les guerres qui se poursuivent en Indochine finissent par s’arrêter, ce qui est sans doute impossible si l’on n’arrive pas à engager la grande nation qu’est la Chine dans le processus.

De Gaulle était certainement conscient aussi du rôle que le Premier ministre chinois Chou En Laï avait joué à la conférence de Genève, dix ans auparavant lors de la tentative de création d’une « aire de paix collective » en Indochine. La France et la Chine avaient aussi des intérêts économiques communs, selon de Gaulle. La France développait de plus en plus des technologies de valeur « pour lesquelles la Chine avait une capacité d’usage illimitée ». La France, disait de Gaulle, pensait que « tôt ou tard, certains gouvernements encore hésitants aujourd’hui, choisiront de suivre notre exemple ».

Le Vietnam et la Révolution culturelle

John Kennedy eût-il vécu plus longtemps, les États-Unis auraient évité la débâcle vietnamienne, contre laquelle de Gaulle l’avait mis en garde au cours de leurs premières rencontres en I96I. Il y a beaucoup d’indices permettant de penser que, peu avant sa mort, Kennedy envisageait un retrait des troupes américaines du Vietnam.

Au nombre de ces indices se trouvent des papiers rendus publics par les Archives des États-Unis en décembre 1997, parmi lesquels un document d’octobre 1963 du général Maxwell Taylor adressé au Comité des Chefs d’état-major, leur disant de préparer le retrait de tous les militaires américains du Vietnam avant la fin de 1965.

Encore plus convaincantes sont les déclarations de Robert Kennedy, le frère du Président avant qu’il soit lui-même assassiné au cours de sa propre campagne présidentielle de 1968 : selon lui, John Kennedy était déterminé à éviter une guerre terrestre en Asie.

Kennedy eût-il suivi les indications de De Gaulle, quinze ans supplémentaires d’éloignement hostile entre les États-Unis et la Chine - la plus développée et la plus grande des nations en voie de développement - auraient bien pu être évités.

En Chine en 1963, Liu Shao Qi était Président, Chou En Laï était Premier ministre, et Deng Xiao Ping du fait de son poste au Secrétariat du Comité central du Parti communiste, assurait l’administration au jour le jour de la Chine. Liu et Deng étaient tes artisans des moyens de la politique économique d’édification du pays, qui avaient été essayés plusieurs fois depuis 1949, et finalement ne commencèrent à être appliqués efficacement qu’en 1978.

Chou En Laï, qui en accord avec le Premier ministre de la République indienne indépendante, Jawaharlal Nehru, a lancé les « Cinq Principes de la Coexistence Pacifique », était un autre grand dirigeant nationaliste chinois, père avec le maréchal Nie Rongzhen du programme nucléaire de son pays.

Le pouvoir de Mao Tsé Toung qui avait déjà été « mis à la retraite » une fois en 1959, était en difficulté à la suite des désastres économiques résultant du « Grand bond en avant ». La Révolution culturelle de Mao, qui devait tuer Liu Shao Qi, éliminer Deng Xiao Ping et assiéger Chou En Laï, n’avait pas encore été déclenchée.

II n’est pas interdit de penser que si les États-Unis, de concert avec la France, avaient établi des relations diplomatiques avec la Chine, avec l’intention de lui fournir les technologies modernes nécessaires au développement d’un pays de 650 millions d’habitants, dévasté par trente ans de guerre étrangère et de guerre civile, les soubresauts dramatiques de la Révolution culturelle auraient pu être évités.

Comme on le sait, la possibilité d’engager les relations entre les États-Unis et la Chine échut au géopoliticien Henry Kissinger, qui, ainsi qu’il la lui-même reconnu devant le « Royal Institute of International Affairs » le 10 mai 1982, a toujours placé les intérêts de la politique britannique au-dessus des intérêts américains..

Le Président Richard Nixon voulait établir des liens avec la Chine. Kissinger qui était son Secrétaire d’État et son conseiller en matière de sécurité nationale, se rendit pour une première visite à Pékin en juillet 1971. La visite du Président Nixon suivit en février 1972. Et néanmoins les États-Unis n’établirent pas de relations diplomatiques « complètes » avec la Chine avant janvier 1979.

Une politique nationale

Après l’instauration de la Ve République en 1959, la politique de de Gaulle en Indochine, au Vietnam en particulier, fut liée aux expériences tragiques de la France dans cette région du monde après la seconde guerre mondiale..

De Gaulle avait tiré une sérieuse leçon de cette débâcle, et était décidé à ce que la France et lui-même fassent les efforts voulus pour éviter le renouvellement de tels évènements. De Gaulle était aussi un homme d’État qui percevait très bien l’efficacité naturelle de mesures préventives contre les guerres..

Il insistait sur la nécessité pour la France de développer sa propre capacité nucléaire, indépendante, de « force de frappe » [4] et de déployer celle-ci dans un but de « dissuasion du faible au fort » [5] l’effort dissuasif dont dispose un état faible vis-à-vis d’un plus puissant à d’autres égards. Le doigt sur la détente nucléaire, disait de Gaulle, pouvait servir à arrêter les guerres avant leur déclenchement. Il soulignait aussi que la « force de frappe » devait rester indépendante au sein de l’OTAN, de manière à ce que la France pût l’employer d’une façon convenant à ses propres intérêts, contre le bloc de l’Est, peut-être, mais aussi, si nécessaire, « tous azimuts » [6] - soit contre n’importe quel ennemi..

Du fait qu’il menait de telles politiques nationales, la vie de de Gaulle fut menacée à plusieurs reprises, par les mêmes réseaux qui assassinèrent le Président John Kennedy. [7]

En Kennedy, de Gaulle avait trouvé un Président américain qu’il considérait comme un « interlocuteur ». Il y avait eu une hostilité réciproque entre Franklin Roosevelt et de Gaulle. A l’origine du conflit était le fait que durant la seconde guerre mondiale, Roosevelt avait voulu obliger de Gaulle à agir en commun avec l’incompétent général Henri Giraud, que ses partisans, comme la dirigeante de la Résistance Marie-Madeleine Fourcade, abandonnèrent pour poursuivre le combat avec de Gaulle.

Il y avait aussi le fait que les États-Unis étaient le seul gouvernement opposé à l’Axe qui eût reconnu le régime de Vichy et maintenu un ambassadeur, l’amiral William D. Leahy, un admirateur du maréchal Pétain, au moins jusqu’en décembre 1941..

Cependant la principale raison du conflit était que Roosevelt condamnait la politique coloniale de la France, et était décidé à ce que, une fois la guerre gagnée, la France ne soit pas autorisée à reprendre le contrôle de ses colonies en Indochine.

De Gaulle s’opposait à la politique anti-coloniale de Roosevelt. Dans la période suivant immédiatement la guerre, il était résolu à ce que la France rétablisse son autorité dans ses colonies, même si un objectif lointain était fixé, à savoir une union internationale de tous les pays acceptant l’influence de la langue et de la culture françaises.

Ces discussions ne connurent pas de fin. De Gaulle se méfiait du successeur de Roosevelt, Harry Truman. Avec Dwight Eisenhower, ses relations furent cordiales, mais comme l’écrit Lacouture « les questions restèrent non résolues ».

Pourtant le Président Kennedy « posa les questions, comprenant que de Gaulle pouvait être le meilleur défenseur des droits et des traditions de l’Occident, et pouvait vouloir une transformation profonde de l’Alliance atlantique ».

De Gaulle et Kennedy, catholiques tous les deux (John Kennedy a été le premier, et est resté le seul catholique élu Président des États-Unis) étaient aussi incités à s’entendre par le Pape Jean XXIII, que Kennedy rencontra au Vatican au printemps 1961.

De Gaulle fut très optimiste quant aux relations avec les États-Unis après sa rencontre avec Kennedy. Ainsi qu’il l’écrit dans ses « Mémoires d’espoir- Le Renouveau et l’Effort, 1958-1962 »,

Le nouveau Président (...) est résolu à faire carrière au service de la liberté, de la justice, et du progrès. Il est vrai que, persuadé du devoir que les États-Unis et lui-même auraient de redresser les torts, il sera porté d’abord à des interventions que le calcul ne justifie pas. Mais l’expérience de l’homme d’État eût sans doute contenu peu à peu l’impulsion de l’idéaliste. John Kennedy avait les moyens et, sans le crime qui le tua, il aurait pu avoir le temps d’imprimer sa marque à l’époque. [8]

Pas de paix en Indochine

L’Indochine fut occupée par le Japon en 1941, mais les Japonais permirent aux autorités coloniales françaises du régime de Vichy de rester sur place jusqu’en mars 1945, lorsqu’ils prirent la totalité du pouvoir au moyen d’un coup de force.

Dès 1942, Franklin Roosevelt avait inclus l’Indochine dans le théâtre d’opérations « Chine », mais le Premier ministre britannique Winston Churchill demanda la création d’un « Commandement du Sud-Est Asiatique (SEAC) » avec à sa tête Lord Louis Mountbatten, un petit-fils de la Reine Victoria, en novembre 1943. Les États-Unis, néanmoins, insistèrent pour que l’Indochine et le Siam (actuelle Thaïlande) ne relèvent pas du SEAC mais soient affectés au commandement américano-chinois.

Mais après la mort de Roosevelt et son remplacement par Truman, les données furent rapidement modifiées. A la conférence de Potsdam du 17 juillet 1945, les définitions du SEAC de Mountbatten et du théâtre d’opérations « Pacifique Sud-ouest » du général américain Douglas Mac Arthur changèrent, et ces zones d’Asie du Sud-est qui auparavant dépendaient de Mac Arthur passèrent sous le commandement de Mountbatten. Les modifications furent rendues publiques le 15 août 1945.

Ainsi Java et Sumatra, les îles les plus peuplées d’Indonésie (qui était une colonie néerlandaise lorsque les japonais l’envahirent en 1941, et que les Pays-Bas revendiquaient toujours) et la partie de l’Indochine située au sud du 16e parallèle, non loin de ce qui sera plus tard la ligne de partage du Vietnam, passaient sous le commandement britannique. À partir d’octobre 1945, toutes les activités américaines en zone SEAC prirent fin, sur ordre du Comité américain des Chefs d’état-major (le JCS - Joint Chiefs of Staff).

Il s’agissait d’un grand changement. Non seulement Roosevelt, mais aussi les chefs militaires américains sur le théâtre asiatique de la guerre, parmi lesquels les généraux Joseph Stillwell et A. C. Wedemeyer, successeur de Stillwell en Chine, méprisaient les Britanniques, à la fois pour leur incompétence militaire et pour leur objectif affiché de rétablir l’ordre colonial ancien, après la guerre. Chez les militaires américains de la zone, SEAC (South Eastern Asian Command) était plutôt traduit par « Save England’s Asian Colonies »).

Les Anglais ne cachaient pas leur opposition aux vues de Roosevelt sur l’Indochine. Sir Alexander Cadogan, sous-Secrétaire permanent du Foreign Office, observait en 1945 que la zone allait créer des problèmes dans les relations anglo-américaines, et qu’à l’origine de toutes les difficultés on trouvait « les sinistres intentions du Président en ce qui regarde l’Indochine ». Roosevelt avait déclaré catégoriquement au Secrétaire d’État Cordell Hull en janvier 1943 que l’Indochine « ne reviendrait pas à la France ».

Il n’évoquait cependant pas son indépendance immédiate. A la conférence du Caire en 1943, Roosevelt proposa qu’après la défaite du Japon un directoire (« Trusteeship ») soit établi dans la région pour une durée de 25 ans.

Cependant, à Yalta en février 1945, la question ne fut pas abordée, et fut reportée à la conférence instituant les Nations Unies, à San Francisco, en mai. Après le coup de force japonais contre les autorités laissées par Vichy, Roosevelt accepta que les représentants de la résistance française aillent en Indochine pour combattre le Japon.

La France devait administrer l’Indochine, déclara Roosevelt en mars,

avec cette restriction que l’indépendance doit être l’objectif final... ça doit être l’indépendance... et vous pouvez dire au Département d’État que c’est moi qui l’ai dit.

Le 12 avril 1945 Roosevelt mourut. Truman modifia immédiatement la politique de Roosevelt, et quelques semaines à peine après le décès du Président, à la conférence des Nations Unies à San Francisco, le Secrétaire d’État Stettinius et son adjoint joseph Grew dirent à la délégation française :

il n’y a dans les comptes rendus pas la moindre mention d’une déclaration officielle de ce gouvernement mettant en cause, même implicitement, la souveraineté française en Indochine.

La France s’appuie sur les troupes japonaises

La situation réelle en Indochine lors de la reddition japonaise, le 15 août 1945, était invraisemblable. Le Japon avait été battu par la stratégie du général Mac Arthur, consistant à frapper les troupes japonaises en des lieux importants où elles n’étaient pas en force, contournant de nombreuses concentrations importantes qui, une fois coupées de toute relation avec les îles principales du Japon, n’avaient plus qu’a dépérir sur place.

Pendant ce temps, dans la zone du SEAC, à l’exception de la Birmanie, les Japonais n’avaient jamais subi de défaite en rase campagne. Au moins 600 000 hommes de troupes invaincues occupaient toujours de larges zones aussi bien en Indochine qu’en Indonésie.

Pendant plusieurs mois après fin de la guerre, la France n’eut pas les moyens de mettre sur pied quelque intervention décisive que ce soit, en Indochine. Les forces britanniques dans cette région, comme ce fut le cas tout au long de la guerre, étaient des forces « impériales » - la grande majorité des forces « britanniques » étaient en fait des troupes indiennes. La situation des Français était encore pire, dépendant totalement des moyens militaires et économiques britanniques.

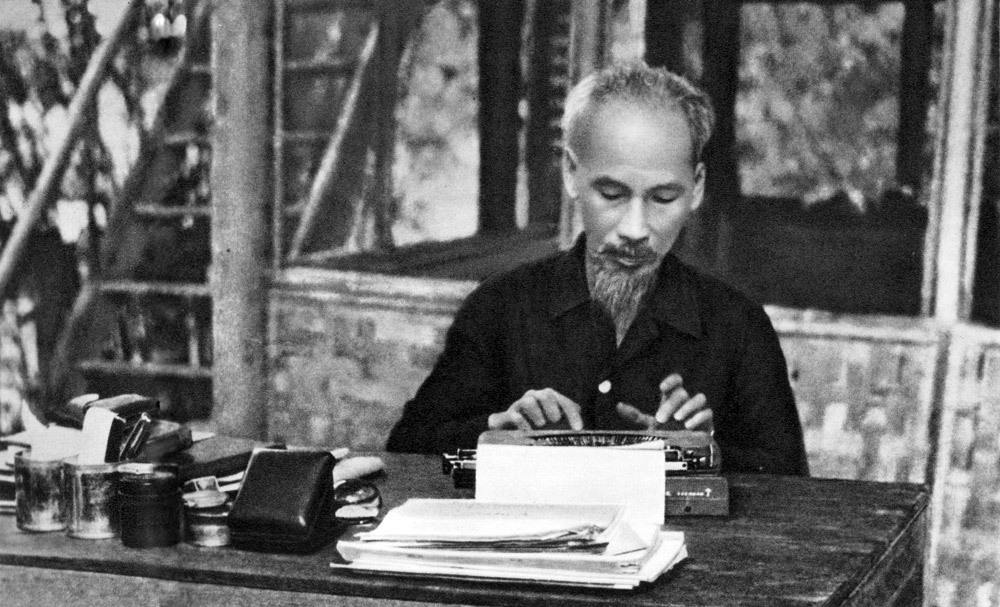

Après la reddition japonaise, Mountbatten envoya le major général Douglas Gracey et sa 20e Division indienne à Saigon. La situation y évoluait très rapidement. Les Viet Minh, dirigés par le nationaliste Ho Chi Minh, avaient renversé l’empereur Bao Dai et, le 23 août, mis en place un gouvernement provisoire à Hanoï, Saigon, et Hué.

Le 2 septembre 1945, à Hanoï, Ho proclama la République démocratique du Vietnam, lisant une déclaration d’indépendance, qui citait directement les passages inauguraux de la Déclaration d’indépendance américaine de 1776.

Le seul moyen pour les puissances impérialistes, Grande-Bretagne, Pays-Bas et France, de reprendre pied dans la région, était d’utiliser le concours des militaires japonais « vaincus mais toujours présents » [9].

Quand Gracey arriva, il donna au général japonais Terauchi la responsabilité du « maintien de l’ordre ». L’aérodrome fut entouré de soldats japonais, qui « gardèrent » la voie d’accès à Saigon. Gracey refusa de rencontrer la délégation Viet Minh, et s’opposa aux autorités Viet Minh, interdisant les journaux, les manifestations, les réunions publiques, et les armes, dans toute l’Indochine du sud.

La bataille était terminée. Le Viet Minh appela à la grève générale, et le 23 septembre Gracey et les coloniaux français firent un coup de force pour restaurer l’autorité coloniale française. Les troupes indiennes commencèrent à désarmer les policiers Viet Minh, s’assurèrent du Trésor, des bureaux de poste et des autres administrations où avaient pris place les Vietnamiens. Des atrocités commises par des coloniaux français contre la population interdirent l’ouverture d’éventuelles négociations. Pendant que les Vietnamiens se faisaient désarmer, des troupes japonaises en armes « maintenaient l’ordre » à Saigon et aux alentours.

Lorsque le général français Leclerc parvint finalement à Saigon le 5 octobre son trajet de l’aérodrome à la ville était bordé de Gurkhas de l’armée britannique et de soldats japonais, les uns et les autres armés.

Le Viet Minh maintint ses demandes de voir réinstaller le gouvernement éliminé par le coup de force, le désarmement des forces françaises, le regroupement des résidents français dans des zones déterminées, et la fin de l’aide militaire britannique aux Français, mais toutes ces demandes forent rejetées par Gracey. La situation se détériora rapidement. La France commença à amener des troupes de métropole en novembre 1945.

Ceci ne pouvait en rien résoudre le problème. Il n y avait aucune raison pour que ces troupes françaises considèrent avec sympathie la situation qu’elles découvraient : beaucoup des unités avaient été formées à partir des « maquis », les combattants de la résistance en France, et voulaient combattre les Japonais et non les « maquis [10] » vietnamiens.

En janvier 1946, les Britanniques transmirent aux Français le « contrôle » qu’ils exerçaient. Le 26 mars 1946, alors que le rapatriement des militaires japonais était finalement en cours, les dernières troupes « britanniques » quittaient l’Indochine.

Le matériel américain provenant du « prêt-bail » utilisé par les Britanniques, fut transféré aux forces françaises avec l’accord du Président Truman.

La déclaration d’indépendance d’Ho Chi Minh

Dans le même temps se déroulait une autre manœuvre. Un groupe dépendant du bureau américain des Services Stratégiques (OSS), dirigé à Hanoï par le capitaine Archimède Patti, avait noué de très bons rapports avec Ho Chi Minh et les Viet Minh, et soutenait les partisans de l’indépendance du Vietnam.

Pendant la guerre, Ho Chi Minh envoya à Roosevelt depuis son poste de commandement dans la jungle, des lettres d’admiration.

En février I945, lorsque des résistants Viet Minh sauvèrent le pilote américain d’un avion abattu par les Japonais, Ho Chi Minh accompagna celui-ci pendant 600 km jusqu’à l’état-major allié de Kunming en Chine, où Ho rencontra Charles Penn, un membre de l’OSS.

Ho rencontra aussi le général [américain] Claire Chennault. Il fut ramené jusqu’à la frontière à la mi-avril par un avion américain, emportant une photo dédicacée du fameux Chennault et six pistolets américains. Il était accompagné de deux officiers sino-américains, d’un opérateur de radio et d’un officier de renseignement. A la mi-juillet, une équipe d’instruction de six hommes de l’OSS fut parachutée sur le quartier général Viet Minh de Tan Trao, pour entraîner une « compagnie américano-vietnamienne » de 100 hommes.

Après la reddition japonaise à Tokyo, les troupes de Ho marchèrent sur Hanoï combattant toujours les Japonais, et accompagnées d’officiers de l’OSS.

Lorsque Ho Chi Minh lut en public sa Déclaration d’indépendance, le capitaine Patti était présent. Deux avions américains Lightning firent un passage au-dessus de la cérémonie. La population française d’Hanoï était consignée, sous surveillance, les Américains se déplaçaient librement.

Ho adressa un message aux Nations Unies, transmis par les moyens de l’OSS, selon lequel si le Vietnam n’obtenait pas son indépendance, il combattrait pour l’obtenir. Un message fut aussi adressé à de Gaulle, au nom de l’empereur Bao Da, disant :

Vous comprendriez mieux, si vous pouviez voir ce qui se produit ici, si vous pouviez percevoir ce désir de l’indépendance qui est au cœur de chacun et qu’aucune force humaine ne peut plus refréner plus longtemps.

L’envoyé de De Gaulle à Saigon, au sud de l’Indochine, le vice-amiral Thierry d’Argenlieu, fut pire qu’inutile, mais le commandant Sainteny, qui avait dirigé pendant la guerre la mission militaire de De Gaulle en Chine, à Kunming envisageait une possibilité réelle d’entente politique avec Ho Chi Minh, pour qui il éprouvait un grand respect. Sainteny vint à Hanoï en tant que premier émissaire de l’après-guerre, il y fut témoin de la mise en place du gouvernement Viet Minh au Vietnam du nord.

Sainteny rendit compte (encore que d’une façon non positive) de la manifestation du 14 septembre 1945 à Hanoï, « qui marquait la déclaration de guerre du Vietnam à l’empire britannique. Tout au long de ce jour mémorable, de jeunes Vietnamiens ont défilé dans les rues de Hanoï, gesticulant, criant, et portant des banderoles qui informaient l’empire britannique que, le Vietnam leur ayant déclaré la guerre, s’il ne voulait pas voir survenir les pires catastrophes, il n’avait pas d’autre choix que de retirer les troupes que le général Gracey venait juste d’amener à Saigon. »

Et pourtant, une semaine seulement après la proclamation de l’indépendance, Washington informa les agents américains à Hanoï que des mesures étaient en cours d’être prises pour « faciliter la reprise du pouvoir par les Français ». A la mi-octobre, tous les personnels militaires des Etats-Unis reçurent l’ordre de quitter l’Indochine.

Un autre groupe de douze agents de l’OSS, à Saigon, commandé par le lieutenant-colonel Peter Dewey, entamait des contacts avec une grande variété de groupes, comprenant le Viet Minh local. Gracey, après son arrivée le 13 septembre, se plaignit des activités de Dewey qu’il qualifiait de subversives. Dewey fut tué à un point de contrôle routier du Viet Minh au nord de Saigon le 26 septembre 1945.

Le Gandhi d’Indochine

Les forces françaises, de plus en plus nombreuses, vinrent d’abord à Saigon, « reprirent » le sud-Vietnam [11] et le Cambodge, puis s’attaquèrent au Tonkin.

Sainteny, pourtant conservait son estime pour Ho Chi Minh. Il écrivait à son sujet au début de 1946 :

L’étendue de ses connaissances, son intelligence, son incroyable énergie, sa sobriété et son total engagement personnel ont acquis un prestige et une popularité incomparables aux yeux du peuple. Il est indéniablement tragique que la France n’ait pas apprécié à sa juste valeur cet homme et n’ait pas su comprendre sa force et le pouvoir qu’il exerçait ... Ses paroles, son comportement, son attitude, sa personnalité, tout indiquait de façon convaincante qu’il était opposé au recours à la force. Tout au long de cette période, il n’y a aucun doute qu’il aspirait à devenir le Gandhi de l’Indochine.

Sainteny considérait aussi Vo Nguyen Giap, un docteur en droit comme « un brillant produit » de la culture française.

Alors que les Français étaient déjà en lutte contre le Viet Minh au sud-Vietnam, le 9 mars 1946 Ho et Sainteny signaient un accord aux termes duquel les Français pouvaient rentrer pacifiquement à Hanoi. Le Viet Minh ordonna un cessez-le-feu dans tout le Vietnam.

La France reconnaissait la République du Vietnam comme « un État libre avec ses propres gouvernement, parlement, armée, et finances », mais faisant partie de l’Union indochinoise et de l’Union française - une entité qui n’avait pas encore d’existence.

Le chaos politique qu’était la IVe République française fit avorter cette possibilité d’aboutir à une solution pacifique de la crise. Le nouveau gouvernement en place à Paris reconnut un Etat distinct au sud-Vietnam, au mépris des engagements pris envers Ho Chi Minh.

La conférence de Fontainebleau en 1946 refusa de reconnaître le gouvernement Viet Minh, en dépit du fait que c’était le seul dans toute l’Indochine à avoir été élu démocratiquement, lors d’élections à l’Assemblée nationale en I945.

Dans les sauvages batailles politiciennes, droite contre gauche, le Vietnam n’était qu’un « élément » à ne mettre en avant que lorsqu’il pouvait être utilisé par un camp pour nuire à l’autre. Il n y avait aucune politique autre que les politiques partisanes.

Les offres de paix de Ho furent rejetées. A la fin de 1946 le gouvernement VietMinh se retira dans la jungle, et la vraie guerre commença.

A Paris, à l’occasion de la conférence de Fontainebleau, Ho avait rencontré l’ambassadeur des États-Unis et lui avait dit que le Viet Minh voulait l’indépendance au sein de l’Union française, plutôt que le communisme. Malgré cela les Etats-Unis n’exercèrent aucune pression sur les Français pour les inciter à négocier, comme ils l’avaient fait sur les Hollandais à propos de l’Indonésie.

La guerre dégénéra, s’achevant par un naufrage dans les sables mouvants. Comme les Japonais en Chine dans les années 1940, hors des villes les Français ne contrôlaient que les axes routiers, et encore seulement de jour. Tout le reste de l’espace était en dissidence.

En 1949 un gouvernement dirigé par l’ancien empereur Bao Dai vit le jour à Saigon, se voyant promettre « l’indépendance » par la Quatrième République. Ce « gouvernement » fut reconnu par les États-Unis, et le soutien financier américain à l’effort de guerre français prit son essor : en 1954 les États-Unis finançaient 80 % de l’effort de guerre français. Dès 195I la France employait du napalm fourni par les États-Unis.

Pendant cette même période, en décembre I949, l’Armée de Libération Populaire de Chine avait atteint la frontière vietnamienne. En janvier I950, la Chine et l’Union soviétique reconnaissaient la République démocratique du Vietnam de Ho Chi Minh.

La dernière forteresse

En 1953 le général Giap déplaça ses forces en direction de la vallée du Mékong via le Laos. L’éventualité de voir le Viet Minh atteindre le Cambodge et le sud Vietnam par cette voie incita les Français, en novembre 1953, à prendre la malencontreuse décision d’établir une place forte dans la région accidentée à l’ouest d’Hanoi : L’endroit choisi s’appelait Dien Bien Phu. Le 13 mars 1954 les forces françaises subirent le violent assaut du VietMinh.

Le Secrétaire d’État américain John Foster Dulles, ce vaillant combattant de la guerre froide, ne tarda pas à faire cliqueter son sabre nucléaire. En mai 1952 Dulles avait formulé la doctrine américaine de représailles massives de façon à arrêter toute velléité d’éventuels « agresseurs ».

Ils devaient être persuadés d’avance qu’ils seraient « soumis à des représailles d’une violence telle qu’ils ne tireraient aucun profit de leur agression », disait Dulles. En janvier 1954, Dulles s’exprima au Conseil new-yorkais des Relations étrangères, où il mit la Chine en garde contre toute intervention en Indochine pour aider Ho Chi Minh.

La politique américaine, proclamait Dulles, était « de s’en remettre en priorité à une grande capacité d’exercer des représailles instantanées par des moyens et en des lieux choisis par nous-mêmes ». Ces représailles utiliseraient « quelques moyens militaires sélectionnés, plutôt qu’une multitude de moyens », pour obtenir ce que Dulles appelait une protection contre « un État agressif, disposant de ressources humaines surabondantes ». Il signalait que si la Chine intervenait au Vietnam, ceci pourrait engendrer « de graves conséquences qui pourraient ne pas se limiter à l’Indochine ».

Alors qu’à Dien Bien Phu la situation empirait pour les troupes du corps expéditionnaire français, l’amiral Arthur Radford, président du Comité des chefs d’état-major américain émit une mise en garde contre ce qu’il appelait le danger de « communisation » de l’Asie tout entière, et proposa l’emploi d’armes nucléaires « tactiques » contre le Viet Minh. Ceci ne fut pas approuvé : la suggestion fut soumise verbalement au général Mac Arthur, alors Conseiller du Département de la Défense, qui s’opposa même à la simple menace d’emploi de ces armes.

Plus tard, en avril 1961, Mac Arthur devait rencontrer aussi le Président Kennedy, et lui conseiller de ne pas impliquer de forces terrestres américaines dam une guerre sur le continent asiatique ; après cette rencontre, Kennedy dit à l’un de ses conseillers qu’il ne voulait pas prendre le risque d’envoyer des troupes américaines en Indochine. Mac Arthur renouvela son avertissement à Kennedy en 1963, et après l’assassinat de celui-ci à Lyndon Johnson, mais ce fut en vain.

Les Viet Minh détruisirent la piste d’atterrissage de Dien Bien Phu, interdisant dès lors toute arrivée de renfort ou d’approvisionnement. La force expéditionnaire française fut rapidement anéantie. Elle capitula le 7 mai 1954, après la perte de 15 000 vies en moins de deux mois.

Le ministre des Affaires étrangères russe V.M. Molotov proposa la tenue d’une conférence des cinq nations, dont la Chine, qui se réunit à Genève en mai 1954 pour négocier un règlement de l’affaire vietnamienne.

En France, Pierre Mendès France devint président du Conseil en juin 1954. Agissant avec décision, il annonça qu’il voulait mettre fin à la guerre dam les trente jours, soit avant le 21 juillet, faute de quoi il démissionnerait. Le Président du Conseil savait ce qu’il disait : pour appuyer sa politique il déclara que s’il n y avait pas d’accord à Genève pour un cessez-le jeu, l’Assemblée nationale française aurait à voter la mobilisation générale pour envoyer une armée combattre au Vietnam.

Mendès France savait très bien qu’une telle loi ne passerait jamais, et il partit pour Genève pour y négocier un accord. Avec Ho, ils s’entendirent finalement sur un partage du Vietnam à la hauteur du 17e parallèle, suivi de la tenue d’élections décidant de la réunification finale, dans les deux ans suivants.

[12]

L’idée d’un règlement global de la situation politique en Indochine, basé sur l’indépendance et la neutralité, ou le non-alignement, des trois États de la région - Vietnam, Cambodge et Laos - fut suggérée à la conférence de Genève par le Premier ministre chinois Chou En Laï.

Cette conception d’un neutralisme facteur de paix était à la base de la politique étrangère du Premier ministre indien Jawaharlal Nehru. Celui-ci pourrait être qualifié de « internationaliste nationaliste », s’efforçant d’obtenir la paix non pas par l’alignement sur l’un ou l’autre puissant bloc, mais par la coopération entre nations souveraines et indépendantes.

Le 31 décembre 1953, la Chine et l’Inde publièrent les fameux « Cinq Principes de la Coexistence Pacifique », lors de l’ouverture de leurs négociations sur le statut du Tibet. Les Cinq Principes devaient ensuite être inclus dans les déclarations conjointes sino-indienne et sino-birmane publiées lors des visites de Chou En Laï dans les pays concernés, en juin I954.

Les cinq principes sont :

Respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, engagement mutuel de non-agression, non-interférence dans les affaires intérieures de l’autre partie, égalité et mutualisation des profits, et coexistence pacifique.

C’est à Genève que se produisit l’incident resté fameux du refus de John Foster Dulles de serrer la main de Chou En Laï. Dulles rencontra Chou dans une pièce, et Chou, qui n’avait encore jamais rencontré Dulles, lui tendit la main. Dulles refusa tout contact et quitta la pièce avec raideur.

Nonobstant Dulles, Chou En Laï joua un rôle déterminant en obtenant que soit signé un accord. L’Inde, la Birmanie, et d’autres nations non alignées de la région ont apporté leur soutien à la politique de neutralisme. Chou lui-même était sous la pression du besoin qu’éprouvait la Chine d’un environnement paisible au sein duquel elle pourrait rebâtir sa propre économie.

Le neutralisme fut aussi favorablement accueilli par les Européens, préoccupés à l’idée que l’attitude implacable et l’hostilité anti-communiste de Dulles ne pouvaient aboutir qu’â une poursuite de la guerre. Chou rencontra séparément Mendès France en juin I954 à Berne, où ils se mirent d’accord sur l’idée qu’un gouvernement d’union devait être formé au Vietnam à partir d’élections nationales, et Chou accepta de reconnaître les gouvernements monarchiques du Cambodge et du Laos, si la neutralité de ceux-ci était confirmée.

Chou visita l’Inde et la Birmanie lors d’une interruption de la conférence, en juin 1954. A New-Delhi, Chou et Nehru publièrent une déclaration commune appelant à un règlement politique de la question indochinoise et à la neutralité des trois États de la péninsule.

Au début de la conférence de Genève Chou proposa de mettre fin aux hostilités au Vietnam et de prohiber la réintroduction de troupes et de matériel militaire en Indochine. Il considérait que c’était « la plus importante condition » pour « mettre fin aux ingérences étrangères ».

Il mit en garde contre les implications internationales d’une poursuite de la guerre en Indochine :

L’existence de cet état de choses, et sa prolongation, affectent le règlement pacifique de questions internationales urgentes, particulièrement en Asie, et aggravent le malaise et les tensions dans les rapports internationaux.

L’accord de Genève, signé finalement le 21 juillet 1954, décidait un cessez-le jeu, et prévoyait que les signataires ne porteraient pas atteinte à la souveraineté, l’indépendance et la neutralité du Vietnam, du Cambodge, et du Laos. Le Vietnam était divisé en deux par le 17e parallèle, mais l’accord affirmait que « la démarcation militaire était provisoire, et ne devait en aucune façon être considérée comme une ligne frontalière politique ou territoriale ». Des élections devaient se tenir en juillet 1956, pour former un gouvernement de tout le Vietnam.

Il était interdit de conserver ou d’établir des bases militaires de nations étrangères. Chou observa que ces mesures « rendraient les peuples des trois États d’Indochine aptes à entreprendre la construction de leurs pays respectifs dans un environnement pacifique ».

Dans un discours, à Pékin en août 1954, Chou estima qu’il était désormais possible d’établir « une zone de paix collective en Indochine et dans les régions environnantes ».

Il y eut un sérieux problème : le gouvernement des États-Unis et ceux de Hanoï et de Saigon refusèrent de signer l’accord. Les États-Unis se contentèrent de s’engager à s’interdire « la menace ou l’usage de la force » contre la mise en application des accords.

Le Vietnam devient un problème américain

Le Président de Gaulle, dans ses « Mémoires », écrit à propos de l’automne 1958, lorsqu’il devint Président du Conseil de la IV"" République agonisante :

Mon dessein consiste donc à dégager la France, non pas de l’Alliance atlantique que j’entends maintenir à titre d’ultime précaution, mais de l’intégration réalisée par l’OTAN sous commandement américain ; à nouer avec chacun des États du bloc de l’Est et, d’abord, avec la Russie des relations visant à la détente, puis à l’entente et à la coopération ; à en faire autant, le moment venu, avec la Chine ; enfin, à nous doter d’une puissance nucléaire telle que nul ne puisse nous attaquer sans risquer d’effroyables blessures. Mais, ce chemin, je veux le suivre à pas comptés, en liant chaque étape à l’évolution générale et sans cesser de ménager les amitiés traditionnelles de la France.

Dès le 14 septembre 1958, je hisse les couleurs. Par un mémorandum adressé personnellement au Président Eisenhower et au Premier ministre MacMillan, je mets en question notre appartenance à l’OTAN ... mon mémorandum constate qu’une véritable organisation de la défense collective exigerait que celle-ci s’étendit à toute la surface de la terre au lieu d’être limitée au secteur de l’Atlantique nord, et que le caractère mondial de la responsabilité et de la sécurité de la France fait que Paris devrait participer directement aux décisions politiques et stratégiques de l’alliance, décisions qui, en réalité, sont prises par la seule Amérique avec consultation a parte de l’Angleterre... Ainsi que je m’y attends, les deux destinataires de mon mémorandum me répondent évasivement. Rien ne nous retient donc d’agir.

[13] »

Néanmoins, en raison de circonstances complexes, manque d’armes nucléaires françaises, crise algérienne non encore résolue, menaces de Nikita Khrouchtchev sur Berlin, de Gaulle dut attendre.

Du début de 1959 à 1962, de Gaulle conduisit la marche vers l’indépendance de l’Algérie. Il y eut plusieurs phases, d’abord la garantie du droit de l’Algérie à l’autodétermination, puis le partage des responsabilités avec la France, et finalement l’indépendance totale en 1962. Que ce processus ait été effectivement le fait d’une coopération est attesté par le fait que, jusqu’en 1968-69, le gouvernement algérien accepta de laisser la France procéder à ses essais nucléaires dans le Sahara algérien.

De Gaulle, lorsqu’il revint au pouvoir en 1958, avait eu le soutien de l’armée française d’Algérie, dont les chefs escomptaient qu’il s’opposerait à l’indépendance. Une fois au pouvoir, de Gaulle agit en fonction des nécessités et non pour plaire à ceux qui l’avaient aidé. Il y eut une réaction violente des éléments pro-OTAN de l’armée française, avec à leur tête le général Challe, avec pour résultat deux tentatives de coups de force contre de Gaulle, en 1960 et 1961.

De Gaulle rencontre Kennedy

Très tôt après l’élection du Président Kennedy, en mars 1961, le président de

l’Assemblée nationale Jacques Chaban-Delmas fit une visite à Washington. De

Gaulle le chargea de dire au Président américain « de ne pas se laisser embourber dans cette affaire vietnamienne où les États-Unis pourraient perdre leurs forces et leur âme ». Kennedy autorisa Chaban-Delmas à faire part au Pentagone et au Département d’État de l’opinion française sur une solution « neutraliste » pour la région, en commençant par le Laos.

De Gaulle reçut de Chaban-Delmas a de l’ambassadeur de France à Washington Hervé Alphand un rapport favorable sur JFK.

Le 31 mai 1961, de Gaulle reçut le Président Kennedy à Paris. Au sujet de Kennedy, il écrit dans ses « Mémoires » :

Choisi pour entreprendre, mais élu de justesse ; mis à la tête d’un pays colossal, mais dont les problèmes intérieurs sont graves ; enclin à agir vite et fort, mais aux prises avec la lourde machine des pouvoirs et des services fédéraux ; entrant en scène dans un univers où s’étalent la puissance et la gloire américaines, mais dont toutes les plaies suppurent et où se dresse, à l’opposé, un bloc hostile et monolithique ; trouvant, pour jouer la patrie, le crédit ouvert à sa jeunesse, mais aussi les doutes qui entourent un novice, le nouveau Président, en dépit de tant d’obstacles, est résolu à faire carrière au service de la liberté, de la justice et du progrès. li est vrai que, persuadé du devoir que les États-Unis et lui-même auraient de redresser les torts, il sera porté d’abord à des interventions que le calcul ne justifie pas. Mais l’expérience de l’homme d’État eût sans doute contenu peu à peu l’impulsion de l’idéaliste. John Kennedy avait les moyens et, sans le crime qui le tua, il aurait pu avoir le temps d’imprimer sa marque à l’époque. [14]

A peine élu, Kennedy avait commencé une correspondance avec de Gaulle sur de nombreux sujets : le Congo, le Laos, le sommet avec Khrouchtchev qu’il proposait de tenir à Vienne.

Pour de Gaulle, ainsi que l’écrit son biographe Lacouture, la règle d’or à suivre en

Indochine était devenue de prévenir toute intervention militaire, de quelque nature soit-elle. Il le déclara à JFK, qui objecta que si l’adversaire sentait qu’il n’y avait aucun risque d’intervention, il ne cèderait pas. De Gaulle insista en faisant valoir à Kennedy combien les problèmes étaient complexes, la diversité des pays de la région, le rôle de la Chine, dont il fallait tenir compte. Il y avait déjà des tensions sino-soviétiques, disait de Gaulle. Kennedy, malgré tout, restait influencé par la vision manichéenne d’un bloc communiste affrontant le monde libre, qui avait force de loi à Washington à cette époque...

...il arrive à Paris, débordant de dynamisme..., formant avec son épouse brillante et cultivée un couple rempli de charme...

(...) Il en ressort que l’attitude des États-Unis à l’égard de la France a décidément bien changé ! Il est déjà loin le temps où - amitié traditionnelle mise à part - Washington s’en tenait à considérer Paris comme l’un quelconque de ses protégés... Maintenant les Américains ont pris leur parti de notre indépendance et ont affaire à nous directement et spécialement.

Mais... en somme, ce que Kennedy me propose dans chaque cas, c’est de recevoir une part dans ses entreprises. Ce qu’il m’entend lui répondre, c’est que Paris est assurément très disposé à une concertation étroite avec Washington mais que, ce que fait la France, elle le fait de son propre chef.

C’est surtout au sujet de l’Indochine que je marque à Kennedy combien nos politiques divergent. Il ne me cache pas, en effet, que les États-Unis se préparent à intervenir. Au Siam, ils implantent des bases aériennes, grâce à l’influence quasi exclusive qu’ils exercent sur le gouvernement du maréchal Sarit. Au Laos, dont la neutralité va être réaffirmée par une conférence à Genève, ils introduisent leurs « conseillers militaires » en liant partie avec des chefs locaux, malgré les réticences du prince Souvanna Phouma et du parti des « neutralistes ».

Au Sud-Vietnam, après avoir poussé à la prise du pouvoir dictatorial par Ngo Dinh Diem et au départ des conseillers français, ils commencent à mettre en place, sous prétexte d’assistance, les premiers éléments d’un corps expéditionnaire.

John Kennedy me fait comprendre que l’affaire va se développer en vue d’établir dans la péninsule indochinoise un môle de résistance aux Soviets. Mais, au lieu de lui donner l’avis favorable qu’il souhaite, je déclare au Président qu’il s’engage sur une mauvaise voie.

"Pour vous", lui dis-je, "l’intervention dans cette région sera un engrenage sans fin. A partir du moment où des nations se sont éveillées, aucune autorité étrangère, quels que soient ses moyens, n’a de chance de s’y imposer. Vous allez vous en apercevoir. Car si vous trouvez sur place des gouvernants qui, par intérêt, consentent à vous obéir, les peuples, eux, n’y consentent pas et, d’ailleurs, ne vous appellent pas. L’idéologie que vous invoquez n’y changera rien. Bien plus, les masses la confondront avec votre volonté de puissance. C’est pourquoi, plus vous vous engagerez là-bas contre le communisme, plus les communistes y apparaîtront comme les champions de l’indépendance nationale, plus ils recevront de concours et, d’abord, celui du désespoir. Nous, Français, en avons fait l’expérience. Vous, les Américains, avez voulu, hier, prendre notre place en Indochine. Vous voulez, maintenant y prendre notre suite pour rallumer une guerre que nous avons terminée. Je vous prédis que vous irez vous enlisant pas à pas dans un bourbier militaire et politique sans fond, malgré les pertes et les dépenses que vous pourrez y prodiguer. Ce que vous, nous, et d’autres devront faire dans cette malheureuse Asie, ce n’est pas de nous substituer aux États sur leur propre sol, mais c’est de leur fournir de quoi sortir de la misère et de l’humiliation qui sont là comme ailleurs, les causes des régimes totalitaires. Je vous le dis au nom de notre Occident".

Kennedy m’écoute. Mais l’évènement fera voir que je ne l’ai pas convaincu... Kennedy quitte Paris. J’ai eu affaire à un homme que sa valeur, son âge, sa juste ambition, chargent de vastes espoirs. Il m’a semblé être sur le point de prendre son essor pour monter haut, comme un oiseau de grande envergure bat des ailes à l’appel des cimes.

De son côté, rentré à Washington, il dira le 6 juin dans un Discours à la nation américaine : "j’ai trouvé dans le général de Gaulle un conseiller avisé pour l’avenir et un guide éclairé pour l’Histoire qu’il a contribué à faire... je ne pourrais avoir une confiance plus grande en qui que ce soit."

Nous étant l’un et l’autre reconnus, nous continuons notre route, chacun portant son fardeau et marchant vers sa destinée ! [15].

Six mois plus tard, à la fin de 196I, les États-Unis doublaient le nombre de leurs

« conseillers » envoyés à Saigon.

Une politique réaliste pour l’Asie

De Gaulle envisageait d’un point de vue stratégique une politique « réaliste » pour l’Asie, alors une région de « deux milliards d’hommes, cinquante siècles d’histoire, l’immensité de l’espace du Sinaï au Kamtchatka ... un horizon gaulliste », selon Lacouture.

Lorsque de Gaulle revient au pouvoir en juin 1958, l’Indochine est toujours au bord du précipice. Au Vietnam, les difficultés de Ngo Dinh Diem ne font que commencer ; au Cambodge le Prince Norodom Sihanouk « a rendu son neutralisme plus dynamique » en reconnaissant la République populaire de Chine ; le Laos a été le siège d’un coup d’état du pro-américain maréchal Phoumi Nosavan. De 1958 à 1962 la situation au Vietnam se dégrade. En décembre 1960 naît le Front de Libération nationale, ou Viet Cong ; et les États-Unis accentuent leur implication.

Selon Lacouture, la réaction de De Gaulle devant l’accroissement de l’engagement américain au Vietnam fut inspirée non seulement par le respect du « Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » mais aussi par la vision quasi-prophétique qu’il avait des conséquences de cette implication. De Gaulle était « hanté » par le souvenir de la politique menée par Roosevelt vingt ans plus tôt pour évincer d’Indochine la France. C’était une chose que de comprendre - rétrospectivement - la nécessité dans laquelle on s’était trouvé en I954 de faire ce qui n’avait pas été fait en 1946, c’en était une autre de regarder Washington emprunter la mauvaise voie qu’avait alors suivie la France.

Eût-il été un « anti-américain primaire », de Gaulle aurait pu se réjouir de voir les Américains s’embourber toujours davantage, d’autant plus qu’il avait prévu chaque pas supplémentaire. Il aurait pu y voir une chance pour la France de gagner en liberté d’action à mesure que les États-Unis étaient davantage empêtrés, mais de Gaulle était bien plus soucieux de la paix du monde que de petites opportunités pour la France, écrit Lacouture. De Gaulle voyait dans l’engagement américain en Indochine, si près de la Chine alors en proie elle-même à des troubles, une menace pour la paix du monde.

De Gaulle avait une stratégie en ce qui concerne l’Indochine, qu’il inaugura à propos du Laos en 1962. En 1963 il proposa une solution « neutraliste » pour le

Vietnam, et cette formule fut adoptée pour le Cambodge le 1er septembre 1966. Il formula le vœu que le peuple vietnamien fournisse un « effort national » pour arriver à l’unité et « l’indépendance vis-à-vis des influences étrangères », et s’engagea à ce que la France coopère au maximum à la réussite de ce projet. Il semblait que cette proposition intéressait le Nord-Vietnam, et les autorités françaises mirent en action des antennes orientées vers Hanoï à partir de diverses capitales. Mais la situation se détériora, avec le coup d’état des généraux et les meurtres de Ngo Dinh Diem et de son frère Ngo Dinh Nhu.

La politique de De Gaulle reposait sur trois idées : qu’une intervention militaire en Asie ne servirait en rien la cause de l’Occident ; que le neutralisme, au moins pour les nations d’Indochine, et peut-être pour toute l’Asie du sud-est, était le meilleur moyen de créer un équilibre ; et qu’à partir de là on pourrait composer avec la Chine, la politique d’Hanoï de contrôle total du pays, et la présence russe au Vietnam.

De Gaulle avait tenté d’obtenir le soutien de Kennedy à ses vues. Il essaya aussi d’agir en commun avec les dirigeants de la région, particulièrement avec le Prince Sihanouk du Cambodge, qui s’affichait partisan de la doctrine

« du juste milieu ».

Si par sa firme intransigeance le peuple vietnamien avait réussi à faire admettre son erreur à de Gaulle, on pouvait en dire autant des Américains. De Gaulle avait mis en garde le Président Eisenhower contre une intervention militaire le 1er septembre 1959, et le Président Kennedy le 1er juin 1961, mais ses avertissements étaient délibérément discrets tant que l’engagement américain restait limité. Mais après le coup de force contre Ngo Dinh Diem et la répression brutale par le gouvernement de Saïgon des manifestations bouddhistes le 29 août 1963, de Gaulle annonça au monde entier ce qu’il pensait du Vietnam. Il écrivit de sa propre main une déclaration selon laquelle la France, connaissant « la valeur de ce peuple » voulait qu’il puisse « déployer son activité dans l’indépendance vis-à-vis de l’extérieur, la paix et l’unité intérieures ». Parlant du « Vietnam tout entier », il dit que c’était à son peuple de « choisir les moyens » de parvenir à l’unité, et que la France était prête à l’aider dans ce but.

De Gaulle ne faisait pas explicitement référence au neutralisme, mais prônait une réunification sans guerre civile. Cependant, au Vietnam il n’avait pas les moyens, qu’il avait eus en Algérie, de mettre en œuvre cette politique. Ceci étant, il agit hardiment : il établit des relations avec la République Populaire de Chine, indiquant clairement dans son discours du 31 janvier 1964, que le sort de l’Indochine était un facteur important de la décision qu’il prenait.

En établissant des relations avec Pékin, mettant un terme du côté français au blocus politique, économique et militaire imposé depuis quinze ans à la Chine, de Gaulle modifiait les échéances. L’Observer de Londres réagit le 2 février 1964 : « De Gaulle vient de s’immiscer dans les affaires d’Asie à la manière d’un brise-glace diplomatique », selon le journal. Mais ne voulant voir dans tout cela qu’un « défi » lancé par les Français, les Américains et leurs partisans indochinois eurent une réaction négative.

Au sujet de la politique indochinoise de De Gaulle, Lacouture [16] écrit :

L’aurait-il été [homme du discours de Phnom-Penh (Ndt)] sans le geste décisif accompli [17] trente mois auparavant, et qui déjà avait fait de lui l’interlocuteur privilégié des masses asiatiques ? En annonçant l’établissement de relations diplomatiques entre la France et la République populaire de Chine [18] le 27 janvier 1964, le général de Gaulle s’était acquis en Extrême-Orient - Inde et Japon compris - un crédit sans rival.

L’affaire avait été mûrement réfléchie et préparée par lui, et par lui seul conduite ... Le terrain avait été préparé par les prédécesseurs de Charles de Gaulle dès les années cinquante : au cours de la conférence de Genève de 1954, Pierre Mendès France avait rencontré à Berne le Premier ministre chinois Chou En l.aï, dont les efforts en vue d’aboutir au règlement de paix avaient paru prometteurs de lendemains plus positifs encore. Mais le soutien apporté ensuite par Pékin aux insurgés algériens avait bloqué le processus - sans parler du veto latent opposé par Washington à tout rapprochement entre ses alliés et la révolution chinoise.

Ce dernier argument n’était pas de nature à arrêter de Gaulle, on le sait. Au contraire, dirait-on : le plaisir mineur qu’il prenait à rappeler à Washington que la diplomatie française ne s’élabore qu’à Paris se combine ainsi à la satisfaction majeure d’accorder la raison à l’histoire, le droit à la géopolitique.

Comment ne pas reconnaître que la Chine est gouvernée par les pouvoirs - bons ou mauvais - de Pékin et non par ceux de Taipei ? Et comment tenir à l’écart des grands débats de l’Asie et du monde en général ce géant encore courbatu et démuni, mais plus riche d’histoire qu’aucun autre, et qui forme à lui seul le quart de l’humanité ?

Tchang Kaï Chek demeurait un problème pour de Gaulle, qui se rappelait la lutte en commun lors de la deuxième guerre mondiale. Le gouvernement de Tchoun-King, pendant la guerre, fondait sa légitimité sur sa contribution à la sauvegarde de l’indépendance de la Chine, non sur l’autorité exercée sur le territoire national. Mais sur ce dernier point, selon Lacouture, Mao Tsé Toung et Chou En Laï « avaient autant de titres que Tchang - dont nul mouvement organisé, sur le continent chinois, ne semblait plus soutenir la revendication à la légitimité ».

A son retour au pouvoir, de Gaulle avait fait de la reconnaissance de Pékin un projet à long terme, à réaliser dès que l’apaisement du conflit algérien le rendrait possible. En 1957, le général avait lu « Le serpent et la tortue », un livre écrit par Edgar Faure à son retour d’un séjour en Chine, dont le titre s’inspirait d’un poème de Mao. Faure plaidait pour l’établissement d’un « lien diplomatique » entre la France et la RPC. Il envoya son livre à de Gaulle, qui lui adressa une réponse « totalement favorable à [son] point de vue [19] » accompagnée de la plainte habituelle « si la France avait un Etat ! ».

En 1961, écrit Lacouture, la France en a un. De Gaulle invite alors Faure à venir « l’entretenir du problème chinois ». Faure recommanda la prudence, tant que le

conflit algérien n’était pas réglé.

Trois ans plus tard, de Gaulle demanda à nouveau à Faure son opinion. Mais alors,

non seulement l’affaire algérienne avait trouvé son issue - par l’indépendance de

l’Algérie en 1962 - mais la Chine de son côté faisait face à des difficultés en raison de frictions avec les Soviétiques. « Quel meilleur moment choisir pour leur tendre la main ? » demanda Faure à de Gaulle. Il informa aussi le Président qu’il allait être invité à se rendre en Chine. De Gaulle, l’homme d’État, lui dit : « Oui, vous irez en Chine. Mais vous irez comme mon représentant ».

Le voyage prévu comportait deux autres visites : l’une, à l’aller, au Prince Sihanouk au Cambodge, et au retour une à Nehru, en Inde. Lacouture écrit que c’était pour masquer tant soit peu l’objectif réel du déplacement. Mais il y avait peut-être aussi autre chose. La Chine et l’Inde s’étaient livrées une bataille frontalière, brève mais violente, en 1962 - à l’époque de la crise des missiles de Cuba - qui avait causé de graves dommages dans le domaine du développement. Ce fut une très sage idée, de la part de De Gaulle, que d’envoyer alors son représentant à New-Delhi. Le Président donna à Faure une lettre personnelle d’accréditation auprès du gouvernement chinois. Faure remarqua qu’à son atterrissage en Chine, fin octobre 1963, les dirigeants chinois le traitaient comme un négociateur.

« C’est Chou En Laï qui prend l’affaire en main et établit, avec Edgar Faure, un protocole d’accord que, le 2 novembre, l’envoyé français prend sur lui de signer AD REFERENDUM [20], bien qu’il n’eût été chargé que d’une mission de sondage ... Une visite à Mao Tsé Toung ayant mis sur sa mission le sceau le plus solennel, Faure repartit pour l’Europe. » écrit Lacouture. [21]

Au cours de son escale à New-Delhi il adressa à l’Élysée le texte du projet d’accord. Le Général exprima sa reconnaissance quand il reçut son envoyé, le 22 novembre 1963, le jour même de l’assassinat du Président Kennedy.

Compte tenu de la disparition du jeune Président les deux hommes convinrent que la conclusion de l’affaire devait se situer en janvier 1964. De Gaulle fit l’effort d’écrire à Tchang Kaï-chek, le 14 janvier 1964, pour le mettre au courant personnellement. « Mais (...) la France ne saurait ignorer plus longtemps un fait qui s’est établi... »

Une mission prudemment discrète de Jacques de Beaumarchais (directeur d’« Europe » au ministère des Affaires étrangères, très proche de Couve de Murville) auprès de l’ambassadeur de Chine à Berne, rendit possible la mise au point du texte conçu par Faure en novembre.

Un communiqué conjoint fut publié simultanément le 27 janvier à Pékin et à Paris, spécifiant que les deux gouvernements avaient décidé « d’établir des relations diplomatiques » et d’échanger des ambassadeurs « dans un délai de trois mois ». Le gouvernement de Pékin spécifiait, quant à lui, que la France ne connaissait « qu’une Chine ».