[sommaire]

Par Hector Rivas

Dans la série d’articles sur le thème de « l’homme ingénieur de la biosphère », nous publions ce texte adapté d’une vidéo diffusée par LPAC-TV, sur la façon dont l’homme a amélioré la production du maïs au point d’en faire un élément essentiel à sa survie. Depuis l’antiquité la plus reculée, ce sont les sociétés qui interdisent l’usure financière et incitent les hommes créateurs et producteurs, comme Sumer à ses débuts, qui ont permis à notre espèce d’améliorer sa maîtrise de l’univers.

Il nous appartient de faire en sorte que dans les siècles à venir, les générations futures aient de bonnes raisons d’appeler ce XXIe siècle « l’âge de Prométhée », parce qu’il aura été celui au cours duquel l’humanité aura entrepris les projets les plus ambitieux qu’elle ait jamais conçus : le lancement de ce vaste projet d’aménagement des cours d’eau du continent américain, connu sous le nom de North American Water and Power Alliance (NAWAPA, alliance nord-américaine pour l’eau et l’énergie), permettant d’irriguer les zones les plus arides des Etats-Unis et du Mexique, première pierre d’un système d’infrastructure international grâce auquel l’homme pourra transformer toute la biosphère. L’eau, le transport et l’énergie deviendront disponibles grâce aux transferts de ressources hydriques, à la construction de réseaux de transport à grande vitesse reliant les continents, notamment via un tunnel sous le détroit de Béring, et à une renaissance de l’énergie nucléaire civile au service du développement.

Le NAWAPA implique bien davantage que de simplement détourner les eaux du Yukon en Alaska vers les États du sud-ouest américain : il s’agit littéralement d’une intervention humaine permettant d’accroître la performance de la biosphère. Au début du XXe siècle, le scientifique russe Vladimir Vernadski a conceptualisé ce type d’intervention humaine : il constata que l’activité cognitive de l’homme (la noosphère) restructurait la vie sur Terre en transformant et réorientant les flux biogéniques de la biosphère, entraînant le domaine du vivant vers des niveaux supérieurs de densité de flux énergétique.

Se pose alors la question :

Faut-il absolument s’ingérer dans l’ordre naturel ?

Les progrès du domaine du vivant, et ceux de la vie végétale en particulier, résultant de l’intervention humaine au cours des précédents millénaires, démontrent amplement à quel point les espèces n’appartenant pas au domaine de la noosphère dépendent de l’activité cognitive humaine pour réorganiser et améliorer leur structure de production biologique. L’histoire démontre que l’univers physique – la vie végétale dans ce cas-ci – a le potentiel d’atteindre des niveaux toujours plus élevés, mais que, laissé à lui-même, il ne les atteints jamais. En bref, la vie végétale et la biosphère en général ne bénéficient en rien d’être laissées à l’état vierge par l’esprit humain.

Histoire du maïs

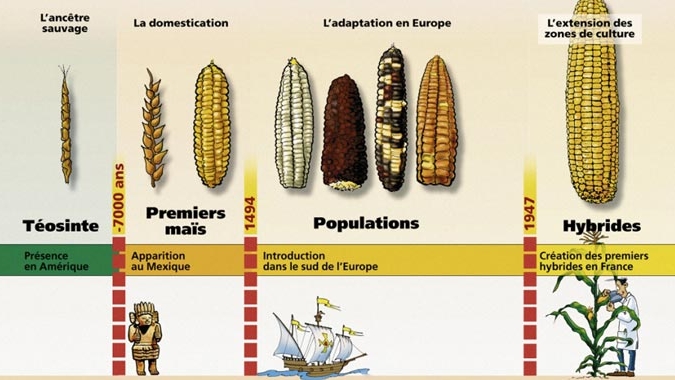

Examinons maintenant comment les changements morphologiques, et surtout l’augmentation de la biomasse consommable du maïs, ont résulté de la biotransformation de son ancêtre, le téosinte, par les premiers hommes ; autrement dit, comment le maïs que nous connaissons aujourd’hui – qui représente 21% de l’alimentation mondiale et la cible des environnementalistes en mal d’énergie – n’est que le fruit d’une très longue évolution patiemment suscitée par l’homme.

Dès qu’on s’intéresse d’un peu plus près aux végétaux, allant au-delà de leur forme macro-botanique, on découvre leur pouvoir de photosynthèse. C’est leur capacité d’utiliser l’énergie du soleil dont ils reçoivent la lumière, pour combiner eau et dioxyde de carbone, produisant au passage de l’oxygène comme sous-produit. La photosynthèse leur permet aussi de produire de la cellulose, des hydrates de carbone dits « inertes », qui constituent l’élément principal des parois cellulaires des plantes, ainsi que des fruits et des légumes, propres à la consommation de l’homme et autres organismes complexes, qui concentrent l’énergie sous forme d’hydrates de carbones, sucres, protéines et lipides. Ainsi, l’acclimatation des tomates, des pommes ou encore du maïs, a permis d’augmenter le taux d’hydrates de carbone, de protéines et de lipides propres à la consommation, comparés à ceux, difficiles à digérer et impropres à la consommation, que sont la cellulose et autres glucides de la tige des plantes.

Le cas du maïs actuel, parfois appelé « blé d’Inde » bien que ramené d’Amérique par Christophe Colomb, illustre parfaitement cette transformation des rapports entre hydrates de carbone et autres structures composées qui sont pratiquement inutilisables et ceux qui sont propres à la consommation. Or, les dernières recherches démontrent sans ambiguïté que des civilisations ayant vécu il y a des millénaires ont intentionnellement transformé la plante du téosinte pour en faire en fin de compte ce que nous connaissons aujourd’hui comme le maïs.

Quelle différence entre un épi de maïs d’aujourd’hui et une plante de téosinte ? (FIG . 1) L’on constate immédiatement que le maïs est plus grand, plus large, et porte plus de grains. Le téosinte porte, en moyenne, de cinq à douze grains, alors que le maïs peut en porter des centaines.

Examinons maintenant quelques-unes de ses caractéristiques moins connues, maïs qui se révèlent cruciales pour notre argumentation. N’avez-vous pas l’impression que les grains de téosinte sont comme enchâssés dans une sorte de couche protectrice ou de coquille ? C’est qu’ils le sont ! La graine est recouverte par ce que l’on appelle une « glume ». Cette protection n’existe pas dans le cas du maïs ; la glume protectrice a été réduite à cette chose blanche qui reste coincée entre les dents de manière fort agaçante quand on mord dans un épi de maïs. Soulignons enfin que le téosinte peut se répandre et pousser un peu partout, contrairement au maïs actuel. Alors que l’épi du téosinte tombe tout seul et peut ainsi disséminer ses graines, l’épi de maïs doit être détaché de la tige de la plante par l’homme, laissant la marque que vous voyez à la base de chacun d’entre eux.

Ne doit-on pas voir en cela la preuve même que le téosinte est supérieur au maïs ? Non. Le maïs, un descendant du téosinte, est plus utile aux formes de vie supérieures, en particulier à la nôtre et à celle des grands animaux ; et s’il peut se multiplier librement, il ne peut pas se disséminer très loin : une seule variété de téosinte en est capable, et encore n’a-t-elle réussi à couvrir que quelques kilomètres carrés de la planète ; les autres variétés sont menacées d’extinction. Les plantes de téosinte qu’on a transformées pour vivre en symbiose avec les êtres humains ont donné le maïs que nous connaissons, et il y en a en abondance, parce que l’homme a pris la responsabilité de le cultiver. Qui plus est, le maïs sauvage, c’est-à-dire le téosinte, n’a pas un rendement suffisant pour contribuer de façon substantielle à nourrir la population mondiale, alors que son descendant, le maïs, y parvient déjà. Ainsi, seul un psychopathe génocidaire (aujourd’hui appelé « écologiste fondamentaliste ») préférera le téosinte, parce que naturel et jamais effleuré par l’homme ; pas l’Américain patriote.

Nous ignorons pour l’instant bien des détails de ce processus évolutif. Par contre, ce que l’on peut constater avec certitude, c’est l’émergence d’une certaine finalité d’intention – un exemple classique de ce que Vernadski appelle la potentialisation de la biosphère par son amie, la noosphère.

Examinons un troisième type d’épi de maïs qui ressemble assez à ceux auxquels nous sommes habitués de nos jours (FIG. 2). Auriez-vous deviné que cet épi fut obtenu par un scientifique, George Beadle, simplement en croisant de nouveau le téosinte avec du maïs contemporain, dans ce cas du pop-corn argentin.

La grotte de Guilá Naquitz

A ce qu’on en sait, l’homme intervint sur le téosinte vers la fin du cinquième millénaire avant Jésus-Christ. En examinant les restes de trois épis (FIG. 3) retrouvés dans la grotte de Guilá Naquitz, à Oaxaca, au Mexique, datant de 4200ans avant JC, nous pouvons nous rendre compte du processus d’évolution.

Si l’on observe la base des épis de Guilá Naquitz, on remarque qu’ils ne sont pas tombés tout seuls de la plante : ils en ont été détachés, ce qui montre que ces plantes ont été acclimatées et disséminées par les premiers hommes. D’ailleurs, une plante qui réclame ce genre de traitement n’aurait pas pu survivre à l’état sauvage sans intervention humaine. De plus, les trois épis de Guilá Naquitz ont des grains qui ne peuvent pas tomber tout seuls. On s’est récemment rendu compte qu’outre le maïs, de nombreuses autres céréales, comme le blé ou l’avoine, subissent, une fois acclimatées, une modification de leur physiologie qui fait qu’elles ne peuvent plus se reproduire toutes seules. Cette évolution des plantes est dans leur nature. Comme pour d’autres graines, l’homme leur a imposé une relation de symbiose avec l’espèce humaine et, en identifiant comment le téosinte ne se reproduit pas tout seul, l’homme a assuré, dès ces premiers âges, sa domination et sa maîtrise de l’évolution de cette plante.

Constatons également que la plupart des épis millénaires (4200 ans av.JC) trouvés dans cette région du Mexique offrent de fortes ressemblances avec leur ancêtre, le téosinte. L’un d’entre eux revêt en revanche des caractéristiques proches du maïs actuel. Il présente par exemple davantage de rangées de grains et deux fois plus de grains pointus que le téosinte et les autres épis trouvés sur le site.

Densité de flux énergétique

Étrange, dites-vous ? Pas du tout ! Cet unique épi correspond exactement à ce que ces cultures antiques avaient cherché à créer. On en trouve dans la grotte SanMarcos de Tehuacan, au Mexique, postérieurs de 730 ans au précédent (3500 av.JC environ), ce qui démontre le succès des recherches et des expérimentations de ces peuples primitifs d’Oaxaca.

L’économiste américain Lyndon LaRouche analyse ce processus en termes de « densité de flux énergétique ». Une acre de maïs donnera environ quatre tonnes de grain, tandis que le téosinte n’en produit que 280kilos par acre. Il suffirait aujourd’hui de consacrer moins de 4% de la surface totale des États-Unis à la culture du maïs pour nourrir le pays tout entier (à condition d’arrêter la folie meurtrière des biocarburants). Il aurait été possible de produire la même quantité à partir du téosinte, si l’on avait laissé le maïs à l’état « naturel » ; mais il aurait fallu y consacrer quinze fois plus de surface, soit, de manière plus imagée, plus de la moitié de la surface totale des États-Unis ! C’est dire que ce qui importe au processus, ce n’est pas la quantité d’énergie, maïs sa densité de flux (quantité par unité de surface et par unité de temps).

Dès que l’homme touche la biosphère, il la réorganise. L’état de la biosphère permettant à l’homme d’exister ne saurait durer sans lui. Cette réorganisation de l’espace-temps physique, nous l’appelons « infrastructure ». Elle consiste en un accroissement régulier de la densité de flux énergétique des processus sur lesquels agit l’homme. Ce dernier ne se nourrit jamais de « cueillette »... sauf lors d’un effondrement sociétal.

Le déclin des civilisations amérindiennes

Les Amériques sont parsemées de ruines de villes antiques abandonnées, particulièrement entre l’extrémité sud du Mexique et les régions septentrionales de l’Amérique du Sud ; ce sont des « fossiles » de l’ère noétique. En certains endroits, comme la région amazonienne, l’on trouve les vestiges d’une civilisation si avancée qu’elle pouvait soutenir jusqu’à vingt millions d’habitants – bien davantage qu’aujourd’hui : les tribus Yanomami qui vivent aux extrémités sud-vénézuéliennes et nord-brésiliennes de l’Amazonie ne comptent pas plus de vingt mille membres – et encore, dans des conditions misérables et en perpétuel état de guerre contre les villages voisins, comme le veulent leurs croyances sexuelles. Les peuples anciens disposaient de systèmes d’irrigation simples. Certains, comme en Amazonie, ont fertilisé le sol en l’enrichissant avec un mélange de charbon de bois, de déjections humaines et de diverses matières organiques : dès lors, leurs récoltes pouvaient nourrir des populations plus nombreuses. Des recherches ont montré que certains peuples ont parcouru de grandes distances par mer, comme celui de l’antique cité de Caral (2600 av.JC.), située au Pérou ; pour sa subsistance, ce peuple dépendait principalement du poisson, qu’il pêchait grâce à des filets en coton – matière dont on a trouvé des traces dans la cité elle-même et sur la côte pacifique, à plus de trente kilomètres de la ville.

Chose étonnante, la plupart de ces villes, telles Teotihuacan au Mexique, ou la ville maya de Copán (du Ve au IXe siècle ap. JC), avaient un savoir astronomique étendu – tout comme les cultures maritimes ayant traversé les grands océans de la planète voici des millénaires (avant 8000 av. JC). Ces peuples ont établi les fondations de leurs villes d’après la position au firmament de certains corps célestes visibles à l’œil nu, comme la planète Vénus ou l’étoile Polaire, ou d’après la position du soleil couchant certains jours spécifiques. Peut-être y a-t-il plus de liens que nous ne le pensons entre ces antiques cités d’Amérique centrale et les premières cultures maritimes grecques ou égyptiennes ?

Car la naissance de ces civilisations coïncide avec le moment où ces peuples d’Amérique centrale – qu’on pourrait dire leurs parents – ont commencé à forcer le téosinte à une relation symbiotique avec notre espèce, à organiser ses facultés reproductrices et à les transformer dans la direction de notre actuel maïs. Pourtant, les habitants prétendument « indigènes » de ces régions n’ont aucune idée de l’origine de ces villes, ni des raisons pour lesquelles des cultures comme celle du maïs ont évolué à partir de leur ancêtre, le téosinte. En réalité, toutes ces villes ont été abandonnées il y a un ou plusieurs millénaires sans qu’aucune mémoire de ce qui a bien pu arriver, ni pourquoi, ne subsiste dans les villages alentour.

Si l’on ne sait presque rien de ce qui s’est passé, on peut tout de même affirmer que le génie qui a présidé au développement de ces grandes villes et sociétés, dont les connaissances étaient virtuellement basées sur l’astronomie, ce génie n’a plus existé dès lors que les pires aspects de ces cultures ont pris le pouvoir, pour empirer jusqu’au point où les civilisations en question ont complètement disparu. La ville de Teotihuacan, qui naquit aux environs de 100 av. JC et fut complètement abandonnée vers 750 ap. JC, et dont les deux pyramides principales sont directement alignées avec l’étoile Polaire, est une ville dont on ne connaît même pas le nom exact. Teotihuacan, le nom que lui donnaient les Aztèques, signifiait « la cité des dieux ». En effet, les Aztèques étaient si dégénérés, en comparaison avec leurs ancêtres, qu’ils ne pouvaient pas concevoir que la ville ait pu être bâtie par de simples mortels ! Si dégénérés qu’ils ne savaient utiliser ces grands observatoires astronomiques que pour y perpétrer des sacrifices humains et faire dévaler aux cadavres les marches de la pyramide !

Comment le savoir des générations précédentes a-t-il pu être oublié ? Si nous ne lançons pas NAWAPA et si nous n’instaurons pas un nouveau programme de formation de main d’œuvre à l’instar du CCC rooseveltien, les jeunes d’aujourd’hui en viendront-ils à sacrifier des vierges et à les empiler dans le télescope de l’observatoire de Griffith Park, tout en dansant en cercle autour, en jeans Dickies et ceints d’un pagne HM ? C’est plus probable qu’on ne le pense !

Un nouvel âge des ténèbres planétaire menace, dont l’humanité est arrivée au seuil – un seuil qui n’a rien à envier aux portes de l’Enfer de Dante. Mettre en chantier le NAWAPA, et tout ce qui va avec, destituer Barack Obama de la présidence et revenir à la loi Glass-Steagall est la seule manière d’accomplir un destin qui soit à l’opposé de ces civilisations perdues. Comme nous l’avons démontré plus haut, l’infrastructure humaine est notre manière de transformer la biosphère pour le bénéfice de l’humanité à venir et, comme nous l’a montré le simple cas du téosinte, tout ce sur quoi intervient l’esprit de l’homme, il le change.

L’harmonie de l’espèce humaine avec la nature, c’est sa capacité à l’élever à des niveaux toujours supérieurs d’organisation. Ainsi, nos actes harmonisent l’aptitude de la nature à être élevée toujours plus haut par l’homme. En augmentant sa capacité à maîtriser la biosphère, l’homme accroît en même temps sa capacité à s’en affranchir. Il mobilisera alors son talent d’ingénieur de la biosphère pour terraformer des planètes lointaines. NAWAPA sera notre premier pas dans cette voie.

Comment l’usure de Babylone a détruit Sumer

Dans son article Money or Credit, paru en août dans l’Executive Intelligence Review (EIR), l’économiste américain Lyndon LaRouche constate que tout au long de l’histoire, diverses cultures ont échoué à surmonter les profondes crises existentielles auxquelles elles étaient confrontées. La crise que nous vivons n’est donc pas une première. Ce qui fait son originalité, cependant, c’est qu’il ne s’agit plus d’une crise locale mais d’un phénomène global. LaRouche relève une constante : les civilisations tendent à disparaitre lorsque l’idéologie de la valeur monétaire se substitue à la véritable valeur économico-physique.

Pour illustrer son propos, il prend l’exemple de la civilisation sumérienne. Fondée en Mésopotamie (c’est-à-dire dans la partie méridionale de l’Irak), au VIe millénaire avant notre ère par des peuples maritimes originaires de l’océan Indien, Sumer était réputée jouir d’une végétation luxuriante, d’un gibier abondant, et de vastes ressources aquifères. Excellents navigateurs, grâce à leurs connaissances de l’astronomie, et inventeurs du cunéiforme, l’une des plus anciennes écritures, les Sumériens, au fil des générations, surent développer des techniques agraires complexes.

Des gains de productivité, obtenus grâce à une gestion savante de l’eau et de l’irrigation, leur permirent de ne plus dépendre d’une agriculture de subsistance et de faire naître de grands centres urbains. Le socle de ce miracle économique était une forme bien précise d’organisation sociale et foncière. On accorda à des fermiers relativement indépendants le droit de posséder et de labourer un terrain agricole à condition de fournir un soldat, généralement un archer, par lopin de terre qu’ils exploitaient. L’armée sumérienne pouvait ainsi compter sur une levée de troupes suffisante pour défendre le pays en cas de besoin. Du fait que ce système permettait au fermier de transmettre sa propriété à ses descendants, il s’impliquait pleinement dans la maintenance des digues et systèmes d’irrigation dont dépendaient ses récoltes et protégeait le sol de la salinisation, l’empêchant de se saturer en sel et autres minéraux.

Cependant, après la chute de l’Empire akkadien qui domine la Mésopotamie de la fin du XXIVe au début du XXIIe siècle avant J.-C., Sumer est plongée dans une période d’instabilité politique, permettant à l’Empire babylonien de prendre le contrôle de la situation. Les Babyloniens réussissent à détruire le système agricole sumérien en introduisant l’usure. Un fermier, libre sous Sumer de cultiver et d’améliorer sa terre, se voit désormais obligé de s’endetter auprès d’usuriers babyloniens. Pour honorer sa dette, il est forcé petit à petit à vendre sa terre, devenant progressivement un simple employé agricole chargé de récolter la production, puis un serf et enfin, quasiment un esclave. La dégradation de son statut social plonge le fermier dans un abîme moral. Il ne pense plus guère aux générations futures et cesse d’entretenir les systèmes d’irrigation. Au bout du compte, c’est la salinisation qui finit par ruiner les terres, jadis si fertiles.

L’histoire de Sumer nous donne le point de vue adéquat pour examiner d’autres civilisations qui ont disparu au cours des millénaires. Conséquence de la politique usuraire de l’Empire babylonien, la puissance productive du travail s’effondra et la capacité d’accueil physique du pays, permettant d’entretenir sa population, fut détruite. Comme LaRouche l’a documenté dans de nombreux écrits, il s’agit d’une impulsion anti-technologique typique de l’oligarchie, dans ce cas précis, la destruction des infrastructures nécessaires à l’irrigation et au maintien de la fertilité du sol. A chaque fois, les civilisations anciennes, médiévales ou modernes sont conduites à la ruine par des pratiques monétaristes et financière usuraires identiques, un système de caste oligarchique réduisant des pans entiers de la population au statut de simples bêtes.

Ainsi, contrairement aux fadaises que nous racontent certains écologistes malhonnêtes, ce n’est pas l’homme qui détruit l’environnement, mais les politiques oligarchiques usuraires et l’endettement forcé, créant les conditions d’une croissance zéro conduisant à la raréfaction et à l’épuisement des ressources de la biosphère. En bref, chaque fois qu’une société se soumet aux principes oligarchiques, elle détruit la capacité de son territoire à maintenir la densité de population dont elle disposait jusqu’alors. C’est ce qui a scellé le destin de tant de nations et, à moins d’inverser le cours des événements, c’est ce qui scellera le nôtre.