[sommaire]

Ces textes ont été publiés pour la première fois en janvier 2006 dans la revue Fusion N°108.

I. Les précurseurs de Vernadski

dans la physiologie française

par Pierre Bonnefoy

L’étude de notre univers avec les yeux de Vernadski nous confronte à un paradoxe fondamental : la coexistence des domaines du non-vivant, du vivant et du pensant. Pourquoi est-ce un paradoxe ? Parce que, tout d’abord, si avec Vernadski et toute la tradition de savants dont il est l’héritier depuis Platon jusqu’à Leibniz et Pasteur, nous réfutons l’hypothèse matérialiste, aucun de ces domaines ne saurait se réduire à un autre : ils sont essentiellement séparés. Le paradoxe survient alors du fait que ces domaines sont néanmoins interdépendants. En montrant que la vie (resp. la pensée) est le facteur géologique le plus puissant de la biosphère (resp. la noosphère), Vernadski nous apprend qu’aucun ne peut véritablement être conçu indépendamment des autres. Où est donc l’Un dans ce multiple ? Ce problème a hanté toute l’histoire de la science, et il continuera à se poser sous des formes sans cesse renouvelées : c’est l’aiguillon métaphysique dont la résolution provoque les révolutions scientifiques.

Intéressons nous ici plus spécifiquement aux relations entre le non-vivant et le vivant. Il existe deux manières apparemment opposées de fuir le paradoxe et donc de rater une découverte, que nous désignerons ici par les termes « vitalisme » et « matérialisme ». En fait, le matérialisme nie l’existence du paradoxe car il voit le vivant comme un épiphénomène du non-vivant : il n’admet pas de différence qualitative entre les deux. Quant au vitalisme, nous n’en examinerons ici qu’une tradition particulière, au risque d’une simplification excessive.

Qu’est-ce que la vie ?

A la fin du XVIIIe siècle, le vitalisme de Bichat influencé par Stahl avait conduit la science du vivant dans une impasse. La définition de la vie par Bichat est très significative de l’obstacle auquel se trouvait confrontée la physiologie : « La vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort. » Par « mort », Bichat entend l’ensemble des processus physiques et chimiques qui sont caractéristiques pour lui du non-vivant : constatant que les organismes qui sont soumis à ces seuls processus tendent à se dégrader, à se décomposer, à se désagréger, etc., il en déduit que le « processus vital » s’oppose à cette action destructrice en maintenant l’unité et l’activité de l’être vivant.

Les conséquences de ce point de vue ne sont pas anodines. Bichat refuse l’expérimentation sur le vivant car il considère que, puisque la simple action d’un bistouri sur un organisme vivant est une action physique (donc agissant dans le non-vivant) qui ne peut que perturber le fonctionnement « normal » de l’organisme, alors elle ne peut nous apprendre quoi que ce soit sur le « principe vital ». Bichat se limite à l’anatomie comparative en disséquant des cadavres pour comprendre le fonctionnement des organes dans le vivant ... et la manière dont agissent les maladies. Procédant de la sorte, il lui est impossible de comprendre comment plusieurs organes peuvent concourir à un effet commun. Par exemple, comme le montre Magendie, le maître de Claude Bernard, le vomissement ne résulte pas d’une contraction de l’estomac (Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort, annotations de Magendie, Garnier Flammarion), mais d’une pression du diaphragme sur l’estomac. Bichat refuse même l’usage du microscope connu pourtant depuis plus d’un siècle : un lourd handicap alors qu’on sait déjà qu’il y a un lien entre les maladies infectieuses et certains micro-organismes ...

Tout ceci a été réfuté avec succès par les physiologistes du XIXe siècle, et en particulier par Claude Bernard qui ne voit pas une opposition entre le vivant et le non-vivant, mais plutôt une harmonie, d’où sa boutade pour railler Bichat : « La vie, c’est la mort ».

Bien qu’il refuse l’idée vitaliste que dans un organisme vivant, les lois de la physique et de la chimie puissent être violées, Bernard n’est pas pour autant un adepte du matérialisme. Certes Bernard considère que chaque processus individuel dans un organisme est de nature physico-chimique, et qu’on peut même le reproduire dans un laboratoire et synthétiser « artificiellement » des composés que l’on croyait ne pouvoir être produits que par la « nature », comme l’urée.

Cependant l’organisme ne se réduit pas à une somme, aussi grande soit-elle, de processus physico-chimiques individuels. Par son hypothèse de la constance du « milieu intérieur », Bernard avance l’idée que chaque processus individuel « conspire » avec les autres en vue d’un but commun, comme, par exemple, maintenir la température de tout l’organisme d’un mammifère à une valeur stable bien déterminée. Ce processus qui coordonne tous ces processus physico-chimiques individuels, n’est pas lui-même physico-chimique ! Bernard découvre car il part du tout et non du particulier.

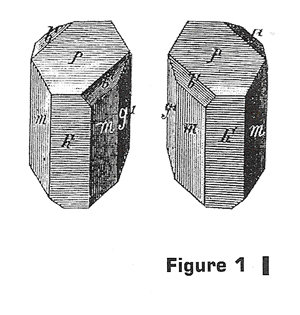

Ce point de vue de Bernard est parfaitement illustré par une découverte de Pasteur sur la dissymétrie moléculaire qui a considérablement influencé les Curie puis Vernadski. Pasteur a synthétisé en laboratoire, par différents procédés, ce que nous appelons aujourd’hui « acide tartrique », mais qui était appelé à son époque « acide racémique » parce que produit par le jus de raisin. Bien que les acides produits dans le laboratoire et par le jus de raisin eussent la même composition chimique, Pasteur se rendit compte que deux solutions contenant chacune l’un des deux, avaient des comportements optiques différents. Observant alors les cristaux de ces acides au microscope, il découvrit que ces derniers pouvaient être classés en deux catégories distinctes, L et D (lévogyre et dextrogyre), chacune étant l’image miroir de l’autre (Figure1).

Plus précisément, lorsque l’acide est produit par un processus non-vivant, il donne des cristaux L et D en proportions identiques, alors que lorsqu’il est produit par le jus de raisin, seuls les cristaux D subsistent. Tout se passe donc comme si l’organisme vivant faisait un « choix » dont les simples processus physico-chimiques ne peuvent rendre compte, bien que par ailleurs ce choix ne viole pas les lois de la physique et de la chimie ; aucune loi de la physique et de la chimie à l’époque de Pasteur ne permettant de déterminer les proportions respectives de L et de D issues de la synthèse de l’acide. Cette dissymétrie fut pour Pasteur, comme pour Vernadski, un reflet de la différence entre le vivant et le non-vivant. (L’on pourrait ici faire l’objection suivante : « Pasteur n’a-t-il pas, dans son laboratoire, produit des cristaux D (et des cristaux L), séparément, en mettant en œuvre des processus non vivants ? Puisque cela est possible en laboratoire en utilisant des produits non issus du vivant, alors pourquoi y voir l’action d’un processus vivant ? » Précisément ! Cette objection ne tient pas compte du fait que Pasteur agissant dans son laboratoire est lui-même un processus vivant (et même pensant). Nous pouvons donc affirmer que la production privilégiée d’un seul type de cristal est bel et bien le reflet de l’action du vivant.)

Génération spontanée

Vers 1860, au moment même où Darwin publiait son livre sur L’origine des espèces, Bernard et Pasteur conspiraient en vue d’abattre « l’hétérogénie » (ou génération spontanée). Selon cette théorie, lorsque toutes les conditions physico-chimiques adéquates sont réunies, des organismes vivants se constituent spontanément avec toutes les caractéristiques qui leur permettent de se reproduire. Refusant de réduire le vivant aux lois du non-vivant, Pasteur et Vernadski affirment au contraire avec force que seul le vivant engendre le vivant. Bien qu’il paraisse aujourd’hui naturel de considérer que la croyance en la génération spontanée découle du matérialisme, on constatera non sans ironie que Pouchet, l’opposant principal de Pasteur, était lui-même un vitaliste. Ceci montre au passage que les deux idéologies ne sont pas aussi opposées l’une à l’autre qu’on pourrait le croire à première vue, puisqu’elles sont toutes deux compatibles avec l’hétérogénie ...

Cependant le débat sur la génération spontanée ne date pas de Pasteur et pourrait bien perdurer malgré la victoire décisive de ce dernier. Par exemple, au XVIe siècle, Léonard de Vinci réfutait déjà les hétérogénistes de son temps qui pensaient que les coquillages fossilisés trouvés dans les montagnes étaient des organismes inachevés produits par la terre. Léonard pensait au contraire qu’ils étaient la trace d’organismes autrefois vivants. On peut lire par exemple, dans le Codex Leicester, qu’il trouve absurde l’idée qu’un organisme adulte puisse surgir entièrement constitué :

Et si tu disais que ces coquilles ont été créées et continuent à l’être, en de tels lieux, par la nature du site et l’influence des cieux, cette opinion ne saurait être fondée pour des cerveaux capables de grand raisonnement ; car les années de leur croissance se comptent sur leurs écorces extérieures ; et l’on en voit de grandes et de petites, qui n’auraient pu croître sans s’alimenter ni se nourrir sans bouger ; or, en l’occurrence, ici, elles eussent été incapables de se mouvoir.

(Un siècle et demi plus tard Voltaire adhérait néanmoins aux vieilles superstitions comme on le lit dans Des singularités de la nature : « Je ne nie pas (...) qu’on rencontre à cent miles de la mer, quelques huîtres pétrifiées (...) mais est-on bien sûr que le sol de la Terre ne peut enfanter ces fossiles ? »)

L’escroquerie intellectuelle d’un autre hétérogéniste du début du XVIIe siècle, Van Helmont disciple de l’alchimiste Paracelse, apparaît lorsqu’il décrit l’apparition spontanée de souris comme s’il rendait compte d’expériences réellement effectuées :

Si on comprime une chemise sale en la bouche d’un vaisseau, où il y ait du froment, dans une vingtaine de jours environ, le ferment sorti de la chemise est altéré par l’odeur des grains, transmue le blé revêtu de son écorce en souris, qui sont différenciées par une diversité de sexe, qui après multiplient leur espèce, en habitant les unes avec les autres, et indifféremment avec ceux qui sont nés de la semence de pères et mères. Et ce qui est encore de plus admirable, c’est qu’ils ne sortent pas du froment comme des petits avortons et à demi formés, mais ils sont en leur dernière perfection, sans qu’ils aient besoin comme les autres du tétin de leur mère.

La génération spontanée de « gros » animaux comme des coquillages ou des souris ayant été rejetée, d’autres hétérogénistes s’efforcèrent de faire apparaître spontanément des vers dans de la viande ou des fruits en putréfaction. Ils furent réfutés à leur tour par les expériences de Redi vers 1670. Pasteur écrit à son sujet dans un mémoire sur la génération spontanée :

Redi, membre célèbre de l’Académie del Cimento, fit voir que les vers de la chair en putréfaction étaient des larves d’œufs de mouches. Ses preuves étaient aussi simples que décisives, car il montra qu’il suffisait d’entourer d’une gaze fine la chair en putréfaction pour empêcher d’une manière absolue la naissance de ces larves.

Les insectes sont-ils encore trop gros pour apparaître spontanément ? Qu’à cela ne tienne, passons aux organismes monocellulaires ! Ceci nous conduit à l’époque de Pasteur, au moment où Darwin annonce en Angleterre qu’il a existé dans des temps très anciens une première cellule germinale, la « gemmule cellulaire ». Malheureusement, certains Français comme Flourens crurent bien faire en attaquant la génération spontanée inhérente au darwinisme, d’un point de vue fixiste, c’est-à-dire antiévolutionniste. Ce faux débat qui perdure encore empêche de comprendre que le véritable évolutionnisme, celui de Vernadski par exemple, s’oppose à Darwin ...

Néanmoins Pasteur et Pouchet s’affrontèrent par une série d’expériences jusqu’à la victoire de Pasteur. Dans ces expériences, on considère un ballon de verre dans lequel on a mis un liquide nutritif (par exemple du lait ou du foin dans de l’eau). On chauffe le tout dans l’espoir d’y détruire la moindre trace d’organisme vivant, et on abandonne l’ensemble le temps qu’il faut en prenant soin d’empêcher des germes de venir de l’extérieur. Dans certains cas, le liquide reste inchangé ; dans d’autres on le voit se troubler ou se peupler de moisissures. Un examen au microscope du liquide troublé met en évidence un foisonnement de micro-organismes. Si des organismes vivants peuplent le liquide, trois situations sont possibles : soit leur génération a été spontanée, soit la »stérilisation » du milieu n’avait pas été effectuée correctement laissant subsister des germes qui se sont ensuite multipliés, soit on n’a pas réussi à empêcher d’autres germes de venir de l’extérieur et ces derniers se sont multipliés. Pasteur réussit à démontrer que les expériences réalisées par Pouchet ne permettaient pas de s’affranchir des deux dernières situations. De plus, en variant les conditions expérimentales, il montra qu’il pouvait lui-même contrôler à volonté « {}l’instant d’apparition » de la vie. Par exemple, il maintenait le contenu de ses ballons sans observer de changement pendant de longues durées (plusieurs jours), et y faisait immédiatement (en quelques heures) apparaître des organismes vivants lorsqu’il permettait finalement à l’air extérieur d’entrer (apportant son lot de germes).

Conséquences politiques et sociales du débat

Tirons les conséquences du débat sur la génération spontanée. Il faut tout d’abord remarquer un fait très agaçant pour ceux qui veulent des conclusions nettes et définitives : on sait aujourd’hui que les expériences de Pasteur et de Pouchet ne permettaient pas d’obtenir de milieu parfaitement stérile. On connaît des micro-organismes capables de résister aux conditions de températures et de durées qu’ils ont mises en œuvre. Autrement dit les faits expérimentaux proprement dits n’ont pas suffi pour conclure.

En fait, on peut même se demander plus généralement si l’existence d’un milieu dépourvu de traces de la vie ne serait pas une vue de l’esprit sans fondement... Les hétérogénistes pourront toujours prétendre : « Nous avons réalisé des conditions dans lesquelles nous avons vu la vie apparaître spontanément », et leurs adversaires répondre : « Vos observations ne prouvent pas que la vie n’était pas déjà présente, éventuellement sous une autre forme, avant que vous n’en constatiez les manifestations. » Il y a là un débat métaphysique qui ne pourra jamais être tranché définitivement par une simple expérience.

N’isolons pas la polémique entre Pasteur et Pouchet, mais considérons la séquence historique dans laquelle elle s’inscrit, et ses conséquences sur l’environnement, lequel détermine à son tour le développement ultérieur de cette séquence. On peut commencer par constater que, au fur et à mesure des progrès expérimentaux dans l’histoire, l’hétérogénie, et avec elle la confusion entre le vivant et le non-vivant, n’a cessé de reculer. Et c’est heureux ! En effet, si l’on réfléchit par exemple aux suites de la victoire de Pasteur, on se rend compte que les gestes qu’il accomplit pour éliminer les germes dans un milieu sont à l’origine des méthodes de pasteurisation, c’est-à-dire de la conservation des aliments. Il devrait être clair également que sans cette victoire, l’on n’aurait pas su comment lutter contre les maladies transmises par des germes.

Pasteur a eu beaucoup de mal à faire admettre à la secte des médecins de son temps ce que nous considérons aujourd’hui comme de simples règles d’hygiène, parce qu’il n’était pas médecin lui-même ! Bien que sachant qu’il existait un lien entre les maladies contagieuses et l’existence de certains micro-organismes, ces derniers refusaient stupidement d’isoler les malades des foyers d’infection car, en bons hétérogénistes, ils pensaient que le mal était dans l’homme ’et que les germes y apparaissaient spontanément.

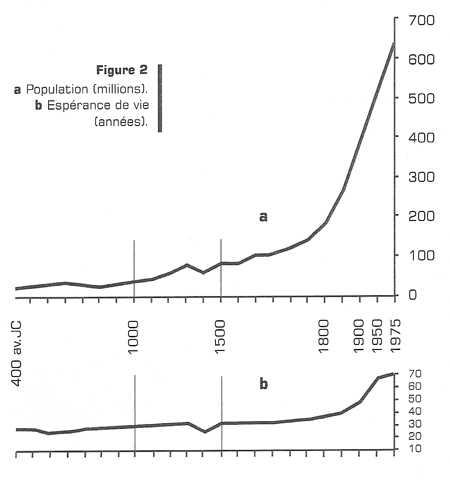

Fort de ses découvertes sur la transmission des germes, Pasteur put ensuite s’attaquer aux maladies contagieuses et à la recherche de vaccins. Sa découverte du vaccin de la rage, en dépit du fait que le virus était trop petit pour être vu avec les microscopes de son époque, n’aurait pas été possible si le point de vue de Pouchet avait prévalu. Et cette découverte a servi elle-même de modèle à ses élèves, les pastoriens, qui se sont lancés à l’assaut des grandes épidémies dans les pays du Sud. Les conséquences des travaux de Pasteur et de ses élèves se lisent sur une courbe démographique (Figure 2).

L’« explosion démographique » est une source d’émerveillement pour Pasteur, Vernadski et leurs héritiers ; c’est par contre une source d’horreur pour leurs opposants.

Conclusion

Il n’existe pas d’argument « objectif » permettant de résoudre de manière définitive le paradoxe de la coexistence du non-vivant et du vivant (et du pensant) quoi qu’en diront les uns et les autres. Insistons là-dessus : le matérialisme lui-même n’est pas une vérité scientifique objective, mais une hypothèse métaphysique. Lorsqu’on fait le choix d’une hypothèse particulière, il convient de se demander pourquoi on le fait, ce qu’on recherche et ce qui en découle. En amont d’un tel choix se trouve une certaine conception de l’homme et de sa place dans l’univers. En aval se trouve toute une série de conséquences sociales et politiques, comme celles qui résultent de la décision de Pasteur de mobiliser toute sa passion pour prolonger la vie humaine. Contrairement à ses opposants philosophiques, Pasteur aime le genre humain. Les faits expérimentaux en témoignent.

II. L’humanisme de Vladimir Vernadski contre l’écologie

Par Benoit Chalifoux

Afin de lutter contre le caractère pessimiste de l’écologie, Fusion présente ce qui devrait constituer un antidote efficace : un texte emblématique de la pensée de Vladimir Vernadski, L’autotrophie de l’humanité.

Ce texte, qualifié par certains d’« énigmatique », a été publié en 1925 dans la Revue générale des sciences pures et appliquées, lors d’un séjour de quatre années du scientifique russe en France. Il se démarque des nombreux articles publiés par la majorité des écologues par son caractère optimiste. La principale raison en est que la créativité scientifique de Vernadski n’a jamais été polluée par les diverses formes de réductionnisme qui ont contaminé la pensée scientifique occidentale depuis maintenant plus de deux siècles.

Parmi ces formes de réductionnisme, deux d’entre elles ont pris une importance singulière en Occident, avec la montée en puissance de l’Angleterre depuis 1763, date de sa victoire dans la Guerre de Sept ans. Il s’agit : a) de la doctrine du « laissez faire » d’Adam Smith, qui rabaisse l’ensemble des interactions économiques à l’influence d’une « main invisible » ; et b) de la « sélection naturelle » de Darwin.

A la fin du XIXe siècle, les conditions dans lesquelles fut créée la doctrine de « l’écologie » étaient celles d’un vaste champ de bataille où les élites anglaises cherchaient à justifier leur dessein impérialiste par des arguments scientifiques. Dans le domaine de la biologie, les théories eugénistes de John Haldane et Julian Huxley, ainsi que d’autres gravitant autour du Club des Coefficients, ont été suffisamment documentées [1]. Ces élites firent de l’écologie un instrument de propagande adapté à leur ambition.

Sir Julian S. Huxley

Sir Julian S.Huxley (1887-1975) posant à côté d’un crâne d’éléphant Après des études à Eton et à Oxford, Julian Huxley devient chercheur puis professeur assistant de biologie au Rice Institute à Houston (Texas). En 1916, il retourne en Angleterre où il travaille pour le Bureau de la censure puis officie en tant que lieutenant du Renseignement militaire en Italie. Après la guerre, il devient professeur de zoologie au King’s College à Londres et, ensuite, secrétaire de la Société zoologique de Londres ainsi que président de la National Union of Scientific Workers (1926-1929).

En 1927, il devient membre de la Birth Control Investigation Committee britannique et président de la Eugenics Society entre 1959 et 1962. Il effectuera plusieurs voyages en Afrique à la demande du Secrétaire britannique aux Colonies afin d’évaluer l’avenir de celles-ci. Il sera le premier directeur général de l’Unesco (1946-1948), fondera l’International Humanist and Ethical Union en 1952 et le World Wildlife Fund en 1961.

Après les premiers travaux prometteurs de précurseurs tels qu’Alexandre de Humboldt sur la « géographie des plantes », Boussingault et Liebig sur l’agrochimie, Dokoutchaev sur la pédologie, l’étude du déploiement de la vie sur notre planète allait être soudainement envahie par l’écologie et on allait voir surgir, sous l’influence des doctrines de la sélection naturelle et du laissez faire, des absurdités comme celle de l’« écologie urbaine », développée par un groupe de sociologues et de journalistes rassemblés à Chicago au cours des années 1920 [2].

Ceci est typique des méthodes utilisées par les protagonistes de ce courant impérialiste : on introduit, dans le domaine des sciences naturelles, des concepts chers à un courant politique et, une fois légitimés par la science, on les rapatrie dans le domaine des sciences humaines et sociales sous forme de principes objectivés.

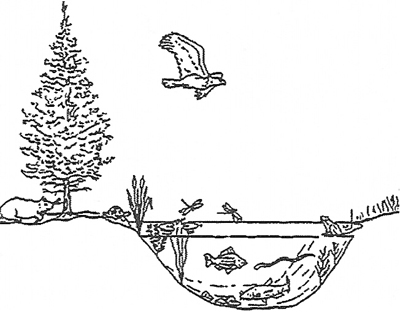

Déjà, dans l’un des documents fondateurs de l’écologie, le ton avait été donné. Dans le Lac comme microcosme (The Lake as a Microcosm, 1887) l’écologue américain Stephen Forbes décrivait l’interaction entre différentes espèces aquatiques de la manière suivante :

« Deux idées semblent suffire pour expliquer l’ordre émergent de ce chaos apparent ; premièrement, celle d’une communauté générale d’intérêts parmi toutes les classes d’êtres organiques ici rassemblés, et la deuxième l’idée selon laquelle la puissance bienfaisante de la sélection naturelle qui régit de tels ajustements des taux de destruction et de multiplication des espèces variées se fasse de façon à promouvoir cet intérêt commun. (...)

« Dans ce lac, où les compétitions sont féroces et continues, au delà de tout parallèle avec les pires périodes de l’histoire humaine ; où elle agissent non seulement sur les produits de la vie mais toujours sur la vie elle-même ; où l’indulgence et la charité et la sympathie et la magnanimité et toutes les vertus sont absolument inconnues ; où le vol et le meurtre et la tyrannie mortelle de la force sur la faiblesse sont la règle inaltérable ; où ce que nous appelons la malfaisance est toujours triomphante, et ce que nous appelons le bien serait immédiatement fatal à celui qui l’exerce, même ici, de ces conditions difficiles un ordre s’est établi, le meilleur que nous puissions concevoir sans devoir changer complètement les conditions elles-mêmes ; un équilibre a été atteint et est constamment maintenu, accomplissant pour toutes les parties impliquées le plus grand bien que les circonstances permettent. »

Nous reconnaissons ici l’influence de Darwin, mais également celle d’Adam Smith telle qu’elle est exprimée dans le passage suivant, pris de sa Théorie des sentiments moraux :

L’administration du grand système de l’univers, (...) le soin du bonheur universel de tous les êtres rationnels et sensibles, est un attribut de Dieu et non de l’homme. A l’homme revient une tâche beaucoup plus humble, mais beaucoup plus appropriée à la faiblesse de ses pouvoirs et à l’étroitesse de son entendement : s’occuper de son propre bonheur, de celui de sa famille, de ses amis, de son pays. (...) Mais, bien que nous ayons (...) hérité d’un désir très profond à cette fin, ces préoccupations dépendent de la lenteur et de l’incertitude de notre raison à découvrir les moyens appropriés d’y parvenir. La nature nous a mis pour une bonne part sur la voie par les instincts immédiats. La faim, la soif, la passion qui réunit les deux sexes, l’amour du plaisir et la crainte de la douleur nous poussent à appliquer ces moyens à notre survie, et sans considération pour les fins bénéfiques que le grand Directeur de la nature avait à l’esprit quand il les a crées.

Même si la majorité des articles écrits par les écologues depuis Forbes prend souvent un caractère plus scientifique et moins idéologique, le substrat reste le même. En effet, quoique qu’ils s’en défendent, la plupart des écologues (et à plus forte raison les écologistes) ne font pas la différence entre le règne de l’entendement humain et le règne animal. Non seulement l’homme est-il soumis, selon eux, aux mêmes contraintes que les autres formes de vie animale et végétale, mais en plus le processus d’évolution est dénué de toute directionalité car il se résume, selon la doctrine de Darwin, au principe de « survie du plus apte », au gré des changements accidentels secouant le milieu dans lequel ces formes de vie évoluent.

L’approche de Vernadski se situait aux antipodes de ce courant. Renouant avec la tradition de Humboldt et rejetant l’agenda des successeurs de Darwin il réussit, grâce à son principe de « généralisation empirique », à jeter les fondements d’un nouveau champ d’étude : celui des relations entre ce qu’il considérait comme trois processus distincts : le non vivant, le vivant et le cognitif, occupant tous trois un domaine unique qu’il a appelé biosphère.

Plusieurs concepts ont été développés depuis la disparition de Vernadski, comme ceux de biotope, de biocénose, de niche écologique, d’écosystème, et les relations entre les différentes espèces et leur environnement ont été examinées sous toutes leurs formes. Mais le manque de reconnaissance d’une distinction fonctionnelle entre les trois processus, identifiés par lui, constitue précisément la différence entre la pratique de l’écologie et son approche.

Par l’étude de ce qu’il a appelé les « grands cycles biogéochimiques », le scientifique russe cherchait à identifier des critères objectifs permettant de caractériser le sens de l’évolution dans la biosphère et plus généralement dans l’univers. Par son étude de ce qu’il a appelé la « migration biogène des atomes », un concept à l’origine de celui de cycle biogéochimique, Vernadski cherchait à comprendre ce qui différenciait les domaines du non vivant, du vivant et du cognitif, en tant que processus « cosmiques » séparés mais interagissant entre eux.

Par « cosmique », il entendait l’idée selon laquelle la vie serait le reflet d’un processus actif dans l’univers dès l’origine, car pour Vernadski le biotique ne dérive pas de l’abiotique, pas plus que l’entendement humain ne dérive du vivant : ces processus sont issus d’un principe unificateur supérieur, qui les englobe tous, un principe actif responsable de l’évolution dans l’univers.

Ce principe reste encore à découvrir, mais le concept de migration biogène des atomes aurait pu permettre aux scientifiques de faire un grand pas dans la compréhension du mécanisme responsable de l’évolution. La migration biogène des atomes est en effet un concept unificateur et permet, tout en reconnaissant la distinction entre les trois processus identifiés par Vernadski, d’étudier de manière unifiée l’impact de ces trois processus sur la biosphère. Mais pour les raisons que nous avons déjà exposées, les prescriptions de Vernadski n’ont pas été prises en compte par les écologues [3].

Les écologues ont divisé notre biosphère en différentes cellules, chacune dotée, du point de vue fonctionnel, d’une individualité qui lui est propre : on a donné à ces cellules le nom d’écosystème, concept originellement créé en 1935 par le botaniste anglais A.G. Tansley. L’écosystème sera qualifié plus tard par Raymond Lindemann d’« unité écologique la plus fondamentale ». Ces écosystèmes seraient en quelque sorte les galaxies de l’univers écologique, des structures dotées d’une certaine stabilité dynamique et au sein desquelles auraient lieu des interactions complexes entre, d’une part, le lieu d’accueil, le biotope, et d’autre part, l’ensemble de la flore et de la faune que constitue la biocénose.

Aussi séduisant que puisse être ce concept, certains problèmes demeurent par rapport à son exactitude : d’abord, on ne sait pas sur quelle échelle de grandeur ont doit délimiter ces écosystèmes, certains tendant à être très petits et d’autres très grands. Il arrive d’ailleurs que des plus grands englobent des plus petits et que la plupart des systèmes, à défaut de s’emboîter les uns dans les autres, semblent se chevaucher, ce qui fait que l’on a beaucoup de mal à les départager. Ensuite, du fait des processus de migration observés dans la nature, les échanges entre ces écosystèmes ont proportionnellement beaucoup plus d’incidence sur leur mode de fonctionnement interne que les échanges ayant lieu entre les cellules évoluant au sein d’un même tissu biologique ou que ceux existant entre les galaxies de notre univers cosmique.

Il règne par conséquent sur ce concept un flou artistique, un flou qui a trop souvent été exploité par les mouvements écologistes et malthusiens dans leur combat contre le progrès scientifique. Mais nous y reviendrons.

Un autre problème concernant l’écosystème est celui de son mode de fonctionnement. Les écologues ont tenté d’appréhender ce problème en se concentrant sur deux aspects : la dynamique des populations et les échanges énergétiques. Attardons-nous sur le premier d’entre eux.

La dynamique des populations a été explorée par l’écologue russe Georgii Gause, qui est l’auteur de ce qui deviendra désormais le « principe d’exclusion compétitive » : dans l’ensemble des différentes chaînes alimentaires existant dans un écosystème, deux espèces ne peuvent subsister sur une seule source de nourriture, ou comme l’avait formulé le zoologiste anglais Charles Elton, au sein d’une même « niche écologique ». Ce principe a été à l’origine de nombreuses controverses, car Gause l’avait développé à partir de travaux de laboratoire et les écologues ont eu beaucoup de mal à le mettre en évidence dans la nature. Même si sa confirmation expérimentale ne fait plus de doute aujourd’hui, il n’en demeure pas moins qu’il ne permet pas, comme certains l’avaient prétendu, de confirmer l’hypothèse de Darwin selon laquelle la sélection naturelle serait le moteur de l’évolution. Car le processus de sélection mis de l’avant par Darwin ne découlait pas d’une compétition entre espèces différentes, mais entre les individus d’une même espèce. Mais même dans ce cas, les choses ne sont pas aussi simples que ne l’avait imaginé Darwin. En effet, plusieurs autres facteurs limitent la population d’une espèce donnée bien avant que la quantité limite de nourriture ne soit atteinte. Même en prenant en compte les pressions prédatrices s’exerçant « par le haut » sur cette espèce (qui peuvent d’ailleurs être incluses dans le concept de sélection naturelle), il reste d’autres facteurs comme le phénomène des migrations, ainsi que les modes de comportement social qui permettent à diverses espèces, comme on l’a observé dans bien des cas, de contrôler leur nombre bien avant que ne soit atteint le niveau maximal correspondant à la quantité de nourriture disponible. La sélection naturelle ne serait donc pas aussi omniprésente que l’avait prétendu le célèbre naturaliste.

Quoi qu’il en soit, ici encore les écologues ont eu bien du mal à faire le partage entre deux tâches de nature fort différente, la première étant d’étudier le comportement et le développement d’un écosystème et la seconde de rechercher ce qui pourrait constituer un facteur d’évolution sur l’ensemble de l’histoire de la biosphère. Il y a tout lieu de penser, en conformité avec le principe de continuité de Leibniz, que le principe responsable de l’évolution agit à tout instant et sur de très longues périodes, et non pas de manière saccadée comme le système solaire de Newton qui, telle une horloge, devait être remonté de temps en temps par un Dieu veillant au grain. Ce principe ne peut par conséquent être localisé à l’intérieur de l’écosystème, ni même dans le détail des relations entre les êtres vivants. Ainsi, par son action sporadique et locale, la sélection naturelle ne correspond pas au profil recherché.

Si le principe d’exclusion de Gause ne permet pas de confirmer l’hypothèse de Darwin, on peut néanmoins y voir une manifestation du phénomène de différentiation, ainsi que de la recherche d’efficacité observés dans la nature, car la redondance des espèces au sein d’une niche donnée serait contraire à la tendance à l’optimisation dans la migration biogène des atomes. Ainsi les migrations (dans le sens des flux migratoires d’oiseaux, par exemple), tout comme le métabolisme et la reproduction des organismes vivants, peuvent être vues comme des formes d’optimisation de ce processus. Pourquoi plusieurs espèces identiques seraient-elles en effet confinées à la même tâche, tandis que chacune d’entre elle devrait, chacune à sa manière, participer à cette dynamique générale qu’est la migration biogène des atomes ? Comme l’explique Vernadski dans La Biosphère, chaque espèce est une combinaison unique d’atomes, chacune a sa propre raison d’exister. Pour ce qui concerne les écosystèmes, qui sont en quelque sorte des lieux d’échange d’atomes entre le substrat (le biotope) et les différentes formes de vie qui y évoluent, on devrait les considérer non pas comme des cellules ou des « galaxies » aux frontières bien définies, mais plutôt comme des vortex émergeant et disparaissant dans ce vaste tourbillon qu’est la migration biogène des atomes.

Mais comment intègre-t-on l’homme dans tout cela ?

Par son mode d’action unique, l’homme transcende l’écosystème. Nous rappelons que ce concept a par ailleurs été développé « sans lui », à partir d’une tradition naturaliste qui voyait souvent la nature comme intrinsèquement opposée à l’homme. Nous avons assisté, au cours des dernières décennies, à l’émergence d’un débat entre deux courants apparemment opposés, mais tous deux malthusiens : il y a d’abord ceux qui veulent intégrer l’homme dans l’écosystème, en le rabaissant au niveau de ce qu’on pourrait appeler le métabolisme de l’écosystème, puis ceux qui, au contraire, voient en lui une menace permanente à la stabilité de l’écosystème. Dans les deux cas on tente de relier l’homme, a posteriori, à un concept développé à l’origine à partir de l’observation de processus animaux ou végétaux.

Mais comme Vernadski l’a montré, l’entendement humain est de nature différente, il est d’une puissance d’action supérieure, même s’il s’inscrit dans la continuité de ce vaste processus naturel et biosphérique (et qui va toujours en s’accroissant) qu’est la migration biogène des atomes. Autrement dit, l’action humaine est plus puissante, mais elle ne s’oppose nullement aux processus abiotiques et biotiques.

Vernadski était un scientifique à la fois audacieux et consciencieux. Humaniste, il l’était de cœur, mais son sentiment s’appuyait aussi sur une réalité scientifique : son concept de noosphère, qui est l’ensemble de tous les lieux atteints par l’activité humaine, n’a rien de mystique. Comme pour le cas de la biosphère, qui est le domaine touché par la migration biogène des atomes, la noosphère pourrait être décrite par ce que l’économiste américain Lyndon LaRouche a récemment appelé la « migration cognitive des matériaux » [4], un mouvement provoqué par l’activité cognitive, et par extension économique, de l’homme.

Or, il se fait, comme nous l’avons déjà dit, que cette migration biogène des atomes, de même que celle liée à l’activité humaine, va en s’accroissant avec le temps. Vernadski tenait là le critère qu’il recherchait pour donner à l’évolution une directionalité, lui permettant même de la quantifier.

Le rôle unique de l’homme dans la biosphère, et l’impact grandissant de son action sur celle-ci, est donc pour le scientifique russe un constat, le résultat d’une généralisation empirique de phénomènes observés sur une longue période de temps, et avec des critères d’évaluation solides.

L’émergence de l’homme et sa puissance d’action sans précédent dans la biosphère est un fait dont Vernadski a pris le parti de se réjouir, plutôt que de se lamenter comme le font aujourd’hui les « gardiens » d’un ordre écologique figé. Il est nécessaire de ne pas se perdre dans des conjectures qui « ont leurs racines non dans les données de la science, mais dans les domaines de la religion et de la philosophie », se plaisait-il d’ailleurs à répéter.

Avec Vernadski, nous sommes non seulement loin des influences idéologiques, mais aussi des généralisations abusives de la thermodynamique moderne, de la cybernétique, ainsi que de l’emprise croissante, exercée sur l’écologie d’aujourd’hui, des modèles mathématiques [5].

Autre problème, qui n’est pas sans lien avec l’importance grandissante des modèles mathématiques : une majorité d’écologues a du mal à faire la part entre ce qui est connu et ce qui ne l’est pas. Cette situation les amène (de même que de nombreux autres penseurs et faiseurs d’opinion) à faire des prédictions hasardeuses et catastrophistes sur l’avenir de notre planète. Dans les cas de la couche d’ozone et du changement climatique par exemple, tous sont incapables de faire la distinction entre l’impact de l’action de l’homme sur notre biosphère et celui, ici beaucoup plus déterminant, des fluctuations cycliques naturelles de l’ozone et de la température terrestre.

Terminons enfin avec la dernière grande préoccupation de l’écologie : celle de l’épuisement des ressources et des matières premières. Les écologues ont une définition fixe, pour ainsi dire « matérialiste », des matières premières. Vernadski adopte, contrairement à eux, une approche évolutive de ce concept, une approche bien plus conforme au développement réel de l’activité humaine dans la biosphère. Attardons-nous, à titre d’exemple, au passage de l’âge de Bronze à l’âge de Fer, au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Nous savons aujourd’hui que ce passage fut le résultat de l’épuisement des gisements de chalcopyrite situés au nord des Alpes, au centre de l’Allemagne et en Bohême, les principales sources de cuivre en exploitation et couvrant alors les besoins de toute l’Europe. Ce minerai fut graduellement remplacé par des formes plus riches en éléments secondaires comme l’antimoine, l’arsenic, l’argent et le nickel, ce qui eut pour effet de diminuer la dureté et la qualité du bronze. L’on dut dans ces circonstances se rabattre sur le fer, qui était à l’origine moins dur que le bronze, mais dont l’homme apprendra à améliorer la qualité.

Par son entendement l’homme a pu ainsi, à un moment de grande rareté, produire des ressources nouvelles, inconnues à l’état naturel dans la biosphère ; il est par conséquent sans cesse, l’artisan d’un renouveau dans la biosphère. Ce constat s’applique d’ailleurs autant aux matériaux à usage artisanal et industriel qu’aux sources d’énergie. « Les réserves d’énergie qui sont à la disposition de l’entendement sont inépuisables », affirme Vernadski. Il suffit en effet de penser au passage du bois vers le charbon, puis à l’hydroélectricité, ensuite au pétrole et enfin au nucléaire, comme principales sources d’énergie, et ceci avec des densités énergétiques toujours plus grandes. Nous avons là un fait incontestable, n’en déplaise aux partisans d’une interprétation erronée du second principe de la thermodynamique.

Finalement, avec sa vision d’une « humanité autotrophe », c’est-à-dire capable un jour de fabriquer, à partir des atomes « bruts », à la manière des plantes, sa propre nourriture, Vernadski prévoit pour l’espèce humaine l’acquisition d’un degré de liberté sans précédent. Par l’exercice de ses capacités cognitives, l’homme peut changer ce qui caractérise sa propre espèce et peut par conséquent redéfinir de manière fondamentale sa relation avec le reste de la biosphère.

III. L’autotrophie de l’humanité

Par Vladimir I. Vernadski

1

Il existe déjà dans l’écorce terrestre une grande force géologique, peut-être cosmique, dont l’action planétaire n’est généralement pas prise en considération dans les concepts du Cosmos, concepts scientifiques ou basés sur la science.

Cette force ne semble pas être une manifestation ou une forme nouvelle spéciale de l’énergie, ni une expression pure et simple des énergies connues. Mais elle exerce une influence profonde et puissante sur le cours des phénomènes énergétiques de l’écorce terrestre et par conséquent doit avoir une répercussion, moindre mais indubitable, en dehors de l’écorce, dans l’existence de la planète elle-même.

Cette force c’est l’entendement humain, la volonté dirigée et réglée de l’homme social.

Sa manifestation dans le milieu ambiant au cours des myriades de siècles est apparue comme une des expressions de l’ensemble des organismes « de la matière vivante » [6], dont l’humanité ne constitue qu’une partie.

Mais voilà plusieurs siècles que la société humaine se dégage de plus en plus par son action sur le milieu ambiant de la matière vivante. Cette société devient dans la biosphère, c’est-à-dire dans l’enveloppe supérieure de notre planète, un facteur unique, dont la puissance croît avec une grande accélération et change, à elle seule, d’une manière nouvelle avec une rapidité croissante le mécanisme des fondements mêmes de la biosphère.

Elle devient de plus en plus indépendante des autres formes de la Vie et évolue vers une nouvelle manifestation vitale.

2

Certes l’homme semble indissolublement lié à la matière vivante, à l’ensemble des organismes qui existent ou ont existé avant lui.

Il est lié premièrement par sa genèse. Aussi loin que nous nous enfonçons dans le passé, nous pouvons être sûrs d’y rencontrer des générations vivantes, lesquelles sont sans aucun doute génétiquement liées les unes aux autres.

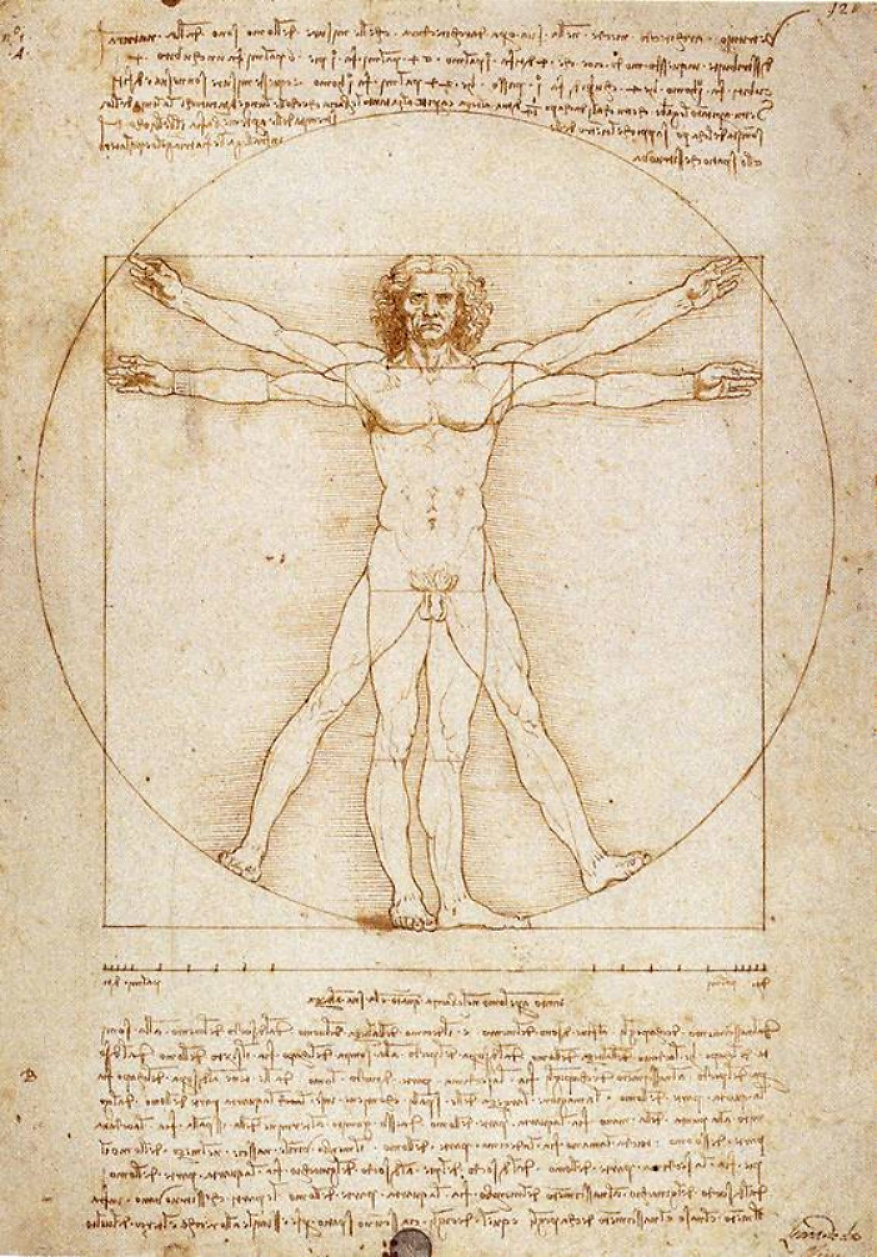

Dans ce passé, nous retrouverons certainement plus de 10 000 générations successives, au moins, de père en fils, de l’Homo sapiens, qui de par leur essence ne se distinguaient de nous ni par le caractère, ni par l’extérieur, ni par l’élévation de la pensée, ni par la force des sentiments, ni par l’intensité de la vie d’âme. Plus de 200 générations se sont déjà succédées depuis l’époque de la naissance dans la société humaine des grandes constructions de la religion, de la science, de la philosophie. Plusieurs centaines de générations nous séparent du temps où furent tracées les grandes ébauches de l’art, de la musique, des mythes, de la magie, qui donnèrent naissance à la religion, à la science, à la philosophie.

Mais les origines de l’homme doivent être cherchées dans des profondeurs du temps encore plus lointaines. Les ancêtres se perdent dans les ténèbres de l’inconnu. Leur forme, leur organisme étaient autres que les nôtres ; mais, le fait essentiel, la suite des générations matériellement liées de père en fils est restée intacte. Nos liens avec ces êtres qui ne nous ressemblent pas sont les plus réels possibles. Leur existence passée n’est pas une fiction.

Aussi loin que notre pensée ou nos recherches scientifiques peuvent atteindre dans le passé géologique de la Terre, nous constatons le même phénomène de l’existence dans l’écorce terrestre d’un seul bloc de la vie, de sa manifestation ininterrompue, unique. Nous y voyons la vie qui s’éteint et se renouvelle éternellement.

Une centaine de générations environ se sont succédées depuis que la pensée des grands Grecs s’était arrêtée devant ce phénomène, qui produisit sur elle l’effet d’un mystère du Cosmos, le plus profond. Il est resté pour nous, leurs descendants lointains, tel qu’il se posait devant ces hommes de pensée puissante.

Environ dix générations avant nous, le grand naturaliste florentin F. Redi, médecin, poète, homme d’une grande élévation morale, grand chrétien catholique, a le premier exprimé une nouvelle idée qui probablement avait déjà de temps en temps apparu aux penseurs isolés des générations passées, mais était restée cachée. Cette idée révolutionnaire fut exprimée sans avoir frappé l’esprit des hommes de son temps. Leur mentalité y était évidemment peu préparée. Redi affirmait : Tout organisme vivant tire son origine d’un autre organisme vivant ; formule exprimée sous cette forme, une ou deux générations après lui, par un autre naturaliste italien, A. Vallisnieri.

Ce principe de F. Redi n’est entré dans les concepts scientifiques qu’au XIXe siècle, presque huit générations après sa mort. C’est un grand français, L. Pasteur, homme d’une mentalité parente, âme sœur de F. Redi, qui l’a introduit définitivement dans notre représentation du Cosmos.

Certainement on doit se représenter la généalogie de l’humanité par des millions de générations successives d’êtres, qui se suivent de père en fils sans interruption et dont la morphologie et les fonctions se modifient de temps en temps. Or il est extrêmement probable que la durée de l’existence de nos ancêtres lointains était plus courte. En évaluant le passé par les générations successives de l’homme et de ses ancêtres, nous arrivons à des nombres prodigieux qui dépassent notre imagination.

3

L’humanité occidentale n’a suivi les voies de la pensée ouvertes par F. Redi et L. Pasteur qu’à contrecœur et avec un grand effort.

Les idées relatives à l’éternité de la vie, à la négation de son commencement, à la différence infranchissable qui existe dans le cadre des phénomènes physico-chimiques connus entre la matière brute et la matière vivante, étaient en désaccord radical avec les habitudes de sa pensée, de sa conception du monde. Les idées relatives au commencement et à la fin du Cosmos visible, de l’Univers matériel, ainsi qu’à l’unité réelle de tout ce qui existe ont profondément moulé sa mentalité.

Souvent l’abiogenèse [7], c’est-à-dire la genèse de l’organisme vivant aux dépens de la matière brute sans l’intermédiaire d’un autre organisme, paraît logique aux savants ; elle semble être une connaissance nécessaire de l’histoire géologique de notre planète et de l’explication scientifique de la vie. On a exprimé - avec une foi profonde - la conviction que la synthèse directe d’un organisme à partir de ses éléments matériels serait le couronnement inévitable du progrès de la science. On ne doute pas qu’il fut un moment, si ce processus ne s’est pas poursuivi jusqu’à notre époque, où l’organisme prit naissance dans l’écorce terrestre par un changement spontané de la matière brute.

Il est nécessaire de ne pas perdre de vue que ces conceptions ont leurs racines non dans les données de la science, mais dans les domaines de la religion et de la philosophie.

Certes il est possible qu’elles correspondent à la réalité. Elles ne peuvent pas encore être considérées comme réfutées par la science. Mais rien n’indique leur probabilité. Rien n’indique non plus que le problème de l’abiogenèse ne soit du même ordre que les problèmes de la quadrature du cercle, de la trisection de l’angle, du mouvement perpétuel, de la pierre philosophale. La tendance de la pensée à résoudre tous ces problèmes eut des suites très importantes. Grâce à elle, on est arrivé à de grandes découvertes - mais les problèmes mêmes étaient irréels.

En restant dans le domaine de la science nous devons constater que :

- Nulle part on n’a trouvé d’indices de l’abiogenèse dans les phénomènes qui ont lieu ou qui ont eu lieu dans l’écorce terrestre.

- La vie, telle qu’elle se présente à nous dans ses manifestations et sa quantité, existe sans interruption depuis la formation des couches géologiques les plus anciennes, depuis les époques archéennes.

- Il n’existe pas un seul organisme, parmi les centaines de milliers d’espèces différentes étudiées, qui ne soit réglé dans sa genèse exclusivement par le principe de Redi.

Si l’abiogenèse n’est pas une fiction de la pensée, elle ne peut se produire qu’en dehors des phénomènes physico-chimiques connus. Seule une découverte de phénomènes imprévus pourrait démontrer sa réalité, comme la découverte de la radioactivité a prouvé la perte de poids par la matière et la destruction de l’atome, lesquelles ne se manifestent qu’en dehors des phénomènes physico-chimiques jusqu’alors étudiés.

A l’heure présente nous ne pouvons considérer scientifiquement la vie sur notre globe autrement que comme l’expression d’un phénomène unique qui dure sans interruption depuis les temps géologiques les plus reculés dont nous puissions étudier les indices. La matière vivante a été durant tout ce temps nettement séparée de la matière brute. L’homme est indissolublement lié à un même bloc de la vie avec tous les êtres vivants qui existent ou qui ont existé.

4

L’homme est encore lié à ce bloc par sa nutrition. Cette liaison nouvelle, si intime et si indispensable qu’elle soit, n’est pas du même ordre que la suite ininterrompue des générations d’êtres vivants. Cette liaison ne se manifeste pas à nous comme un processus naturel profond, immuable, indispensable à la vie comme l’est le fait exprimé par le principe de Redi.

Il est vrai que cette liaison fait partie d’un grand phénomène géochimique - de la circulation des éléments chimiques dans la biosphère par suite de la nutrition des êtres organisés. Cette liaison peut être changée, cependant, sans toucher à la stabilité du bloc de la vie. Dans l’histoire paléontologique de la biosphère, il existe des indications sérieuses qu’un changement analogue a eu lieu déjà dans le cours des temps, dans l’évolution de quelques groupes de bactéries, êtres invisibles et infimes, mais d’une action géochimique puissante.

La dépendance de l’homme du bloc vivant par sa nutrition règle aujourd’hui toute son existence. Un changement de régime, s’il se produisait, aurait des conséquences immenses. Le fait essentiel, à l’heure présente, est la possibilité qui est propre à l’homme de conserver son existence, de construire et de maintenir intact son corps uniquement par l’assimilation soit des autres organismes, soit des produits de leur vie. Les composés chimiques ainsi formés dans l’écorce terrestre lui sont nécessaires et indispensables pour l’existence, mais l’organisme humain n’a pas de moyens de les produire lui-même. Il doit les chercher dans le milieu ambiant vivant, anéantir d’autres êtres vivants ou exploiter leur travail biochimique. Il meurt s’il se trouve dans l’écorce terrestre en l’absence d’autres êtres vivants, qui constituent sa nourriture.

Il est clair que toute la vie humaine, toute la construction sociale au cours de l’histoire est réglée par cette nécessité. En dernière analyse, c’est ce désir irrésistible qui gouverne le monde humain, qui façonne toute son histoire et toute son existence.

C’est la famine qui est en dernier lieu le facteur impitoyable, l’agent terrible de l’édifice social. L’équilibre social n’est obtenu que par un travail incessant, et il est toujours instable. Les grands bouleversements dans les constructions sociales, les fautes commises sur ce terrain ont toujours des conséquences désastreuses.

Notre civilisation se trouve toujours sous ce rapport au bord d’un précipice. A l’heure présente des centaines de milliers d’hommes meurent ou languissent en Russie par suite du manque de nourriture et des millions d’autres, plus de 10-15 millions, y ont été victimes des fautes sociales commises. Jamais la précarité de l’existence humaine ne fut si claire et le spectre de déchéance et de décadence si vivant dans les âmes bouleversées ...

5

C’est récemment, moins de cinq générations nous séparent de ce temps, que l’homme a commencé à comprendre la structure intime et très spéciale du bloc vivant auquel il appartient. Et jusqu’à présent les conséquences de cette structure, conséquences sociales et politiques énormes, n’ont pas pénétré sa mentalité.

On le voit nettement en considérant les idées sociales courantes, qui se propagent autour de nous et font marcher le monde. Ces idées restent dans leurs fondements en dehors de la science actuelle. Elles sont l’expression du passé des sciences exactes, correspondant à la science d’il y a cent ans ! Tout le progrès de la science des XIXe et XXe siècles n’a eu encore qu’une faible influence sur la pensée sociale contemporaine. Les sciences exactes se transforment de fond en comble et leur antagonisme avec les idées sociales devient de plus en plus grand. Non seulement les masses, mais les meneurs et les inspirateurs eux-mêmes, appartiennent par leur mentalité et par leur bagage scientifique à des stades depuis longtemps dépassés par l’évolution scientifique. Dans sa construction sociale actuelle, l’humanité est en grande partie gouvernée par des idées qui ne sont plus conformes à la réalité et expriment la mentalité et les connaissances scientifiques de générations évanouies dans le Passé.

Le changement profond des idées sociales et politiques, par suite des nouvelles acquisitions fondamentales des sciences naturelles, des sciences exactes, est imminent, et l’on commence déjà à l’entrevoir. Les problèmes de la nutrition et de la production doivent être révisés. Il s’en suivra nécessairement un bouleversement dans les principes sociaux mêmes qui dirigent l’opinion. La lente infiltration des acquisitions scientifiques dans la vie et dans la pensée est un trait habituel et général de l’histoire de la science.

6

Les fondements nouveaux de notre représentation actuelle de la nutrition ont été obtenus en quelques années vers la fin du XVIIIe siècle par l’effort d’une petite élite de l’humanité qui transforma ainsi notre conception du monde sans avoir été comprise et estimée par ses contemporains.

Ce furent d’abord lord H. Cavendish à Londres, l’homme le plus riche de son pays, misanthrope et ascète de la science ; A. L. de Lavoisier, financier et expérimentateur, penseur profond et lucide, dont l’assassinat est une honte inoubliable pour l’humanité ; le fougueux théologien et radical anglais J. Priestley, persécuté et incompris, qui par hasard échappa à la mort, quand la foule brûla et anéantit sa maison, son laboratoire, ses manuscrits et qui dut quitter son pays ; l’aristocrate genevois, représentant d’une famille où la haute culture scientifique fut héréditaire, Th. de Saussure ; le profond naturaliste et médecin hollandais J. Ingen Housz qui, à cause de sa qualité de catholique, n’a pu se créer une situation dans son pays et travailla à Vienne et en Angleterre ... Ils ont été suivis par de nombreux chercheurs dans tous les pays.

Une ou deux générations après ces pionniers, vers 1840, leur pensée a pénétré définitivement dans la science et a été exprimée dans toute sa clarté et avec une grande ampleur à Paris par J. Boussaingault et J. Dumas et à Giessen en Allemagne par J. Liebig.

Un fait capital d’une portée immense s’est dégagé de ce labeur.

7

Le bloc de la vie, le monde des organismes, est apparu double dans ses fonctions, dans sa position dans l’écorce.

La plus grande quantité de la matière vivante, le monde des plantes vertes, ne dépend dans son existence que de la matière brute, est indépendante des autres organismes. Les plantes vertes peuvent former elles-mêmes les substances nécessaires à leur vie en se servant des produits chimiques bruts de l’écorce. Elles prennent les gaz et les solutions aqueuses du milieu ambiant et construisent elles-mêmes les composés carboniques et azotés innombrables, les centaines de milliers de corps différents, qui entrent dans la composition de leurs tissus.

Le physiologiste allemand J. Pfeffer a distingué les organismes qui possèdent ces propriétés sous le nom d’organismes autotrophes, parce qu’ils ne dépendent que d’eux-mêmes pour leur nutrition. Il a nommé organismes hétérotrophe ceux qui, pour leur nutrition, dépendent de l’existence des autres organismes, utilisent leurs produits chimiques. Ils ne peuvent que changer ces composés chimiques préparés en dehors d’eux, les approprier à leur vie, mais ils ne peuvent pas les construire.

Il existe des organismes verts, dont la nutrition est mixte, organismes qui en partie préparent les composés chimiques nécessaires, en utilisant les corps de la matière brute, en partie les obtiennent, comme en parasites, par l’exploitation des autres organismes. Ces êtres, nombreux dans la nature vivante, sont les organismes mixotrophes de Pfeffer. Le gui en est un exemple connu de tout le monde.

En dernière analyse les organismes autotrophes verts, les plantes vertes, forment la base fondamentale du bloc de la vie. Le monde si varié des champignons, les millions d’espèces animales, l’humanité, ne peuvent exister que par suite de leur travail biochimique. Ce travail ne devient possible que grâce à la propriété innée de ces organismes de transformer l’énergie rayonnée par le Soleil en énergie libre chimique.

Il est clair que la vie n’est pas un simple phénomène terrestre, mais se présente comme un phénomène cosmique dans l’histoire de notre planète, pour autant que le principe de Redi corresponde à la réalité.

Et d’autre part il s’ensuit que le bloc de la vie n’est pas un assemblage d’individus isolés, assemblage dû au hasard, mais présente un mécanisme dont les parties ont des fonctions qui s’influencent et se coordonnent.

8

La matière verte autotrophe peut exercer la fonction qui lui est propre dans ce mécanisme grâce à l’élaboration par elle d’une substance verte, possédant des propriétés très spécifiques et très remarquables, la chlorophylle. C’est un composé complexe qui contient des atomes de magnésium et dont l’édifice moléculaire, constitué par le carbone, l’oxygène, l’hydrogène, et l’azote, est très voisin de celui de l’hémoglobine rouge de notre sang, où le magnésium est remplacé par le fer.

La chlorophylle, dont la structure et les propriétés chimiques commencent à devenir claires, se produit dans les plantes dans des petits grains microscopiques spéciaux, les plastides, dispersés dans les cellules. Ces plastides ne proviennent que de la division des autres plastides. L’organisme ne peut leur donner autrement naissance. Il s’y manifeste un fait remarquable, qui indique un phénomène général analogue à celui qu’exprime le principe de F. Redi. Aussi loin que nous nous enfoncions dans le passé, nous voyons la formation de plastides chlorophylliennes effectuée exclusivement par des plastides antérieurement formées.

Grâce aux plastides à chlorophylle, l’organisme des plantes vertes peut se passer dans sa vie d’autres organismes.

Si nous ne prenions en considération que sa nutrition, la plante verte pourrait exister seule sur la surface de notre planète.

9

La répercussion de l’existence des organismes autotrophes à fonction chlorophyllienne dans l’écorce terrestre est immense.

Non seulement ce sont eux qui donnent naissance à tous les autres organismes et à l’humanité, mais ils règlent la chimie de l’écorce terrestre. On peut se faire une idée de l’ordre de ce phénomène en se rappelant quelques données numériques.

La verdure de nos jardins, de nos champs, forêts et prairies nous entoure. Vue d’une autre planète, des espaces cosmiques, la Terre aurait une teinte verte. Mais cette masse de chlorophylle n’en représente qu’une part. La plus grande partie de la chlorophylle est invisible pour nous. Elle remplit les couches supérieures de l’Océan mondial jusqu’à 400 mètres au moins de profondeur. Elle y est répandue dans d’innombrables myriades d’algues unicellulaires invisibles ; chacune d’elles donne naissance, dans le cours de deux ou trois révolutions diurnes de notre planète, à une nouvelle génération, qui commence de suite à se reproduire. En quelques mois, si elles n’entraient pas dans la nourriture des autres êtres, leur quantité deviendrait prodigieuse et remplirait l’Océan mondial.

L’existence de l’oxygène libre de notre atmosphère et des eaux est l’expression de la fonction chlorophyllienne. Tout l’oxygène libre du globe est un produit des plantes vertes. Si les plantes vertes n’existaient pas, dans quelques centaines d’années il ne resterait à la surface terrestre aucune trace de l’oxygène libre et les transformations chimiques y auraient pris fin. La masse de l’oxygène libre de l’écorce terrestre correspond à 1,5 quadrillions de tonnes métriques. Ce nombre seul peut donner une idée de l’importance géochimique de la vie !

La quantité de chlorophylle élaborée par les plantes vertes qui est nécessaire pour maintenir cette masse d’oxygène libre au même niveau correspond au minimum à plusieurs billions de tonnes au moins, existant à chaque moment dans les cadres des plantes autotrophes.

10

Il y a plus de trente ans que le biologiste russe S. N. Winogradsky a introduit dans ce tableau un nouveau trait important, qui démontre la complexité encore plus grande du bloc vivant.

Il a découvert l’existence des êtres vivants autotrophes privés de chlorophylle. Ce sont des êtres invisibles, des bactéries qui pullulent dans les sols, dans les parties superficielles de l’écorce, pénètrent les couches puissantes de l’Océan mondial.

Nonobstant leur petitesse, grâce à leur reproduction prodigieuse, leur importance dans l’économie de la Nature est immense. Cette énorme reproduction, hors de comparaison avec celle même des algues vertes unicellulaires, nous oblige à considérer leur existence comme un phénomène d’un ordre voisin de celle des plantes vertes.

Certes le nombre des espèces de bactéries autotrophes est petit ; il ne dépasse peut-être pas une centaine, tandis que celui des plantes vertes est voisin de 180 000. Mais chaque bactérie peut donner en une journée au moins plusieurs trillions d’individus, - tandis qu’une algue verte unicellulaire, celle de toutes les plantes vertes qui se reproduit le plus rapidement, n’en donne dans le même intervalle de temps que quelques-uns, et généralement beaucoup moins, soit un seul individu en deux ou trois jours.

Les bactéries découvertes par S. Winogradsky sont indépendantes dans leur nutrition non seulement des autres organismes, mais du rayonnement solaire. Elles utilisent pour la construction de leurs corps l’énergie chimique des composés chimiques terrestres, des minéraux, riches en oxygène.

Elles produisent par suite de cette décomposition, et par suite des synthèses qui en sont une conséquence, un travail géochimique immense. Leur rôle est des plus grands dans l’histoire du carbone, du soufre, de l’azote, du fer, du manganèse, et probablement de beaucoup d’autres éléments de notre globe.

Il est certain qu’elles appartiennent au même bloc de la vie que les autres organismes, car elles deviennent la nourriture de ces derniers et utilisent leurs déchets. Tout fait penser que la liaison est encore plus intime, qu’elles appartiennent à ce bloc génétiquement.

On peut les considérer comme des dérivés très spécialisés des plantes vertes, comme on est tenu de le faire pour les plantes sans chlorophylle en général, sans exclure cependant la possibilité de voir en elles des représentants d’ancêtres des êtres à fonction chlorophyllienne.

En l’état actuel de nos connaissances, la première hypothèse semble plus vraisemblable. Cependant il faut toujours tenir compte du fait que ces organismes de S. Winogradsky jouent un rôle prépondérant dans les phénomènes d’altérations superficielles des minéraux terrestres.

Ces altérations semblent être immuables au cours de l’histoire géologique de notre planète. Elles n’ont pas changé depuis l’ère archéenne.

11

L’homme est un animal social hétérotrophe. Il ne peut exister qu’en présence des autres organismes, des plantes vertes spécialement.

Son existence sur notre planète se distingue tout de même nettement de celle de tous les autres êtres organisés. L’entendement, qui le distingue dans les cadres de la matière vivante, crée dans cette dernière des traits étonnants, change profondément son action sur le milieu ambiant.

La genèse de l’homme fut un fait capital, unique dans l’histoire géologique, qui n’eut rien d’analogue dans les myriades des siècles précédents.

Au point de vue scientifique, on ne peut la considérer que comme une conséquence d’un long processus naturel, dont le commencement se perd pour nous, mais qui dure sans interruption au cours de tous les temps géologiques. Aucune théorie scientifique n’a pu jusqu’à présent embrasser dans son ensemble l’évolution paléontologique des êtres organisés, dont la dernière expression importante fut la genèse de l’homme.

Nous ne pouvons représenter ce changement génétique du bloc vivant, l’extinction et génération d’espèces innombrables, que sous forme d’une généralisation empirique, celle de l’évolution des espèces.

Pour un homme de science, la généralisation empirique est la base de toute connaissance, sa forme la plus certaine. Mais, pour la lier aux autres faits et aux autres généralisations empiriques, le savant doit se servir de théories, d’axiomes, de modèles, d’hypothèses, d’abstractions. Nous n’avons que des ébauches imparfaites dans ce domaine.

On voit nettement qu’il existe une direction déterminée dans l’évolution paléontologique des êtres organisés et que l’apparition de l’entendement, de la raison, de la volonté coordonnée dans l’écorce terrestre, cette manifestation de l’homme, ne peut pas être un jeu du hasard. Mais il est impossible pour nous jusqu’à présent de donner une explication de ce phénomène, c’est-à-dire de le lier logiquement avec notre construction scientifique abstraite du Monde, basée sur les modèles et sur les axiomes.

12

L’homme se distingue profondément des autres organismes par son action dans le milieu ambiant. Cette distinction, qui fut grande dès le commencement, est devenue immense avec le cours du temps.

L’action des autres organismes est presque exclusivement déterminée par leur nutrition et leur croissance. Le seul fait de la formation de l’oxygène libre est suffisant pour apprécier l’importance planétaire de leur nutrition. Et c’est un fait entre des milliers d’autres. La formation des houilles, des pétroles, des minerais de fer, des humus des sols, des calcaires, des îles de coraux, présentent des cas isolés, entre des milliers d’autres, de la manifestation de leur croissance.

L’homme agit certainement de la même manière que tous ces organismes. Mais sa masse est complètement négligeable en comparaison de celle de la matière vivante et les manifestations directes dans la nature vivante de sa nutrition et de sa croissance sont presque nulles. Le savant économiste autrichien L. Brentano a donné une représentation très nette de l’échelle de l’humanité dans ce milieu. Si on assignait à chaque individu humain un mètre carré et si on rassemblait ensemble tous les hommes qui existent sur la surface terrestre, la superficie qu’ils occuperaient ne dépasserait pas celle du lac de Constance.

Il est clair que la manifestation d’une telle masse vivante considérée à l’échelle des phénomènes géologiques serait négligeable.

L’entendement change tout. Par son intermédiaire l’homme utilise la matière ambiante, brute ou vivante, non seulement pour la construction de son corps, mais aussi pour sa vie sociale. Et cette utilisation devient une grande force géologique. L’entendement introduit par ce fait dans le mécanisme de l’écorce un processus puissant qui ne correspond à rien d’analogue avant l’apparition de l’homme.

13

L’homme est l’Homo faber de M. H. Bergson. Il change l’aspect, la composition chimique et minéralogique du milieu de son habitation. Ce milieu de son habitation est toute la surface de la Terre.

Son action devient plus puissante et plus coordonnée avec chaque siècle. Le naturaliste ne peut y voir qu’un processus naturel de même ordre que toutes les autres manifestations géologiques. Ce processus est nécessairement réglé par le principe de l’inertie : il doit suivre son cours jusqu’au bout, s’il n’existe pas de forces qui l’anéantisse ou qui le tiennent à l’état potentiel.

La découverte de l’agriculture, faite plus de 600 générations avant nous, a décidé de tout l’avenir de l’humanité. En réglant sur la surface terrestre la vie des organismes verts autotrophes, l’homme a obtenu un levier d’action, dont les conséquences dans l’histoire de la planète furent immenses. L’homme est devenu de ce fait maître de toute la matière vivante, et non seulement des plantes vertes, car l’existence de tous les êtres est réglée par les plantes vertes. Peu à peu il changea la matière vivante selon les décisions, les buts, de son entendement.

Par l’agriculture, il se libéra, dans sa nutrition, de la nature vivante ambiante, dont tous les autres êtres organisés ne sont sous ce rapport que des appendices impotents.

14

Se basant sur cette grande conquête, l’homme a anéanti « la nature vierge ». Il y a introduit des masses immenses de nouveaux composés chimiques inconnus et des formes nouvelles de la vie, les races des animaux et des plantes.

Il a changé le cours de toutes les réactions géochimiques. La face de la planète devint nouvelle et se trouva à l’état de bouleversements continuels.

Mais l’homme n’a jusqu’à présent pas réussi à obtenir dans ce nouveau milieu la sécurité nécessaire de sa vie.

Dans son organisation sociale, l’existence même de la majorité est précaire, la distribution des richesses ne donne pas à la grande masse humaine les moyens d’une vie conforme aux idéals moraux et religieux.

Des faits nouveaux troublants, qui se rapportent aux bases de son existence, se dégagent en ces derniers temps.

Les réserves de matières premières diminuent visiblement. Si leur usage augmente avec la même vitesse, la position deviendra grave. Dans deux générations on pourra s’attendre à une disette de fer ; le pétrole deviendra rare encore plus tôt ; dans quelques générations, la question du charbon pourra devenir tragique. Il en est de même pour la plupart des autres matières premières. La disette de houille paraît particulièrement grave, car c’est le charbon qui procure à l’homme l’énergie nécessaire pour sa vie sociale dans sa forme actuelle.

C’est un phénomène inévitable, car l’homme utilise les concentrations des matières premières qui se sont formées au cours de myriades de siècles et qui ne pourraient s’augmenter sensiblement que dans une même durée de temps. Ces réserves sont nécessairement restreintes. Si même on en trouvait encore des sources inconnues, ou si on utilisait leurs concentrations moins riches ou plus profondes, on ne reculerait que la date de la période critique, mais le problème troublant resterait non résolu.

Les esprits profonds ont depuis des générations aperçu la nécessité de moyens sociaux radicaux, d’acquisitions scientifiques d’un ordre nouveau pour parer au danger imminent. Au commencement du siècle dernier, la disette imminente des matières premières ne pouvait encore être perçue, car l’énergie dont disposait l’homme de cette époque était encore trop liée à d’anciennes formes séculaires d’existence, à la vie et au travail des hommes, des plantes et des animaux. Cependant déjà alors les fondateurs du socialisme, particulièrement le comte H. de Saint-Simon, W Godwin, R. Owen comprenaient l’importance primordiale de la science, l’impossibilité de résoudre la question sociale en faisant seulement usage des ressources qui existaient de leur temps, sans avoir augmenté par la science les moyens de la puissance humaine.

C’était vraiment un socialisme scientifique dans le sens qui a été oublié depuis.

Le problème qui se pose à l’heure actuelle devant l’humanité dépasse clairement l’idéologie sociale, élaborée depuis par les socialistes et les communistes de toutes les écoles, lesquelles dans leur constructions ont toujours laissé échapper l’esprit vivifiant de la science, son rôle social. Notre génération a été victime d’une application de cette idéologie dans le cours des événements tragiques de mon pays, l’un des plus riches en ressources naturelles, dont les résultats furent la mort et la disette de multitudes et l’échec économique du système communiste qui semble incontestable. Mais l’échec du socialisme semble plus profond. Il présente en général le problème social sous un point de vue trop restreint, qui ne correspond pas à la réalité ; il reste à la surface.

15

Pour résoudre la question sociale, il est nécessaire de toucher aux fondements de la puissance humaine, de changer la forme de la nourriture et les sources de l’énergie que l’homme utilise.

Dans ces deux voies précisément s’engage peu à peu la pensée des chercheurs. On y est maintenant sur un terrain solide. Il n’y a pas de doute non seulement en ce qui concerne la possibilité de résoudre les deux problèmes, mais encore sur la nécessité inévitable de cette solution dans un temps très court par rapport à la durée de vie humaine.

La solution de ces problèmes se dessine comme un résultat du progrès de la science en dehors de toute préoccupation sociale. Depuis des générations, la science, dans sa recherche de la vérité, s’efforce de trouver des formes nouvelles d’énergie dans le monde et de grandes synthèses chimiques organiques. Elle travaille avec des moyens très insuffisants, les seuls qui soient à sa portée dans la société humaine d’aujourd’hui, où sa situation est en contradiction frappante avec son rôle réel comme producteur des richesses et de la puissance humaine.

On peut accélérer ce mouvement scientifique en créant des moyens nouveaux de recherche, on ne peut pas l’arrêter. Car il n’y a pas de force dans le monde qui puisse entraver l’entendement humain dans sa marche, une fois qu’il a compris, comme dans le cas actuel, la portée des vérités qui s’ouvrent devant lui.

16

Jusqu’à présent la force du feu dans ses formes multiples était la source presque unique de l’énergie de la vie sociale. L’homme l’obtenait par la combustion des autres organismes ou de leurs restes fossiles.

Depuis quelques dizaines d’années, on commence à la remplacer systématiquement par d’autres sources d’énergie, indépendantes de la vie, par la houille blanche en premier lieu. On a fait la balance de la quantité de houille blanche, force motrice de l’eau, existant à la surface terrestre. Et on a vu que, si grande qu’elle paraisse, elle n’est pas suffisante à elle seule pour les nécessités sociales.

Mais les réserves d’énergie qui sont à la disposition de l’entendement sont inépuisables. La force des marées et des vagues marines, l’énergie atomique radioactive, la chaleur solaire peuvent nous donner toute la puissance voulue.

L’introduction de ces formes d’énergie dans la vie est une question de temps. Elle dépend de problèmes dont la solution ne présente rien d’impossible.

L’énergie ainsi obtenue n’aura pas de limites pratiquement.

En utilisant directement l’énergie du soleil, l’homme se rendra maître de la source d’énergie de la plante verte, de la forme qu’il utilise par l’intermédiaire de cette dernière dans sa nourriture et dans ses combustions.

17

La synthèse des aliments, libérée de l’intermédiaire des êtres organisés, quand elle sera accomplie, changera l’avenir humain.

Elle obsède l’imagination des savants depuis les grands succès de la chimie organique ; de fait elle présente une aspiration cachée mais toujours vivante des laboratoires. On ne la perd jamais de vue. Si les grands chimistes ne l’expriment que de temps en temps, comme le faisait M. Berthelot, c’est qu’ils savent que ce problème ne peut être résolu avant l’accomplissement d’un long travail préliminaire. Ce travail s’effectue systématiquement mais ne peut être qu’un travail de longues générations, vu la grande misère de la science dans notre structure sociale.

Une génération a déjà disparu depuis la mort de M. Berthelot. Nous sommes beaucoup plus près de ce but suprême que nous l’étions de son vivant. On peut en suivre le progrès lent, mais incessant. Après les travaux brillants du chimiste allemand E. Fischer et de son école sur la structure des albumines et des hydrates de carbone, aucun doute n’est possible relativement au succès final.

Pendant la grande guerre, le problème a été plusieurs fois envisagé dans différents pays sous son aspect pratique et la conviction de sa solution imminente a pris des racines profondes dans le milieu savant.

Certes, il arrive souvent qu’une découverte scientifique se perd ou ne trouve son application pratique, son introduction dans la vie, que longtemps après qu’elle a été faite. Mais on ne peut être sûr que tel ne sera le sort de la synthèse des aliments.

On attend la découverte de cette synthèse et ses grandes conséquences dans la vie se manifesteront immédiatement.

18

Que signifierait une synthèse pareille des aliments dans la vie humaine et dans la vie de la biosphère ?

Par son accomplissement, l’homme se libérerait de la matière vivante. D’un être social hétérotrophe il deviendrait un être autotrophe.

La répercussion de ce phénomène dans la biosphère doit être immense. Ce fait signifierait la scission du bloc vivant, la création d’un troisième embranchement indépendant de la matière vivante. Par ce fait apparaîtrait dans l’écorce terrestre, et pour la première fois dans l’histoire géologique du Globe, un animal autotrophe.

Il nous est aujourd’hui difficile, peut-être impossible de nous représenter les conséquences géologiques de cet événement ; mais il est clair que ce fait serait le couronnement d’une longue évolution paléontologique, représenterait non une action de la volonté libre humaine, mais la manifestation d’un processus naturel.

L’entendement humain produirait par ce fait non seulement un grand effet social, mais un grand phénomène géologique.

19

La répercussion de cette synthèse dans la société humaine devra certainement nous toucher encore de plus près. Sera-t-elle bienfaisante ou apportera-t-elle de nouvelles désolations à l’espèce humaine ? Nous ne le savons pas. Mais le cours des phénomènes, l’avenir, peut être réglé par notre volonté et par notre entendement. On doit se préparer à comprendre les conséquences de cette découverte, dont l’action est inévitable.

Seuls, des penseurs isolés pressentent l’approche de cette ère nouvelle. Ils se représentent ses conséquences de façons différentes.

On retrouve l’expression de ces intuitions dans les œuvres de fiction. L’avenir y apparaît trouble et tragique pour quelques-uns (Histoire de quatre ans, de M. D. Halévy), tandis que les autres se le représentent comme grand et beau (Auf zwen planeten, du profond penseur et historien des idées allemand K. Lasswitz).

Le naturaliste ne peut contempler cette découverte qu’avec une grande tranquillité.

Il voit dans son accomplissement l’expression synthétique d’un grand processus naturel qui dure depuis des millions d’années et qui ne présente aucun signe de dissolution. C’est un processus créateur et non anarchique.

De fait, l’avenir de l’homme est toujours formé en grande partie par l’homme lui-même. La création d’un nouvel être autotrophe lui donnera des possibilités qui lui ont manqué pour l’accomplissement de ses aspirations morales séculaires ; elle lui ouvrira les voies d’une vie meilleure.