Ce texte a été rédigé en septembre 2000 et a été publié dans l’ouvrage Roosevelt-de Gaulle-Monnet : Reprendre leur combat (Solidarité et Progrès, 2000)

Nous entrons dans un moment tragique de l’histoire sans que l’immense majorité de nos contemporains soit capable de le percevoir ou veuille en prendre conscience.

Comme j’écris ces lignes, le numéro de septembre des « Clés de l’info » (Le Monde du 31 août 2000) nous assure que « jamais le monde ne se sera si bien porté ». les statistiques nous affirment que « l’économie mondiale enregistre sa plus forte croissance depuis dix ans » et notre ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie nous invite à admirer une France « plus heureuse, en tout cas plus prospère qu’elle ne l’a été depuis trente ans ».

Que se passe-t-il derrière l’apparence des indices ? Une tragédie qui se joue sur la scène du temps.

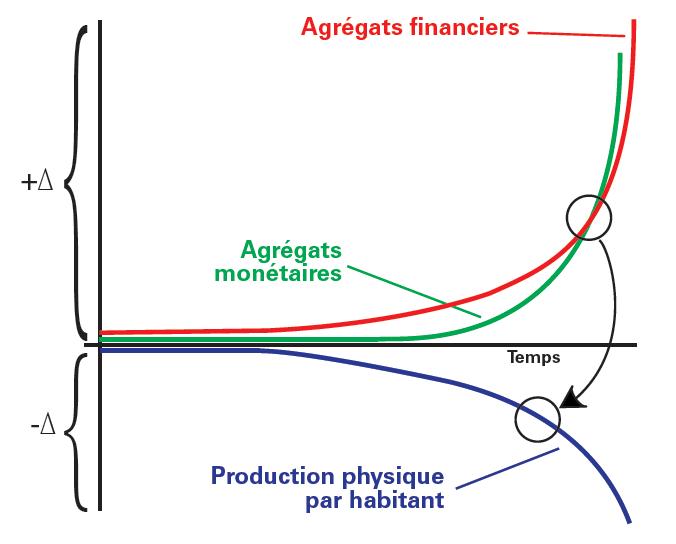

En effet, si l’on se limite à mesurer le moment où nous sommes avec des instruments monétaires et financiers et que l’on extrapole à court terme, la conclusion pourrait être la même qu’en 1928 ou en 1913 : le progrès continuera indéfiniment, au prix d’une multiplication des inégalités. Cependant, si l’on compare l’évolution monétaire et financière à l’état de l’économie physique, du travail et de la production, l’on s’aperçoit que les moyens d’assurer un avenir, c’est-à-dire d’équiper la nature et de former des hommes, ne sont plus assurés. En un mot, économiquement et culturellement, la société où nous vivons brûle ses ressources pour le profit immédiat d’une minorité sociale sans investir dans son élargissement futur en faveur de la majorité et des générations à naître.

Le secteur monétaire marchand, celui où s’inscrivent les profits comptables, nourrit depuis trente ans une suraccumulation d’actifs financiers - dans le mobilier, l’immobilier et les produits financiers dérivés, c’est-à-dire les paris « virtuels » sur les valeurs monétaires à terme - qui se gonfle au détriment de la production physique de biens par tête, et plus encore de l’équipement infrastructurel à long terme (transports, énergie, eau, éducation, santé publique, recherche et développement). Il est en effet plus rentable, du point de vue d’un gain marchand, d’investir dans un pari sur des valeurs - surtout si l’on est initié - ou de jouer sur le virtuel à court terme, que de s’exposer aux aléas d’investissements réels à long terme, qui ne sont plus protégés ni stimulés par les Etats ou par une dynamique d’ensemble.

Ainsi s’est formée une bulle dans le secteur financier, qui peut être mesurée en comparant les exigibilités à court et moyen terme sur les marchés internationaux (près de 400 000 milliards de dollars, produits financiers dérivés compris), à la production totale annuelle de l’économie mondiale (environ 40 000 milliards de dollars). L’on peut également retenir le chiffre, moins significatif mais plus souvent mentionné, des opérations quotidiennes sur les marchés des changes mondiaux (1800 milliards de dollars) par rapport aux achats et ventes de biens physiques tangibles (moins de 20 milliards de dollars).

Le tout « tient » grâce au crédit : pendant l’année 1999, pour chaque accroissement d’un dollar du produit national brut américain (au sein duquel les actifs non physiques sont plus de quatre fois supérieurs aux actifs physiques), l’endettement de l’économie a augmenté de quatre dollars. (cf aussi tableau I, La bulle financière de Wall Street, quelques repères.)

Tableau I - La bulle financière de Wall Street : quelques repères

- La capitalisation totale du marché financier représentait 81 % du produit intérieur brut américain en 1929 ; aujourd’hui, elle dépasse 160 %

- Le rapport prix/bénéfice des actions américaines (indice 500 Standard & Poor’s) s’est établi dans une moyenne comprise entre 10 et 20 depuis 1880 jusqu’à aujourd’hui. En 1929, elle était de 32,6. En février 2000, elle dépassait 45.

- Plus de 50 % des Américains investissent aujourd’hui en Bourse, et les deux tiers de leurs investissements sont faits avec des capitaux empruntés.

- L’endettement des ménages américains représentait 50 % de leur revenu disponible annuel en 1929 ; aujourd’hui, c’est plus de 100 %

- 80 % des gains de Bourse sont effectués par moins de 1 % des Américains - comme en 1929.

Il y a donc une très forte inflation financière nourrie par l’émission systématique de liquidités et animée par une dérégulation généralisée que l’on a opportunément baptisée « mondialisation » : c’est la « solution » trouvée par la Réserve fédérale américaine et son président, Alan Greenspan, pour maintenir la bulle spéculative.

Cette inflation financière ne s’est pas encore transmise au secteur des biens physiques tangibles pour deux raisons. La première est que les institutions financières, tout en prétendant faire respecter « la loi du marché », ont imposé une déflation sociale systématique au secteur réel. La seconde est que le système a fonctionné en ponctionnant les pays les plus pauvres (notamment sous la forme de prix de produits alimentaires maintenus au plus bas) et en empruntant à faible coût en yens d’abord (à taux zéro), puis aussi en euros (à taux inférieurs aux taux-dollar) pour réinvestir sur les marchés-dollar.

Le consommateur en dernier ressort américain ou, partiellement, européen, a ainsi vécu au détriment du prêteur en dernier ressort japonais et désormais européen et du producteur sous-payé du tiers monde. Aujourd’hui, en conséquence, la balance des comptes extérieurs américaine atteint un déficit de plus de 30 milliards de dollars par mois (entre 300 et 400 milliards de dollars en rythme annuel), l’endettement extérieur américain progresse à un rythme extrêmement rapide alors que, démontrant l’inanité de toute analyse « orthodoxe », la valeur du dollar s’est accrue de 25 % depuis 1995 ! C’est le monde d’Alice au pays des merveilles, dopé par la « pompe à phynances » du père Ubu, courant de plus en plus vite sur sa tête.

Evidemment, ce monde ne peut durer, pas plus que celui de 1928 ou de 1913, et moins encore qu’eux, car la logique spéculative s’est partout répandue, avec les techniques modernes de la communication immédiate et l’élimination de toute résistance étatique à la loi de la jungle.

Aujourd’hui, le moment limite a été atteint. Le système n’est pas seulement engagé dans une logique de catastrophe -la contraction de l’économie physique - mais il atteint le moment où cette catastrophe va se produire.

Jusqu’à présent, en effet, le monétaire, géré par les banques centrales et leurs émanations, a alimenté, ainsi que nous l’avons décrit, le financier au détriment de la production physique réelle (les emplois dans des services marchands se substituent à ceux du secteur physique participant, eux, à l’ équipement ou à la transformation ininterrompue de la nature). Les profits marchands (notamment sur les marchés financiers, par la hausse des Bourses) se sont accrus en faveur d’une minorité, avec des effets de levier sans précédent dans l’histoire (on peut jouer plusieurs fois sa mise sur tous les marchés à terme). Cette minorité a été capable, dans les pays développés, d’imposer jusqu’à présent sa loi à la majorité en lui faisant partager une petite part du pillage des pays moins développés (sous forme, par exemple, du bas prix de leurs matières premières) et en manipulant son idéologie (sous forme d’un encouragement systématique au jeu, à la cupidité et à la consommation d’images). La minorité a ainsi dépolitisé, économiquement et culturellement, la majorité, en rendant relativement indolore ou imperceptible, sauf pour une autre minorité brutalement exclue, la chute de l’économie physique. [1]

Le fait nouveau, signant la « crise systémique » dans laquelle nous sommes rentrés, depuis quelques semaines, s’exprime sous une triple forme :

- économiquement, la création de monnaie n’embraye plus sur les actifs financiers et tend à croître plus vite qu’eux, les sources de spéculation s’étant l’une après l’autre épuisées. Dès lors, la gestion « fine » de la crise n’est plus possible. Ou bien on limite les émissions de liquidités monétaires par une hausse des taux d’intérêt, et on provoque un court-circuit sur le financier, qui entraîne rapidement un krach, ou bien on continue à accroître l’émission de liquidités, mais alors l’inflation monétaire contamine le physique, et les prix flambent à l’image de ce qui s’est passé dans l’Allemagne de 1923 (les détenteurs de biens physiques ne voulant plus d’une monnaie devenue de plus en plus virtuelle exigent des prix de plus en plus élevés). Dans les deux cas, le système atteint son point de rupture sans qu’il y ait d’alternative en son sein.

- socialement, l’économie physique, dont la dégradation se trouvera accrue par le krach déflationniste ou par la brutalité de la hausse des prix, ne sera plus capable d’alimenter régulièrement les salaires, les investissements courants et l’épargne (les Etats-Unis ont actuellement passé le seuil d’épargne négative, c’est-à-dire sont entrés dans une logique de dilapidation), entraînant non plus une simple déchirure, mais une rupture du maillage. A partir de ce point, il dépend d’une direction politique que l’état de désarroi de la population la fasse basculer dans des orientations de type fasciste (l’organisation de la guerre de tous contre tous succédant à la Contre-Réforme libérale) ou bien la fasse se ressaisir en faveur d’une « nouvelle donne ». L’Allemagne nazie, l’Italie mussolinienne et la Russie stalinienne furent divers modèles de dérive totalitaire dans une situation analogue à la nôtre. Le seul contre-exemple qui, malgré ses imperfections, sauva le monde d’un embrasement sans perspectives autres qu’autodestructrices, fut le New Deal de Franklin Delano Roosevelt.

- culturellement, aujourd’hui plus encore qu’au cours des années 20, l’on assiste à une déqualification de fait des nouvelles générations entrant sur le marché du travail. En effet, au fur et à mesure que celles-ci améliorent leur connaissance des instruments informatiques, des méthodes de spéculation boursière « on line » et des jeux vidéo, elles deviennent de moins en moins capables d’engendrer des hypothèses nouvelles concernant des principes physiques fondamentaux. Elles opèrent dans le court terme, le linéaire déductif et le virtuel, et non dans le long terme, la recherche de solutions à des paradigmes fondamentaux et le réel.

On en arrive ainsi à une situation où le fonctionnement économique, social et culturel du système devient d’autant plus autodestructeur qu’il apparaît plus « efficace », ce qui est logique puisque le système perdure en consumant sa propre substance. Ainsi, aux Etats-Unis, à une hausse « historique » de 4 à 6 % en rythme annuel du produit intérieur brut correspond une baisse de l’économie physique par tête !

Socialement, l’augmentation du nombre de condamnés à mort et de prisonniers n’est que le résultat légitime d’un système fonctionnant sur la base de l’exclusion. Le chiffre le moins connu et le plus révélateur est celui des Américains condamnés par les tribunaux (soit prisonniers, soit libérés sur parole, soit bénéficiant d’un sursis sous surveillance) : 6,3 millions d’hommes et de femmes, plus de 3 % de la population totale. Parmi eux, les patrons recrutent de la main-d’œuvre à bon marché pour concurrencer les productions des pays du tiers monde. Ajoutons que dans ce pays si prospère, 13,5 millions d’enfants, c’est-à-dire 22,4 % du total, vivent, selon l’Unicef, dans des familles disposant d’un revenu inférieur de moitié au revenu national moyen (2,6 % en Suède).

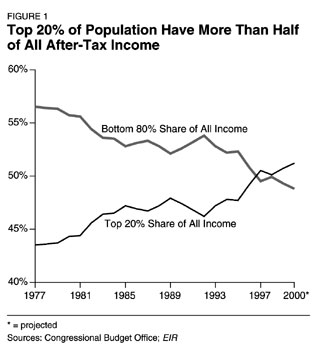

Il est d’ailleurs frappant de constater, toujours aux Etats-Unis, pays leader de la « nouvelle économie », que le moment où les échanges de monnaie tendent à croître plus rapidement que ceux des instruments financiers correspond à celui où le revenu des 20 % des plus riches Américains dépasse celui des 80 % les plus pauvres (1 % des familles les plus riches ont une part plus élevée du revenu perçu après impôt que les 38 % les plus pauvres). La financiarisation de l’économie et la chute de l’économie physique se manifestent donc bien parallèlement à un accroissement des inégalités : c’est en ce sens que nous parlons d’une économie devenue « prédatrice », qui dévore sa propre substance.

Politiquement, une oligarchie qui voit ainsi son système menacé par le vice même qui lui est inhérent ne peut avoir recours à une solution de rechange. Elle ne peut que tenter de convaincre de l’absence d’alternative, aussi longtemps qu’elle en est capable. Ses principales armes, pour y parvenir, sont les médias, les « centres de réflexion » économico-stratégiques qu’elle sponsorise et les amphithéâtres des universités où l’on enseigne une économie réduite à une mathématique financière ou comptable. Son objectif n’est pas tant de persuader de la validité de tel ou tel argument, mais de répandre une idéologie qui jette le doute sur les pouvoirs créateurs de l’homme et sur sa capacité à transformer l’univers où il habite.

En ce sens, le pessimisme culturel est le meilleur allié d’un monde défini par le recul économique et social. Sans lui, l’homme se révolterait naturellement contre quelque chose qui ne correspond pas à sa nature.

Sources : Congressional Budget Office ; EIR.

C’est pourquoi il faut repenser l’économie elle-même, par-delà le système monétaire et financier existant. Celui-ci définit le profit par la différence monétaire entre prix de vente et prix d’achat, dans un univers de ressources relativement rares, alors qu’au contraire, l’économie physique, réelle, a pour mesure le pouvoir croissant de l’homme sur l’Univers qu’il habite, la connaissance de ces lois lui permettant d’élargir sa panoplie de ressources.

Le point de départ doit donc être les capacités créatrices de l’homme, avec un horizon d’au moins un quart de siècle et non le revenu annuel de l’actionnaire ou quasi immédiat du spéculateur. Ici réapparaît la question fondamentale du temps : il ne s’agit pas d’un absolu, mais d’une donnée relative, la somme des temps des enrichissements individuels ne peut en effet en aucun cas correspondre au temps du développement de la société dans son ensemble. Le « profit », dans cette approche, n’est plus un gain rapide effectué dans une opération monétaire correspondant de moins en moins à une transformation physique de la nature, mais la découverte d’un principe fondamental de la nature appliqué sous forme de panoplie de technologies permettant un accroissement de la production par tête et par unité de surface, dans des domaines auparavant inconcevables.

Le profit ne se trouve donc pas dans une initiative réductible à des représentations mathématiques ou comptables linéaires, mais dans la capacité de l’esprit humain de découvrir, d’assimiler et d’appliquer, sous forme de technologie, des principes auparavant inconnus, de manière non linéaire. L’économie consiste à former le plus grand nombre possible d’esprits humains capables de mobiliser cette capacité de créer l’environnement propre à engendrer et à maximiser ce « profit ». La production n’est pas fondamentalement celle de valeurs comptables évaluées en monnaie, ou de biens estimés en unités physiques, mais d’êtres humains capables de créer, de comprendre et d’assimiler les principes fondamentaux de la nature, leur permettant de maîtriser le temps et l’espace par-delà les limites existantes à un moment donné. C’est dire que l’économie est « relativiste », car elle est l’expression des pouvoirs non linéaires, non réductibles à un système, de l’esprit humain.

C’est pourquoi la crise systémique dans laquelle nous nous trouvons n’est pas en elle-même tragique ; elle reflète simplement le fait que le changement, la transformation, est le propre de l’esprit humain. Le « tragique » est la résistance sociale opposée au changement par l’oligarchie qui tire son pouvoir de l’existence du système et entend le conserver à son avantage, à l’encontre du reste de l’humanité et du développement organisé de la biosphère, c’est-à-dire de l’écologie humaine.

L’objectif politique pour rétablir une économie correspondant à l’intérêt général, au bien commun, de la majorité des êtres humains et des générations à naître, c’est-à-dire exprimant les pouvoirs créateurs de chacun, est donc de faire sauter le carcan social de l’oligarchie pour libérer le développement harmonieux de la production, à l’image de ce que firent un Roosevelt, un de Gaulle, un Monnet, un De Gasperi ou un Adenauer, chacun à leur manière. Non pour un gain immédiat, mais dans le temps « allongé » et l’espace étendu des découvertes scientifiques et des technologies nouvelles.

Un ordre financier et monétaire correspondant à cet objectif, et non s’y opposant, comme la loi de la jungle actuelle, est ce que nous appelons un « nouveau Bretton Woods ». C’est la priorité politique absolue, car cette loi de la jungle qui règne aujourd’hui - qui est la loi du plus fort - est par sa nature même incompatible avec la justice sociale, l’essor de l’esprit humain et même avec des mesures de simple rationalisation, comme la taxe Tobin : l’instauration d’une taxe sur les mouvements de capitaux pour combattre la spéculation et financer la lutte contre la pauvreté est une option politiquement incompatible avec la libéralisation des échanges et des flux de capitaux !

Le nouveau Bretton Woods doit donc revenir sur les orientations suivies depuis plus de trente ans - depuis le 15 août 1971 - et réunir les conditions systémiques par un accord entre Etats souverains, pour réorienter l’émission de monnaie et de crédit vers les réalisations à long terme de l’esprit humain (infrastructure physique et sociale, travail, agriculture et industrie).

Le nouveau Bretton Woods est ainsi l’instrument nécessaire à un changement de système, la condition du changement de phase permettant de redonner priorité aux pouvoirs créateurs de l’être humain. Tout mouvement politique qui n’en ferait pas sa priorité absolue, tout en voulant par ailleurs améliorer les conditions sociales de la majorité bafouée, se condamnerait inéluctablement à l’échec ; il se débattrait dans une contradiction insoluble, en s’efforçant d’inclure dans un système des éléments incompatibles avec son existence même, du moins à ce moment de son évolution.

Avant de résumer ce que devraient être les grandes lignes de ce nouveau Bretton Woods - corrigeant les faiblesses de l’ordre de Bretton Woods établi en 1945 et rétablissant les orientations voulues par Roosevelt, son « Global New Deal », sa nouvelle donne mondiale - nous devons cependant préciser ce que nous entendons par « économie physique », à l’opposé de l’économie financière et monétaire actuellement dominante. Il ne s’agira bien entendu ici que de principes généraux, qui ne peuvent être réellement maîtrisés que dans la pratique elle-même. L’objectif que nous visons, à ce stade préalable, est de donner au lecteur un sens des idées en jeu, par-delà la description approximative du sujet en lui-même.

L’économie physique, telle que le philosophe allemand Wilhelm Gottfried Leibniz en posa le premier les principes entre 1671 et 1716, repose sur la distinction fondamentale entre l’homme et les autres espèces vivantes : nous sommes seuls capables d’accroître notre potentiel de densité démographique relatif - notre capacité de peuplement - par des actes volontaires de découverte. L’acte caractéristique de volonté humaine s’exprime par la découverte d’un principe physique universel, dont la maîtrise permet d’accroître l’énergie libre dont nous disposons. Ces additions d’énergie libre permettent de créer les conditions de changements successifs de système, chacun correspondant à un type de principe physique universel relativement supérieur au précédent, le « changement » étant ce qui permet d’échapper à un épuisement (entropie) et aux limites démographiques propres à tout système donné.

Nous définissons ainsi un Univers au sein duquel la cognition humaine, en tant que principe physique universel, maîtrise le vivant, en créant les conditions de son expansion, et dans lequel la biosphère évolutive vivante est, elle aussi, de nature anti-entropique. C’est aller directement à l’encontre de la physique enseignée aujourd’hui dans les écoles ou les universités, pour qui l’Univers est dominé par une loi d’entropie universelle, à l’exception des domaines restreints, dans lesquels les phénomènes qui ont des comportements statistiquement néguentropiques (non entropiques) ne peuvent y parvenir qu’au détriment de l’environnement dans lequel ils opèrent, en accélérant son taux global d’entropie. Ce dogmatisme statistique découlant de la thermodynamique appliquée de Kelvin et Clausius, se heurte cependant au fait que les processus vivants, et plus encore les processus cognitifs qui, en tant qu’espèce, nous distinguent de toutes les autres, n’obéissent pas à la règle d’entropie universelle, bien que jouant un rôle croissant dans l’Univers.

Aussi, au nom de l’histoire des processus vivants et de notre capacité de penser dans et d’agir sur l’Univers, c’est-à-dire en vérifiant expérimentalement que l’Univers « répond » à nos idées, nous nous opposons directement à une conception pessimiste et erronée qui part à tort, scientifiquement et moralement, de phénomènes physiques non vivants, étudiés d’un point de vue statistique et déductif, pour prétendre rendre compte du vivant et du cognitif. L’économie financière et monétaire actuellement hégémonique n’est que le reflet comptable de cette conception radicalement réductionniste et erronée du monde : elle exclut par pétition de principe l’effet non linéaire des phénomènes vivants et des découvertes qui bouleversent l’ordre des données préexistantes. Elle se borne à analyser au sein d’un système, car ceux qui le contrôlent ne veulent pas en concevoir d’autre.

L’économiste américain Lyndon LaRouche reprend ici la démarche de Bernhard Riemann lorsqu’il définit la notion d’une variété multiplement connexe, constituée d’une série de dimensions de type N, N+1, N+2, etc., incompatibles entre elles. Si nous ne prenons pas pour dimensions données les a priori de temps et d’espace, mais les notions de non-vivant, de vivant et de cognition humaine, expérimentalement validées par les découvertes de principes physiques universels, nous pourrons alors représenter l’Univers comme une variété multiplement connexe où chacune des dimensions successives correspond aux principes physiques universels du non-vivant, du vivant et de la cognition, chacun étant affecté d’une « courbure » caractéristique. L’anti-entropie s’y trouve exprimée par les changements de relations entre individus humains et entre individus humains et nature, fondement de la conception de l’économie physique. Ainsi, la non-linéarité n’est pas une opposition vague ou arbitraire à la linéarité, mais la conscience que l’Univers se comporte comme une variété multiplement connexe en développement. L’espace et le temps ne sont pas eux-mêmes des absolus, mais se trouvent définis par leurs mutations relatives : l’intervention créatrice de l’homme dans l’Univers introduit un changement organisé dans la courbure de l’espace-temps physique. C’est cette « intervention » et ce « changement » qui définissent l’économie physique.

En première approximation, on peut donc mesurer ce qui permet à la société d’accroître son potentiel de densité démographique relative, sa capacité d’accueil, en se basant sur les mutations successives dans les valeurs physiques, par tête et par kilomètre carré (unité de surface), de l’intervention transformatrice de l’homme à l’aide des technologies dont il se dote.

L’accroissement des pouvoirs producteurs du travail peut, dans ces conditions, être assimilé à une mutation intervenant dans la courbure caractéristique de la géométrie riemanienne de l’espace-temps physique qui illustre l’état courant de la pratique scientifique et technologique. L’addition d’un principe physique universel scientifiquement découvert, expérimentalement validé et technologiquement appliqué, change la courbure caractéristique du domaine d’action physico-économique. Dans le potentiel de densité démographique relative, le potentiel se trouve défini par le niveau scientifique et technologique relatif préparé, appliqué et transmis dans la société étudiée.

La question fondamentale qui se pose, du point de vue du développement économique, est de comment maintenir, étendre et diffuser la cognition humaine, source des découvertes scientifiques et de leurs applications technologiques. L’erreur la plus fréquemment commise, même par des politiques, des administrateurs ou des bureaucrates de bonne volonté, est de tout simplement oublier le propre de l’homme, en considérant science, technologie et économie comme autant de domaines en soi. Or la capacité d’une société de coopérer dans la sélection et l’application de principes physiques fondamentaux dépend de la reproduction de l’acte cognitif de découverte de ces principes par un esprit humain dans l’esprit d’un autre.

C’est ici que se pose la question culturelle dans son implication cruciale pour l’économie. En effet, la « reproduction » d’esprit humain à esprit humain n’est pas la transmission plus ou moins formelle, plus ou moins mécanique d’une information objective, mais un rapport subjectif exprimé dans les paradoxes de la science et dans les compositions artistiques : ce qui est transmis n’est pas une formule ou un canevas, mais l’impulsion cognitive, non représentable sous forme d’un langage établi, « numérisable », de l’auteur ou du compositeur. Cela signifie le rejet absolu des conceptions réductionnistes, qui ont pris la forme du structuralisme soviétique ou de l’analyse des systèmes anglo-saxonne, mais qui ont surtout été véhiculées dans l’immédiat après-guerre par la théorie de l’information et les premières recherches cybernétiques.* [2]

Les conditions de la « reproduction créatrice » ne peuvent donc pas être réunies sous la forme logico-déductive de manuels scolaires, mais en faisant revivre expérimentalement un acte de découverte de la science et l’impulsion cognitive d’une œuvre d’art classique. Une forme d’éducation visant à cette mobilisation de l’esprit plonge dans le trésor des principes universels, universellement validés par les compositions elles-mêmes, de la tradition artistique classique.

Par classique, nous n’entendons pas ici les références d’une époque ou quelque règle déductible d’un « art poétique » ou d’un livre de solfège, mais les formes d’art qui se rapportent aux processus cognitifs et non uniquement aux perceptions sensorielles (les sensations considérées sous leur aspect représentatif). A travers ces formes (par exemple, à travers une lecture de Rabelais), nous développons et entretenons les qualités nécessaires à une collaboration efficiente pour produire et promouvoir les principes physiques universels dont dépend l’accroissement anti-entropique du potentiel humain de densité démographique relative. Il s’agit non seulement des formes d’art plastiques et non plastiques (ce que Lazare Carnot appelait la géométrie de l’ouïe et la géométrie de la vue), mais aussi du développement des formes élaborées de langage humain, capables de transmettre les sentiments les plus profonds et les plus passionnés, de l’étude de l’histoire et du « bon gouvernement » comme développement et mise en œuvre sociale d’idées.

L’on peut donc dire qu’à une variété riemanienne multiplement connexe dont les dimensions sont les principes physiques de portée universelle (solution à des paradoxes ontologiques), en correspond une autre, dont les dimensions sont les principes de composition artistique (métaphores - et non symboles - dialoguant dans les compositions). La seconde variété constitue en quelque sorte le milieu nourricier de la première.

L’ économie n’est donc pas ce à quoi l’on pense habituellement lorsqu’on prononce ce mot ; c’est au contraire une rupture absolue avec une gestion financière ou une comptabilité routinières. Si la gestion et la comptabilité sont bien entendu nécessaires, c’est non pour déterminer les choix mais, au contraire, pour tracer les pistes de décollage permettant un essor par delà toute routine.

A ce point de notre démarche, cinq points fondamentaux transparaissent :

- L’éducation des pouvoirs créateurs constitue le fondement de toute croissance économique durable et harmonieuse. Il s’agit non seulement de promouvoir l’éducation humaniste scientifique et artistique dont nous venons de définir l’orientation, propice à la solution de paradoxes, mais de réunir les conditions d’une vie familiale et sociale qui soient émotionnellement et moralement appropriées au développement des capacités cognitives humaines.

Le milieu est en effet fondamental. LaRouche souligne qu’un plombier dont la forme individuelle d’action technologique ne changerait pas, mais qui opérerait dans un environnement de niveau technologique plus avancé, verrait sa productivité augmenter. En effet, l’action ne se trouve pas définie de manière objectivement exogène par rapport au milieu où elle s’exerce. Elle est au contraire définie par la courbure de l’espace-temps physique de la variété technologique au sein de laquelle elle a lieu, en tant qu’action effectuée directement dans et sur la variété représentée par l’ensemble des technologies interagissant dans ce domaine. L’anti-entropie relative de ce domaine, dans lequel l’action du plombier a lieu, se trouve ainsi modifiée, entraînant un accroissement dans la productivité du plombier sans qu’il y ait nécessairement changement dans les technologies directement utilisées par le plombier lui-même.

En ce qui concerne l’éducation, le milieu n’assure pas la qualité de l’individu - qui relève, en ultime instance de ses pouvoirs créateurs souverains - mais il doit créer les meilleures conditions possibles pour que cette qualité s’exprime, et une fois qu’elle le fait, elle enrichit à son tour le milieu.

- Une planification indicative (cf texte précédent) est nécessaire pour rassembler les contributions des individus ainsi formés en vue d’atteindre des objectifs d’intérêt général définis en commun. Ces objectifs ne doivent pas être des points fixes vers lesquels mèneraient des trajectoires linéaires.

Une planification de ce type doit au contraire prendre en compte les découvertes scientifiques et technologiques intervenues au cours de la durée du plan, qui modifient absolument les critères de départ. Par définition anti-entropique, elle doit constamment s’orienter vers l’action qui accomplit son objectif dans le plus court temps possible, en induisant l’accroissement le plus élevé possible dans la productivité physico-économique. Cette notion de plus court ou moindre temps n’est pas située dans la tour d’ivoire euclidienne d’une action physique se déroulant dans un temps ou un espace linéaires, et pas davantage dans le temps mesuré suivant les principes d’une comptabilité financière. Il s’agit ici d’un temps situé au sein d’une géométrie non linéaire, anti-entropique, à courbure non constante, qui est axiomatiquement le domaine dans lequel s’exprime l’action physico-économique de l’Univers réel.

C’est pourquoi une telle planification se définit par le projet politique des planificateurs et non par sa modélisation informatique, nécessaire pour la représenter à un instant donné mais impropre à en élaborer les orientations.

- L’entrepreneur privé, lié à la gestion de son instrument de production et à l’équipe qui l’anime, est, à l’opposé de l’actionnaire jouant sur le temps court, l’élément fondamental dans le processus long du progrès technologique. Il le représente au plus haut degré lorsqu’il participe à l’élaboration et à la mise en place de machines-outils nouvelles.

Un « principe de machine-outil » découle des vérifications expérimentales de la validité d’un principe physique universel apportant une solution à un paradoxe ontologique, c’est-à-dire remettant en cause les axiomes d’un système existant. L’entrepreneur-concepteur participant à cette vérification doit en effet imaginer un dispositif unique, sans précédent, permettant de mesurer si l’Univers répond à l’hypothèse du chercheur ; c’est à partir de ce dispositif que des familles de machines-outils appliquant le nouveau principe pourront être conçues, d’où le qualificatif de « principe de machine-outil » qui est à la base du processus de progrès technologique.

De ce point de vue, et de ce point de vue seulement, se lève la contradiction entre secteur privé et secteur public. Dans une économie moderne, dont par définition les investissements de base sont lourds, seul l’Etat peut créer l’environnement réglementé et l’infrastructure de base économique (physique et sociale) grâce auxquels l’entrepreneur privé se trouve en mesure de fournir son meilleur apport. C’est dans cet environnement et de par cette infrastructure que les pouvoirs souverains créateurs de l’individu peuvent s’exprimer et s’épanouir pour constituer le fer de lance de formes de progrès économique à vecteur technologique avancé et forte intensité capitalistique.

- Les vecteurs de progrès scientifique et technologique doivent être constamment introduits, multipliés en nombre et accrus en intensité. L’Etat a pour rôle de créer les conditions de leur essor (éducation, recherche publique, formation continue, etc.) et d’assurer leur financement (fiscalité, crédit, capital risque, etc.). Ces vecteurs permettent d’accroître les taux d’une croissance mutuellement avantageuse et cohérente avec l’impératif de « moindre temps ».

- L’émission de crédit à long terme et à faible taux d’intérêt, en vue de promouvoir le progrès scientifique et technologique ainsi que le lancement de grands travaux infrastructurels, doit être multipliée par plusieurs ordres de grandeur. L’objectif principal, dans une approche semblable à celle du plan Marshall, est d’orienter les flux scientifiques et technologiques à partir des lieux où ils ont été engendrés vers les régions relativement moins développées, afin d’y réunir les conditions d’un décollage et d’un désenclavement. Sur les axes de circulation de ces flux, des corridors de développement doivent être créés : il ne s’agit pas de transporter d’un lieu vers un autre, mais de créer le tissu physique et humain du développement à venir autour des voies d’accès.

Il n’y a pas de solution franco-française. A crise mondiale, action internationale : le nouveau Bretton Woods n’est autre que l’organisation financière et monétaire convenue entre Etats-nations souverains pour créer les meilleures conditions à la mise en place de la perspective définie ci-dessus, en éliminant les obstacles qui s’y opposent.

Le premier obstacle est le pouvoir « systémique » de l’oligarchie. L’éliminer suppose d’abord que les Etats-nations souverains s’entendent pour imposer l’émission de monnaie et de crédit en faveur de leurs projets. Le seul instrument disponible pour le faire est celui de banques nationales n’opérant pas à partir de considérations de marchés, mais à partir de choix politiques comme l’Administration Roosevelt ou les planificateurs des premiers plans français - et sous le contrôle direct de leurs peuples, non sous celui d’experts financiers ou monétaires. En même temps qu’ils retrouvent leur pouvoir essentiel de banque publique, sans quoi l’Etat-nation ou toute institution politique seraient réduits comme aujourd’hui à une semi-impuissance, les dirigeants intéressés doivent entièrement reprendre le contrôle des leviers de financement. Le système actuel se trouvant virtuellement en faillite, puisqu’il n’engendre plus les flux permettant de rembourser ses dettes, il faut donc le constater et organiser sa mise en règlement judiciaire. Comme dans le cas d’une entreprise en difficulté, les mauvaises créances liées à des spéculations, qui constituent une entrave, doivent être systématiquement annulées et les bonnes, liées à la production et nécessaires au fonctionnement physique, doivent être conservées en les rééchelonnant en tant que de besoin. Tout recours à des instruments spéculatifs à effet de levier doit être désormais banni entre signataires.

Le second obstacle est l’instabilité des changes. [3] Il s’agit de recréer un système stable, pour permettre l’émission et le remboursement des crédits à moyen et long termes dans des conditions normales.

Dans ce but, il faut en finir avec la loi de la jungle et rétablir, d’un commun accord, des marchés organisés. Cela suppose la mise en place de mesures immédiates de contrôle des changes et des flux de capitaux, en organisant des échanges commerciaux sur une base elle aussi stable.

Le problème qui demeure est celui de l’unité de compte à retenir dans les échanges, pour régler les soldes annuels. L’objectif est de créer un système de compensation, soit à référence-or (système Rueff, à ne pas confondre avec l’étalon-or du XIXe siècle), soit basé sur un panier de matières premières (système Mendès-France). L’on ne peut en effet conserver ni le dollar sous sa forme actuelle, dont la création a échappé au contrôle de l’Etat américain pour devenir l’instrument de l’oligarchie anglo-américaine, ni toute autre monnaie, alors que tout le système financier et monétaire international se trouve en état de rupture !

Voici donc les paramètres du nouveau Bretton Woods à mettre en place, nécessaire au changement de système dont nous avons établi la nécessité absolue. Son objectif est de protéger et de susciter la politique aujourd’hui souhaitable, tant du point de vue de l’intérêt général que de celui des Etats-nations qui, de par leur nature, y sont attachés.

L’on nous objectera qu’il est utopique d’y songer, en raison des rapports de force internationaux actuels.

C’est un fait que l’oligarchie financière domine absolument un ensemble de cinq pays - Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada et Etats-Unis - qui s’opposent totalement à cette perspective, et sont prêts par tous les moyens, y compris le sabotage armé, à empêcher qu’elle aboutisse.

Aussi, prendre parti pour un nouveau Bretton Woods tel que nous l’avons défini ne consiste pas à simplement bien préparer un dossier et à le défendre avec plus ou moins de courage dans les enceintes internationales. C’est mener un combat politique décisif, qui ne peut être engagé à moitié ou avec cette volonté de compromis propre aux bureaucraties. C’est dès maintenant tisser des alliances régionales et interrégionales, pour mettre en place à la fois un système défensif, comme en Asie celui du groupe de Chiang Mai plus trois, et de se donner les moyens d’échanger, non sur la base de monnaies instables, mais sur celle d’une unité synthétique de compte, convenue entre partenaires et fondée sur un panier de matières premières. [4] A l’échelle européenne, une régulation du marché des capitaux est indispensable et s’avérera efficace à condition d’être conçue comme un pas vers le nouveau Bretton Woods.

Ce combat suppose le retour du volontarisme et de la ténacité en politique, à l’image de ceux que manifestèrent un Roosevelt ou un Monnet, sans aventurisme ni complaisance.

Il signifie que l’on abandonne les rêves malsains de nouvelle économie, de dérégulation, de société postindustrielle ou de flexibilité sociale, et que l’on affronte la réalité d’un fascisme qui vient. La situation, en ce sens, est semblable à celle de 1929, même si la forme d’expression vise aujourd’hui, dans un premier temps, davantage le contrôle et la manipulation des esprits, par les images et par la peur, qu’une mise au pas policière ou militaire, bien que les dérives de cette nature soient toujours possibles dans un monde instable, surarmé et donc stratégiquement imprévisible.

L’aveuglement induit chez ses victimes est la meilleure arme d’une oligarchie dépourvue de toute perspective, sinon celle de nuire.

Charles Baudelaire jugeait, en connaisseur, que la plus belle ruse du diable est de faire croire qu’il n’existe pas. Dévoiler son mode d’opérer et proposer un environnement défini par l’intérêt mutuel, où l’enfer ne sera donc plus les autres, nous paraît au contraire le meilleur moyen de le combattre jusque dans les détails de l’économie.

Septembre 2000.

Notes

1. L’hypothèse suivant laquelle « un cycle long de Kondratiev » aurait commencé au début des années 1990 aux Etats-Unis, coïncidant avec l’arrivée des « nouvelles technologies de l’information » tient davantage de l’astrologie que de la réalité. Ces nouvelles technologies sont en effetprincipalement liéesausecteur financier et non à la transformation physique de la nature : elles n’induisent donc pas de croissance réelle. De plus, une croissance physique s’accompagne d’un effet de diffusion (égalité des chances) dans l’ensemble de lasociété.Orici, les adeptes du « Kondratiev, conjoncture astrale de l’Europe après celle des Etats- Unis » - comme Christian Schmidt, professeur des sciences économiques à Paris-Dauphine - reconnaissent eux-mêmes que le « signe » auquel on peut identifier ce « nouveau cycle » serait... « l’accroissement des inégalités ».

2. L’œuvre de Lyndon LaRouche est tout entière en réaction à la cybernétique de Norbert Wiener et à un néokantisme qui, tous deux, nient l’existence de ces formes de synthèse cognitive créatrice dont dépendent absolument les découvertes de principes universels et réduisent l’économie à un ensemble systémique binairisable, c’est-à-dire gérable par ordinateur. Le résultat est un Homo economicus, atome manipulable de prestations et de consommations.

3. C’est cette instabilité des changes qui a conduit à répandre la pratique de produits financiers dérivés comme instruments d’assurance contre les variations. De par leur nature même, ceux-ci ont échappé à tout contrôle et sont devenus les instruments privilégiés d’une spéculation à effet de levier, permettant de jouer plusieurs fois sa mise.

4. Il s’agit ici d’une unité de compte transitoire, entre partenaires régionaux, en attendant la mise en place d’un système de compensation à l’échelle mondiale.