Les guerres de l’opium contre la Chine, clé pour comprendre le présent

par Karel Vereycken

Sommaire :

Introduction

1. Déconstruire le « narratif »

2. Opium, le produit et son histoire

a) plante et consommation

b) usage médical

c) tabac

3. Commercer avec la Chine

a) système tributaire

b) système de Canton

4. Arrière-plan économique et financier

a) le thé

b) déficit commercial

c) l’argent

d) le coton

5. Ouvrir la Chine

a) L’ambassade Macartney

b) Comment l’opium a sauvé l’Empire britannique

6. Les routes de l’opium vers la Chine

a) Portugais

b) Hollandais

c) Compagnie britannique des Indes orientales

d) Les gentlemen-trafiquants

7. Les conséquences de l’opiomanie en Chine

a) conséquences sociales

b) conséquences économiques

c) conséquences politiques

8. Vers la guerre

a) la réponse chinoise

a) Première guerre

c) Deuxième guerre

9. Conclusions

Biographie sommaire

Bonjour,

Tout d’abord, je tiens à remercier l’Association Carrefour France-Sichuan (ACFS) et son président Michel Panet pour cette aimable invitation.

Introduction

Au début de ma présentation (voir VIDEO) je vais vous parler du présent. On voyagera ensuite dans le temps pour encore mieux comprendre ce qui nous arrive aujourd’hui.

Alors que depuis la fin de la Guerre froide et la dislocation de l’URSS, on espérait qu’une coopération pacifique permettrait l’avènement d’une paix durable dans le monde, aujourd’hui, de nombreux conflits sont rallumés.

De la mer de Chine au canal de Panama en passant par l’Ukraine, la Palestine, le Groenland et le Canada, les mots « droits de douane », « sanctions », « guerres de haute intensité », « annexion », « nettoyage ethnique » et de « génocide » ont fait leur retour, et hélas, il ne s’agit pas que de mots.

Par rapport à la Chine, si l’on peut se réjouir qu’une perspective de fin du conflit en Ukraine semble s’amorcer par la voie diplomatique, de nombreux analystes estiment que les Etats-Unis ne cherchent qu’à éteindre ce conflit pour affronter plus librement la Chine, désignée en 2022, par le gentil démocrate Antony Blinken comme le pays « qui est à long terme, la menace la plus sérieuse à l’ordre internationale ».

Il est vrai que Donald Trump, après avoir échangé le 16 décembre avec le président chinois Xi Jinping sur le commerce, le réseau social TikTok et le fentanyl (une drogue produite et distribuée par les Cartels mexicains qui a fait 100000 morts aux Etats-Unis et dont les précurseurs viennent en partie de Chine), a répété presque mot pour mot ce qu’il avait dit en 2017 : « en travaillant ensemble, la Chine et les Etats-Unis pourront résoudre presque tous les problèmes du monde ». Quelques jours plus tard, on le sait, il a annoncé une hausse des droits de douanes sur les produits étrangers, notamment mexicain, canadien, européen et chinois tout en se montrant disposé à en négocier la mise en application.

Cette rivalité entre les Etats-Unis et la Chine, rappelle à maints égards, la situation ayant précédée aux « guerres de l’opium » dont je vais vous parler ce soir.

Depuis la crise bancaire de 2008, le système financier actuel est en état de faillite virtuel. Des montages financiers gigantesques, qu’on nomme les produits dérivés et les titrisations, engendrent mécaniquement des bulles financières. Tout comme les bulles de savon, les bulles financières finissent fatalement par exploser. Lorsqu’elles éclatent, la panique s’installe et la mécanique se grippe.

En 2008, cela a été reconnu par les plus hautes instances chargées de la question à l’ONU, le système bancaire, surtout le marché interbancaire qui était totalement à l’arrêt, a été « lubrifié » par des milliards d’argent sale provenant du crime, de la prostitution, de la pédophilie, de la fraude, de la corruption, du terrorisme et de la drogue.

Pire encore, après la crise, rien ne fut entrepris pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise. Aucune réunion du Conseil européen, du FMI ou du G20 ne fut consacré au sujet. Rappelons que ce n’est qu’après les attentats du 11 septembre qu’une amorce de lutte contre le blanchiment de l’argent sale fut esquissée.

Depuis, les organes de surveillance mise en place furent immédiatement détournés de leur but initial. A ce jour, ce sont les plus forts qui s’en servent pour espionner et soumettre leurs vassaux.

Tout cela rappelle l’État pitoyable de l’Empire britannique à la fin du XVIIIe siècle. tel un monstre en faillite systémique, l’Empire britanniques fait alors le choix de la drogue et de la guerre afin que les privilèges de son oligarchie perdurent au nom de « droits de douane » et d’un « libre échange » non régulé qui est aussi libre que le droit du renard dans le poulailler.

L’histoire des guerres de l’opium montre que le narcotrafic et la guerre ne sont pas des choses « qui nous tombent dessus », mais des choix que des élites corrompues imposent aux peuples. La drogue, ce n’est pas une chose « qui nous arrive » par voie d’une agression étrangère, mais bien un choix que nos dirigeants effectuent par leurs actes ou actes par omission.

Comme nous l’avons documenté dans notre livre Trafic de drogue, mafia, oligopole financier - Pour la France, c’est vaincre ou périr ! (S&P, 2023), les héritiers de ce qui fut mis en place par les Britanniques suite aux guerres de l’opium, notamment la banque HSBC et les autres « perles de la Couronne », c’est-a-dire les paradis fiscaux, permettent à une narco-finance mondialisé de prospérer en toute impunité. Par sa taille, cette narco-finance est passée du « too big-to-fail » au « too big-to-jail ». C’est ce tabou qu’il s’agit de faire tomber aujourd’hui.

Je vais donc maintenant vous résumer les enjeux économiques et financiers de l’opium sur lesquels peu d’historiens s’attardent. Pourtant, on le sait, tant que l’on ne comprend pas le moteur des événements, ils tendront à se répéter. Et comme le disait Marx, lorsque l’histoire se répète, la première fois c’est une tragédie, la seconde fois une farce.

Aujourd’hui c’est une tragédie et une farce, puisque l’histoire se répète avec le tsunami blanc de la cocaïne,de l’ecstasy et de la corruption qui l’accompagne et qui ronge la France.

1. Déconstruire le « narratif » ?

Le « narratif » officiel, s’il figure dans les manuels scolaires, présente les guerres de l’opium comme un affrontement « entre deux empires » mis sur un pied d’égalité, chacun avec « son addiction » et ses élites hypocrites et cupides :

- Chez les Anglais, nous dit-on, l’addiction c’est le thé ; chez les Chinois, l’opium. Rappelons tout de même qu’on n’a jamais vu des navires de guerre chinois bombarder les ports anglais pour obliger les Britanniques à consommer du thé chinois...

- Les Britanniques, nous dit-on, défendaient une politique de « porte ouverte », ils ont cherché à « ouvrir la Chine » au « libre-échange », au christianisme et à la démocratie.

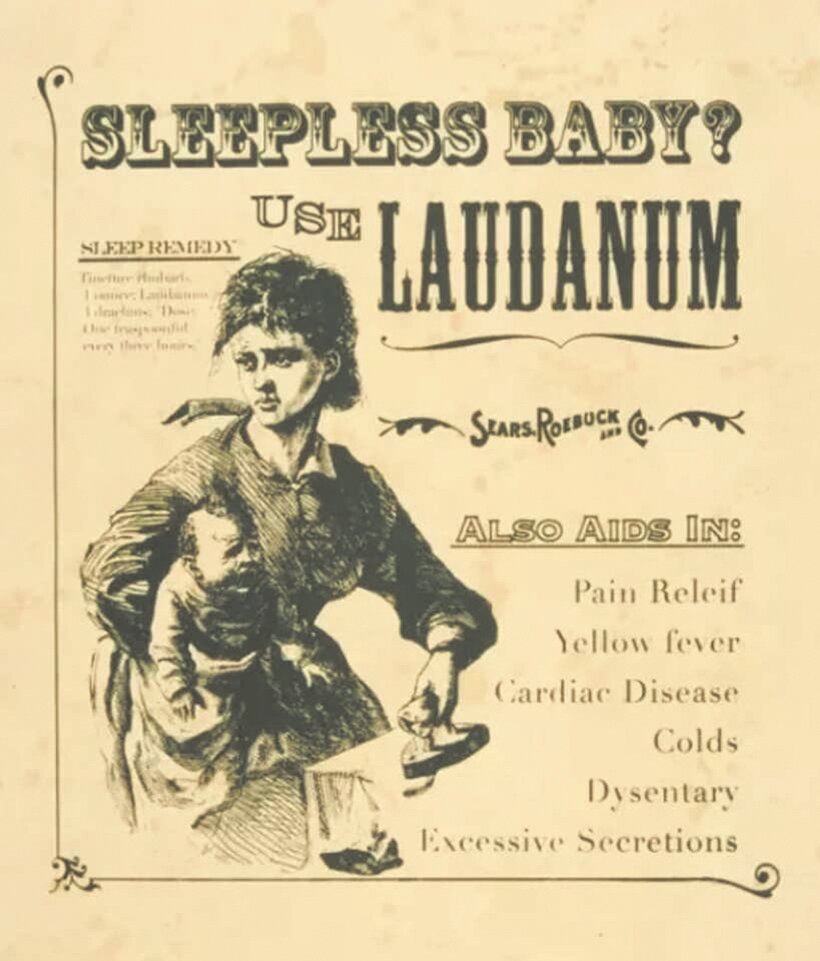

- On « exagère » depuis toujours les dangers de l’opium, nous disent les Anglais. Le laudanum (quelques graines de pavot d’opium dissoutes dans de l’éthanol) était en vente libre chez eux donc pourquoi pas ailleurs ?

- Les Britanniques, nous dit-on, ne voulaient que « satisfaire » une demande et non pas la créer. S’ils n’avaient pas vendu leurs productions de Bengale, d’autres auraient vendus les leurs, notamment les Iraniens et les Turcs.

Ce « narratif » est faux et sans nuances. C’est pourtant le « narratif » de nombreuses conférences sur le sujet qui finissent le plus souvent par prôner le choix rejeté par l’empereur chinois et ses conseillers, celui de la légalisation de toutes les drogues. Les narratifs ne sont jamais neutres.

En tout cas, il ne s’agit pas de « deux empires cherchant à dominer le monde » :

- La Chine, par son expansion territoriale et démographique, favorise néanmoins un système dans lequel s’exprime la créativité et le progrès, tout en faisant face à une forte et parfois terrible « crise de croissance » avec des populations qui exigent leur part du développement ;

- A l’opposé, chez Britanniques, la guerre est inscrite dans l’ADN de leur système : un monétarisme prospérant de la rente tirée des terres, des possessions, des matières premières et de l’exploitation des esclaves pour les exploiter, le tout acquis à faible coût et vendu au plus fort aux Etats-Unis, comprenant aussi bien le thé, que l’opium et les coolies chinois et ceci à partir de Hong Kong .

2. Le produit opium et son histoire

a) plante et consommation

Qu’est-ce que l’opium ? Ce qu’on appelle l’opium est le latex (le suc séché) produit par incision de la capsule avant maturité d’une plante, le « pavot somnifère » (Papaver Somniferum). Or l’opium contient des dizaines d’alcaloïdes à usage pharmaceutique, dont la morphine et la codéine, deux analgésiques puissants.

L’opium se consomme essentiellement de trois manières :

- Sous forme solide (boulettes) ;

- Sous forme liquide (mélangé à de l’alcool) ;

- Fumé (avec ou sans tabac).

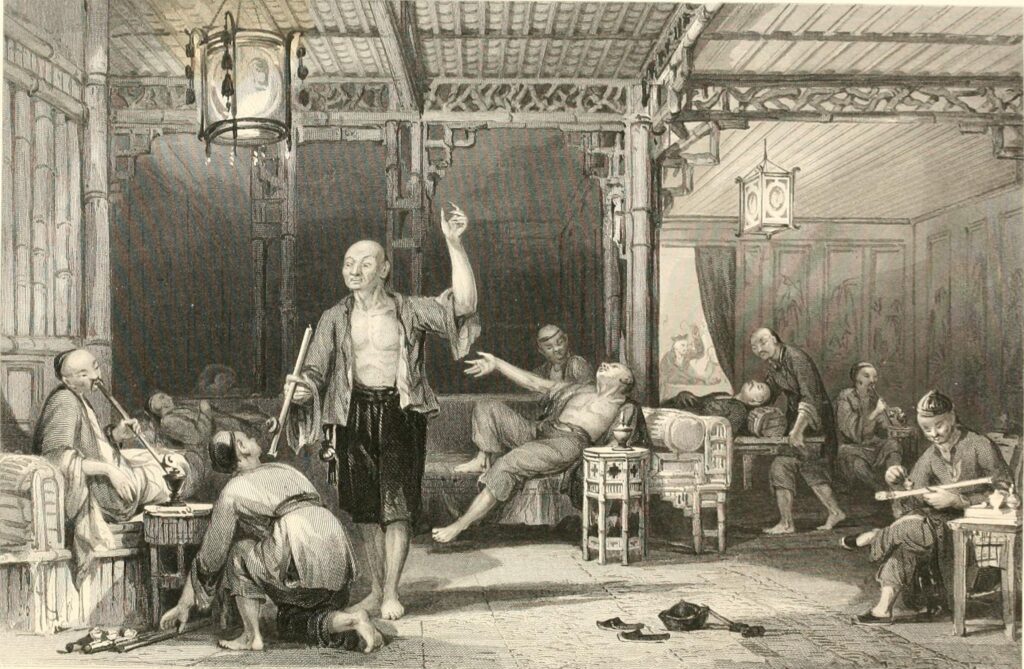

Comme la plupart des drogues, l’opium peut aussi bien vous endormir que vous exciter. Comme la cocaïne ou le captagon, il vous rend insensible à la douleur, une propriété fort appréciée des guerriers. Dans tous les cas de figure, il vous procure un sentiment illusoire de plaisir dont il sera bien difficile de vous passer. Les fumeries d’opium, disait un écrivain, sont par excellence « le lieu où les paradis artificiels se confondaient avec un enfer réel ».

b) usage médical

Les dernières études archéologiques ont révélé que c’est en Suisse que les agriculteurs du néolithique ont domestiqué du pavot à opium il y a 5 à 6 millénaires.

L’opium entre rapidement dans la pharmacopée de la Mésopotamie, de l’Égypte et de la Grèce antique. Homère en décrit l’usage. Ce sont les Arabes, les Vénitiens, les Portugais, les Hollandais puis les Britanniques qui en furent les premiers commerçants.

Au Royaume Uni, comme nous l’avons déjà signalé, on se servait, à titre médical, du laudanum, composé de quelques graines de pavot dans de l’alcool (du vin ou de l’éthanol). Inventé par le Suisse Paracelse, ce breuvage était en vente libre à bas prix dans les pharmacies britanniques.

Hautement addictif et souvent mortel, car contenant de la morphine et de la codéine, le laudanum était supposé soulager les douleurs de la toux et des migraines tout en offrant des états seconds et d’extase aux poètes en panne d’imagination. L’Angleterre consommait entre 10 et 20 tonnes d’opium par an pour « usage médical ».

Par les Routes de la soie, l’opium est introduit en Asie centrale et en Chine à l’époque des Tang (618-907). Sa consommation, à usage médical ou comme une sorte de viagra, reste marginal en raison de sa provenance étrangère et de son prix élevé.

c) tabac

Cette situation changera radicalement au XVIe siècle avec l’arrivée du Nouveau Monde du Nicotiana tabacum, le tabac, qui est consommé avant tout en Amérique sous forme de chiques pour couper la faim et la soif.

La « prise » et « la chique » de tabac s’emparent en quelques décennies de toute l’Europe et au-delà, de l’Asie. Le tabagisme arrive en Italie en 1561, par le cardinal Prospéro di Santa-Croce ; en Angleterre en 1565 ; en Allemagne vers 1570 par les huguenots fuyant la France ; à Vienne dans les mêmes années. En 1580, ils parviennent en Turquie qui leur ouvre la porte de l’Asie où la consommation du tabac se généralise en quelques décennies.

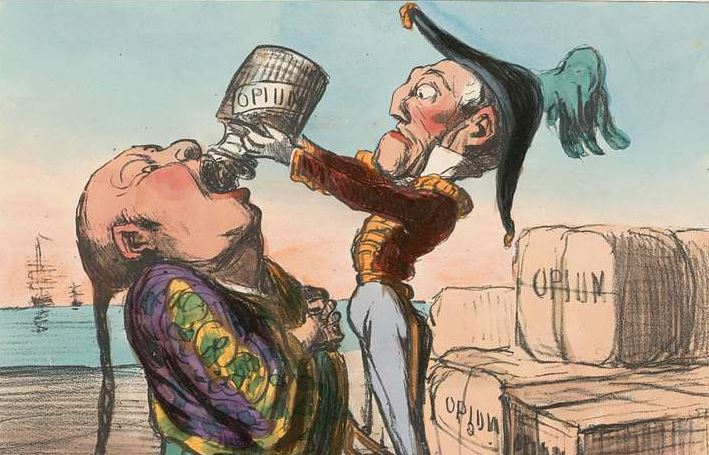

Au tournant du XVIe siècle, l’introduction de la pipe en Asie du Sud-Est par les Portugais et les Espagnols marque alors un tournant décisif. Les Portugais d’abord et Hollandais ensuite, ayant bien identifié l’étendu du tabagisme en Chine, vont le tremper dans de l’opium pour obtenir le fameux madak pour booster leurs ventes en rendant le tabac plus addictif.

L’engouement est immédiat. Rapidement, les consommateurs des classes supérieures installés dans des salons joliment aménagés ou dans des taudis insalubres s’agissant des plus pauvres à Jakarta, préféreront fumer le madak puis le chandoo (un opium raffiné) avec des longues pipes. Précisons que fumé, l’opium « gagne en avantages » pour le consommateur : le risque d’overdose est bien moindre que par voie orale et l’effet de plaisir n’est plus décalé mais quasi-immédiat.

Avant l’arrivée du tabac, la Chine avait déjà ouvert ses portes sur des nouvelles cultures originaires du Nouveau Monde : le maïs, la patate douce et l’arachide. Si la consommation de ces trois derniers améliore l’espérance de vie, celle du tabac la réduit substantiellement. Le tabagisme reste un fléau majeur en Chine. En 2020, avec 300 millions de fumeurs de tabac, la Chine détient toujours le record mondial du nombre des fumeurs…

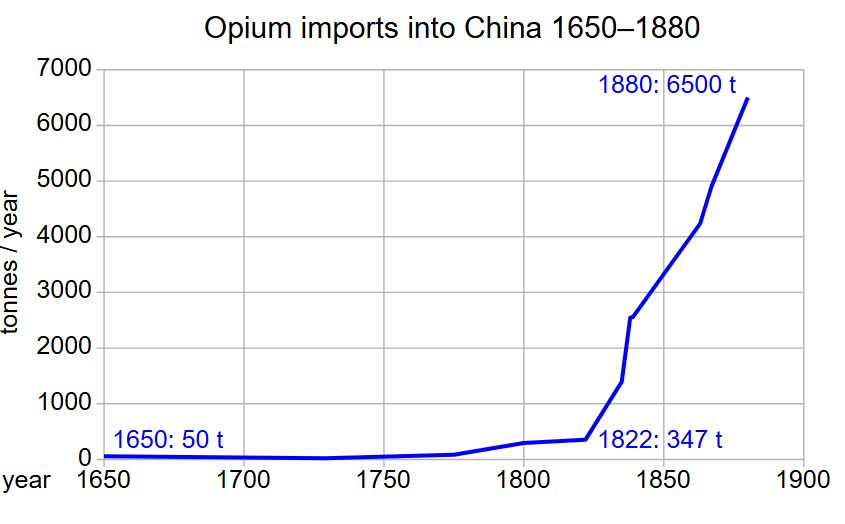

Au bout du compte, avant même que les Anglais n’imposent, par la guerre, la production et la consommation légale d’opium en Chine, le pays compte déjà, selon les estimations, 4 à 13,5 millions d’opiomanes.

Avec au moins 40 millions de consommateurs d’opium en Chine en 1949, l’opiomanie chinoise, à l’échelle d’un État, reste la plus grande vague de toxicomanie de l’histoire. L’ONU affirme que

3. Commercer avec la Chine

Avant les guerres de l’opium, la Chine était devenue une grande puissance économique et politique. Grâce à une meilleure alimentation, le nombre d’habitants en Chine passa de 100 millions à la fin du XVIIe siècle à 430 millions vers 1850. Bien qu’il y ait eu une quinzaine de révoltes paysannes, dont certains dureront de longues années, le pays disposait d’une auto-suffisance relative.

En comparaison ou à titre de comparaison, le nombre d’habitants des îles britanniques était estimé à moins de 17 millions en 1810 soit environ 10 millions en Angleterre et au Pays de Galles, 5 millions en Irlande et moins de 2 millions en Écosse. Ces chiffres ne tiennent pas compte de « la grande famine » qui décima au moins 1 million de personnes en Irlande en 1845, faute de pommes de terre (on est en pleine guerre de l’opium).

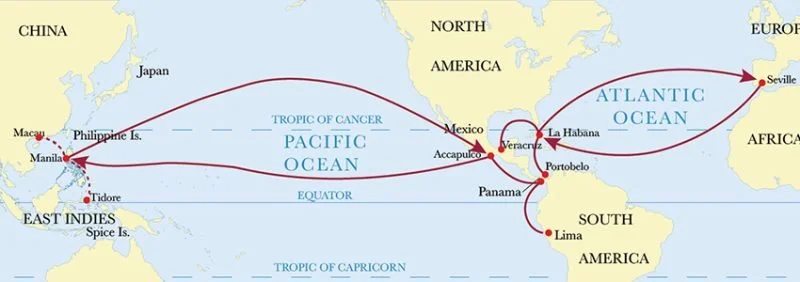

Le commerce extérieur direct de la Chine avec les pays européens débute dès le XVIe siècle, avec pour premiers partenaires économiques, les Portugais (1517) auxquelles les Chinois loueront Macao (30 km²) en 1557.

Ensuite viennent les Espagnols qui, par le Traité de Saragosse (1529) s’attribuent les Philippines. Ils y fondent Manille en 1571. Et enfin les Hollandais qui s’installent en Indonésie, d’abord sur l’île de Penghu (1603) au nord de Taïwan, puis en 1619 à Batavia (île de Java en Indonésie), et enfin à Taïwan (1624). Les Russes viennent en voisins par voie terrestre.

Il est important de comprendre la façon dont la Chine commerçait avec « l’étranger » avant la fin des guerres de l’opium. Pour simplifier grossièrement, on peut parler de deux systèmes :

- le « système tributaire » ;

- le « système de Canton ».

a) Système tributaire

Le terme actuel de « système de tribut » est une invention occidentale récente. Il n’existait pas d’équivalent dans le lexique chinois pour la bonne raison qu’il n’est pas considéré comme une institution ou un système en Chine.

L’appellation « système tributaire » chinois ou système Cefeng date de la dynastie Han (202-220 avant JC).

Il reflétait la vision chinoise du monde selon laquelle la Chine, d’une grandeur et d’une autonomie pratiquement incontestée, était le monde-civilisation, c’est-à-dire « tout ce qui était sous le ciel » (tianxia). Le terme chinois désignant la Chine (Zhongguo) signifie d’ailleurs cela : « Pays du milieu ». Ainsi, bien que de multiples interprétations soient possibles, l’empereur chinois était considéré comme le souverain et donc le responsable de toute l’humanité.

Pour organiser les échanges économiques avec les autres peuples, dits « barbares » et « non-civilisés », la cour impériale instaura un protocole.

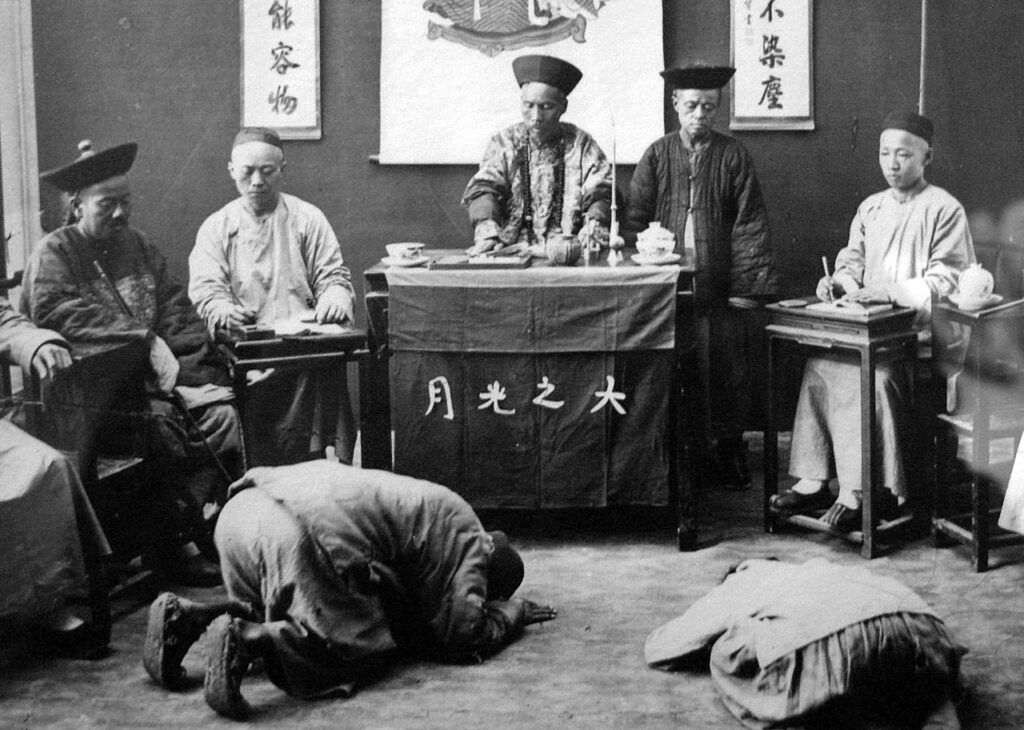

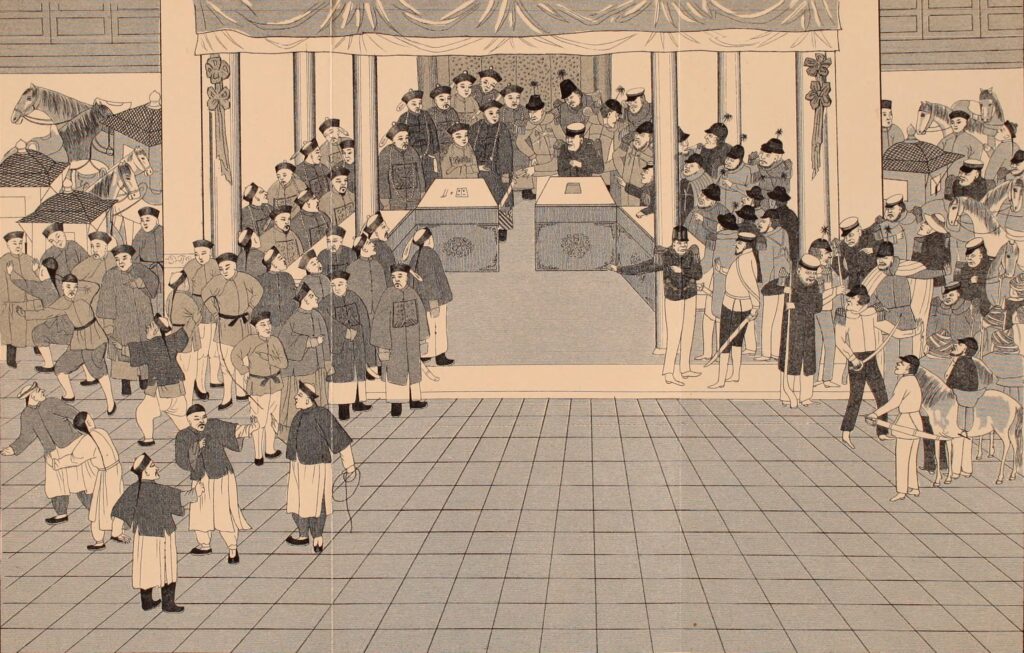

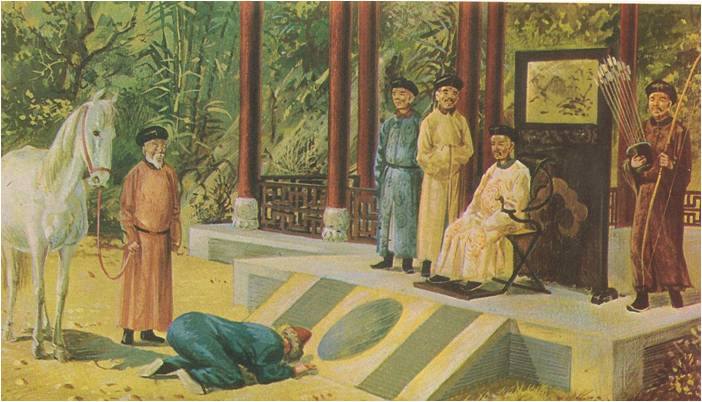

Les non-Chinois étaient acceptés dans la sphère de l’Empereur à condition qu’ils accomplissent le rituel proscrit du « kowtow » en guise d’hommage et de reconnaissance de sa préséance en se rendant à la Cour. La personne exécutant ce rituel, s’agenouillait par trois fois et s’inclinait par neuf fois de manière à ce que sa tête touche le sol.

Le kowtow n’était pas exclusivement exigé des étrangers. Il était également de rigueur lorsqu’une personne étaient présence d’un fonctionnaire (représentant de l’autorité impériale) pour plaider sa cause devant un tribunal local, par exemple .

Dans la Chine moderne, ce geste ne s’effectue plus devant un être humain. Certains bouddhistes font le kowtow devant des statues ou devant une sépulture pour manifester leur respect à un défunt. Certains pèlerins bouddhistes feraient même un kowtow tous les trois pas durant leurs longs pèlerinages . C’est également devenu un rituel lors des cérémonies d’initiation aux arts martiaux chinois.

En se rendant à la Cour de Chine, les souverains ou les émissaires offraient à cette occasion un tribut (cadeau). Dans les faits, en échange de cette reconnaissance, les tributaires recevaient en retour des présents somptueux qui dépassaient souvent la valeur de ce qu’ils donnaient, démontrant ainsi la bienveillance et la générosité de l’Empereur. Plus important que le tribut, ils obtenaient la promesse implicite d’une protection (éventuellement militaire) et de droits commerciaux.

Les observateurs occidentaux exagèrent l’importance de ce rituel. Ils y voient, à tort, aussi bien une volonté manifeste de domination chinoise qu’une forme de corruption active. En réalité, le système tributaire organisait le cadre diplomatique de la Chine, en lui fournissant surtout un moyen de réguler le flux de marchandises étrangères au sein des frontières de l’Empire. Le statut accordé cérémonieusement par la Cour chinoise, ouvrait un accès commercial privilégié aux Etats tributaires dans les ports chinois. Ce statut était avant tout protocolaire et n’impliquait pas nécessairement un contrôle politique fort.

Les spécialistes divergent sur la nature des relations de la Chine avec ses voisins à l’époque mais reconnaissent généralement que les acteurs politiques au sein du système tributaire étaient largement autonomes et pratiquement tous indépendants. Certains historiens estiment même que la Chine a fait naître une communauté d’États souverains de style européen et qu’elle avait établi des relations diplomatiques avec d’autres pays du monde conformément au droit international.

La liste des pays ayant versé un tribut à la Chine est très longue. Elle comprend les pays voisins mais également le Portugal et la Hollande qui estimaient que les avantages commerciaux obtenus en échange étaient tellement avantageux qu’ils s’y pliaient volontiers. Ils n’y voyaient qu’une formalité et un rituel de respect et de politesse.

b) Le système de Canton

La deuxième façon de commercer avec la Chine, le système dit de Canton (aujourd’hui Guangdong) verra le jour en 1757 sous la dynastie des Qing (1644-1912). Dès le début de son règne, l’empereur Kangxi (1661–1722) faisait face à un certain nombre de défis. Le plus important d’entre eux était l’intégration de sa dynastie minoritaire relativement nouvelle, venue de Mandchourie, à la majorité chinoise des Han. Le soutien aux dirigeants précédents de la dynastie des Ming restait fort, en particulier dans le sud du pays, dont Canton.

Kangxi a interdit à deux reprises tout commerce maritime pour des raisons de sécurité intérieure, afin d’empêcher toute tentative de coup d’État par voie maritime. Durant la dynastie Qing, quinze rebellions eurent lieu, dont une menée par Koxinga, un loyaliste des Ming, et séparément la rébellion des trois feudataires (vassaux), qui a conduit à la prise de Taïwan en 1683.

Une fois les rébellions réprimées, Kangxi publie un édit en 1684 :

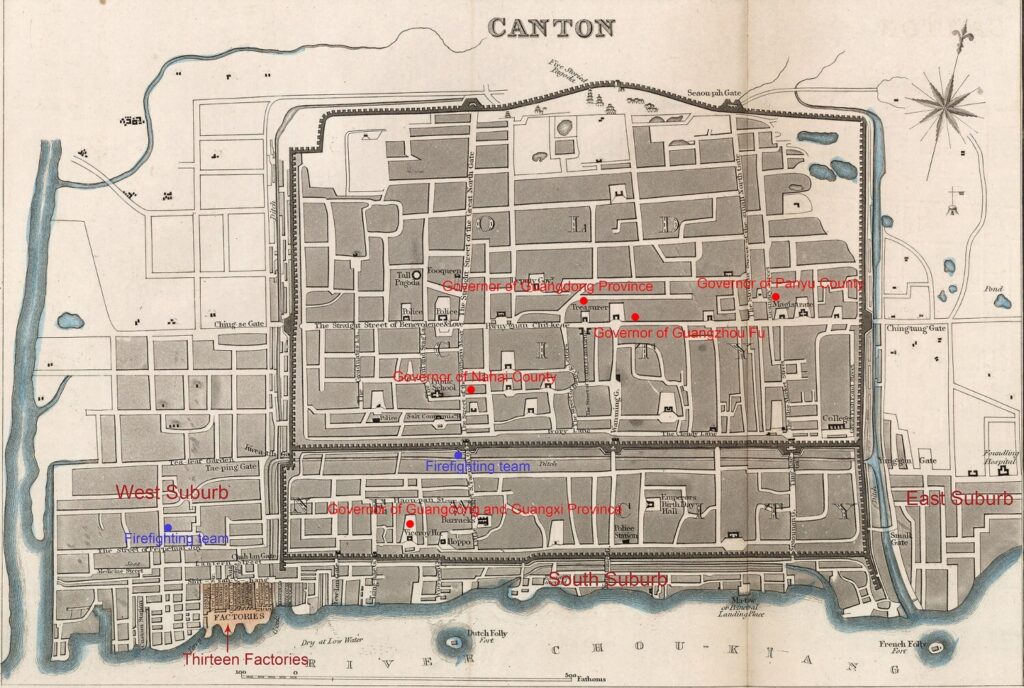

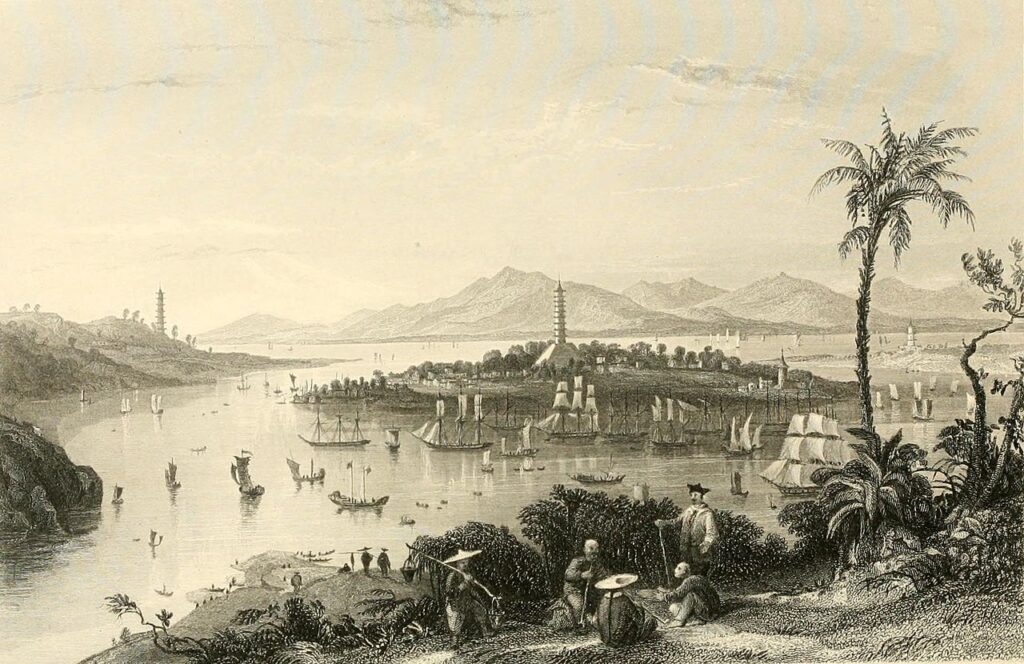

Pendant 160 ans, Canton sera le seul port chinois ouvert au commerce avec les occidentaux. Canton, une ville fortifiée à 100 km à l’intérieur des terres sur la rivière des Perles, déjà par sa géographie, offre une certaine sécurité. Grande ville du sud, avec une bonne pluviométrie au centre de la région productrice du thé et dotée d’un hinterland densément peuplé et riche en capacités productives, Canton est un des poumons économiques de la Chine.

La Chine fixe les règles :

- les marchands étrangers n’ont pas le droit d’entrer dans Canton ;

- les navires de guerre y sont interdits ;

- L’ensemble des commandes pour l’export et l’import doit être passées par un des treize membres (Hong) de la guilde de marchands chinois (le co-Hong) ;

- Les Hong leur louent un petit terrain, hors des murs de la ville au bord de la rivière des perles, connu comme les « 13 factoreries » ;

- Les marchands occidentaux ne peuvent être présents dans les comptoirs que pendant la saison commerciale qui s’étend de juin à décembre. Les femmes et les armes y sont interdites ;

- Les occidentaux peuvent y entreposer quelques marchandises mais il s’agit avant tout de comptoirs et de bureaux commerciaux,

- Le gros de leurs marchandises doit rester à 13 km au sud, sur l’île de Whampoa.

Puisque les Portugais opéraient à partir de Macao et les Espagnols du Nouveau monde via les résidents chinois aux Philippines, le système servira avant tout une poignée d’autres puissances occidentales et chrétiennes : Français, Hollandais, Danois, Suédois, Espagnols, Américains et Britanniques.

4. Arrière-plans économiques et financiers

Examinons maintenant les enjeux économiques et financiers, essentiel pour comprendre comment les logiques qui, tant qu’on en reste esclave, finissent par la guerre :

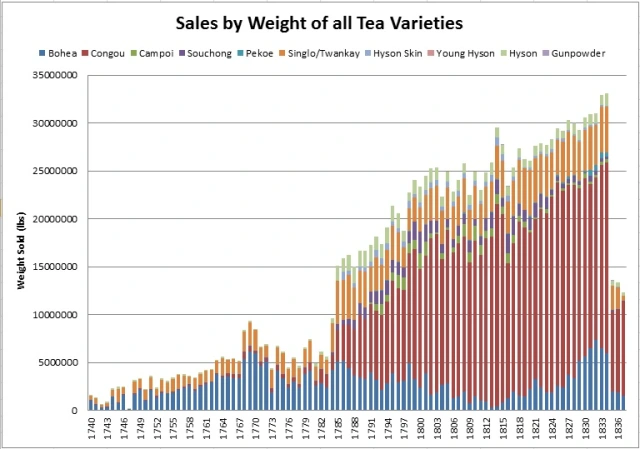

a) Le thé

Le premier enjeu économique et financier, ce n’est pas l’addiction chinoise à l’opium mais celle des Britanniques au thé. Selon la légende, le thé est découvert en Chine un jour de l’an 2737 avant JC, par Shen Nong. Cet empereur au corps d’homme et à la tête de bœuf désirait améliorer le sort des humains. C’est pour garantir leur santé qu’il aurait ordonné à ses sujets de faire bouillir l’eau avant de la boire. Un jour, tandis qu’il se reposait à l’ombre d’un théier, il fit bouillir un peu d’eau pour étancher sa soif. Trois feuilles tombèrent dans sa tasse. Il goûta cette infusion et la trouva exquise. Le thé était né.

Le thé apparut d’abord en Chine sous forme de boisson thérapeutique pour ensuite être consommé quotidiennement par plaisir. Dès le XVIIe siècle, le thé commença à voyager jusqu’en Europe, suivant la Route de la Soie. En 1606, les premières caisses de thé arrivées à Amsterdam à bord d’un navire de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC) furent la première cargaison de thé de l’histoire à être livrée dans un port occidental. Les récits varient. Ce que l’on affirme, c’est que l’Angleterre adopta le thé et ses rituels après que le roi Charles II avait reçu en 1664 deux livres de feuilles noires et parfumées de Chine.

A la fin du XVIIe siècle, le thé est la boisson nationale du Royaume. Entre 1720 et 1750, les importations de thé en Grande-Bretagne par l’intermédiaire de la Compagnie britannique des Indes orientales (EIC) font plus que quadrupler. De véritables « flottes du thé » se développent alors. En 1766, les exportations de Canton atteignent les 6 000 000 livres (2 700 tonnes). Au plus fort, dans les années 1830, l’Angleterre importe 360 000 tonnes de thé par an de Chine.

Effet subalterne mais pas des moindres, le Trésor britannique devient lui aussi addict, non pas au thé, mais aux revenus du thé puisqu’il prélevait un droit de douane de 100 % sur son importation.

Comme l’écrit Waley-Cohen :

b) déficit commercial

Alors même que les profits de la EIC ne suffisaient plus à compenser le coût du gouvernement de l’Inde, les Britanniques amateurs de thé contribuaient à enfoncer dans le rouge les chiffres du commerce avec l’Asie. Si les marchands britanniques et le trésor britannique s’enrichissaient en achetant pas cher le thé, en le taxant et en le vendant plus cher, à compter des années 1780, le déficit commercial britannique avec la Chine explose.

c) l’argent

Symptomatique de ce déséquilibre, qui n’achètent qu’un peu d’étain et de fer en retour, exigent comme seul moyen de paiement agréé l’argent (métal). Tout commence en 1571. Jusqu’à cette date, la Chine prélève, auprès de ses habitants, les taxes sous formes de corvées ou de biens. A l’époque, elle décida de lever l’impôt en argent. Pour les petits paiements du quotidien, les Chinois se servent de pièces en cuivre avec lesquelles, le moment venu, ils peuvent se procurer des lingots (sycees) en argent pour régler l’impôt ou effectuer des grosses transactions.

Les sycees n’avaient pas de dénomination et n’étaient pas frappés par un Hôtel de la Monnaie central. Leur valeur était déterminée par leur poids en « tael » (unité de poids. Un tael à Canton = 37,5 grammes, un tael = mille piécettes en cuivre). Autre moyen de paiement agréé, la « pièce de huit » ou « dollar espagnol », la principale devise internationale de l’époque.

L’argent du Nouveau monde et dollar espagnol

Personne n’ignore la folle quête des Espagnols et des Allemands (surtout des Welser) pour l’or et l’argent du Nouveau Monde. Or, dans les Amériques, l’Espagne met la main sur d’énormes réserves d’argent, notamment au Mexique (Taxla), en Bolivie (Potosi) et au Pérou (Porco).

En 1535, Antonio de Mendoza, qui travaille sous l’autorité de la couronne espagnole, fonde la Monnaie mexicaine. Il devient rapidement un des plus grands producteurs de pièces de monnaie du monde et la source de trois quarts de l’argent dans le monde. L’innovation la plus notable de cette période est le « dollar espagnol » en argent, communément appelé « pièce de huit » puisqu’on pouvait la sous-diviser en huit morceaux égales.

De 1537 à 1892, le Mexique a frappé officiellement 3 292 217 390 pièces de 8 réaux pesant 27,07 g.

C’est donc tout naturellement que les Chinois se tournent vers les Espagnols pour commercer. En échange de l’argent extrait des mines espagnoles, les Chinois offrent soieries, porcelaines et épices. Le commerce se déroule bien, avec une condition : les Européens ne peuvent pénétrer sur le territoire chinois, les échanges commerciaux se déroulent donc à Manille aux Philippines, alors colonie espagnole.

Plusieurs fois par ans, des galions relient Acapulco (Nouvelle Espagne) avec Manille (Philippines). Le graphisme du dollar espagnol servira de modèle à de nombreuses autres pièces de monnaie dans les Amériques, aussi bien le peso que le dollar américain. Le cours légal du dollar mexicain resta en vigueur aux États-Unis jusqu’au « Coinage Act of 1857 ». Certains pays, comme la Chine, ont contremarqué cette « pièce de huit », dans le but d’officialiser leur circulation en tant que monnaie locale.

Ainsi, pour payer les importations britanniques de Chine (thé, porcelaine, soieries), entre 1710 et 1759, 26 millions de livres en argent sont allés en Chine qui n’acheta que pour 9 millions de biens en retour en Angleterre.

La situation de l’Empire britannique deviendra encore plus critique à cause de sa propre politique coloniale. D’un côté, des spéculations conduisent au démantèlement de la EIC et, de l’autre, des mouvements d’émancipation contestent sa politique de pillage et d’esclavage.

En 1773, les « insurgés américains », lors de la Boston Tea Party, réclament le droit de commercer librement avec des pays ne faisant pas partie de l’Empire britannique. Les Bourbons français et espagnols, cherchant à se venger de l’humiliation subie par la guerre de sept ans (1756-1763), appuient, d’abord en sous-main et ensuite ouvertement, les « insurgés » américains.

D’autre pays contestent l’hégémonisme britannique. En Europe, en 1780, les pays membres de la « Ligue de neutralité armée » (Suède, Danemark, Russie, Pays-Bas, Prusse, Portugal, etc.) réclament leur droit de commercer avec l’Amérique et refusent les diktats et sanctions britanniques.

En ce début du XIXe siècle, après des guerres civiles pour leur souveraineté, une série « d’indépendances » privent aussi bien les Anglais que les Chinois du précieux métal argent dont ils ont tant besoin : notamment la Colombie (1810), le Venezuela (1811), le Chili (1811), le Mexique (1811), le Paraguay (1811), le Pérou (1821), l’Uruguay (1825) ou encore la Bolivie (1825).

A cela s’ajoutent, après des fortes poussées spéculatives, des paniques et faillites bancaires à répétition : celle de 1819 aux Etats-Unis et celles de 1825 (77 banques sont déclarées en faillite) et 1847 à Londres.

Ces secousses contribueront à alimenter une dynamique de guerre qui apparait comme l’ultime option pour« sauver » le système.

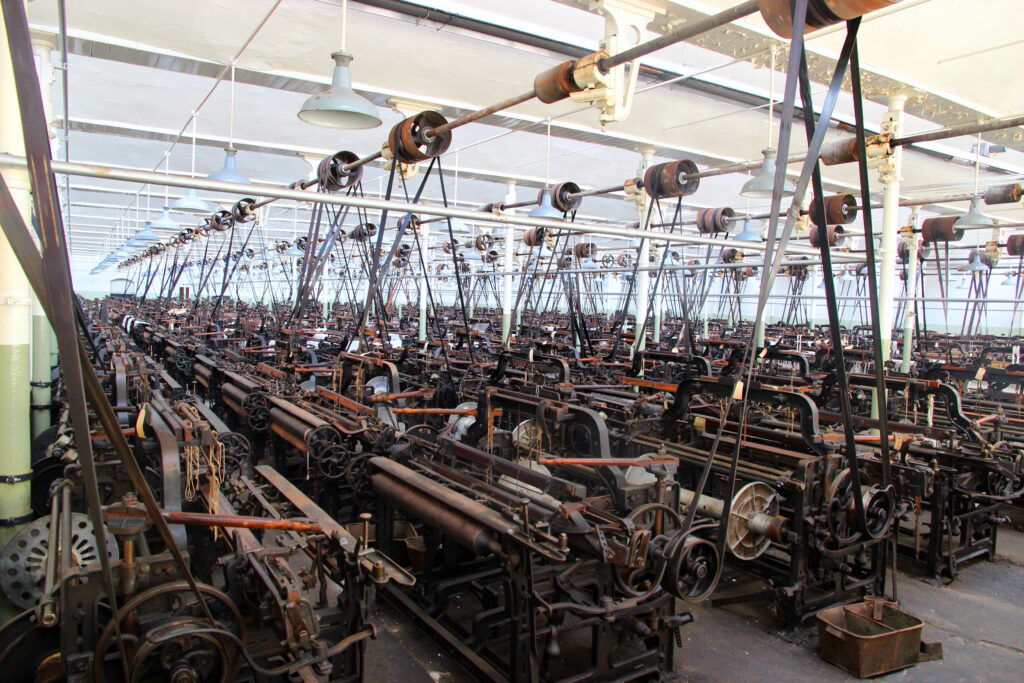

d) le coton

La mécanisation des chaînes de production est le dernier facteur bousculant les équilibres. L’invention de la machine à vapeur, le siècle précédent, engendre une production mécanisée du coton par des usines dans le nord de l’Angleterre. Rapidement, le marché mondial est inondé par du textile coton pas cher produit en très grandes quantités.

Les producteurs de textile se régalent en Angleterre et le surplus est absorbé par le marché indien. Or, toute personne cherchant à acheter des biens en Inde, devait se pourvoir de Council Bills, une monnaie papier fabriquée par la couronne britannique qu’on ne pouvait acheter qu’à Londres en payant en or ou en argent… Quand les Indiens convertissaient ces Council Bills en monnaie, on leur donnait l’équivalent en roupies qui étaient collectées (c’est féminin) par le fisc britannique sur place. Pour acheter les immenses quantités de roupies à leur disposition, les marchands anglais installés en Inde avaient eux aussi besoin d’une quantité toujours plus grande d’argent métal.

L’économiste indien Utna Patnaik estime à 45 000 milliards de dollars la richesse extorquée par les Britanniques de l’Inde à l’époque. Les livres de compte de l’EIC indiquent que les coûts de maintenance de l’Empire dépassaient les recettes de l’EIC. De 1780 à 1790, les profits tirés des échanges de l’EIC avec l’Inde et la Chine diminuent d’à peine 2 millions la dette de 28 millions de livres, reliquat de leur conquête de l’Inde.

5. Ouvrir la Chine

a) L’ambassade de Lord Macartney

Bien que la première guerre de l’opium ne commence qu’en 1839, le premier « coup fusil virtuel » tiré dans ce conflit a lieu cinquante ans plus tôt, lorsque l’envoyé britannique échoue complètement dans sa tentative « d’ouvrir la Chine ».

Cet envoyé, Lord George Macartney (1737-1806) est un diplomate aguerri connu pour son efficacité et son dynamisme. Sa mission est simple. Il s’agit d’obtenir un privilège dont aucun autre pays du monde ne dispose : une représentation diplomatique à Beijing et le droit pour les navires britanniques d’accoster dans d’autres ports que Canton. Thé, porcelaine et tissus en soie, le commerce avec la Chine est en plein expansion au point que Canton est encombrée et incapable de traiter les volumes recherchés. En mauvaise passe, les Britanniques s’empressent de réclamer une politique de « porte ouverte ».

Après un voyage d’un an, aux frais de la Compagnie britannique des Indes orientales, l’envoyé britannique, accompagné d’une délégation de cent personnes, arrive le 14 septembre 1793. L’empereur ne les reçoit pas à Beijing, ce qui aurait signifié une rencontre entre égaux, mais dans une yourte (tente) dressée devant sa résidence de montagne à Rehe (actuel Chengde), à 227 km au nord, où le souverain se retire lorsqu’il fait trop chaud dans la capitale. Il y recevra l’Anglais parmi des émissaires de plusieurs autres pays.

L’empereur, un érudit, un calligraphe, un protecteur des arts et des sciences avec une bibliothèque de 36 000 livres, est au plus haut de sa gloire. Son règne avait commencé en 1736, 57 ans plus tôt. Sous sa gouvernance, la Chine est devenue le pays le plus peuplé du monde et son territoire a doublé.

Se pose alors l’inévitable question de la prosternation rituelle devant l’empereur chinois. Vu les enjeux commerciaux, Macartney, dans son plus beau costume d’apparat, se dit disposé à se livrer au kowtow. En tant que représentant du plus grand Empire de la planète qui vient de lancer la révolution industrielle, il est convaincu qu’établir une relation d’égal à égal revenait déjà à s’abaisser. Il exige que les membres de la cour impériale chinoise en fassent autant... devant le portrait géant du roi George III d’Angleterre (1738-1820) qu’il a apporté pour l’occasion !

Les mandarins déclinent d’autant plus qu’il est impensable de faire cela devant les autres délégations étrangères ! Les Chinois font alors preuve de leur patience et génie diplomatique. Finalement, l’empereur consent à recevoir Macartney s’il rend le même hommage devant le trône impérial chinois que celui qu’il a l’habitude de rendre devant celui de son propre souverain.

Macartney s’agenouille devant l’empereur sans pour autant lui faire un baise-main, normal à Londres mais étrange en Chine. Cette difficulté protocolaire enfin surmontée, l’entrevue a lieu. Il offre la lettre du roi George III à l’empereur. En retour, l’Empereur comble l’ambassadeur de cadeaux précieux, mais rejette ses demandes, le fait raccompagner sous escorte à ses navires et le renvoie chez lui. Il donne ordre à ses fonctionnaires à Canton de bien surveiller les marchands étrangers en général et les Britanniques en particulier.

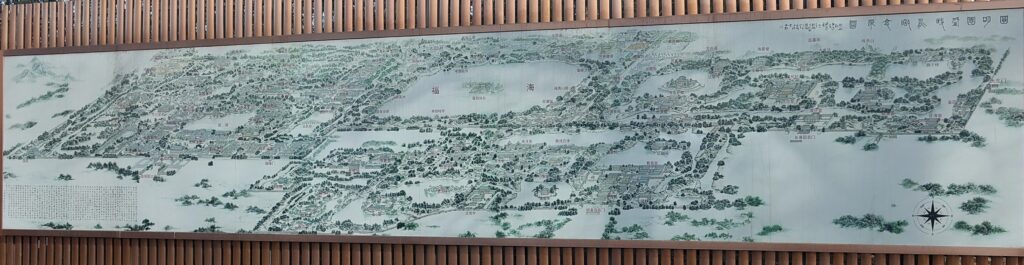

L’empereur examine les 600 cadeaux que Macartney a laissé au Yuan Ming Yuan (Palais d’Eté). Ces cadeaux – dont des télescopes et autres instruments d’astronomie, des modèles réduits de navires de guerre britanniques, des tissus et des armes – sont d’excellente facture et font valoir les connaissances scientifiques et l’habileté technique des Britanniques. Mais en réalité, alors que les Chinois auraient voulu avoir accès à la machine à vapeur, aux locomotives et aux rails en acier, les cadeaux ne visent qu’à étaler la suprématie britannique en matière d’armement...

La plupart des comptes rendus de l’ambassade voient dans le refus de Macartney de se prosterner devant l’Empereur la cause immédiate de son échec, mais le malentendu est plus profond. Les Chinois défendent une philosophie, les Britanniques leur Empire avec ses privilèges et ses possessions.

Comme souvent avant les guerres destructrices, l’on constate l’absence totale d’empathie, une incapacité à comprendre l’intention et le référentiel de l’autre. On passe son temps à commenter la couleur de ses propres lunettes. On croit savoir sans prendre le temps de connaître. Macartney pensait qu’on pouvait établir des relations diplomatiques avec la Chine de la même manière qu’on les établissait en Europe alors que Qianlong attendait de Macartney qu’il lui fasse honneur en se pliant au cérémonial des Qing lors de la réception des dignitaires étrangers. L’un et l’autre se trompaient.

L’échange de cadeaux fut une autre source de confusion. Macartney, par exemple, ignorant que le sceptre d’or que lui présentait Qianlong était un symbole de paix et de prospérité, le rejeta comme inapproprié et de peu de valeur.

Qianlong, de son côté, passionnée de nouvelles technologies, estima, dans sa lettre au Roi George III, que les somptueux cadeaux des Britanniques n’étaient que des babioles ne pouvant pas contribuer à l’essor des manufactures chinoises. (Voir encadré)

Lettre au Roi d’Angleterre George III

En 1794, l’empereur chinois Qianlong fait parvenir la lettre suivante.

Officiellement elle fut perdue en cours de route sans atteindre son destinataire, mais étrangement la presse britannique en publia le texte :

« Parcourant » le monde, je n’ai qu’un seul but, celui de maintenir une parfaite gouvernance et de remplir les devoirs de l’État : les objets étranges et coûteux ne m’intéressent pas.

Si j’ai ordonné que les offrandes envoyées par vous, ô roi, soient acceptées, c’est uniquement en considération de l’esprit qui vous a poussé à les envoyer de loin. La vertu majestueuse de notre dynastie à pénétrer dans tous les pays sous le ciel, et les rois de toutes les nations ont offert leur coûteux tribut par terre et par mer.

Comme votre ambassadeur peut le constater par lui-même, nous possédons tout. Je n’accorde aucune valeur aux objets étranges ou ingénieux, et je n’ai que faire des produits manufacturés de votre pays ».

Aggravant sa prestation, les constants revirements de Macartney, qui témoignaient de sa volonté de s’adapter et de faire des compromis, achevèrent de convaincre les Chinois que les Britanniques dissimulaient leurs véritables intentions, ce qui ne fit que les irriter. Dans ces circonstances, les Qing ne se sentaient aucunement pressés de faire la moindre concession. Les demandes des Britanniques semblaient exubérantes aux Chinois. A quoi bon une ambassade à Beijing, à plus de deux mille kilomètres de Canton, alors que le commerce se négociait là-bas ? Enfin, les Hong (tu ne l’as pas mis ailleurs) fournissaient déjà tous les produits que réclamaient les Anglais !

L’empereur Qianlong qui reçut Macartney laissera le pouvoir en 1796 à l’empereur Jiaqing (1760-1820). Le fils de ce dernier, l’empereur Daoguang (1782-1850) lui succèdera.

Ses soupçons s’avèreront pleinement justifiés. Dans les années qui suivirent, les Britanniques ignoreront les lois chinoises et les avertissements de ne pas déployer de forces militaires dans les eaux chinoises.

- En 1802, affirmant qu’ils voulaient protéger Macao d’une invasion française, les Britanniques tentent de s’emparer de l’enclave loué par la Chine aux Portugais.

- Puis, lors de la guerre de 1812 entre les Britanniques et les Américains, les premiers attaquèrent des navires américains au fond du port intérieur de Canton (les Américains avaient déjà pillé des navires britanniques dans les eaux chinoises).

- En 1814, après que ce pays soit devenu un Etat tributaire de la Chine, le Népal est envahi et incorporé de force dans l’Empire britannique. Tout cela conduit les autorités chinoises à se méfier fortement des véritables intentions britanniques.

b) l’opium

Produire de l’opium au Bengale et le vendre illégalement ou légalement en Chine apparaît alors, comme la solution qui s’impose, car elle permet de « résoudre » presque tous les problèmes qu’on vient d’évoquer :

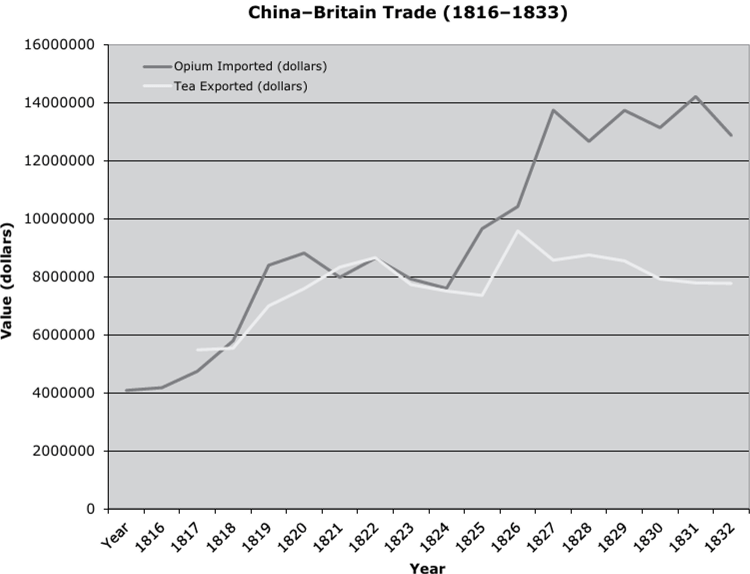

- Dès 1828, grâce au trafic d’opium, la balance commerciale s’inverse : il sort de Chine plus d’argent qu’il n’en rentre ;

- Le flux d’argent métal s’inverse en direction de l’Empire britannique : entre 1808 et 1856, 384 millions de dollars argent partirent de Chine en direction de l’Empire britannique grâce au boom des importations d’opium, alors qu’entre 1752 et 1800, 105 millions de dollars d’argent ont circulé de l’Empire britannique vers la Chine grâce à la vente du thé, de la porcelaine et des soieries. De 1800 à 1818, la moyenne annuelle du trafic se stabilise autour de 4 000 caisses (chaque caisse contenant environ 65 kg d’opium) ; à compter de 1831, ce chiffre approche les 20 000 ;

- Les Britanniques obtiennent de quoi payer le thé chinois. En 1839, rien que les revenus de l’opium paient la totalité des achats de thé ;

- Le Trésor britannique encaisse les droits de douane sur les importations de thé, finançant la Navy de l’Empire qui mènera la guerre contre la Chine ;

- Les marchands britanniques installés en Inde obtiennent ainsi l’argent métal nécessaire pour payer les « Council bills » afin d’acheter les surplus du coton en Angleterre.

Que demande le peuple ?

6. Les routes de l’opium vers la Chine

Bien avant les Britanniques, ce sont les Portugais et les Hollandais qui introduiront l’opium en Chine.

a) Portugais

Après avoir été banni, comme dans différents pays Européens, le tabac fut réintroduit en Chine vers 1644 sous la dynastie Qing, qui, sans bien en mesurer les conséquences, se rend vulnérable au fléau de l’opium par la banalisation du tabagisme. Au Bengale occidental, les Portugais s’installent à partir de 1536 à Satgaon et ensuite à Hooghly, sur le Gange en 1578. A partir de 1589, les Portugais font entrer en Chine des quantités croissantes d’opium par Macao, un territoire chinois donné en leasing aux Portugais en 1557.

Le commerce de l’opium joua pendant longtemps un rôle important dans l’économie de Macao, représentant également une part importante des revenus de la péninsule. Notons que Macao, dont l’industrie du jeu est aujourd’hui 10 fois plus grande que celle de Las Vegas, tout comme les Émirats, a été retirée il y a quelques années de la liste noire des paradis fiscaux pour rejoindre « la liste grise » des paradis fiscaux « coopératifs ».

b) Hollandais

Les Hollandais arrivent derrière. En guerre chez eux contre l’Espagne et à la recherche de profits financiers, ils dominent la « route des épices » et font régulièrement la guerre contre leurs concurrents portugais, espagnol ou britannique.

Ils s’installent à Penghu (1603), une petite île à côté de Taïwan, puis en 1619 à Batavia (actuelle Jakarta en Indonésie) et enfin à Taïwan (1624). Les Hollandais ouvrent également une base de leur Compagnie orientale des Indes néerlandaises (VOC) en 1659 au Bengale. Les Bataves ne font pas dans la dentelle. En 1740, après l’effondrement brutal du prix du sucre, les laboureurs chinois travaillant à Batavia (Java) dont les salaires sont broyés, se révoltent contre leur employeur, l’OIC. Pour se venger de la mort d’une bonne douzaine d’Hollandais qui périrent lors des révoltes, pas moins de 10 000 Chinois sont massacrés...

Marchands chinois installés en Indonésie et Hollandais, à partir de Jakarta (Indonésie), et Portugais à partir du Bengale (Inde), exporteront l’opium vers le Guangdong et le Fujian (Chine).

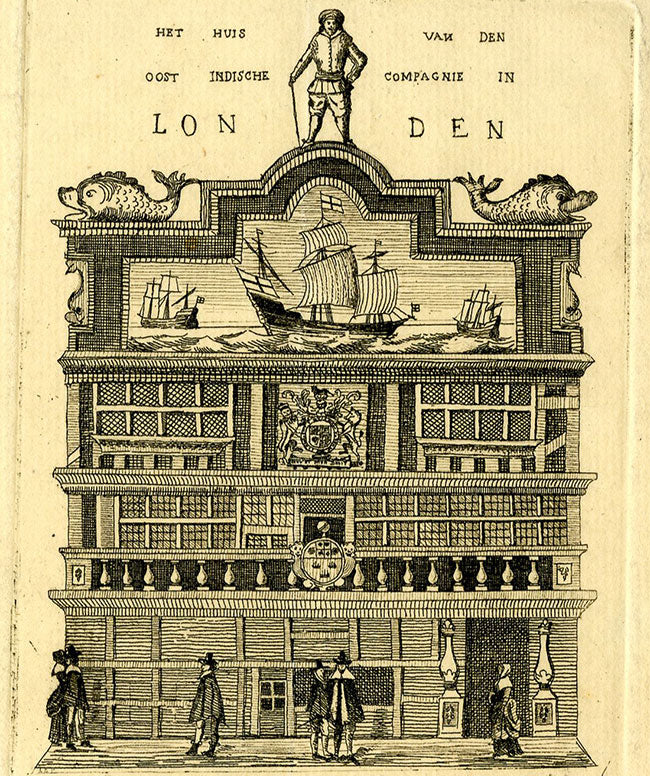

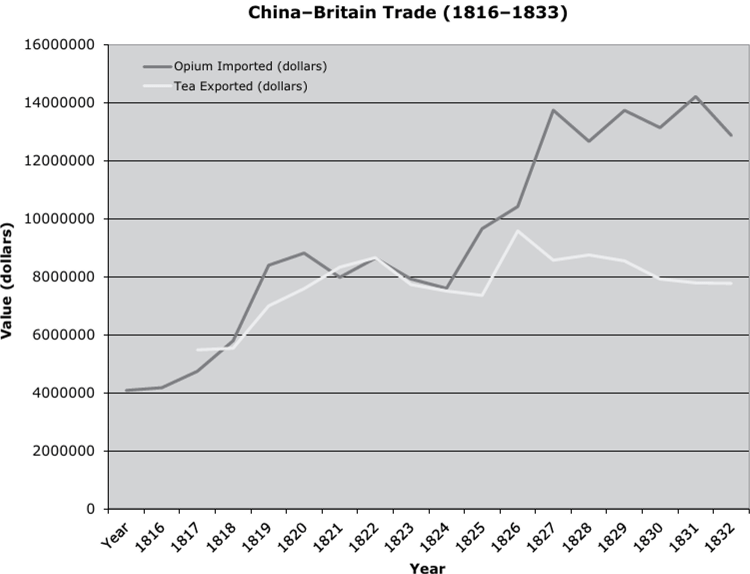

c) Les Anglais et la Compagnie Britannique des Indes Orientales

En Inde, les Anglais dégagent leurs concurrents. En 1632, les troupes de l’empereur Shah Jahan firent le siège de Hooghly au Bengale (occidental, en Inde) et expulsent les Portugais. 19 ans plus tard, en 1651, les Anglais s’y installent et en 1690, ils feront de Calcutta, 40 km au sud de Hooghly, leur base commerciale au Bengale où ils mettent la main sur la production d’opium.

En 1683, la Compagnie britannique des Indes orientales (EIC), dont on a vu l’importance pour le thé, donne pour la première fois des instructions pour que l’opium fasse partie de ses investissements.

Entre-temps, en Chine, les premiers décrets apparaissent. Dès 1709, la cour déclare que la consommation d’opium, la prostitution et la corruption qui l’accompagnent, sont nuisibles à la santé physique et mentale des Chinois. En 1729, les fumeries d’opium sont interdites en Chine. Ces décrets impériaux, qui sonnent plutôt comme des avertissements et sont peu appliqués, suscitent la mise en place de vastes réseaux de contrebande grâce à la collaboration de fonctionnaires corrompus qui ferment les yeux sur le contenu des navires européens arrivant au port.

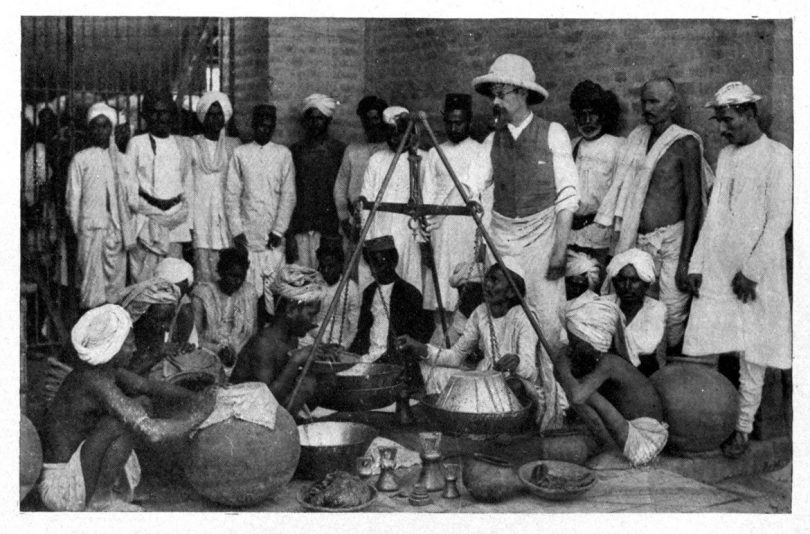

En 1757, suite à la bataille de Plassey, les Britanniques s’imposent et s’emparent en 1764 de ce qui deviendra les régions productrices de pavot à opium : le Bengale (Calcutta) et les états limitrophes qui sont, au nord de Calcutta, le Bihar et à l’est, Odisha.

Le mode opératoire de ce commerce subira une mutation profonde. Initialement, tout ce fait sous le monopole « légal » de la EIC pour passer ensuite dans l’univers interlope des trafiquants-gentlemen.

Calqué sur le modèle des puissants empires maritimes de l’Antiquité (Athènes, Phocée, Carthage, etc.), de l’Italie (Amalfi, Pise, Gênes, Venise, etc.) et portugais, la EIC a été la plus grande et la plus riche entreprise privée (par actions) de l’histoire, fondée en 1600 par une charte royale de la Reine Élisabeth Ier. En 1602 la EIC arrive à Java en Indonésie où son climaten fait l’endroit idéal pour la production de nombreuses épices (poivre, noix de muscade, cannelle, clous de girofles, citronnelle, fenouil, anis, gingembre, etc.). En 1608 elle se pose à Surat, en Inde et en 1613 au Japon. En 1699 elle fait du commerce avec Canton en Chine.

État dans l’État, l’EIC lève ses propres impôts et rend la justice par le biais de ses propres tribunaux. (ca fait penser à l’extraterritorialité du dollar américain aujourd’hui) Et pour protéger son commerce, elle prend le droit de faire la guerre. A cet effet, elle paye ses propres armées et loue à long terme des régiments de l’armée régulière britannique. Il s’agit d’une entité dotée de pouvoirs souverains. Elle n’avait des comptes à rendre à personne à part aux actionnaires qu’elle enrichissait grâce à son commerce mondial d’épices, de thé, de textiles et d’opium.

Entre 1730 et 1770, l’EIC importa à grande échelle des esclaves en provenance du Mozambique et surtout de Madagascar en Inde et en Indonésie. En Indonésie, les Hollandais chasseront militairement les Britanniques de la « route des épices ». En 1773, les Britanniques supplantent les Portugais en Inde et l’EIC impose son monopole sur le commerce de l’opium avec la Chine, notamment pour financer sa propre conquête du sous-continent indien. En clair, l’EIC se nourrissait « sur la bête ».

Sur place, les populations n’en profitaient guère. Le gouvernement colonial du Bengale fragilise les cultures vivrières en orientant les productions locales au profit de la balance commerciale de l’Empire britannique. L’exportation de jute, d’indigo, de coton, d’opium et… de grains, assurée par les maisons de commerce européennes, fait la richesse commerciale de l’administration coloniale. En 1880, 14 % des revenus de l’Inde sous mandat britannique proviendront de l’opium alors que sa population périclite. Les débuts de l’implantation territoriale de l’EIC coïncident avec la grande famine de Bengale de 1770 qui provoqua, selon les sources, de 10 àt 60 millions de morts.

Cohérent avec sa vision de rente financière et de bétail humain, l’EIC employa en 1805 au Collège de Haileybury, pour former ses cadres, le révérend Thomas Malthus pour qui la croissance démographique dépasse toujours les moyens pour la soutenir et qui estime qu’il faut laisser prospérer les guerres et les famines pour le bien de l’humanité..

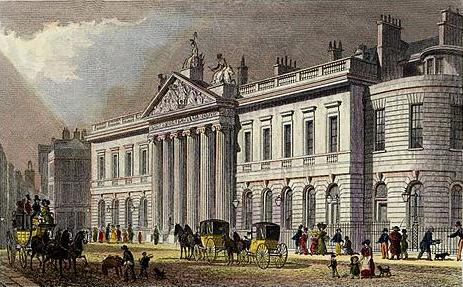

Au niveau du circuit producteur-consommateur, l’EIC savait fort bien que l’opium était interdit en Chine. Pour ne pas compromettre ses importations de thé, l’EIC inventa donc un stratagème.

Au Bengale, la compagnie organisait la culture à grande échelle du pavot et toutes les phases industrielles de sa transformation : l’épuisante récolte du latex par incision des capsules du pavot, le passage de ce latex sur des plateaux de séchage, le pressage en boules que l’on recouvrait d’une couche de tiges et de feuilles de pavot broyées et séchées et enfin son emballage dans des caisses en bois de manguier. Quelque 2 500 employés travaillant dans 100 bureaux d’une puissante institution coloniale appelée l’Agence de l’opium surveillaient les cultivateurs de pavot, faisaient respecter les contrats et la qualité avec une main de fer. Les travailleurs indiens recevaient des commissions sur chaque unité produite.

Dans un premier temps, les caisses étaient envoyées à Calcutta où elles étaient vendues aux enchères. De là, la compagnie se lavaient les mains de ce qu’il en advenait, laissant des marchands privés s’aventurer devant la côte chinoise. A noter que l’EIC accordait des licences aux navires privés qui font du commerce avec la Chine, des licences qui contiennent une disposition qui les pénalisent s’ils transportent de l’opium... autre que celui fourni par l’EIC.

La consommation d’opium à des fins non médicales était interdite en Chine - les premières lois interdisant l’opium avaient été promulguées en 1729 - et l’EIC ne voulait en aucun cas apparaître comme important illégalement de l’opium, ce qui aurait entraîné une réaction de la part de l’empereur.

Au lieu de cela, elle fera appel à des marchands indiens autorisés par la compagnie à commercer avec la Chine. Ces entreprises vendaient l’opium contre de l’argent, notamment aux abords de l’île de Lintin, à l’embouchure de la rivière des Perles, où des contrebandiers chinois venait collecter la marchandise pour ensuite la distribuer dans toute la Chine. L’opium est également expédié à d’autres endroits de la côte chinoise, mais en dehors des eaux territoriales, où il est introduit clandestinement dans le pays à bord d’embarcations locales. Les règlements des passeurs étaient effectués dans les établissements de la Compagnie à Canton. Dès 1825, la plus grande part des achats de thé était couverte par le trafic de drogue. En 1830, il y avait plus de 100 bateaux de contrebandiers chinois qui faisaient le commerce de l’opium.

En 1858, Karl Marx se moque des fausses valeurs chrétiennes que le gouvernement britannique évoque dans sa lutte contre les « semi-barbares » chinois et pointe du doigt les énormes profits :

A la fin du XIXe siècle, le pavot est récolté par quelque 1,3 million de ménages paysans dans les États actuels de l’Uttar Pradesh et du Bihar. Cette culture occupait entre un quart et la moitié de l’exploitation d’un paysan. Quelques milliers d’ouvriers - dans deux usines d’opium situées sur le Gange - séchaient et mélangeaient le liquide laiteux de la graine, le transformaient en gâteaux et emballaient les boules d’opium dans des coffres en bois.

Opium et développement rural ?

Certains économistes défendent l’idée que la culture du pavot à opium a stimulé le développement rural de l’Inde. Le Pr Rolf Bauer de l’Université de Vienne, qui a étudié en détail le rapport de la Commission royale sur l’opium de 1895, un document de 2500 pages contenant des centaines de témoignages, affirme que ce n’était pas le cas.

Dans « The Peasant Production of Opium in Nineteenth-Century India », Bauer arrive à la conclusion que le commerce de l’opium a donné lieu à une exploitation massive et à l’appauvrissement des paysans indiens. « Le pavot était cultivé à perte pour les paysans. Ces paysans se seraient bien mieux portés s’ils n’avaient pas cultivé le pavot ».

« L’industrie de l’opium du gouvernement était l’une des plus grandes entreprises du sous-continent, produisant quelques milliers de tonnes de drogue chaque année - une production similaire à celle de la célèbre industrie de l’opium en Afghanistan aujourd’hui, qui alimente le marché mondial de l’héroïne », expliquait le Pr Bauer en 2019.

Certes, des avances financières sans intérêt étaient proposées aux cultivateurs de pavot qui n’avaient pas facilement accès à un crédit. Selon Bauer, « le coût des loyers, du fumier, de l’irrigation et des travailleurs embauchés étaient plus élevés que le revenu tiré de la vente de l’opium brut. En d’autres termes, le prix que les paysans recevaient pour leur opium ne couvrait même pas le coût de sa culture. Ils se sont donc rapidement retrouvés piégés dans un réseau d’obligations contractuelles dont il était difficile de s’échapper ».

Jugée trop lourde, constamment renflouée par l’État britannique, corrompue, gérée à partir de Londres et jugée inefficace, la Compagnie britannique des Indes Orientales rencontre bien des oppositions. En 1832, lorsque l’on constate sa grave responsabilité dans la l’hémorragie des stocks d’argent du Trésor, on supprime son monopole sur le commerce avec la Chine.

Comme le voulait Adam Smith qui s’opposait à toute forme de monopole, qu’il soit privé ou public, on livre alors le trafic du thé et de l’opium à des gentleman-trafiquants plus dynamiques. La Couronne, tout en s’érigeant comme garante de l’ordre international des règles, cultive l’art des zones noires, grises et interlopes (comme les paradis fiscaux de nos jours) lui permettant de triompher.

d) Gentlemen-trafiquants

La figure emblématique de cette espèce fut le chirurgien écossais, le Dr William Jardine, un partisan inconditionnel de la légalisation du trafic de l’opium avec lequel il fait fortune.

Il est employé de 1802 à 1817 par la EIC avant de s’établir à Bombay.

Ses premiers succès à Canton en tant qu’agent commercial pour les marchands d’opium en Inde lui ont valu d’être admis en 1825 comme associé de Magniac & Co. et, en 1826, il contrôle les opérations de cette société à Canton où il opère dès 1820.

James Matheson, un autre écossais, le rejoint peu après, Magniac & Co. étant reconstitué sous le nom de Jardine, Matheson & Co., la grande firme qui fit fortune de la vente de l’opium en Chine et qui existe encore aujourd’hui sous le nom de « Jardines » avec environ 100 milliards de dollars d’actifs.

Basé à Hong-Kong et domicilié aux Bermudes (un paradis fiscal), elle a officiellement cessé ce commerce en 1870 pour se consacrer à d’autres activités commerciales, notamment le transport maritime, les chemins de fer, le textile et la promotion immobilière.

Pour être complet, il faut y ajouter la dynastie Keswick, dont le fondateur est l’écossais William Keswick (1834-1912) qui sera l’une des éminences grises de cette nébuleuse.

Sa grand-mère, Jean Jardine Johnstone, était la sœur aînée du Dr William Jardine, fondateur de Jardine Matheson & Company.

Son père, Thomas Keswick, avait épousé Margaret Johnstone, nièce de Jardine et fille de Jean, et était entré dans l’entreprise Jardine.

Une sinophobie décomplexée anime Jardine et Matheson. Les Chinois, disait Matheson, sont

Après que la Chine a détruit les caisses d’opium saisies à des commerçants britanniques en 1839 et a ordonné l’arrestation de Jardine pour avoir violé toutes les législations en cours, il fuit à Londres en 1839. Enfin, de 1841 à sa mort en 1843, il siège au Parlement pour Ashburton, représentant le parti Whig.

A coup de lobbying et d’offensives médiatiques dans la presse, il convainc aussi bien le Parlement que le ministre des Affaires étrangères d’alors, Lord Palmerston auquel il adresse une lettre détaillant la stratégie qui sera adopté pour lancer la première guerre de l’opium. Les marchands anglais dont la marchandise avait été confisquée à Canton ne seront pas dédommagés dans l’immédiat. Il en sera question après la victoire. L’Angleterre n’ayant pas les moyens d’une quelconque guerre, même petite, la solution fut toute trouvée : la facture sera présentée aux perdants, les Chinois.

Parlant de Jardine & Matheson, Waley-Cohen souligne que

e) Le facteur religieux

Ce qui peut étonner aujourd’hui, c’est le fait que les missionnaires protestants et catholiques ont été les alliés naturels des trafiquants : parvenus sur la côte chinoise, ils abordaient les marchands d’opium dans l’île de Lintin, leur servaient d’interprètes en échange de places à bord des bateaux remontant vers le nord, distribuaient leurs tracts de piété pendant que la drogue était déchargée ; et, dans le Chinese Repository, principale publication protestante de langue anglaise à Canton, ils partageaient un forum pour répandre leurs opinions sur l’urgent besoin d’ouvrir la Chine par tous les moyens nécessaires.

La London Missionary Society protestante envoie son premier représentant en Chine méridionale, Robert Morrison, en 1807. Les observateurs des missions expriment leur frustration pendant les années 1830 via-à-vis ddu paternalisme impérialiste :

À compter des années 1830, marchands et missionnaires étaient également partisans de la violence. « Quand un adversaire soutient ses arguments par l’usage de la force physique, [les Chinois] peuvent se montrer humbles, gentils et même bons », faisait remarquer Karl Gützlaff, robuste missionnaire poméranien qui, pendant la Guerre de l’opium, allait prendre la tête de l’occupation militaire britannique de territoires de la Chine orientale, en gérant des armées entières d’espions et de collaborateurs chinois.

De son coté, Londres sanctionnera tout officier anglais opposé au conflit et installera des militaires ayant triomphé de Napoléon, comme le caricatural Napier qui notait avec enthousiasme dans son journal :

f) conséquences sanitaires et sociales de l’opium en Chine

L’opium provoque rapidement des ravages sanitaires dramatiques, d’abord dans les élites et ensuite dans l’ensemble du peuple chinois. Initialement les consommateurs sont des lettrés, des fonctionnaires et des intellectuels. Ils deviennent totalement dépendants et se ruinent pour se la procurer. Pour l’empereur Jiaqing, ces gens

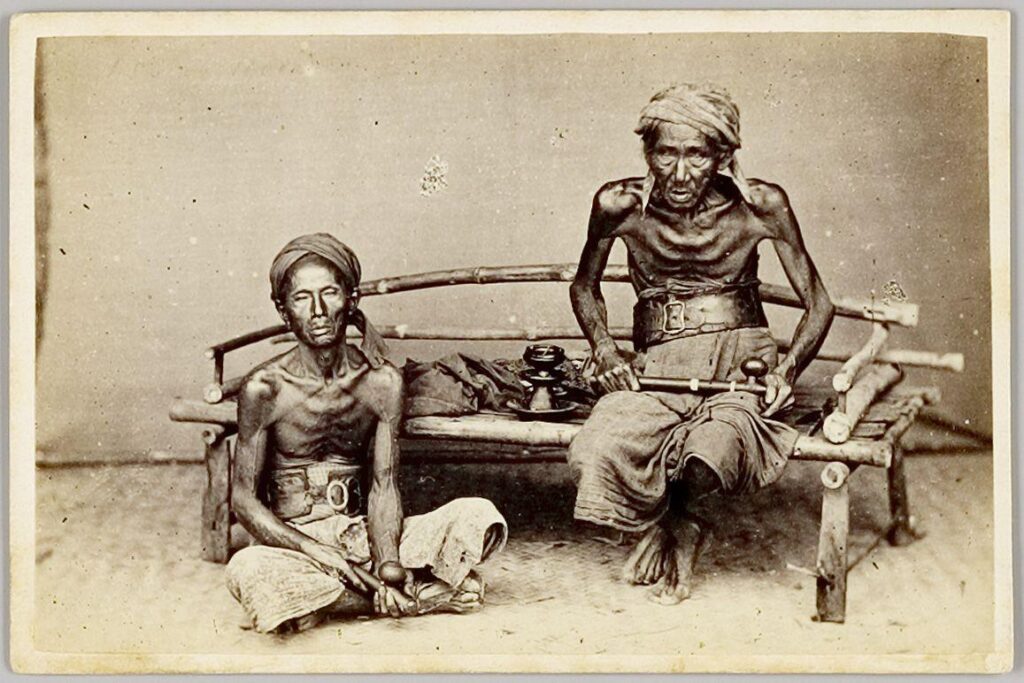

La consommation d’opium réduit l’espérance de vie des Chinois adeptes du produit, essentiellement des hommes entre vingt et cinquante-cinq ans. Les fumeurs d’habitude (8 pipes par jour) mourraient dans les 5 à 6 ans, les fumeurs modestes (1 pipe par jour) après 20 ans. La plupart des opiomanes succombaient avant 50 ans.

En 1836, donc avant même que les Britanniques imposent par la guerre la légalisation de l’opium, selon les estimations, la Chine compte déjà entre 4 et 13,5 millions de consommateurs.

Joanna Waley-Cohen, dans son livre Les sextants de Pékin note qu’à cette époque, un peu comme aujourd’hui, tout le monde trouvait facilement une bonne raison pour s’adonner à la drogue devenue omniprésente :

g) conséquences monétaires, financières, économiques et politiques

- Sur le plan économique, la productivité chute en raison des ravages que cette drogue provoque dans la population chinoise.

- Sur le plan monétaire et financier, l’achat d’opium par les consommateurs chinois, réduit alors substantiellement la quantité d’argent essentiel au système monétaire, comme on l’a vu. Entre 1793 et 1836, les réserves d’argent du trésor impérial passent de 70 millions de taels à seulement 10 millions. Au fur et à mesure que l’argent se raréfie, son prix s’envole. Du coup, le citoyen chinois en bas de l’échelle, qui, pour régler ses impôts, devait se procurer de l’argent avec sa monnaie en cuivre, voit son pouvoir d’achat baisser brutalement. Une pétition adressée à l’Empereur en 1838 s’alarmait sur le fait que le « prix en cuivre » de l’argent était subitement passé de 1000 à 1600 pièces ! S’en suivit, un mécontentement croissant contre l’empereur et la multiplication des révoltes paysannes.

- Sur le plan politique, des membres du gouvernement Qing se faisaient du souci à propos de l’effet corrupteur qu’exerceraient l’instauration et l’épanouissement d’une culture de la drogue. Si la cour rejette avec détermination toute idée de compromis et résiste à une partie des élites chinoises favorables à la légalisation de l’opium, c’est qu’elle voit bien l’ensemble de ces facteurs. Elle prend surtout conscience du danger que représente la coalition de l’ensemble des oppositions internes et externes : élites corrompues, nostalgiques de la dynastie précédente, paysans subissant l’effondrement de leur pouvoir d’achat, puissances étrangères cherchant à « ouvrir » la Chine à leur pillage colonial et évangélisateurs protestants et catholiques en phase avec les trafiquants d’opium. Tous voulaient conquérir la richesse, les corps, les esprits et les âmes des Chinois, y compris en renversant la dynastie.

8. Déroulement du conflit

a) première guerre de l’Opium (1839-1842)

Si pour les Anglais, la situation est rétablie à partir de 1828, pour les Chinois la situation est intenable. Plus de 10 millions de Chinois s’adonnent à l’opium. L’empereur Daoguang (1782-1850) dépêche alors à Canton le commissaire impérial Lin Zexu (Tse-Hou) (1785-1850). Ancien militaire, érudit, c’est un homme exceptionnel.

En 1839, il arrive à Canton pour superviser l’interdiction du commerce de l’opium et pour réprimer son utilisation. Il s’attaque au commerce de l’opium à plusieurs niveaux. En premier lieu, il tente de raisonner les Britanniques. Pour cela il publie à Canton une lettre ouverte envoyée à la reine Victoria (1819-1901), reine d’Angleterre depuis 1837, lui demandant de faire cesser le commerce de l’opium. (voir encadré)

Lettre de Lin Zexu à la Reine Victoria

Cette lettre est remplie de concepts confucéens, de moralité et de spiritualité :

« Nous constatons que votre pays est à soixante ou soixante-dix mille li de Chine. Le but de vos navires en venant en Chine est de réaliser un gros profit. Puisque ce profit est réalisé en Chine et est en fait enlevé au peuple chinois, comment les étrangers peuvent-ils rendre un préjudice pour le bénéfice qu’ils ont reçu en envoyant ce poison pour nuire à leurs bienfaiteurs ?

« Ils n’ont peut-être pas l’intention de faire du mal aux autres exprès, mais il n’en reste pas moins qu’ils sont tellement obsédés par le gain matériel qu’ils ne se soucient absolument pas du mal qu’ils peuvent causer aux autres. N’ont-ils pas de conscience ? J’ai entendu dire que vous interdisiez strictement l’opium dans votre propre pays, indiquant sans équivoque que vous savez à quel point l’opium est nocif. Vous ne souhaitez pas que l’opium nuise à votre propre pays, mais vous choisissez d’apporter ce mal à d’autres pays comme la Chine. Pourquoi ?

« Les produits originaires de Chine sont tous des objets utiles. Ils sont bons pour la nourriture et à d’autres fins et sont faciles à vendre. La Chine a-t-elle produit un article nocif pour les pays étrangers ? Par exemple, le thé et la rhubarbe sont si importants pour la subsistance des étrangers qu’ils doivent les consommer tous les jours. Si la Chine devait se soucier uniquement de son propre avantage sans se soucier du bien-être d’autrui, comment les étrangers pourraient-ils continuer à vivre ?

« J’ai entendu dire que les régions sous votre juridiction directe telles que Londres, l’Ecosse et l’Irlande ne produisent pas d’opium ; il est plutôt produit dans vos possessions indiennes telles que le Bengale, Madras, Bombay, Patna et Malwa. Dans ces possessions, les Anglais non seulement plantent des pavots à opium qui s’étendent d’une montagne à l’autre, mais ouvrent également des usines pour fabriquer cette terrible drogue.

« Au fur et à mesure que les mois s’accumulent et que les années passent, le poison qu’ils ont produit augmente dans son intensité méchante, et son odeur répugnante monte jusqu’au ciel. Le ciel est furieux de colère, et tous les dieux gémissent de douleur ! Il est suggéré par la présente que vous détruisiez et labouriez sous toutes ces plantes à opium et cultiviez à la place des cultures vivrières, tout en émettant un ordre punissant sévèrement quiconque oserait planter à nouveau des pavots à opium.

« Le meurtrier d’une personne est passible de la peine de mort ; imaginez combien de personnes l’opium a tuées ! C’est la raison d’être de la nouvelle loi qui stipule que tout étranger qui apporte de l’opium en Chine sera condamné à mort par pendaison ou décapitation. Notre but est d’éliminer ce poison une fois pour toutes et au profit de toute l’humanité. »

La lettre est restée sans réponse (certaines sources suggèrent qu’elle a été « perdue » pendant le transport), mais elle a été publiée par la suite dans le London Times comme un appel direct à l’opinion publique britannique.

Sans réponse anglaise, la Chine, face à un choix existentiel, décide alors d’appliquer la loi pour préserver son intégrité et sa souveraineté.

Pourtant, parmi les lettrés conseillant l’empereur, les avis étaient divisés :

- D’un côté ceux qui étaient attachés à cibler les consommateurs d’opium plutôt que les producteurs d’opium. Pour eux, la production et la vente d’opium devaient être légalisées, puis taxées par le gouvernement, un argument qui fait encore rêver certains aujourd’hui. Taxer la drogue la rendrait si chère que les gens devraient en fumer moins ou ne pas en fumer du tout (comme si le marché noir allait disparaître par magie). L’argent recueilli grâce aux taxes sur le commerce de l’opium pourrait aider le gouvernement chinois à réduire le manque à gagner et la fuite de l’argent (la bonne affaire !). L’achat d’opium devait se faire exclusivement avec des marchandises chinoises, évitant ainsi que l’argent fuit le pays (un peu de protectionnisme pour défendre l’industrie !) ;

- Et ceux qui ont fait valoir que si le commerce de l’opium et les vices qui en découlaient (oisiveté, prostitution, corruption, addiction, dette…) ne pouvaient être éradiqué, l’empire chinois n’aurait plus de paysans pour travailler la terre, plus de citadins pour payer les impôts, plus d’étudiants pour étudier, et plus de soldats pour se battre. Plutôt que de cibler les consommateurs d’opium, il fallait arrêter et punir les trafiquants.

Le second camp est dirigé par Lin Zexu mais sa stratégie est double :

- la réhabilitation des opiomanes. En 1839, ils sont entre 4 et 13,5 millions. Ils ont 18 mois pour se sevrer, ils risquent la peine de mort s’ils ne renoncent pas.

- la fin de l’impunité des intérêts bancaires et marchands, qu’ils soient chinois ou étrangers, impliqués dans le commerce de l’opium.

Lorsque les marchands britanniques sur place refusent de livrer leurs chargements de drogue, Lin Zexu fait le siège des « 13 factoreries ». Il les prive de leur personnel obligeant les gentlemen-trafiquants à préparer eux-mêmes leurs repas et à s’occuper des latrines. Le 26 février 1839, pour leur faire comprendre ce qui les attend, Lin ordonne l’arrestation d’un trafiquant chinois devant les représentations cantonaises des commerçants britanniques qui se clamaient non-redevable devant la législation locale.

En dépit de l’hostilité d’une partie corrompue des élites chinoises, il fait arrêter 1600 trafiquants de drogue chinois et confisque 42 000 pipes et 14 000 caisses d’opium. Mais au moins 20 000 caisses étaient encore à bord des navires au large des côtes chinoises…

Il prend alors un arrêté obligeant les marchands étrangers par écrit à ne pas transporter d’opium et à laisser inspecter leurs bateaux. Le capitaine Charles Elliot, surintendant en chef du commerce britannique en Chine, appelle à la désobéissance et ordonne aux navires britanniques de ne pas signer l’engagement car si de l’opium est trouvé, la cargaison sera confisquée et les auteurs exécutés. Les Anglais revendiquent extra-territorialité compris lorsqu’un paysan chinois est tué par les Britanniques, ils refusent de livrer le coupable aux autorités chinoises.

Après de multiples injonctions, menaces et sommations, Elliot finit par lâcher 20 290 caisses d’opium aux autorités chinoises. Aux marchands britanniques, il assure que la Couronne britannique les dédommagera de la valeur de la marchandise, estimé à deux millions de livres. Le piège est tendu à Lin Zexu. Elliot et Lord Palmerston ont pris la décision depuis fort longtemps de partir en guerre contre la Chine. Ils créent ainsi le prétexte pour lancer la guerre : les intérêts britanniques ont été « spoliés » et leur drapeau « moqué ».

Lin, fier de sa victoire, le 7 juin 1839, fait ouvrir les caisses, réduit l’opium en pâte, la broie avec de la chaux vive dans des cuves spécialement construites, et la jette à la mer. Ils demandent pardon aux dieux de la mer de la polluer ainsi. Les étrangers sont sommés d’abandonner les factoreries et se retirent à Macao. Hong Kong, en face, n’est qu’un village de pêcheurs mais les Anglais s’y précipitent sans pour autant que les Chinois ne cessent de les harceler tout en les coupant de leurs approvisionnements.

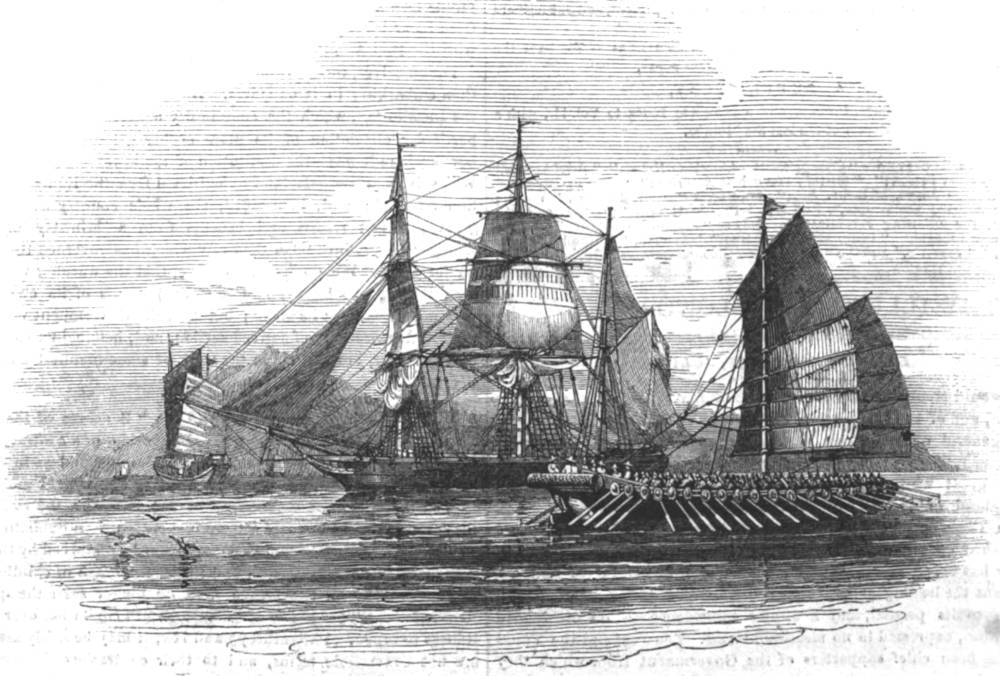

Les premiers secours anglais arrivent. Lors de la bataille navale de Chuenbi, en novembre 1839, proche de la baie de Canton, deux navires britanniques affrontent 14 jonques impériales et en coulent quatre avant de se retirer sans subir de pertes, démontrant ainsi la supériorité technologique de leur nation.

A Londres, sous la pression du « Big Opium », le lobby des marchands amené par William Jardine, le Parlement britannique dépêche une expédition militaire en Chine en octobre. Sans un kopeck dans la caisse, mais ce n’est pas grave, les perdants paieront les frais. Lord Palmerston, ministre britannique des Affaires étrangères, envoie immédiatement des instructions à Elliot pour exiger la fin des hostilités. Parmi les conditions :

- un traité commercial préférentiel pour les Britanniques en Chine,

- l’ouverture de quatre ports (Canton, Xiamen, Shanghai et Ningbo)

- la possibilité pour les citoyens britanniques d’être jugés conformément aux lois de leur pays.

Au cours des mois suivants, les Britanniques rappellent leurs militaires et leurs diplomates de Canton, donnant ainsi l’impression à l’empire des Qing qu’ils ne souhaitent pas de conflit ouvert. C’est le calme qui précède la tempête.

Palmerston envoie une lettre au gouvernement de l’Inde afin de préparer l’escadre d’un corps expéditionnaire : 16 vaisseaux de ligne, 4 canonnières, 28 navires de transport, 540 canons et 4000 hommes. Son objectif premier n’est pas Canton, mais l’île stratégique de Zhoushan, près de l’embouchure du Yangtsé, à environ 1 500 km de Canton et 1 400 km de Beijing.

Le but final recherché est très clair : obtenir l’indemnité pour l’opium confisqué, pour le règlement de certaines dettes des marchands du Co-Hong et pour celui des frais de l’expédition, faire ouvrir les ports de la côte, Canton, Amoy, Fuzhou, Ningbo, Shanghai au commerce britannique libéré du système des marchands Co-Hong. Enfin, mettre en place le blocus de Canton, contrôler les embouchures du Yangtsé et du fleuve Jaune afin de paralyser le commerce extérieur chinois et s’emparer de Pei-Ho (forts de Taku), aux portes de la capitale.

La forteresse tombe en quelques jours face à la puissance de l’artillerie des navires britanniques, notamment le HMS Nemesis considéré comme « l’arme secrète » des Anglais dans la guerre de l’opium. Il s’agissait de la première frégate à vapeur de l’histoire avec une coque en fer et des cloisons étanches. Premier navire à fond plat et équipé de roues à aubes, le navire pouvait pénétrer aisément les embouchures des rivières chinoises. Construit en trois mois à la demande du « comité secret » de la EIC, les jonques chinoises en bois ne pouvaient se mesurer contre une telle prouesse technique.

Les Européens, disposant de bateaux à vapeur, de fusils et de canons faciles à manœuvrer, l’emportent grâce à leur supériorité technologique. Les Chinois disposaient que de quelques canons rudimentaires, d’arcs, de flèches et de lances. Comme le démontreront certaines batailles lors de la deuxième guerre de l’opium, ils étudièrent la technologie militaire de leur adversaire et tentèrent de l’assimiler au plus vite, mais sans pouvoir rattraper à temps leur retard...

Après cette démonstration de force, les Britanniques partent vers le delta de la rivière des Perles pour soumettre Canton. Leurs conditions posées pour mettre fin aux hostilités, qui incluaient la cession de l’île de Hong Kong en échange de l’île de Zhoushan, sont inacceptables. Ils s’emparent alors de Canton après trois mois de combats, et la Chine accepte un cessez-le-feu en mai 1841.

La flotte britannique revient à l’embouchure du Yangtsé et s’empare du port stratégique de Ningbo au mois d’octobre. Après avoir repoussé les tentatives chinoises pour récupérer cette place au printemps 1842, les Britanniques cherchent à asséner un coup permettant d’éviter la prolongation du conflit sur la terre ferme.

Ils jettent leur dévolu sur Zhenjiang, une ville proche de Nankin où se situait l’extrémité sud du Grand Canal, voie de communication la plus importante entre le nord et le sud de la Chine. En juillet, la chute de Zhenjiang entraîne la fermeture du Grand Canal. Confrontées à la menace pesant sur Nankin et à l’impossibilité de naviguer sur le Grand Canal pour ravitailler les troupes chinoises depuis le nord, les autorités impériales capitulent.

Traité de Nankin (1842)

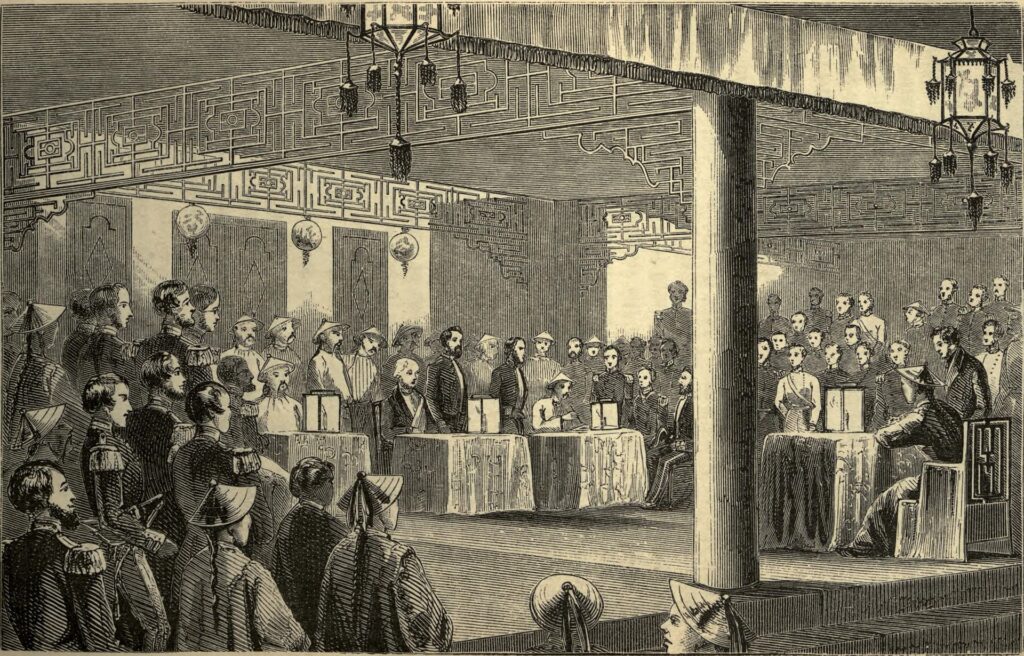

Les négociations de paix entre Britanniques et Chinois aboutissent à la signature du traité de Nankin le 29 août 1842 à bord d’un vaisseau de guerre britannique, le HMS Cornwallis, complété par deux autres traités.

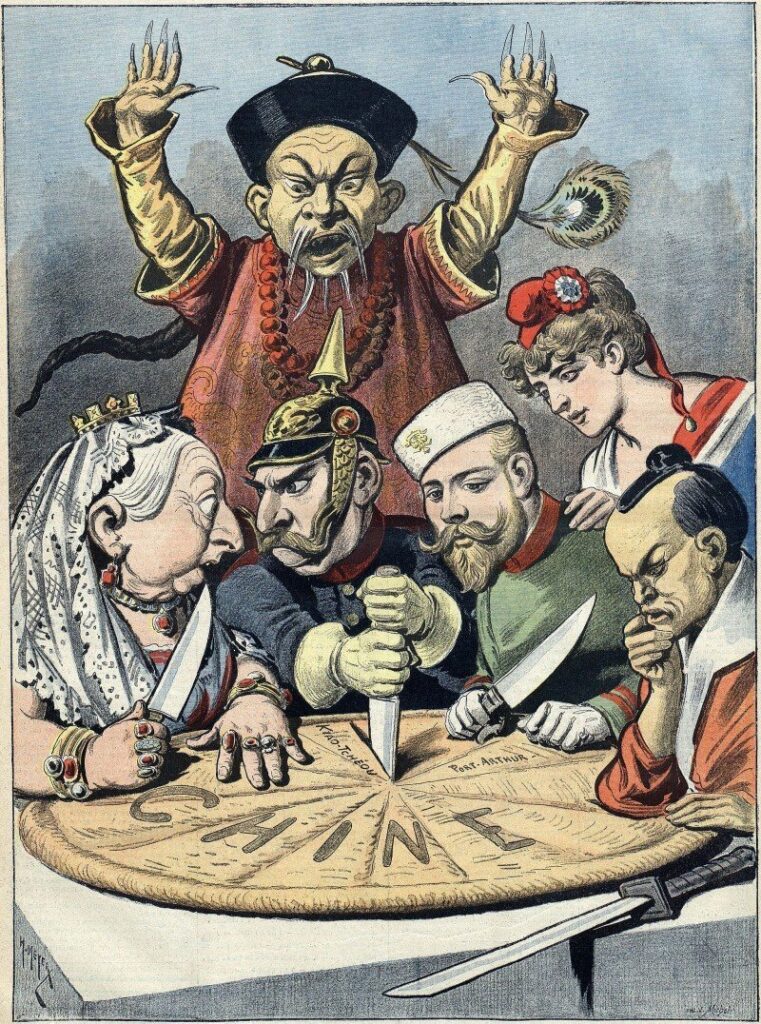

Les clauses de ces trois traités reconnaissent aux Britanniques les droits suivants :

- La cession de Hong Kong qui deviendra une place militaire et économique ;

- Cinq ports sont ouverts, soit Xiamen, Canton, Fuzhou, Ningbo et Shanghai. Les Britanniques obtiennent le droit de s’installer dans ces ports et d’y vivre avec leurs familles (pour les marchands). Le traité de Humen autorise la construction d’édifices dans ces ports ;

- Indemnités de guerre (frais + opium) de 21 millions de yuans, soit 1/3 des recettes du gouvernement impérial, à verser selon un échéancier de quatre ans ;

- Douanes : les commerçants britanniques sont assujettis au paiement des droits de douanes fixés dun commun accord entre Chinois et les Britanniques ;

- Droit de la juridiction consulaire : en cas de litige entre un Chinois et un Britannique, une juridiction britannique tranchera sur la base des lois britanniques ;

- Clause de la nation la plus favorisée : si la Chine signe un traité avec une autre puissance, le privilège accordé à la nation en question sera également accordé au Royaume-Uni.

Les États-Unis et la France, en 1842, exigent les mêmes privilèges que ceux accordés au Royaume-Uni. Par le traité de Wangxia (village près de Macao) les Américains les obtiennent. Par le traité de Whampoa, en 1844, les Français autant. S’y ajoute le droit de construire des églises, d’établir des cimetières et enfin, d’évangéliser. Les Chinois n’appliqueront pas le traité de Nankin.

b) Deuxième guerre de l’opium (1856-1860)

En 1854, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis contactent les autorités chinoises et demandent des révisions des traités pour pénétrer sans résistance dans Canton, étendre le commerce à la Chine du Nord et le long du fleuve Yangzi, légaliser le commerce de l’opium et traiter avec la cour directement à Beijing. La cour impériale rejette toutes les demandes de révision.

Le 8 octobre 1856, des officiers chinois abordent l’Arrow, un navire enregistré à Hong Kong sous pavillon britannique, suspecté de piraterie et de trafic d’opium. Ils capturent les douze hommes d’équipage (des Chinois) et les emprisonnent. Les Britanniques demandent officiellement la relaxe de ces marins en faisant valoir la promesse par l’empereur de la protection des navires britanniques, sans succès. Les Britanniques évoquent alors « l’insulte faite au drapeau britannique » par les soldats de l’Empire Qing.

Ils décident d’attaquer Canton et les forts alentours. Ye Mingchen, alors gouverneur des provinces du Guangdong et du Guangxi, ordonne aux soldats chinois en poste dans les forts de ne pas résister. Les navires de guerre américains bombardent Canton. Mais population de Canton et soldats résistent à l’attaque et forcent les assaillants à battre en retraite vers Humen. Le parlement britannique exige de la Chine réparation pour l’incident de l’Arrow et demande à la France, aux États-Unis et à la Russie de participer à une intervention multinationale. La Russie envoie ses diplomates, sans participer militairement.

La seconde guerre de l’Opium débute véritablement à la fin de 1857.

- Le 28 décembre 1857, les flottes combinées de l’Angleterre et de la France prennent d’assaut Canton ;

- Le 16 mars 1858, l’amiral français Rigault de Genouilly quitte Canton avec l’escadre pour la Chine du nord ;

- Le 20 mai 1858, agissant de concert avec les Anglais, il s’empare des forts de Takou à l’embouchure du Peïho avant de remonter jusqu’à Tianjan (Tien-Tsin) en direction de Pékin ;

- Le 24 juin 1859, les forces franco-anglaises tentent de pénétrer dans Tianjin ;

- Le 2 septembre 1860, Tianjin est prise.

Traité de Tien-Tsin (1858)

Britanniques, Français, Américains et Russes y négocient le 12 juin 1858 le traité de Tien-Tsin (aujourd’hui Tianjin) contenant les clauses suivantes :

- Britanniques, Français et Américains auront le droit d’établir des délégations permanentes à Pékin (cité interdite à beaucoup d’étrangers jusqu’alors) ;

- Onze ports chinois (voir l’article XI du traité) de plus seront ouverts au commerce étranger (on retrouve Yingkou, Danshui, Hankou et Nankin) ;

- Les bateaux étrangers (même militaires) pourront naviguer sans contrôle sur le Yangzi Jiang ;

- Les étrangers pourront voyager dans les régions intérieures de la Chine afin de commercer, envoyer des missionnaires ou à tout autre but ;

- La Chine devra payer une indemnité à l’Angleterre et à la France de 2 millions de Tael d’argent chacun, et une compensation aux marchands anglais de 2 autres millions ;

- Les lettres et documents officiels entre la Chine et le Royaume-Uni devront exclure pour désigner les sujets de la Couronne britannique et ses officiels le caractère « ? » ou « yi » signifiant « barbares » ;

- Légalisation de l’opium par la Chine, dont l’illégalité n’avait pas été remise en cause par le traité de Nankin.

La clause prévoyant l’établissement de légations étrangères à Pékin rencontra une opposition farouche dans la capitale, et, une fois les troupes occidentales retirées des forts près de Tianjin, les Qing ne manifestèrent aucune intention de la respecter. Ils renforcèrent leurs fortifications et repoussèrent des troupes occidentales qui réussirent cependant à atteindre Beijing. L’empereur fuie à Rehe, la résidence impériale d’hiver, à 225 km au nord de Beijing.

Un accrochage en chemin, associé à un traitement inhabituellement brutal des prisonniers occidentaux, les incite à piller le Yuan Ming Yuan, le palais d’été situé au nord-ouest de la capitale, que les jésuites avaient édifié pour Qianlong à peine plus d’un siècle auparavant. Ce n’était pas juste un bâtiment, mais un immense complexe avec 200 édifices. Après une semaine de pillages et de destructions, lorsque Beijing tombe, le complexe est incendié le 17 octobre.

Le sac du palais d’été

Dans le N° 467 de la revue Histoire de janvier 2020, Pierre Singaravélou, professeur d’histoire au King’s College de Londres et à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne en donne le récit suivant :