A Pierre et Bernadette

Pour ce vin nouveau que je sentais déjà fermenter, il fallait créer des ‘outres neuves’. Il fallait sans hésiter être révolutionnaire… Eh bien ! je le serai ! Aussi, toutes les prières que, jeune vicaire, je récitais avec mes enfants de patronage, se terminaient régulièrement par cette invocation quand nous étions seuls : ‘Notre-Dame de la révolution sociale – Priez pour nous’, répondaient-ils tous en chœur.

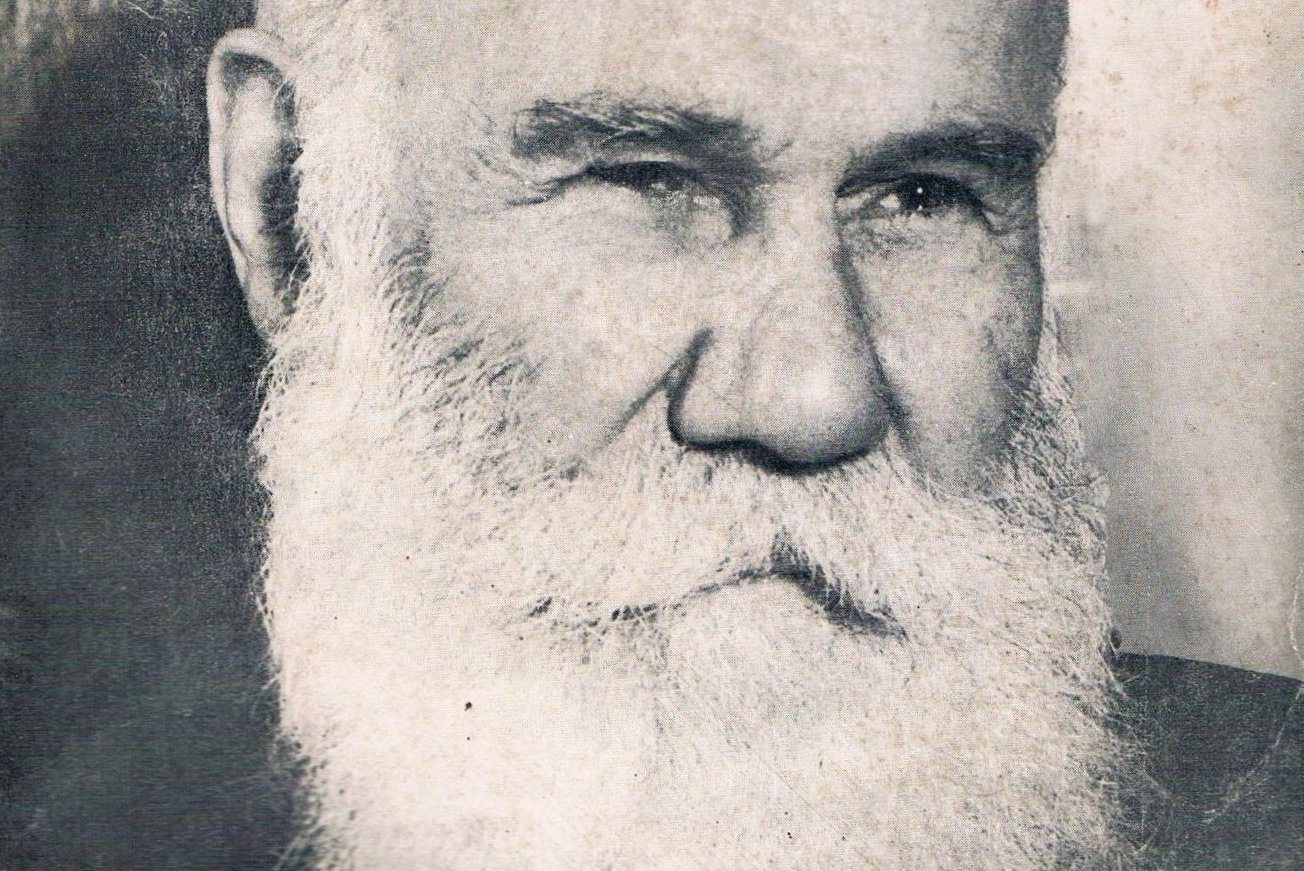

C’est l’histoire d’un petit curé de campagne qui s’était fixé comme but de mettre en place une éducation paysanne capable de redonner la dignité à ses frères paysans. Cette histoire, c’est avant tout l’histoire d’une belle idée, portée par un homme généreux, l’abbé Pierre-Joseph Granereau.

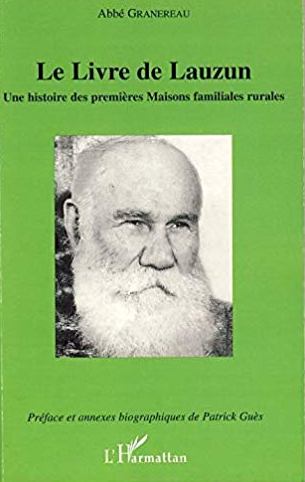

Cette histoire nous a été contée par l’abbé lui-même dans Le livre de Lauzun – Une histoire des premières Maisons familiales rurales (Editions L’Harmattan).

Publié en 1969, ce livre raconte comment l’abbé Granereau créa la première Maison familiale rurale (MFR), qui se voulait « une école de terrain qui tourne définitivement le dos à l’éducation classique des lycées napoléoniens », comme le dit Patrick Guès, responsable communication à l’Union nationale des Maisons familiales rurales, dans son introduction à la réédition du livre de l’abbé, en 2007.

La problématique

Il est certains que curés et instituteurs contribuent, chacun de leur côté, à priver l’agriculture de ses meilleurs éléments en envoyant les jeunes les plus intelligents, soit au séminaire, soit à l’école normale. [1]

et l’abbé lui-même :

L’Etat, par ses instituteurs primaires, à part quelques magnifiques exceptions, ne savait guère que dire aux paysans : ‘Ton fils est intelligent ; il ne faut pas le laisser au derrière des vaches... et il faut le pousser dans les études... il sera mieux que toi... Il se fera une belle situation.’ (…) Ainsi le monde paysan était écrémé de ses meilleurs intelligences et parfois de ses vrais chefs.

Ainsi va naître le rêve de l’abbé Granereau de bâtir une école sur mesure pour les enfants en milieux ruraux, et en particulier en milieu paysan :

Un apprentissage à partir du réel, prise en compte des besoins des adolescents, rôles complémentaires des professeurs et des animateurs-éducateurs, responsabilité des élèves (‘confiance et non surveillance’), importance de la vie et du travail de groupe, une approche globale de l’éducation. [2]

Ce sera le début de la formation scolaire en alternance, de l’apprentissage et de la formation continue.

Mais l’un des points les plus importants dans cette révolution éducative mise en œuvre par notre abbé est la collaboration avec les familles. L’école n’étant pas un endroit où l’on va déposer ses enfants à l’école le matin pour les récupérer le soir, comme on va faire ses courses tous les samedis après-midi. C’est en grande partie ce qui a fait et fait encore le succès des Maisons familiales rurales, dont les principes devraient s’appliquer plus largement à l’instruction publique.

L’abbé Granereau

Né en 1885, l’abbé Pierre-Joseph Granereau est fils de paysans à l’époque encore difficile de la faucille et au « milieu de cette terre qui colle aux pieds et accroche le cœur ».

Il ira au séminaire car intelligent (!), où il sera formé et encadré par l’abbé Laglayse, disciple de Marc Sangnier du courant silloniste, dans la tradition humaniste du pape Léon XIII, qui a tant combattu pour l’amélioration de la condition des ouvriers et des paysans (voir encadré en fin d’article).

Dès 1906, à 21 ans, il s’intéresse à la question sociale et syndicale, et aux différentes organisations professionnelles pour venir en aide à ses frères paysans. Il participe en 1907 à la Semaine sociale à Amiens, dans le but déjà de monter des syndicats.

Les Semaines sociales ont été créées en 1904 par deux laïcs catholiques, le Lyonnais Marius Gonin et le Lillois Adéodat Boissard, dans l’élan suscité par la réception de Rerum Novarum, l’encyclique de Léon XIII considérée comme fondatrice de la doctrine sociale moderne de l’Eglise catholique.

Pour vous donner une idée du personnage, il nous confie dans son livre : « Fils de petits paysans, j’étais prêtre, je bénéficiais d’une formation intellectuelle et chrétienne que mes frères paysans n’avaient pas eue comme moi ; je me devais donc à eux pour partager avec eux les dons que, si largement, j’avais reçus. »

Il va donc créer son premier syndicat agricole en 1911 : le syndicat de la paroisse de Notre-Dame de Nérac (où il officie en tant que vicaire).

Malgré un certain succès dans cette première entreprise, l’expérience tourne court avec l’arrivée de la Première Guerre mondiale.

D’abord réformé pour raisons de santé, il partira quand même en 1917, « récupéré avec tous les bons à rien » pour aller au front. C’est dans les tranchées qu’il découvre le Secrétariat central d’initiative rurale (S.C.I.R), fondé par Henri Lhoste, avec lequel il va échanger : « Parfois nous étions d’accord , parfois plus du tout ; le citadin qu’était le fondateur, préparant une idée de retour à la terre, le paysan que j’étais cherchant une action directe en faveur de ceux qui étaient à la terre. » Toujours est-il qu’après guerre, il devient secrétaire général du S.C.I.R, avec carte blanche pour développer ses idées dans le Lot-et-Garonne. Pendant 15 ans il travaillera avec le SCIR, gardant toujours en tête son objectif d’adapter l’école au milieu de vie du monde paysan.

La genèse de la première Maison familiale rurale

La Providence lui fait rencontrer une dame qui veut consacrer son temps et son argent à une œuvre rurale, et qui est prête à mettre à disposition de l’abbé une propriété de 50 hectares, à un kilomètre de l’église de Sérignac-Péboudou (canton de Lauzun), commune du Lot-et-Garonne (175 habitants au dernier recensement !). L’occasion est trop belle et notre abbé s’en saisit pour tenter de mettre en pratique son idée : créer une école pour les enfants de paysans, basée sur le concept de l’alternance qui, pour lui, est le fondement indispensable de l’école du monde paysan. Il s’installera dans le presbytère de cette église en 1930.

C’est à Sérignac-Péboudou qu’il rencontre un cultivateur, Jean Peyrat, dont le fils veut être paysan mais ne veut plus aller à l’école. L’abbé Granereau rapporte leur conversation :

« Yves vient de me déclarer : ‘Papa, je t’obéirai pour tout, mais pour l’école supérieure, c’est fini, je n’y retournerai plus. Je veux être paysan. On n’y fait pas de paysans.’

« Pourtant, à 12 ans, on n’a pas fini de s’instruire. Mais pour nous les paysans, c’est toujours pareil : il n’y a rien ! … Ou bien nos fils iront dans les écoles, ils s’instruiront mais seront perdus pour la terre ; ou alors, si nous voulons les garder à la terre, il faut qu’ils restent ignorants ! »

Et notre abbé, l’occasion faisant le larron :

« Mais alors ? Si je le faisais travailler moi-même ?

– Seul il s’ennuiera, le remède sera pire que le mal.

– Et si j’en trouve d’autres ?

– Trouvez en d’autres, mon fils sera le premier. »

C’est à partir de cette discussion que l’abbé va mettre en place son programme pour bâtir son école du monde paysan. S’inspirant de l’école primaire pour les bases de l’enseignement général, du lycée et collège pour l’internat, avec des périodes courtes mais renouvelées, et enfin des écoles chrétiennes pour l’enseignement religieux. Il ne reste plus qu’à recruter les futurs élèves !

Son idée, prendre les élèves de novembre à avril (car indispensables pendant l’été pour les travaux des champs), pendant une semaine par mois en internat. Négocier avec les parents pour qu’ils accordent deux heures par jour à leur progéniture pour les devoirs. Et enfin, la délicate question de l’argent.

Comme le proposera l’abbé Granereau, l’engagement total de la famille est nécessaire, et ce sont donc les parents qui fourniront la nourriture pour les repas, le bois pour le chauffage et tout ce qui pourra être utile au bon fonctionnement de l’établissement. « Nous étions d’accord sur les principaux éléments de la formule nouvelle, qui établissait pour la première fois une étroite collaboration famille-école. »

En plus du fils Peyrat, un autre agriculteur accepte de mettre son fils, et un autre les deux siens : ce qui fait déjà 4 élèves ! Et c’est le 21 novembre 1935 que nos quatre apprentis-agricoles âgés de 12 à 14 ans arrivent avec leurs parents pour une semaine de formation générale. C’est la rentrée !

Il est intéressant de voir, par delà le concept novateur de l’abbé, les méthodes d’enseignement qu’il met en place. Il y développe toute une méthode d’éducation mutuelle : « A chacun son manuel d’agriculture. A tour de rôle, les apprentis lisent à haute voix, ce qui fait une leçon de lecture fort utile. A chaque mot non compris, on a le droit d’arrêter la lecture et de demander une explication. »

Chaque jour est désigné un responsable pour toutes les tâches logistiques, ainsi qu’un maître de jeu qui surveille que tout se passe bien pendant les récréations. Confiance et non surveillance !

Peyrat lui-même, « pruniculteur émérite », donnera également des cours du soir sur cette culture. (Eh oui, nous sommes tout près d’Agen !) Enfin chaque semaine est organisée une sortie pour aller « voir un verger, un tracteur en marche, une ferme » afin d’apprendre sur le terrain. Le tout validé par un examen en fin d’année, que nos quatre apprentis auront avec succès.

Très vite son idée se répand et lui-même fera part de son expérience dans un long article qui paraîtra dans diverses revues agricoles et chrétiennes. Il reçoit alors de nombreux retours comme celui-ci, que je trouve le plus intéressant, du Vicaire apostolique du Dahomey (Bénin actuel), qui lui présente « ses félicitations pour cette heureuse et féconde initiative. [Il se] propose de s’en inspirer pour lutter aussi, dans [son] vicariat, contre la désertion des campagnes ». (Ouidah, 1937)

Dès la deuxième année, il compte déjà 15 inscrits, dont la plupart ont plus de 15 ans, et même 27 pour l’un d’entre eux. L’abbé va donc créer un cours supérieur qu’il inaugure le 6 décembre 1936 avec 3 élèves.

Le rythme est d’une semaine par mois, six fois dans l’année pendant trois ans pour les apprentis agricoles, et de demi-semaines mensuelles de décembre à mars pour les plus grands, sans limite d’âge. Le dortoir n’ayant que 6 lits, le nombre grandissant d’élèves engendre des plannings compliqués, faisant germer l’idée de trouver un endroit plus grand. C’est ainsi qu’après deux ans passés dans le petit presbytère, avec des demandes qui ne cessent d’augmenter, ils vont s’installer dans la Maison familiale de Lauzun.

Et le 25 juillet 1937, notre abbé et les chefs de famille visitent cette maison dans le but de l’acquérir ensemble et de continuer l’aventure. L’abbé dira :

« En 1935, j’ai trouvé 3 hommes qui m’ont compris.

En 1937, j’ai trouvé 9 hommes pour sauver l’Idée. »

Ainsi naquit la première « Maison familiale », nom adopté car elle est « le prolongement de toutes nos familles », qui ouvrira ses portes, après de nombreuses péripéties, le 17 novembre 1937 à la première heure.

Naissance des Journées rurales féminines

L’abbé Granereau a également une autre idée en tête : ouvrir ce même type d’institution pour les filles. Dès le 30 novembre, la Maison familiale organise la première « journée rurale féminine », à laquelle participent une vingtaine de jeunes filles avec le programme suivant : messe avec instruction ; séparation en 2 groupes (moins de 16 ans et plus de 16 ans) ; cours de coupe-couture et leçon de confection de la jupe ; cours d’hygiène ; cours d’agriculture ; cours de chant (« La rose au boué »). C’est encore un succès, et toutes acceptent de revenir une journée par mois jusqu’en mai 1938.

Enfin, voulant toujours faire plus pour responsabiliser ses apprentis, dès la première année l’abbé lance la création d’un journal, intitulé Maison familiale, dont le premier numéro sort le 19 décembre, imprimé grâce à sa vieille machine à polycopier.

« Au total, la première année de Lauzun a compté 40 élèves ! Et nous avons eu de 20 à 25 jeunes filles dans nos journées féminines. »

Comme le disait un ami de notre abbé, M. Vilain : « Contrairement au vieux dicton populaire ‘on en sait toujours assez pour faire un paysan’, toute sa vie a démontré qu’on n’en sait jamais assez pour bien travailler la terre et que pour être un bon paysan, il faut être un vrai savant. »

Malgré le décret-loi du 19 juin 1938 rendant obligatoire l’enseignement agricole et ménager de 14 à 17 ans, avec un minimum de 120 heures par an, et malgré la Seconde Guerre mondiale qui s’approche, le projet de Maison familiale va continuer pour devenir enfin une institution qui a perduré jusqu’à nos jours.

Sa fierté : « Du moins, jeunes filles et jeunes gens de la Maison familiale ont prouvé qu’ils savaient vibrer à l’unisson des maux de la patrie et étaient prêts à tout pour y porter remède. Plus tard, ils seront nombreux dans le maquis ou dans l’armée de la libération et plusieurs y donneront leur vie. »

Pendant la guerre, il travaille avec France-Pierre Couvreur : « Elève à l’école de Marc Sangnier (fondateur du Sillon) dans les mouvements de jeunesse qui travaillaient pour la paix et la fraternité universelle, il avait subi la rude épreuve de la guerre et de la débâcle. Mais il gardait - tout naturellement - au fond de son cœur les ressources d’un militant. Combattant sur l’Aisne, fait prisonnier, il s’était évadé du train qui l’emmenait en Allemagne. Après quelques mois de récupération morale et physique en Basse-Normandie, il avait décidé de répondre à mon appel. A la barbe des Allemands, il traversa la ligne interdite et vint à Lauzun. »

Dès 1941, ils mettent en place des écoles de cadres afin de répandre ces idées partout en France et de former des formateurs, chargés de créer à leur tour de nouvelles Maisons familiales.

C’est ainsi, dira-t-il, que « sans y penser, en créant la maison de Lauzun, j’ai pu faire surgir le principe de l’alternance, tellement indispensable cependant à l’école paysanne qu’il a été codifié par le parlement dans la loi du 2 août 1960 ».

Ecoutons enfin les dernières idées, visionnaires et humanistes, de notre abbé :

Or, en France, il n’y a pas que des catholiques dans le monde paysan. Il y a aussi des protestants et des israélites, il y en a même qui se déclarent ‘libres penseurs’, et qui ne font pas baptiser leurs enfants, marxistes ou autres. Puis il faudrait un jour penser aux musulmans, aux animistes (…) Pour le résoudre je suis arrivé à laisser tomber ce qui était trop spécifiquement chrétien et à ne conserver que ce qui était vraiment universel.

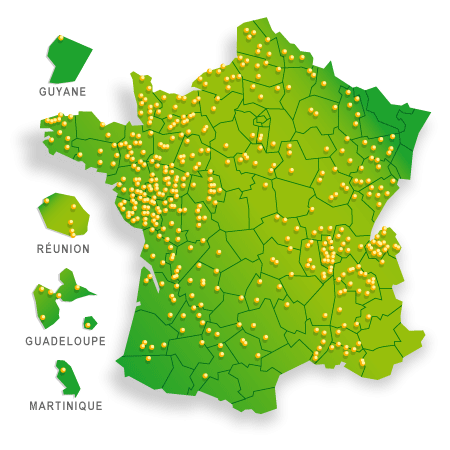

Les maisons familiales rurales aujourd’hui

Il existe des Maisons familiales rurales dans une quarantaine de pays à travers le monde : 430 établissements de formation, 95 000 jeunes et adultes en formation, un réseau de 250 000 maîtres de stage ou d’apprentissage, 85 % de réussite aux examens et plus de 350 qualifications proposées, réparties dans 18 secteurs professionnels.

Dans les années 1950, elles se sont même exportées, d’abord en Tunisie et en Algérie, puis dans la partie subsaharienne du continent au lendemain des indépendances, au début des années 60, et en Amérique latine dans les années 70.

La vague de création des MFR se poursuit dans les années 2000 au Cambodge, aux Comores et en Colombie. De nouveaux pays sont encore en train de rejoindre cette dynamique (Guinée, Haïti, Mauritanie, République démocratique du Congo).

On recense 432 MFR en Europe, 112 en Amérique latine, 118 en Afrique et océan Indien, et 3 en Asie, selon le site des Maisons familiales rurales. (4)

Aujourd’hui, près de 700 groupements de base à travers une vingtaine de pays agissent selon les mêmes principes de responsabilité associative des familles et mettent en œuvre des formations par alternance et des actions de développement local.

Merci l’abbé !

Les réalisations concrètes de l’héritage de Léon XIII :

la JOC et la JAC

Malgré l’opposition féroce des possédants (et parfois même des institutions catholiques), quelques hommes et femmes vont prendre à la lettre l’appel de Léon XIII.

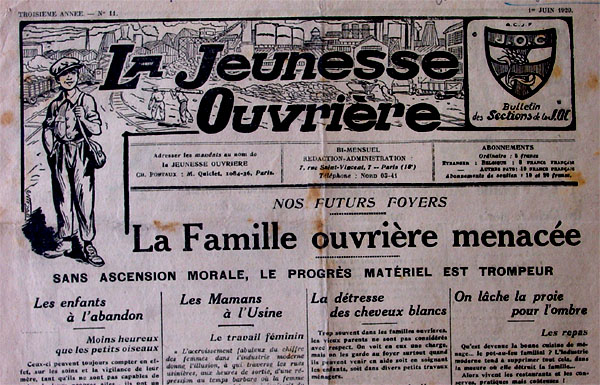

C’est ainsi qu’en 1925 en Belgique, la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) est fondée par le prêtre Joseph Cardijn et deux laïcs, Paul Garcet et Fernand Tonnet.

Le mouvement verra le jour en France en 1927 à Clichy (92), créé par le père Georges Guérin. Son but est d’encourager les ouvriers à s’organiser et défendre leurs droits. Loin de rester des mouvements de réflexion théorique sur les questions sociales, la JOC sera au cœur de toutes les luttes pour le respect des droits humains, allant même, sous l’impulsion de son vice-président Henri Bourbais, jusqu’à refuser de se plier à l’ordonnance du 28 août 1940 interdisant les associations. Alors que les institutions de l’Eglise sont favorables à la politique du maréchal Pétain, le mouvement de la JOC va se « radicaliser » et participer activement à la Résistance en se rapprochant du Conseil national de la Résistance (CNR).

Notons également que la JOC est à l’origine de la création des Foyers de jeunes travailleurs (1955), des comités de chômeurs et des permanences précarité (1980).

Le mouvement de la Jeunesse agricole chrétienne (JAC), quant à lui, est fondé en 1929 par l’abbé Jacques Ferté et Robert Garnier. C’est un mouvement de jeunes dont le but est d’évangéliser les campagnes et d’améliorer les conditions de travail des jeunes paysans.

Après la Seconde Guerre mondiale, dans une France qui connaît encore le rationnement, la JAC s’engage dans le combat pour augmenter la production agricole en misant sur les nouvelles techniques de production (mécanisation, engrais, etc.). Elle met également en place un ensemble croissant de structures d’aide à la profession, comme les coopératives ou les mutuelles agricoles.

Aujourd’hui la JAC existe sous le nom de MRJC (Mouvement rural de jeunesse chrétienne) fondé en 1965.