conférence internationale organisée le 12 et 13 juillet 2025 à Berlin par :

- l’Institut Schiller,

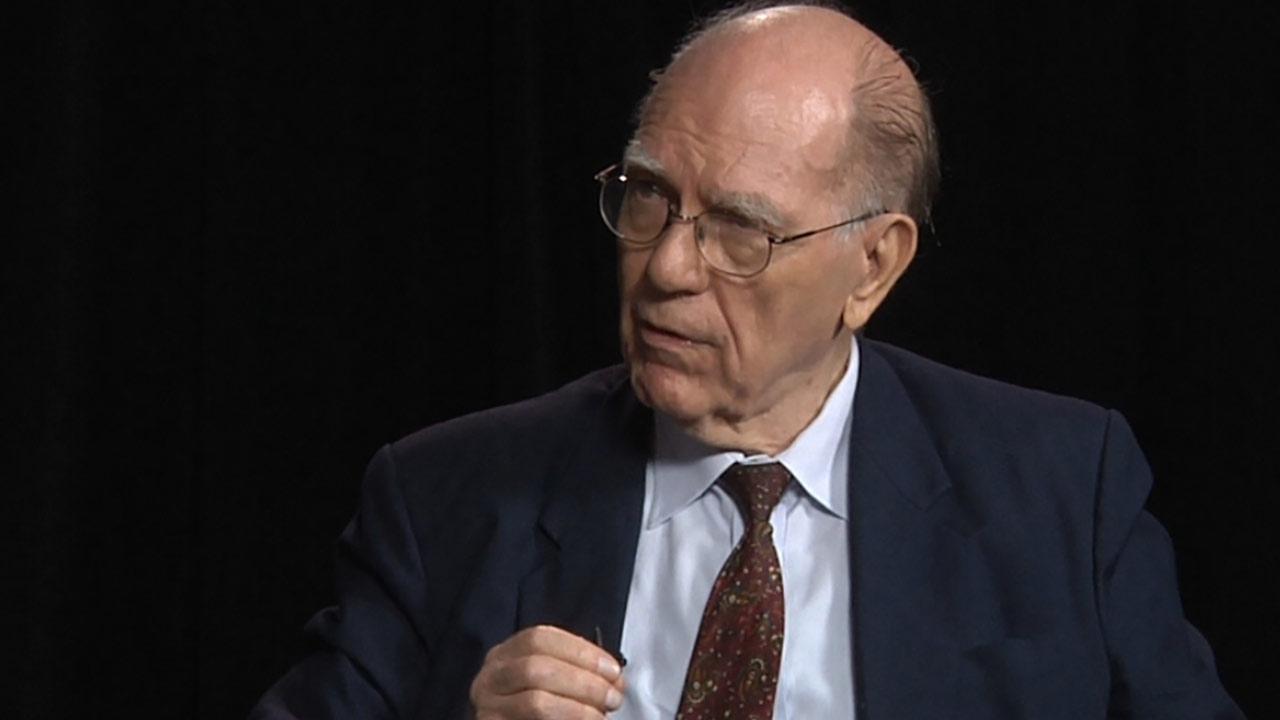

[L’économiste et penseur américain] Lyndon LaRouche (1922-2019) a montré que le diagnostic complet de l’économie exigeait d’en repenser les fondements anthropologiques, de repenser l’économie politique à partir des représentations de l’humain qui la conditionnent.

Il a mis en évidence la logique rivalitaire du paradigme dominant de la raison économique, une logique des intérêts exclusifs, et donc rivaux - la possession d’un bien par les uns impliquant nécessairement privation pour les autres. Le langage moderne de l’économie financière est donc un langage politique de la prédation dans les rapports humains : on peut le définir comme un langage du pouvoir, c’est-à-dire comme un ensemble de discours visant à justifier tous les moyens d’empêchements et de contraintes, force militaire incluse, qui permettent de légitimer la domination des uns et la soumission des autres.

En effet, c’est l’ascension sociale de cette oligarchie financière qui a inauguré la modernité dans les villes-monde, italiennes d’abord (à Venise, Gênes) puis hollandaises (à Amsterdam) avant de se poursuivre à la City de Londres et à Wall-Street.

A la manœuvre dans les révolutions qui ont fait la modernité et dans le processus d’écriture de l’Histoire, cette oligarchie a su donner l’impression de combattre l’iniquité et la brutalité de l’ordre féodal finissant. Mais ne les a-t-elle pas plutôt maquillées ou travesties sous une rationalité nouvelle ?

L’oligarchie financière montante a certainement libéré les forces capitalistes de leur soumission aux maîtres du passé, mais le monde moderne qu’elle a engendré ne s’est pas libéré du modèle-même de la domination.

Au début du XVIe siècle, les figures machiavéliennes du lion et du renard préfiguraient déjà cette théorisation moderne d’un paradigme de la violence. Et sans doute peut-on considérer qu’au XIXe siècle, la dialectique hégélienne du maître et de l’esclave lui donne la forme accomplie d’une parabole emblématique. La liberté n’y est ni joie ni harmonie, mais seulement lutte et conquête, guerre et combat. Elle renverse les rôles apparents de soumission et de domination, mais sans abolir jamais le paradigme de la domination lui-même. La rationalité moderne est foncièrement marquée - et sans doute peut-on dire « handicapée » - par une anthropologie violente, c’est-à-dire une anthropologie de la violence des rapports humains ramenés à des rapports de prédation, sécrétant sans fin de nouveaux savoirs servant à la légitimer, à la mystifier - tels que la trop célèbre géopolitique (née avec Mackinder, XIXe siècle) ou encore l’économie monétariste (Milton Friedman, XXe siècle).

Or nous voyons que Lyndon LaRouche et son économie physique sont en rupture totale avec ces savoirs dominants. Sans doute peut-on même dire que leur originalité radicale se mesure à la force de l’arsenal répressif disposé pour les diffamer et les invisibiliser.

Si le paradigme de la modernité a consisté dans l’affirmation martiale de ses prétentions universalistes, depuis la conquête du Nouveau Monde en 1492 à la doctrine Wolfowitz en 1994, alors la doctrine LaRouche est anti-moderne. Car au paradigme de la rivalité, LaRouche oppose les promesses de la créativité. Il étaye son espoir par une relecture d’auteurs antiques ou renaissants, ou post-renaissants, qui vont de Platon à Schiller en passant par Nicolas de Cues.

Le nom de Spinoza aurait pu allonger encore cette liste car il a été au XVIIe siècle, tout comme Leibniz, un critique radical du paradigme du pouvoir et un théoricien profond de la puissance. Contre le pouvoir qui n’est qu’une force d’empêcher et de contraindre, l’Ethique de Spinoza avait distingué le concept de puissance (potentia) comme force d’exister et de produire des effets, sensible dans un désir de vivre (conatus) que la raison, selon ses forces, peut faire prospérer. Bien que LaRouche n’ait pas mobilisé le spinozisme, il a recours à l’idée et au concept de puissance - non pas seulement dans son dialogue avec les sciences physiques, mais pour fonder philosophiquement sa démarche, par exemple à travers le concept de « survie réussie » développé dans son texte En défense du sens commun (1989).

En outre, on sait que la théorie spinoziste de la puissance implique une hiérarchie de trois modes de connaissance, culminant dans une « intuition rationnelle ». Or LaRouche n’a cessé de critiquer l’empirisme et la raison logico-déductive comme modes de connaissance inférieurs ou limitants, pour souligner la fécondité supérieure d’une « raison créatrice » mise au service d’un « sens commun » : il exalté cette intelligence capable de voir avec les yeux du futur, de saisir immédiatement les agencements ou les rapports de composition susceptibles d’aider la vie à prospérer.

Il n’est pas dans mon propos d’examiner ici si ces thèses font de LaRouche un auteur éligible à la vénérable tradition de la philosophia perennis que Leibniz discutait dans sa correspondance avec M. de Rémond en 1714. Il nous suffit ici de souligner que c’est cette intuition rationnelle qui permettait à Spinoza, comme à Leibniz ou à Lyndon LaRouche, de diagnostiquer les effets mortifères des langages du pouvoir dans les savoirs institués de leur temps, d’anticiper l’efficacité supérieure des rapports de coopération sur les rapports de domination, c’est-à-dire de saisir la différence, de nature et de valeur, entre les deux paradigmes - de la puissance, et du pouvoir.

C’est sans doute pourquoi LaRouche a pu anticiper et encourager dès 1996 l’initiative d’un « Pont terrestre mondial » qui préfigurait le projet des Nouvelles Routes de la soie, officialisé par Pékin en 2014. Car la puissance du sens commun crée des formes fécondes. En unissant des forces que le pouvoir divise, et en s’appuyant sur le principe dit « de moindre action » pour démultiplier leurs effets, la puissance réaffirme les droits de la vie.

On ne peut ignorer que la Critique kantienne avait jeté un discrédit au moins provisoire sur l’intuition rationnelle. Mais le kantisme ne sera qu’une parenthèse de l’histoire, si le calcul rationnel parvient à confirmer par démonstration ce que l’intuition rationnelle a pu saisir par fulgurance, et si la science peut appuyer la métaphysique au lieu de vouloir la tuer : et telle est bien, me semble-t-il, la fonction de l’économie physique de LaRouche - qui prolonge l’intuition immédiate par la médiation d’argumentaires nourris de sciences physiques, de mathématiques, de statistiques économiques, etc.

Lyndon LaRouche a rationalisé le débat sur les politiques énergétiques, rappelons-le, en mathématisant les concepts d’énergie libre, de plate-forme productive, et en évaluant leur puissance ou leur efficacité relative, sur la base de faits observables, par la mesure du Potentiel de densité démographique relative. Il a osé problématiser les définitions conventionnelles de la richesse, contre la doxa des auteurs académiques, libéraux ou marxistes, en contestant que le critère ultime de la richesse soit à chercher dans la plus-value, la valeur d’échange ou la masse monétaire, etc. et en le ramenant à la création et au principe de moindre action. Ainsi, LaRouche encourage l’optimisme politique sur la base d’une conception assez spinoziste de la joie comprise comme l’indice d’une augmentation de notre puissance collective d’exister.

Ce langage de la puissance est inaudible aux pessimistes, aux contempteurs de l’humain et aux fatigués de vivre que sont les malthusiens, monétaristes, transhumanistes, thanatophiles de tous bords et autres millénaristes. Car le paradigme du pouvoir qui conditionne leurs politiques ne consent pas à ce qu’on puisse échapper à sa logique des rapports de domination : le pouvoir ne veut pas seulement l’unité, mais il veut l’unanimité ou l’hégémonie. Il est insensible à la diversité des intérêts et des stratégies possibles susceptibles de les satisfaire.

Comment sortir de ce paradigme du pouvoir ou le dépasser ? Non pas en le combattant stricto sensu, en opposant au pouvoir un autre pouvoir, en retournant contre lui d’autres moyens de contrainte. Ce n’est pas en devenant un loup bien intentionné qu’on peut surmonter la part du loup en l’homme. Il faut une mue ou une mutation. Et c’est en s’installant simplement dans la lumière du paradigme des rapports de composition ou de contribution qu’on peut naturellement faire reculer l’ombre des rapports de prédation.

Une formule de Spinoza, pour finir, peut résumer la foi de cette anthropologie optimiste : Homo homini deus, « l’homme est un dieu pour l’homme ». Cet antonyme du loup, bien entendu, c’est l’homme sage, qui a la puissance de nourrir la vie, qui cherche en toutes choses le rapport sous lequel les hommes peuvent co-contribuer ou coopérer pour augmenter leur force et leurs chances de co-prospérer dans ce monde.

De tels hommes sont d’abord rares : mais l’exemple de ces Spinoza et Leibniz, Jaurès, de Gaulle et LaRouche, en dépit de leurs échecs, ou plutôt grâce à la leçon que leurs héritiers parviennent à tirer de ces échecs, font peu à peu souffler un vent nouveau sur l’Histoire.

Ils ont été, par leurs discours et leurs actes, les précurseurs indispensables d’un changement de paradigme auquel les BRICS, les NRS, l’OCS, la toute nouvelle OIMed (Organisation internationale de médiation, 2025) nous semblent donner aujourd’hui la forme et la consistance d’une réalité historique. Par définition, le destin d’un précurseur est d’avoir eu raison trop tôt et d’en supporter la douleur.

Mais cette douleur n’est pas vaine, parce que c’est la douleur d’un accouchement. Elle est l’avant-goût de la joie d’un printemps à venir.