Intervention de Helga Zepp-LaRouche, fondatrice de l’Institut Schiller, lors de la conférence internationale organisée par S&P et l’Institut Schiller à Paris, les 8 et 9 novembre 2025.

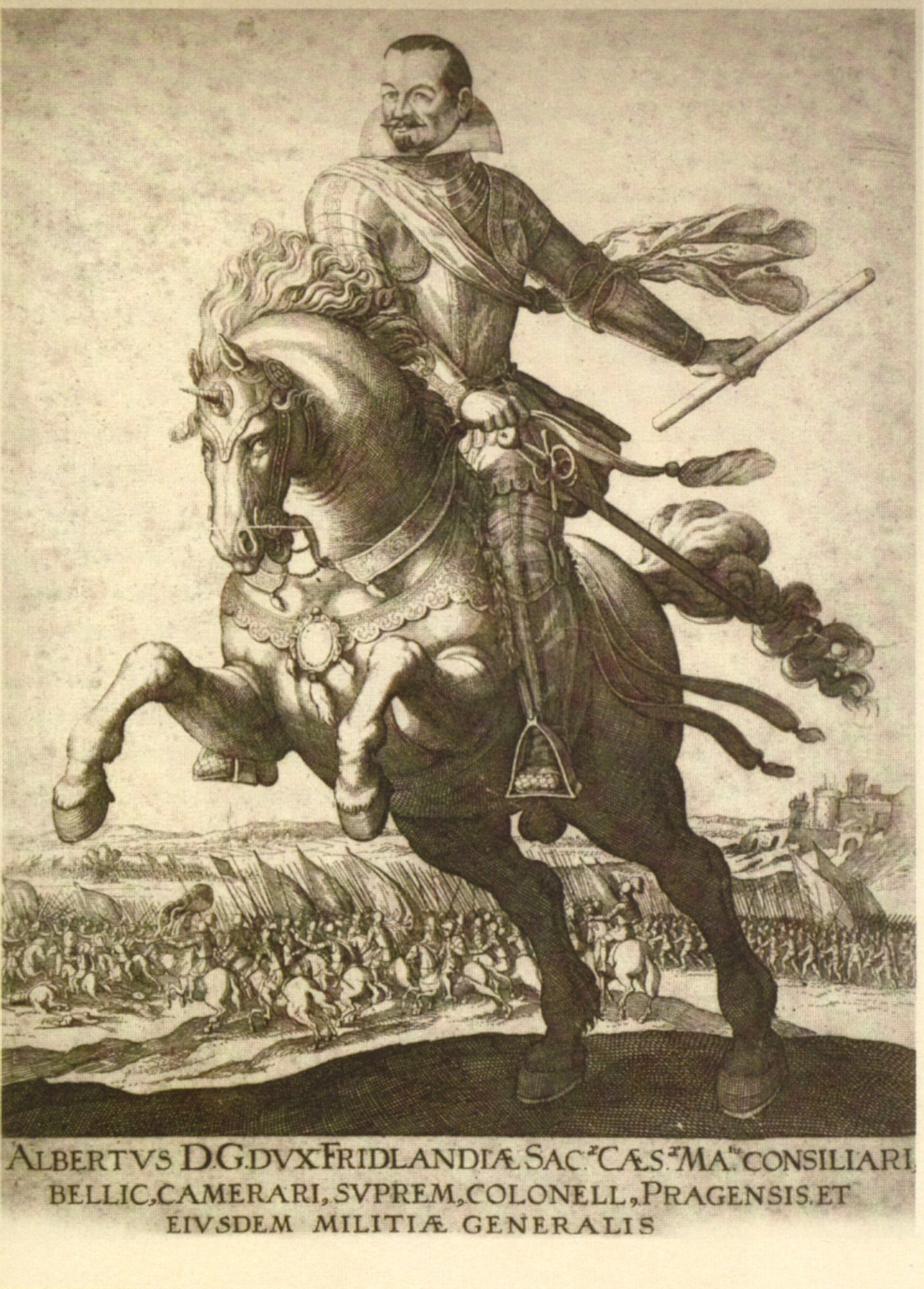

La question des interprétations historiques est très intéressante, car la faction oligarchique qui domine l’historiographie présente toujours Wallenstein [1] comme un homme malfaisant qui a usurpé le pouvoir des Habsbourg et un criminel.

À ceux qui souhaitent étudier Friedrich Schiller, je dis qu’il était non seulement un poète exceptionnel mais aussi un historien visionnaire. Dans son Histoire de la guerre de Trente Ans (1790), il nous offre une interprétation très différente de la version communément acceptée du conflit, une lecture personnelle qu’il utilisera par la suite pour composer sa pièce Wallenstein (1799).

Avant de l’écrire, Schiller avait mené des recherches historiques approfondies. Il en avait conclu que tous les écrits historiques officiels se fondaient sur des sources provenant des Habsbourg et étaient donc sujets à caution. Il avait une approche différente mais ne disposait pas d’autres sources.

Dans Wallenstein, il met en scène des personnages historiques fictifs : Max Piccolomini, fils du Piccolomini aîné, et Thekla, fille de Wallenstein. Il les présente comme « les enfants de la maison », des personnages à l’âme pure qui expriment, à travers leurs dialogues, les idées de la paix de Westphalie. C’est remarquable ! D’une certaine manière, il ne s’est pas basé sur les sources historiques disponibles à son époque, mais il a imaginé la paix de Westphalie en écrivant cette pièce.

Environ deux siècles plus tard, les historiens ont conclu que, malgré l’absence de sources historiques précises, Schiller était parvenu à une interprétation juste de l’histoire, simplement par une réflexion approfondie, en explorant le sujet en profondeur.

Pour étudier la démarche d’un bon historien, il convient de comparer l’histoire de la guerre de Trente Ans avec la trilogie Wallenstein, car on y observe une méthodologie : les faits peuvent être falsifiés, hier comme aujourd’hui à l’ère du numérique et de l’intelligence artificielle. On ne peut se fier aux prétendus faits, car ils peuvent être complètement déformés. Cet exemple de Schiller formulant une hypothèse qu’il intègre dans sa pièce a permis de corriger les erreurs historiques. Comme je l’ai dit, les historiens ont par la suite reconnu que l’interprétation de Schiller était la bonne. C’est remarquable !

Dans sa leçon inaugurale de 1789, « Qu’appelle-t-on l’histoire universelle et pourquoi l’étudier ? », Schiller proposait une méthode pour aborder cette question. Selon lui, pour étudier l’histoire, on ne doit pas suivre un ordre chronologique, en commençant par l’événement le plus ancien pour remonter jusqu’à nos jours. Parce que l’histoire est ainsi faite que l’on reste dans le doute sur les sources. Les guerres, les incendies, la destruction des sources font qu’elles ne sont peut-être plus disponibles (c’était évidemment le cas avant l’ère du numérique, mais cela reste valable aujourd’hui). Schiller disait qu’il ne faut pas partir des premiers écrits historiques pour arriver à nos jours, mais plutôt l’inverse. En observant les forces à l’œuvre actuellement, on peut, d’une certaine manière, reconstituer ce qu’a dû être le débat d’idées de l’époque étudiée. C’est une différence fondamentale, car à l’école, on apprend l’histoire comme dans la comptine « Drei, drei, drei, bei Issos Keilerei », ce qui signifie « En 333 avant J.-C. eut lieu la bataille d’Issos » [2] Mais quand on demande à l’élève de quoi il s’agissait, il est incapable de le dire.

La véritable histoire, c’est, bien sûr, le débat d’idées. Si vous voulez faire des études d’historien, tournez-vous vers Schiller. Il est le meilleur du point de vue de la méthode historique.

Surmonter notre déclin culturel

(…) Je veux souligner que si nous nous consacrons à l’art, à la culture, à la musique, etc., c’est parce que, quand observe le monde actuel, il est évident que certaines cultures progressent et affichent une mentalité très différente de celle des Européens et des Américains. En Chine, par exemple, les gens sont optimistes, ils construisent. Tous les Asiatiques sont fiers et ont fait revivre le meilleur de leurs traditions en les combinant à une vision positive de l’avenir.

En Occident, en revanche, nous sommes en plein déclin. Il s’agit en grande partie d’un déclin moral et esthétique. Dès sa création, l’Institut Schiller a repris cette idée, rappelée hier par Jacques Cheminade : Schiller regrettait que la Révolution française se soit soldée par un échec. Pour lui, ce « moment était très favorable mais a trouvé une génération corrompue. Un grand moment de l’Histoire a échu à un peuple petit ». [3]

L’opportunité historique était objectivement présente, mais subjectivement, les gens ne la vivaient pas dans leur for intérieur et n’ont donc pas su saisir ce moment historique. Schiller en conclut alors que toute émancipation ne pouvait provenir que du perfectionnement de l’individu. C’est l’une de mes convictions les plus profondes.

Si vous cherchez uniquement à changer de cap en changeant de majorité démocratique, cela échouera. C’est pourquoi l’éducation esthétique de l’Homme est la raison principale de mon engagement politique. Si nous ne formons pas de meilleurs citoyens, nous ne sortirons pas de cette impasse. Il est assez remarquable qu’en Chine, par exemple, la question de l’éducation esthétique soit inscrite dans la structure même de l’État. Tout ce que fait la Chine vise à l’élévation morale de ses citoyens.

Développer une empathie sans limites

Il nous faut donc remonter aux sources. Je ne peux que vous conseiller de lire Schiller (hormis Lyndon LaRouche, Nicolas de Cues, Platon et quelques autres, bien entendu). C’est l’un des auteurs les plus importants car il est parvenu à la conclusion que, de son temps déjà, les hommes étaient des barbares et il s’est demandé pourquoi. Il en a conclu que la tâche principale de son époque était de développer la capacité d’éprouver l’Empfindungsvermögen [littéralement « capacité de pleinement ressentir », ou « compassion universelle »] – je n’ai jamais trouvé de bonne traduction en anglais, car parler simplement de compassion ou d’empathie ne rend pas pleinement justice à cette notion. Ce que Schiller entendait par là, c’est qu’il faut éduquer son âme et son esprit de manière à embrasser le monde dans sa globalité et à ressentir de la compassion pour l’humanité entière, c’est-à-dire pour tout. Il ne s’agit pas seulement de pitié ou d’empathie envers ceux qui souffrent ; il s’agit aussi d’être capable d’accueillir en permanence, par le cœur et l’esprit, tout ce qui se passe dans le monde. Cette notion n’est pas encore totalement explicite, mais elle est plus vaste que le simple mot « empathie ».

Si Schiller était vivant aujourd’hui, et si l’on considère son époque (fin du XVIIIe - début du XIXe siècle), nous pourrions dire avec lui que les gens étaient barbares, mais c’était des anges comparés à nous. C’était l’époque classique où il était très courant de jouer d’un instrument de musique à la maison. La musique de chambre était une pratique commune, les gens jouaient du piano et chantaient chez eux. Il existait une structure où les bons musiciens pouvaient accéder jusqu’à l’orchestre symphonique national. Par comparaison avec aujourd’hui, combien de personnes connaissent la musique classique ? Si on parle de musique classique à des jeunes, ils répondent « Ah oui, les Stones ou les Beatles ! »

Les « belles âmes » de Schiller

Quelqu’un dans la salle a suggéré qu’il faudrait l’adapter un peu, pour que même ceux qui ne sont pas tout à fait à ce niveau puissent l’écouter. A mon sens, c’est un peu méprisant de penser que nos concitoyens ne soient pas capables de réagir positivement à de belles et grandes choses.

J’ai toujours chéri l’idée que chaque être humain devait devenir une belle âme, ce fut une des idées sacrées de toute mon adolescence. Ce que Schiller entendait par « belle âme » est une personne qui, grâce à l’éducation esthétique, parvient à élever ses émotions au niveau de la raison, de façon à pouvoir les suivre aveuglément sans jamais que cela entre en conflit avec la raison. Je pense que c’est tout à fait possible.

Cela ne signifie pas que l’on soit infaillible et parfait, mais on peut examiner son esprit et son âme, et identifier en toute conscience les obstacles qui nous empêchent d’atteindre notre plein potentiel. On découvre alors précisément ces petits recoins, ces petites habitudes, ces petits péchés mignons auxquels on ne veut pas renoncer – comme se jeter sur le réfrigérateur à minuit pour se gaver, par exemple. Ce ne sont pas des problèmes bien graves, je les cite simplement pour faciliter la réflexion. C’est comme nettoyer son ordinateur, pour ainsi dire, des virus et autres chevaux de Troie.

Si l’on veut devenir un être humain pleinement épanoui, il faut un plan. Ce n’est pas inné, mais à différentes étapes de la vie, il faut faire une pause, se regarder en face et se demander :

On peut toujours rectifier le tir. C’est notre vie, on n’en a qu’une et l’on peut choisir de contribuer au progrès de l’humanité, en harmonie avec les lois de l’univers.

Jeanne d’Arc

Dans le christianisme, on appelle cela « la providence » [4] Certains diront que c’est une croyance fondamentaliste erronée, mais on peut aussi, dans l’histoire de sa vie et dans l’histoire en général, accomplir quelque chose d’exceptionnel comme Jeanne d’Arc.

La Pucelle d’Orléans (1801) de Schiller est une pièce incroyablement perspicace, lisez-la ! Au début, Jeanne n’est qu’une jeune bergère d’une quinzaine d’années. Elle reçoit l’appel aux armes pour sauver le royaume de France et le roi. Son premier monologue est une magnifique acceptation de cette mission divine. Puis elle tombe amoureuse de Lionel, le commandant des troupes britanniques. Elle n’en laisse rien transparaître, mais cet amour humain qu’elle ressent va à l’encontre de l’appel qu’elle a reçu. Elle prononce alors ce monologue : « Oh ! J’ai perdu tous mes moyens… ».

Elle se retrouve alors prisonnière sur un navire, puis, lorsque le champ de bataille l’appelle à nouveau, elle brise ses chaînes et part à la victoire pour les Français. Ce troisième monologue est sublime. J’ai toujours pensé que ces trois monologues étaient une métaphore, non seulement du combat de Jeanne d’Arc, mais aussi du cheminement de l’individu créatif, des étapes qu’il doit franchir.

On embrasse d’abord sa vocation, puis on rencontre des difficultés. On les surmonte pour atteindre un niveau supérieur, et on est alors en harmonie avec les lois de l’univers. Je crois que c’est ce qu’on appelle la « providence ». Ce n’est pas une mystérieuse notion religieuse, mais bien le fait que l’être humain accomplisse ce qui est nécessaire. C’est cela, la liberté ! Schiller définissait la belle âme comme la liberté dans la nécessité, passion et devoir ne faisant qu’un.

Contrairement au moraliste kantien, qui s’appuie sur cet impératif catégorique : « Sois moral, sinon ! », Schiller affirme que cela ne concerne que les esclaves, pas nous, les belles âmes, car la belle âme accomplit le nécessaire avec passion et joie. Vous pouvez développer vos émotions jusqu’à ce niveau, cela dépend de vous. C’est pourquoi nous ne pouvons pas laisser faire ce petit cochon intérieur qui réside en nous.

Je voudrais conclure sur un point, en réponse à la question posée sur le cosmopolitisme. Nous organiserons d’autres conférences de ce type et je vous invite tous à nous aider à reconstituer l’histoire universelle avec plus de précision qu’une seule session ne le permettrait.

Nous souhaitons que les Africains puissent discuter de la période classique de Tombouctou. Nous voulons que les Éthiopiens puissent affirmer avec fierté que l’origine de l’humanité se situe très probablement en Éthiopie. J’ai discuté récemment avec un ambassadeur éthiopien, qui m’a fièrement fait part de nouvelles découvertes historiques établissant que l’humanité entière est originaire de son pays.

Quoi qu’il en soit, ces découvertes sont importantes. De même, je pense que nous avons tous un rôle à jouer dans ce dialogue interculturel pour en augmenter l’impact. N’est-il pas merveilleux que l’univers soit composé d’une telle diversité de cultures ? Que ce serait monotone si toutes n’en formaient qu’une seule ! Chaque fois que j’ai voyagé et découvert, par exemple, l’Inde, la Thaïlande, la Malaisie ou le Brésil, j’ai été émerveillé par la beauté et la richesse de l’humanité. C’est pourquoi le cri de ralliement de l’Institut Schiller et de la réunion hebdomadaire de la Coalition internationale pour la paix est : « Patriotes et citoyens du monde, unissez-vous ! »

Voilà ce qu’il nous reste à faire.