[sommaire]

Je vous parlerai d’un secret qui n’est connu que d’une toute petite élite parmi ceux qui déterminent la politique internationale aujourd’hui.

La plupart des gens croient que la politique est faite, comme le prétendent les médias, par les conflits entre « la gauche » et « la droite », entre les partis existants, entre les chrétiens et les musulmans, entre « le nord » et « le sud », entre les « démocrates et les dictateurs », ou jadis entre les « communistes » et les « capitalistes ».

Ce sont les grandes catégories dans lesquelles on nous entraîne à classer tous les événements qui se déroulent dans le monde. Le fait que la « gauche » fasse souvent la politique de la « droite », comme dans le cas de Tony Blair, ou que les « grandes démocraties occidentales » soient, dans certains cas, de plus féroces oligarchies que les prétendus dictateurs, comme dans le cas du président George Bush par rapport à l’ex-président du Panama, Manuel Noriega, ne sont que deux exemples qui montrent à quel point ces grandes classifications sont fausses car elles ne vont pas au fond des choses.

Depuis au moins 2500 ans, l’histoire du monde est définie par une bataille d’idées, plus essentielle, plus universelle que toutes les autres : la bataille entre les conceptions de Platon et d’Aristote.

Et pourtant... Parmi les gens qui connaissent Platon et Aristote, ce qui ne fait déjà pas foule dans le monde, la plupart ne savent même pas qu’il y a eu une bataille à mort entre ces deux philosophes.

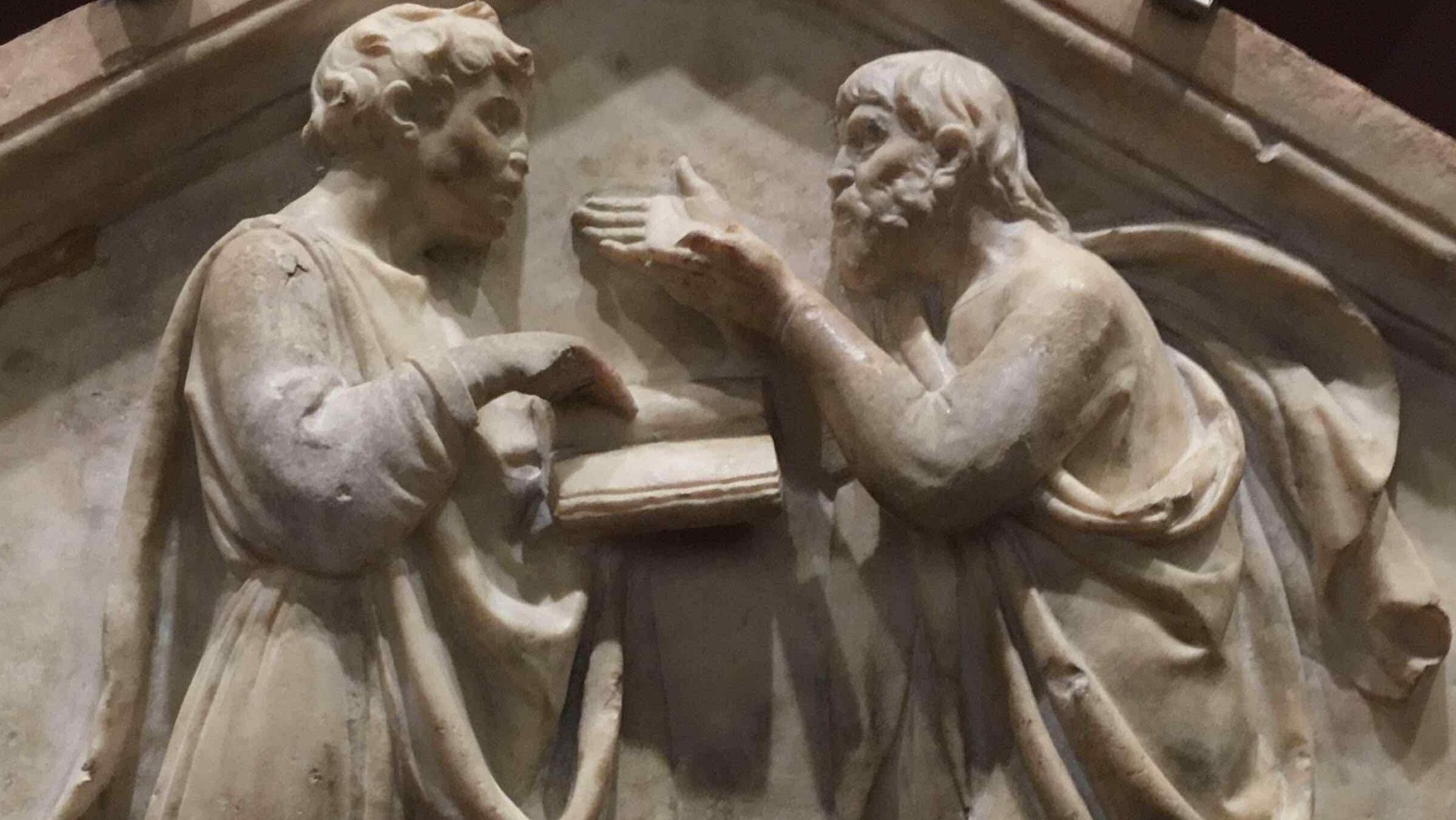

La fresque de Raphaël, l’Ecole d’Athènes, résume très bien les positions absolument antinomiques des deux : Platon montre vers le haut indiquant que ce sont les choses impérissables de l’esprit qui constituent la réalité première de l’Univers ; au contraire, Aristote montre vers le bas, indiquant que la réalité première se trouve dans les choses matérielles.

C’est la bataille entre ces deux conceptions qui a défini toute l’histoire humaine depuis cette époque. Si vous suivez mes réflexions jusqu’au bout, je vous assure que vous aurez un outil très puissant pour comprendre non seulement l’histoire présente, mais aussi les principaux développements de l’histoire humaine.

Quand on tente de comprendre une période historique quelconque, la nôtre ou celles du passé, les événements nous apparaissent souvent comme ayant été forgés par les conflits entre des groupes spécifiques d’acteurs. Le problème est que souvent ces groupes sont établis en fonction des critères beaucoup trop particuliers d’appartenance ethnique, religieuse, géographique, d’appartenance à une classe ou à un parti politique.

Les guerres de religions en Europe semblent ainsi à première vue avoir opposé les catholiques aux protestants, considérés tous deux comme des blocs relativement monolithiques. Mais, en regardant de plus près, on s’aperçoit que des alliances traversaient ces deux groupes : le camp des « humanistes » s’inspirant des idées de Platon avait des alliés des deux côtés de la barrière. Ce sont « Les Politiques » de Jean Bodin qui se sont levés dans tous les partis pour exiger que le dialogue politique puisse mettre fin aux guerres de religion.

De même, le camp de la réaction aristotélicienne avait partout ses sectateurs. Il est très intéressant de noter à ce propos que, du point de vue du rejet de la liberté et de la créativité humaine - critère clé s’il en est pour définir qui est dans le camp du progrès et qui ne l’est pas - Luther, Calvin et le camp de la réaction catholique, n’étaient pas très éloignés les uns des autres, et que tous trois avaient intérêt, par contre, à écarter les Rabelais, les Erasme ou les Melanchton qui eux représentaient les véritables lumières de la Renaissance.

Les grands empires, la Perse, Rome, Venise, et l’Empire britannique, tous maîtres dans l’art de diviser pour régner, avaient souvent plusieurs fers au feu, contrôlant plusieurs options à la fois afin de s’assurer le contrôle d’une situation. Même les petits manipulateurs professionnels de la politique savent qu’il n’y a rien de mieux pour manipuler un peuple que de lui proposer plusieurs options « apparemment » différentes, mais qui toutes conduisent la victime a épouser le choix de son bourreau. Choisissez entre Tony Blair et Margaret Thatcher, votre voie préférée pour aller en enfer...

Ainsi, dans le cas des guerres de religion, il est plus juste de dire que la véritable opposition se situait entre le parti de l’oligarchie qui jouait à fond, à travers tout le spectre politique, la carte de l’intégrisme religieux, et le parti humaniste qui tentait de sauvegarder les avancées de la Renaissance européenne : l’émergence de l’Etat nation et les débuts de la conception de citoyen.

Ce sont souvent des alliances traversant des camps opposés et formées autour de critères plus universels, qui ont réellement déterminé l’histoire.

En vous permettant de débusquer ce type de manipulation ou d’aller, tout simplement au fond des choses, le conflit entre Platon et Aristote vous donnera un critère plus universel et donc, plus juste, pour savoir qui est qui, où est le camp du progrès et où est, par contre, celui de la réaction ; où se situent, enfin, les différentes nuances du gris.

Platon et Aristote étaient au coeur de l’action politique !

Pour comprendre ce conflit, éliminons déjà les images fausses que l’on se fait à propos de ces deux philosophes.

L’image de Platon est généralement celle d’un idéaliste fou qui n’a aucune prise avec la réalité. La preuve serait qu’il a fondé une Académie et défend une théorie des idées selon laquelle pour tout ce qui existe dans ce monde il y aurait dans le ciel, une forme parfaite et idéale dont elle participerait. Exprimée de cette façon, cette théorie apparaît comme un peu folle.

Tout ceci est faux. Platon a été intimement mêlé à la vie politique de son temps. Il a effectué trois voyages à Syracuse, la colonie Sicilienne de la Magna Grecia, pour tenter d’éduquer Denys l’ancien et son fils Denys le jeune, la dynastie des tyrans qui gouvernaient l’île. Il devait hélas se rendre à l’évidence que c’était impossible.

L’Académie de Platon n’était nullement un lieu où seules les connaissances abstraites, sans aucune préoccupation d’application pratique, intéressaient les étudiants. Outre le fait que l’on progressait dans la connaissance de l’astronomie et des mathématiques, on s’y intéressait également à des technologies qui amélioraient la condition humaine.

L’Académie était, elle aussi, active dans la politique. Notons que Xénocrate, son troisième président, a été un élément actif auprès d’Alexandre le Grand. Il aurait même écrit à sa demande, son De Monarchia.

Aristote aussi était un personnage important de la politique de son temps. Né à Stagire en 384, une quarantaine d’années après Platon, son père et lui-même ont évolué dans la cour de Philippe de Macédoine, un des principaux alliés de l’Empire Perse qui, à l’époque, exerçait son hégémonie sur toute cette partie du monde, à l’exception de la Grèce. Le philosophe n’était pas un esprit libre à l’instar des citoyens Grecs, mais reflétait de par sa famille et sa naissance, la mentalité oligarchique.

On sait qu’en 342, Philippe de Macédoine a nommé Aristote précepteur de son fils Alexandre le Grand. Tous les livres d’histoire rapportent ceci mais rare son ceux qui révèlent que les relations entre ces deux personnages étaient tout sauf bonnes. Selon Arrien, un historien grec de l’époque romaine, c’est Alexandre qui a fait renvoyer Aristote le soupçonnant de vouloir « contrôler et manipuler » sa pensée. Deux des proches compagnons d’armes d’Alexandre, le général Antigone le Borgne et l’amiral Nearque, vont même jusqu’à accuser Aristote d’avoir empoisonné Alexandre.

Aristote et Platon, d’hier à aujourd’hui

L’influence politique de Platon et d’Aristote ne se limite nullement à la période de leur existence mais a continué à se développer au cours du reste de l’histoire humaine.

Grâce à Saint Augustin, Socrate et Platon ont fait une entrée majestueuse au sein de l’Église chrétienne transformant pour le mieux la chrétienté et la Grèce antique. Au cours de presque six siècles, ces conceptions ont été hégémoniques au sein de la chrétienté, jusqu’au XIIe siècle qui marque l’entrée en force d’Aristote dans cette même église chrétienne.

Socrate et Platon seront les inspirateurs de toutes les périodes de renaissance de l’ère chrétienne, notamment de la plus importante d’entre elles, la Renaissance du XVes et XVIes.

Aristote, au contraire, deviendra le symbole de la réaction la plus noire : il trône dans le camp de l’Inquisition ; le Concile de Trente le porte au pinacle de son influence. C’est l’époque où les jésuites sont de toutes les conspirations, l’époque des coups de Jarnac contre les rois humanistes.

Mais voyons plus près de chez nous. Sans même que les noms de Platon et d’Aristote n’apparaissent, les changements clefs qui se sont produits dans notre civilisation depuis une trentaine d’années ne peuvent se comprendre qu’à partir de ce conflit.

Au milieu des années soixante, se produit un changement brusque et fondamental dans notre civilisation. Les élites anglo-américaines adoptent la société postindustrielle comme modèle de société. Certains ont analysé ce changement comme constituant le passage de l’ère des Poissons qui avait dominé depuis la fin de la guerre, à l’ère du Verseau.

L’ère des Poissons faisait référence à une civilisation de valeurs chrétiennes, une société attachée à la Raison, à la recherche du progrès scientifique et technique et à l’idée que tous les êtres humains doivent devenir des citoyens à part entière en ayant accès à une éducation de qualité.

L’âge du Verseau, au contraire, préconisait la fuite dans les valeurs irrationnelles du Nouvel âge : le rejet de l’industrie, le refus de la science et du progrès technique, la fuite dans un spiritualisme mystique diamétralement opposé à l’enseignement des grandes religions, la recherche du plaisir immédiat. Le rejet de la science et du progrès technique a donné naissance à une idéologie écologiste pessimiste pour qui l’homme n’est plus la créature la plus parfaite de l’Univers, mais, au contraire, celle qui pourrait provoquer sa perte.

Par la suite on a vu déferler, effectivement, une idéologie qui prônait la poursuite des loisirs et des plaisirs comme un but en soi : ce fut le développement fulgurant de la contre-culture, de la consommation de drogues, de la liberté sexuelle à outrance et de l’idée que les feelings - les sentiments - étaient ce qu’il y avait de plus important. Trente ans plus tard, après avoir descendu plusieurs étages dans l’enfer de Dante, on retrouve cette idéologie dans les jeux vidéos violents et autres Pokemons qui fabriquent les adolescents tueurs.

La République de Platon

Les éléments essentiels de la bataille fondamentale entre Platon et Aristote peuvent très bien être saisis en comparant deux de leurs principaux ouvrages : La République de Platon et La Politique d’Aristote.

Dans la forme, La Politique d’Aristote est la réplique à la République de Platon. Aristote avait été l’élève de Platon à l’Académie et l’influence dont jouissait Platon contraignait Aristote à le suivre et à répondre à Platon dans la conception de son ouvrage.

Sur le fond, il n’y a aucun point de comparaison entre les deux textes. Là où Platon nous amène d’une hypothèse à l’autre avec une rigueur mentale exemplaire, Aristote, au contraire, n’hésite pas à se contredire et étale les idées les unes après les autres à la façon dont un magicien sort les lapins de son chapeau, sans jamais se donner la peine de montrer le processus par lequel il les a engendrées.

Les différences dans la méthode de pensée ont aussi leur origine dans les motivations de chacun de ces hommes : avec sa République, Platon fonde le courant républicain tel qu’on le retrouve encore de nos jours ; Aristote, au contraire, est le père de l’« oligarchisme » comme on le connaît aussi jusqu’à nos jours.

Avant d’entrer dans l’étude de La République, un avertissement s’impose. Je ne dis pas qu’il faille en tous points imiter La République de Platon. Bien que la Grèce classique ait posé les bases du meilleur de notre civilisation et que beaucoup de découvertes essentielles remontent à cette époque, il restait tout de même beaucoup d’éléments de barbarie dans la société grecque. Je pense notamment aux pratiques eugénistes préconisées de la façon la plus crue, à la fois par Platon et par Aristote, ainsi que cette mise en communauté des femmes et des enfants proposée par Platon dans La République. Dans toutes ces pratiques on voit un mépris certain pour le caractère sacré de la vie humaine et de chaque individu, respect qui ne viendra qu’avec l’avènement de la chrétienté.

S’il fallait parler de modèle, nous choisirions plutôt celui d’un Socrate ou d’un Platon christianisé, conjuguant le meilleur de ces deux civilisations. Sans l’apport de la Grèce classique, la chrétienté n’aurait pas pu faire les contributions essentielles à l’histoire de l’humanité dans les périodes où elle a agi dans le sens du progrès des hommes. L’apport essentiel de la chrétienté à la Grèce de Platon est l’idée que tous les hommes, quels qu’ils soient, sont faits à l’image de Dieu, en tant que créateurs. Cette idée appelle donc à la création de sociétés qui protègent, nourrissent et font appel à ce qui dans chaque être humain est à l’image d’un Dieu créateur.

Le rôle de la polémique dans l’enseignement

Mais revenons à La République de Platon. Ce qui nous frappe d’abord dans cet ouvrage est le recours à la polémique comme méthode d’enseignement.

Les idées ne sont pas débitées ici, une à une, formellement et objectivement, comme on le fait dans la plupart de salles de classe. Toute idée a des conséquences concrètes, positives ou négatives, pour la vie des hommes et des femmes, conséquences que nous devons examiner de très près. Ainsi La République démarre avec une violente dispute entre Socrate et Thrasymaque, un dirigeant politique de l’époque.

Le dialogue avait débuté entre Socrate et quelques autres à propos de ce qu’est la justice, quand Thrasymaque intervint soudain, furieux. Socrate rapporte comment « se ramassant lui-même à la manière d’une bête fauve, il s’avança sur nous comme pour nous mettre en pièces », provoquant chez « Polémarque et moi », dit-il, « une terreur panique ».

Et ce sont bel et bien les idées d’une bête fauve qu’il va défendre :

La justice, dit-il, n’est autre chose que l’intérêt du plus fort , car, tout gouvernement établit toujours les lois dans son propre intérêt : la démocratie, des lois démocratiques ; la monarchie, des lois monarchiques (...) Or, c’est le pouvoir qui a la force ; d’où il suit pour tout homme qui peut raisonner, que partout c’est la même chose qui est juste, je veux dire l’intérêt du plus fort.

Au cours d’un dialogue extrêmement serré et rigoureux, Socrate montre à un Thrasymaque furieux de se faire reprendre qu’un chef - un gouvernement - ne commande pas ce qui est en son propre intérêt mais toujours ce qui est dans l’intérêt de celui qu’il commande.

Thrasymaque se lance alors dans une tirade en faveur de l’injustice qui fera sourire la plupart d’entre vous ici, tellement notre combat politique nous a montré toutes les difficultés de s’engager du côté de la justice.

(....) l’homme juste a partout le dessous vis à vis de l’homme injuste. D’abord dans les conventions où ils s’associent l’un à l’autre, jamais tu ne trouveras, à la dissolution de la société, que le juste ait gagné au marché ; tu trouveras au contraire qu’il y a perdu ; ensuite dans les affaires publiques, s’il faut payer des contributions, le juste, à égalité de biens, contribue davantage, l’autre moins ; s’agit-il de recevoir, l’un ne remporte rien, l’autre remporte beaucoup. Que l’un et l’autre exercent quelque charge, le juste est sûr, s’il n’a pas d’autre dommage à subir, de laisser tout au moins péricliter ses affaires domestiques, parce qu’il ne peut s’en occuper, et de ne rien gagner sur le public, parce qu’il est juste. En outre il se fait des ennemis de ses parents et connaissances en refusant de les servir au détriment de la justice. C’est tout le contraire pour l’homme injuste, j’entends celui qui, comme je le disais tout à l’heure, est capable de s’arroger de grands avantages sur les autres. Voilà l’homme qu’il faut considérer, si tu veux discerner combien dans le particulier l’injustice est plus avantageuse que la justice.

Fonder l’Etat le plus parfait

Suite à tout un débat, Socrate décide que la meilleure façon de déterminer ce qu’est la justice et si la justice est meilleure que l’injustice, est d’imaginer un Etat parfait, où l’on pourrait retrouver ces vertus. De là, on pourrait ensuite revenir à l’individu, pour voir en plus petit, si le juste est plus vertueux que l’injuste.

Socrate va maintenant donner naissance à l’Etat parfait et verra ensuite comment les qualités de l’Etat sont les mêmes dans les individus qui le composent. Cette approche est déjà extrêmement intéressante. Le mot « République » est dans la bouche de tous les hommes politiques en France, mais on parle d’elle comme d’un système objectif qui nous est extérieur. Or ce sont les qualités des individus qui vont s’imprimer dans le type d’Etat qu’ils créent.

Il fait bon de vivre dans l’Etat parfait qu’imagine Socrate. D’abord arrivent tous les producteurs. Puisque chacun fera le métier pour lequel il est le plus doué, il faudra beaucoup de gens pour assurer tous les métiers dont la cité a besoin. Il y aura ainsi les laboureurs, les maçons, les forgerons, les bergers, les tisserands, les cordonniers et d’autres.

Mais, afin de pouvoir importer tous les produits que la Cité ne peut produire elle-même, il faudra exporter, ce qui veut dire produire plus que la Cité ne consomme. Il faudra donc accroître le nombre de travailleurs dans la Cité et rajouter, en plus, des commerçants et des marins pour transporter les produits en bateau.

Il faudra aussi des marchés et une monnaie pour pouvoir échanger partout les marchandises. Il y aura donc aussi des marchands et des salariés.

Le tout ne serait pas complet si on n’ajoutait pas à notre cité la nourriture : il faudra produire du blé, du vin, de l’orge, de la farine, des olives, des fromages, des oignons, des légumes, sans oublier les desserts, des figues notamment...

Si l’Etat grandit plus que le nécessaire, il faudra alors penser à assurer la défense de la Cité, à créer une armée pour faire la guerre. La nécessité apparaît donc, d’avoir des gardiens pour la Cité et de déterminer quelle sera la meilleure façon de les éduquer.

Il faut considérer ces gardiens, dit Platon, comme des jeunes chiens de race qu’il faut éduquer. Pour dénicher et attaquer les ennemis, il leur faut l’humeur colère. Mais attention ! S’ils sont trop colériques, ils deviendront alors un danger pour la Cité elle-même. Il doivent développer aussi l’instinct philosophique afin qu’ils puissent être doux et sages envers les leurs.

Education et musique

Quel type d’éducation peut développer le mieux ces qualités ? Une éducation musicale, dont le rôle sera de nourrir la raison et la douceur du caractère. Mais, s’ils ne faisaient que de la musique, ils deviendraient alors trop doux et trop mous ! En même temps, ils doivent donc travailler la gymnastique, afin de développer le courage qui doit venir au secours de la raison.

Platon explique longuement ce que certaines formes de culture ont de néfaste vis à vis du caractère de l’homme ; et combien elles peuvent nuire aux jeunes si on les y expose dès leur plus jeune âge. Que de leçons à tirer pour notre société aujourd’hui, où la surexposition à des films ou vidéos très violents fabrique de plus en plus de jeunes assassins !

D’abord, Platon évoque la musique au sens très large que ce terme pouvait avoir dans la culture grecque et qui comprenait le théâtre, la poésie, et toutes les autres formes d’art. Il enjoint les poètes à ne pas composer d’histoires ou de fables où l’on parle des Dieux comme étant des méchants ou comme ayant mené des vies pleines de bassesses.

Ils doivent, au contraire, dit Platon, penser à élever les enfants avec le modèle du Beau et du Bien, pour que, s’étant habitués à de tels modèles de perfection très tôt dans leurs vies, ils ne puissent ensuite se détourner d’eux.

Mais, c’est à la musique en tant que telle que Platon accorde un rôle de tout premier plan dans la bonne éducation des enfants, car elle rentre par les oreilles et crée une disposition vers la Raison avant même qu’ils ne soient en mesure de comprendre le mot Raison.

La musique doit être « la partie maîtresse de l’éducation », dit-il,

parce que le rythme et l’harmonie sont particulièrement propres à pénétrer dans l’âme et à la toucher fortement ; et que, par la beauté qui les suit, ils embellissent l’âme, si l’éducation a été donnée comme il convient, tandis qu’elle s’enlaidit dans le cas contraire ; et aussi parce que l’éducation musicale convenablement donnée fait sentir très vivement la négligence et la laideur dans les ouvrages de l’art et dans ceux de la nature. On en est alors justement offusqué, et tout en louant les belles choses et en les recueillant joyeusement dans son âme pour en faire sa nourriture et devenir un honnête homme, on blâme justement les vices, on les hait dès l’enfance, avant de pouvoir s’en rendre compte par la raison, et quand raison vient, on l’embrasse et la reconnaît comme une parente, avec d’autant plus de tendresse qu’on a été nourri dans la musique .

C’est la raison pour laquelle il faut veiller au type de musique qu’on tolère dans la Cité. Les musiques mauvaises, dit-il, s’insinuent peu à peu dans l’âme et changent son orientation de façon tout à fait imperceptible au début. Et quelles sont les mauvaises musiques ? Celles qui à force de les écouter, rendent le caractère violent, ou trop langoureux et triste, ou encore, lascif.

Platon arrive ensuite à la question de savoir qui doit commander et qui doit obéir dans cette Cité parfaite. Ce sont les plus sages, dit-il, racontant son fameux « conte phénicien » : parmi ceux qui naissent il y en aura qui ont du fer et de l’airain dans leurs âmes ; d’autres auront de l’argent et d’autres encore, auront de l’or. Les premiers seront les artisans et les laboureurs ; les seconds, les gardiens, et les troisièmes, ceux qui commandent. On a prétendu que par ce conte, Platon entendait créer un système de castes dans sa Cité. Ceci est totalement faux. Platon prend soin d’expliquer qu’il faudra veiller à ce que les rejetons des laboureurs et des artisans qui auraient de l’or dans leur âmes, deviennent des commandants, et que ceux des commandants qui auraient du fer et de l’airain dans leurs âmes, deviennent, quant à eux, des laboureurs et des artisans.

Par cette métaphore, Platon signifie plutôt l’existence de trois états de la conscience : un premier où les individus sont totalement dominés, comme les décrit Hobbes, par la recherche des plaisirs et la fuite de la souffrance. Bon nombre des nos citoyens vivent dans cet état de conscience que Platon appelle les âmes de fer et d’airain. Ensuite, il y a ceux qui dépassent ce premier stade où rien ne distingue vraiment l’homme de la bête. Les âmes d’argent sont ces hommes dont la vie privée continue à être dominée par la recherche des plaisirs et des choses passagères, mais dont la vie publique est désormais guidée par une certaine notion de devoir et par une approximation de la Raison. Les âmes d’or, le stade le plus éduqué de la conscience, sont ces hommes qui ne font plus de différence entre la vie privée et la vie publique et qui consacrent toute leur vie à la recherche du Vrai, du Bien et du Beau.

Platon ayant ainsi fondé sa Cité, nous pouvons désormais chercher à comprendre où se trouve la Justice là-dedans.

Quatre vertus composent l’Etat le plus parfait, dit-il : la sagesse, le courage, la tempérance et la justice.

La sagesse est aux commandes, car dans toutes choses, c’est l’âme qui doit commander. Le courage est la vertu qui est appelée à seconder l’âme dans la défense de l’Etat contre tout ce qui pourrait lui porter atteinte.

La tempérance est la maîtrise de soi, la maîtrise par la Raison des passions et des désirs. Dans la Cité, dit Platon, la tempérance est l’harmonie qui doit s’établir entre ceux qui commandent et ceux qui savent qu’ils doivent être commandés. La justice enfin, se trouve dans le fait que chacune de ces vertus puisse remplir correctement sa propre mission. La Raison doit commander, le courage doit obéir et seconder la Raison ; la tempérance doit établir une harmonie entre ces deux domaines. A contrario, l’injustice arrive lorsque ces vertus ne remplissent pas chacune leurs propres rôles. L’injustice s’installe lorsque c’est l’ignorance qui commande, ou la lâcheté qui règne en maître, ou encore, les passions qui s’imposent à la Raison.

La Politique d’Aristote

Nous allons nous arrêter là sur Platon, pour l’instant, afin de comparer sa Cité à celle que nous propose Aristote. Nous verrons que le Stagirite, comme on l’appelle parce qu’il est né à Stagire, sera le fondateur de ce qui deviendra le modèle de la société oligarchique.

Tout comme Platon, Aristote dans La Politique va définir ce qu’est l’Etat, les individus qui le composent et ses lois. Notons déjà, qu’il ne s’agit pas pour lui, contrairement à Platon, de définir, partant des concepts universels qui sont applicables à toutes les sociétés humaines, le meilleur de tous les Etats possibles.

Aristote est un pragmatique, il ne croit pas aux modèles parfaits que les hommes s’engageraient à imiter par la suite. Pour Aristote, il y a des Etats faits sur mesure pour chaque peuple : les peuples du Nord, dit-il, ne sont pas très intelligents et n’admettent pas l’autorité, contrairement aux asiatiques qui sont intelligents et soumis... Le rôle de la Cité n’est pas, pour lui, de tenter d’éduquer celui qui est ignorant ou d’apprendre la liberté à celui qui est trop soumis.

Aristote ne défend pas ouvertement, comme Thrasymaque, l’idée qu’il vaut mieux être injuste que juste. Aristote n’est pas un idéologue réactionnaire, comme peut l’être Thrasymaque. C’est plutôt un genre de Mitterrand, un pragmatique qui navigue à vue, manipulant les uns et les autres, sans toutefois jamais perdre son objectif : la défense des intérêts du plus fort. Aristote est un renard, un homme habile comme diraient beaucoup en France, fascinés par sa capacité à tromper son monde et à obtenir ce qu’il veut par la ruse.

L’homme, dit Aristote pour commencer, est un animal civique. Il ne peut pas ne pas vivre en société. Ce n’est même pas le besoin qui l’y pousse, ajoute-t-il, mais le désir de bien vivre. La Cité n’en est pas une pour des raisons géographiques, parce que des villages s’assemblent et se situent à proximité les uns des autres, ni même parce qu’ils font du commerce ensemble. La Cité est une société établie pour bien vivre, pour mener une vie parfaite qui se suffise à elle-même. Jusqu’ici nous n’avons rien à redire contre Aristote.

Mais quand on regarde de près son Etat, contrairement à celui de Platon, il ne fait pas bon y vivre. Le citoyen, nous dit-il, est celui qui a « droit de suffrage dans les assemblées et droit de participer à l’exercice de la puissance publique de son pays. »

Mais jamais il ne définit clairement les critères moraux, les valeurs fondamentales qui font de lui un citoyen. A un moment, il conclut que les notions de bon citoyen et d’homme honnête ne sont pas identiques. Le bon citoyen serait celui qui travaille à la conservation de l’Etat quelles que soient ses limites particulières par rapport à l’idée du Bien.

Aussi, contrairement à Platon pour qui c’est à la sagesse, le courage, la tempérance et la justice qu’on reconnaît celui qui commande, pour Aristote, la qualité suprême de celui qui commande est la « prudence ». On reconnaît le gardien selon lui par ses « marques extérieures, le ton, et les honneurs ».

Comme tout bon oligarque, ce sont les questions du pouvoir qui obsèdent Aristote et qu’il pose de la façon la plus crue dès le début de son livre. Le livre I est intitulé Du pouvoir domestique - du maître et de l’esclave.

Puisque l’Etat est fait des familles, dit-il, il propose de regarder d’abord les relations de pouvoir entre les familles : la relation du maître à l’esclave, du mari à la femme et du père aux enfants. Il définit d’abord la relation du maître à l’esclave de façon brutale et bien qu’après il dira que les relations mari/femme et père/enfant sont de nature différente - maritale et paternelle - la façon dont il pose le problème est assez révélatrice.

Notons que Platon dans La République se prononce contre l’esclavage, en particulier celui qui frappe les Grecs, mais aussi les autres populations. Dans les villes grecques, seuls les prisonniers de guerre étaient réduits à l’esclavage.

Voici comment Aristote définit la relation du maître à l’esclave. Analysant l’économie du gouvernement domestique, Aristote note que celle-ci a besoin d’instruments pour obtenir tous les objets nécessaires à la survie du ménage.

Il y a deux sortes d’instruments : les uns inanimés ; les autres animés (...) Le gouvernail dans un bateau est l’instrument inanimé du capitaine (...) les ouvriers, les esclaves, sont des instruments animés, dit-il.

On appelle « instrument » ce qui opère l’effet et « propriété domestique » ce qu’il produit.

La chose possédée (l’esclave) est à l’égard du possesseur, comme la partie à l’égard du tout ; elle lui appartient, il en va de même de la chose possédée relativement aux possesseur. Le maître n’est que propriétaire de son esclave, mais ne lui appartient pas ; l’esclave, au contraire, n’est pas seulement à l’usage de son maître, il fait partie de sa chose (...) L’homme qui (...) n’est point à soi, mais à un autre, est esclave (...) c’est une possession et un instrument pour agir séparément et sans les ordres de son maître.

Aristote établit une relation totalement despotique du maître à l’esclave :

l’usage des esclaves et des bêtes est à peu près le même et l’on en tire les mêmes services pour les besoins de la vie.

On peut se dire à ce stade que ceci ne concerne que les esclaves, mais que sa Cité sera bien meilleure que cela...

Qui sont les citoyens de l’Etat d’Aristote ? Certainement pas les personnes qui produisent : les laboureurs, les artisans, les commerçants, les manœuvres. Contrairement à Platon, Aristote exprime pour eux un mépris total. Jamais, dit-il, un artisan ne sera citoyen car il doit se vouer aux œuvres serviles pour subvenir à ses besoins.

Parmi les gens en servitude, il faut mettre les artisans qui vaquent aux métiers sordides. Aussi, en certain pays, anciennement et avant que le peuple fût parvenu à l’extrême licence, les charges ou puissance publique n’étaient-elles point conférées à ces sortes de gens. Leurs métiers ne conviennent ni à l’homme honnête, ni à l’homme en place, ni au bon citoyen, si ce n’est pour son usage personnel, cas où il est tout à la fois maître et serviteur.

Dans la manière dont Aristote s’exprime, les artisans ne devraient-ils pas, eux aussi, être des esclaves.

Dans l’ancien temps, chez certains peuples, l’artisan et le manœuvrier étaient sur le même pied que l’esclave et l’étranger. Il en va encore de même à présent en beaucoup de lieux et jamais un Etat bien policé ne fera d’un artisan un citoyen. S’il le devient, au moins ne faut-il pas attendre de lui le civisme dont nous parlerons : cette vertu ne se rencontre pas partout ; elle suppose un homme non seulement libre, mais dont l’existence soit débarrassée du besoin de se vouer aux œuvres serviles.

Qui sont donc les citoyens de ce si magnifique Etat ? Uniquement les hommes de guerre et les hommes de loi.

Une éducation pour faire des citoyens médiocres

Passons maintenant au type d’éducation qu’Aristote recommande à ceux qu’il prépare aux plus hautes fonctions. Il s’agit d’une série d’exercices plus prompte à générer des médiocres qu’à former des hommes capables à tous les niveaux. Aristote préconise de ne rien apprendre aux enfants avant les cinq ans, ni dans le domaine intellectuel, ni dans le corporel. Pendant toute cette période, celle où les enfants apprennent le plus rapidement, Aristote préconise que les enfants puissent suivre, mais seulement de loin, les exercices corporels et intellectuels qu’ils feront un jour ! Et, pour ce qui est de la gymnastique, ce jour ne viendra pas avant la puberté !

Quant à la musique, contrairement à Platon, pour qui elle doit être la clef de voûte de tout le processus éducatif, Aristote limite son rôle à l’apport d’une détente et d’un loisir au pénible travail quotidien.

C’est pourquoi nos pères ont fait entrer la musique dans l’éducation, non qu’elle soit nécessaire ; elle ne l’est pas ; ni qu’elle ait autant d’importance que l’écriture qui sert au commerce, à l’administration domestique, aux sciences et à la plupart des fonctions civiles ; ou que la peinture qui nous met en état de mieux juger de l’œuvre des artistes ; ou que la gymnastique qui sert à la santé et au développement des forces ; la musique ne donne rien de tout cela. Mais elle sert au moins à passer agréablement son loisir.

C’est sur cette note, à vrai dire plutôt dissonante que s’arrête la discussion d’Aristote sur l’éducation.

Séparation de vie publique et de vie privée

Après avoir réduit la population à la médiocrité, Aristote s’assurera que jamais des savants puissent avoir accès à des positions de pouvoir. Là où Platon dira que les maux de la Cité ne seront jamais réglés que lorsqu’il y aura des Rois-philosophes, des hommes politiques qui seront en même temps des philosophes, Aristote défend l’idée, au contraire, qu’il faut séparer la vie intellectuelle - vie contemplative - de la vie politique - vie active.

C’est dans l’Ethique de Nicomaque que cette idée d’Aristote atteint son point le plus extrême. L’homme, dit-il, est fait de deux éléments : l’âme et le corps. Font partie de l’âme, la raison et les passions. La raison participe de l’âme et c’est elle qui représente la meilleure partie des deux ; celle qui commande, dit-il, en imitant Platon. Mais, ajoute-t-il, la raison elle-même est divisée en raison active - c’est ici qu’il place les vertus - et raison contemplative - c’est à dire intellectuelle.

Cette distinction est cruciale parce qu’elle veut dire que les intellectuels seront écartés du commandement des affaires. Voilà une conception qui ne peut qu’appauvrir toute la vie de la Cité et conduire aux pires maux car non seulement les gouvernants seront privés des conseils les plus sages qu’apportent toutes les sciences, mais la vie intellectuelle n’ayant plus de prise sur la cité, celle-ci sera d’autant plus affaiblie.

Le meilleur gouvernement pour Aristote

Quel est pour Aristote le meilleur gouvernement ? Il décrit, tout comme Platon, les différentes sortes de gouvernements et leurs formes dégénérées - la monarchie et la tyrannie ; l’aristocratie et l’oligarchie ; la république et la démocratie. Il arrive ensuite à une définition plutôt étonnante de ce qu’est la Cité idéale. Le meilleur gouvernement, dit-il, est la République. Mais il définit celle-ci comme étant le mélange de deux régimes dégénérés : l’oligarchie et la démocratie !

C’est ici qu’on voit toute l’habileté d’Aristote. Il ne recommande pas la tyrannie car en s’opposant brutalement à la masse du peuple, le tyran ne fait que provoquer la révolte contre lui. Il ne préconise pas non plus l’oligarchie pure, le règne du petit nombre et de l’argent, car lui aussi peut cristalliser les haines de tout un peuple. De l’oligarchie, il garde l’idée que ce sont les riches qui, seuls, sont habilités à commander ; de la démocratie, l’idée que l’on doit faire semblant de faire appel au peuple pour que celui-ci ne se révolte pas.

Analysant les bienfaits de la démocratie, ses propos sont d’un réalisme brutal :

(...) confier les grandes places (à des gens qui n’ont ni fortune, ni considération, ndla), n’est point sûr, à cause de leur corruption et de leur ignorance, qui leur feraient commettre de grandes injustices ou de lourdes fautes. D’un autre côté, les priver de toute participation serait dangereux, car où se trouvent beaucoup de pauvres et de gens exclus, on rencontre nécessairement autant d’ennemis de l’Etat. Il reste donc qu’ils soient admis à délibérer et à juger.

Ailleurs, il revient sur la même idée :

Le meilleur peuple est, sans contredit, celui qui s’occupe de l’agriculture. Il y a donc disposition naturelle à la démocratie, partout où la multitude tire sa subsistance de l’agriculture ou de la nourriture des bestiaux. Ces gens-là, par cela même qu’ils ont peu de fortune, sont fort laborieux, et ne tiennent pas souvent des assemblées nationales. N’ayant pas de nombreux domestiques, ils font eux-mêmes leurs ouvrages et ne désirent point ce qui appartient aux autres. Il leur est plus agréable de travailler, que de rester assis, les bras croisés, à délibérer sur le gouvernement ou à gérer des magistratures, à moins qu’il n’y ait beaucoup à gagner dans ce métier-là, car la plupart en aiment mieux le profit que l’honneur. La preuve de leur insouciance, quand on n’éveille pas leur cupidité, est qu’ils ont fort bien supporté leurs anciens despotes et qu’encore à présent ils s’accommodent de l’oligarchie, quand on les laisse faire leur ouvrage et qu’on ne leur ôte pas leurs biens.

Voici donc la République, façon Aristote !

L’Un et le Multiple : la bataille épistémologique entre Platon et Aristote

Venons en maintenant au conflit qui a opposé Platon à Aristote au niveau des idées, conflit totalement antinomique.

Repensons à l’Ecole d’Athènes de Raphael : Socrate désigne vers le haut, en direction des choses impérissables de l’esprit ; Aristote, désigne vers le bas, en direction des choses de la matière. C’est déjà tout un programme et une attitude face à la vie qui sont décrites là !

Au niveau épistémologique, le conflit entre les deux hommes prend la forme d’un débat pour savoir qui des deux a plus de réalité : l’Un ou le Multiple.

Nous voici devant la grande question de toute la philosophie. Y a-t-il plus de réalité dans les choses multiples, celles qui changent tout le temps, qui naissent et qui périssent, et que nous connaissons par nos sens ? Est-ce que Pierre ou Paul ont plus de réalité que le concept d’homme en général ; la chaise longue plus de réalité que le concept de chaise en général ?

Et, peut-on, à partir de ce Multiple, en additionnant et assemblant les choses, remonter à l’Unité essentielle qui, elle, est uniquement de l’ordre de l’intelligible ? Autrement dit, la somme de tous les hommes particuliers nous permettra-t-elle d’arriver à la conception de l’homme en général ? Ou s’agit-il de notions d’ordre totalement différent ?

Ne faut-il pas procéder plutôt à l’envers : partir de l’unité, d’un Un absolu et intelligible pour engendrer tout ce qui est Multiple ? N’est-ce pas le concept d’espèce humaine qui crée les conditions de l’existence de Pierre et Paul ; la chaise en général qui précède à toutes les formes particulières de chaises ?

Platon et Aristote sont, sur cette question, aux antipodes.

Pour Aristote, la réalité se situe au niveau de l’Univers matériel. Il y a beaucoup de dualistes dans l’histoire de la philosophie qui tels Descartes, pensent qu’il y a d’un côté l’univers physique, de nature matérielle, et de l’autre, les choses de l’esprit, de nature intelligible. Pour eux, ces deux ordres antinomiques de la nature, sont régis par des lois tout aussi différentes : l’esprit par les lois de la logique ; la nature par les lois du mouvement.

Aristote va, d’une certaine manière, un peu plus loin en « éclatant le Un ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Il y a deux façons de concevoir le Un. On peut le penser soit comme un Un absolu - Dieu ou cause première selon que l’on soit religieux ou philosophe - principe purement intelligible mais cause dynamique qui a engendré toutes les choses ; ou bien, on peut le concevoir comme le « Un » qui détermine chaque chose particulière : le nombre un, un homme, une chaise.

Le Un d’Aristote n’est plus le Un absolu, unité essentielle ; il devient simplement unité particulière, caractéristique de toutes les choses qui existent et qui participent de l’unité. En tant que tel il n’est donc pas cause de ce qui est mais uniquement prédicat de tous les éléments qui se retrouvent dans toutes les catégories. L’Etre et le Un, dira-t-il, sont les plus universels des prédicats. L’Un, dira-t-il encore, représente une nature définie dans chaque genre mais jamais la nature du Un sera le Un en soi. Et les idées ne sont pas cause de changement.

Pour lui les universaux n’ont pas d’existence réelle, le principe de l’individu est l’individu, de l’homme en général ne sortira jamais que l’homme en général, mais l’homme en général n’est pas, dit-il. L’on n’affirme rien de plus lorsqu’on dit homme, qu’un homme. Etre un c’est posséder l’existence individuelle. Ainsi, l’homme en général ne veut rien dire pour Aristote. L’homme particulier est engendré par l’homme particulier ; Pierre est engendré par Paul, et c’est la seule chose qui compte.

Les idées existent pour Aristote mais elles ne sont que des abstractions de l’univers physique. La nature nous envoie ses signaux que nous décodons grâce à nos facultés mentales. Les idées ne sont donc que des abstractions de l’univers sensible qui constitue, lui, la réalité. Combien de nos concitoyens partagent cette idée d’Aristote !

Les idées d’Aristote sont juste bonnes à être alignées dans des enchaînements logiques, dans des syllogismes. N’oublions pas qu’Aristote a été le fondateur de la logique formelle, un système de pensée qui ne prétend pas connaître la vérité, mais seulement de définir les règles d’un raisonnement correct. La logique s’intéresse si peu à la recherche de la vérité qu’on peut considérer qu’un jugement qui est totalement faux par rapport à la réalité est juste si toutes les règles du « bon raisonnement » de la logique y ont été employées.

Platon, au contraire, refuse l’idée que la réalité se trouve dans le Multiple. Les choses que nous percevons avec nos sens ne sont rien d’autre que les ombres projetées sur l’Univers visible par une réalité qui elle n’est que d’ordre intelligible, disait-il.

Nous pouvons développer le même argument de façon tout à fait moderne. Regardez à quel point nos sens nous trompent !

Nos sens nous amènent à vouloir projeter une vision linéaire sur un univers physique qui, du fait de son activité constante, épouse plutôt des formes courbes et tourbillonnantes.

Pour preuve regardons de près cette expérience que voici : ne nous a-t-on pas toujours appris que la distance la plus courte entre deux points est la ligne droite ? Cela paraît évident. Regardons maintenant la Fig. 1. Quelle sera la distance la plus courte à parcourir par deux billes qui partent toutes deux du même endroit (en A), en même temps, et qui descendent l’une sur un plan droit qui va de A à B, l’autre selon un chemin qui a la forme d’une cycloïde ?

La cycloïde (Fig. 2) est la courbe que l’on obtient en suivant le trajet décrit par un point qui se trouverait sur un cercle qui roule sur une droite.

En lâchant les deux billes en même temps, on voit que ce n’est pas celle qui parcourt le trajet en ligne droite qui arrive la première, mais bien l’autre ! Nous devons conclure de cet exemple, que dans l’action physique, la distance la plus courte entre deux points n’est pas la droite. Mais, il aura fallu pour s’en rendre compte, d’abord élaborer l’hypothèse selon laquelle la droite n’est pas, en toutes circonstances, le chemin le plus court entre deux points ; il a fallu ensuite construire une expérience comme celle-ci, qui nous démontre empiriquement que notre hypothèse était correcte. Que l’action physique obéirait à d’autres lois n’était pas au départ quelque chose de saisissable par les sens, il a fallu le développement d’une hypothèse purement intelligible pour saisir l’essence de la réalité.

Des problèmes du même type arrivent lorsqu’on pousse à bout la perspective linéaire.

Fig. 3 nous montre toutes les distorsions qu’elle produit lorsqu’on tente d’appréhender avec elle un Univers qui est plutôt de nature courbe.

Dans ces colonnades on voit que les colonnes qui sont les plus éloignées de nous, nous paraissent en effet plus grandes que celles qui sont les plus proches (ce qui est le plus évident dans le cas de l’observateur situé en S2).

Le fait que les choses multiples, que nous saisissons avec nos sens, ne sont que les ombres projetées par la réalité sur les parois du monde visible, est le thème du fameux mythe de la caverne de Platon dont j’aimerais que nous lisions ici une partie.

Mythe de la caverne

Pour comprendre la réalité, il faut remonter aux causes, nous dit Platon :

Maintenant, repris-je, représente-toi notre nature, selon qu’elle est ou qu’elle n’est pas éclairée par l’éducation, d’après le tableau que voici. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne, dont l’entrée, ouverte à la lumière, s’étend sur toute la longueur de la façade ; ils sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou pris dans des chaînes, en sorte qu’ils ne peuvent bouger de place, ni voir ailleurs que devant eux ; car les liens les empêchent de tourner la tête ; la lumière d’un feu allumé au loin sur une hauteur brille derrière eux ; entre le feu et les prisonniers il y a une route élevée ; le long de cette route figure-toi un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent entre eux et le public et au-dessus desquelles ils font voir leurs prestiges.

Je vois cela, dit-il.

Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des hommes portant des ustensiles de toute sorte, qui dépassent la hauteur du mur, et des figures d’hommes et d’animaux, en pierre, en bois, de toutes sortes de formes ; et naturellement parmi ces porteurs qui défilent, les uns parlent, les autres ne disent rien.

Peut-il en être autrement, dit-il, s’ils sont contraints tout leur vie de rester la tête immobile ?

Et des objets qui défilent, n’en est-il pas de même ?

Sans contredit.

Dès lors, s’ils pouvaient s’entretenir entre eux, ne penses-tu pas qu’ils croiraient nommer les objets réels eux-mêmes, en nommant les ombres qu’ils verraient ?

Nécessairement.

Et s’il y avait aussi un écho qui renvoyât les sons du fond de la prison, toutes les fois qu’un des passants viendrait à parler, crois-tu qu’ils ne prendraient pas sa voix pour celle de l’ombre qui défilerait ?

Si, par Zeus, dit-il.

Il est indubitable, repris-je, qu’aux yeux de ces gens-là la réalité ne saurait être autre chose que les ombres des objets confectionnés.

C’est de toute nécessité, dit-il.

Examine maintenant comment ils réagiraient, si on les délivrait de leurs chaînes et qu’on les guérissait de leur ignorance, et si les choses se passaient naturellement comme il suit. Qu’on détache un de ces prisonniers, qu’on le force à se dresser soudain, à tourner le cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière, tous ces mouvements le feront souffrir, et l’éblouissement l’empêchera de regarder les objets dont il voyait les ombres tout à l’heure. Je te demande ce qu’il pourra répondre, si on lui dit que tout à l’heure il ne voyait que des riens sans consistance, mais que maintenant plus près de la réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste ; si enfin, lui faisant voir chacun des objets qui défilent devant lui, on l’oblige à force de questions à dire ce que c’est ? Ne crois-tu pas qu’il sera embarrassé et que les objets qu’il voyait tout à l’heure lui paraîtront plus véritables que ceux qu’on lui montre à présent ?

Beaucoup plus véritables, dit-il.

Et si on le forçait à regarder la lumière même, ne crois-tu pas que les yeux lui feraient mal et qu’il se déroberait et retournerait aux choses qu’il peut regarder, et qu’il les croirait réellement plus distinctes que celles qu’on lui montre ?

Je le crois, fit-il.

Et si, repris-je, on le tirait de là par force, qu’on lui fit gravir la montée rude et escarpée, et qu’on ne le lâchât pas avant de l’avoir traîné dehors à la lumière du soleil, ne penses-tu pas qu’il souffrirait et se révolterait d’être ainsi traîné, et qu’une fois arrivé à la lumière, il aurait les yeux éblouis de son éclat, et ne pourrait voir aucun des objets que nous appelons à présent véritables.

Il ne le pourrait pas, dit-il, du moins tout d’abord.

Il devrait en effet, repris-je, s’y habituer, s’il voulait voir le monde supérieur. Tout d’abord ce qu’il regarderait le plus facilement, ce sont les ombres, puis les images des hommes et des autres objets reflétés dans les eaux, puis les objets eux-mêmes ; puis élevant ses regards vers la lumière des astres et de la lune, il contemplerait pendant la nuit les constellations et le firmament lui-même plus facilement qu’il ne ferait pendant le jour le soleil et l’éclat du soleil.

Sans doute.

A la fin, je pense, ce serait le soleil, non dans les eaux, ni ses images reflétées sur quelque autre point, mais le soleil lui-même dans son propre séjour qu’il pourrait regarder et contempler tel qu’il est.

Nécessairement, dit-il.

Après cela, il en viendrait à conclure au sujet du soleil, que c’est lui qui produit les saisons et les années, qu’il gouverne tout dans le monde visible et qu’il est en quelque manière la cause de toutes ces choses que lui et ses compagnons voyaient dans la caverne.

Platon contraint donc les hommes à reconnaître que d’abord ils n’ont vu que les ombres de la réalité, puis, les images d’objets réels projetés sur les eaux, les objets réels, le firmament et, enfin, le soleil. A la fin ils découvriront que c’est le soleil même qui est cause de tout ce qui est dans le monde visible.

La remontée vers l’intelligible : les causes en soi

Avec cette image du mythe de la caverne, nous sommes toujours cependant dans le domaine qui relève du monde sensible, visible.

Quelles sont les causes intelligibles qui sont à l’origine de tout ce qui est ? Platon développe cette idée dans l’une des plus belles parties de La République où il s’agit de savoir comment doivent être éduqués les gardiens, et surtout les magistrats qui seront chargés de rédiger la constitution du nouvel Etat.

Si nous regardons autour de nous, dit Platon, on voit un certain nombre de belles choses, de bonnes choses, et d’autres choses de ce type. Mais ces choses là sont belles ou bonnes parce qu’elles participent de l’idée du bien ou du beau, de l’essence même du bien et du beau.

Les choses multiples, nous les percevons avec nos sens ; les idées, les essences, nous les concevons cependant avec notre esprit. Pour avoir une science des choses, il faut remonter jusqu’à la cause en soi, c’est à dire à l’essence de cette chose.

Mais la plus belle des causes intelligibles, dit-il, est le souverain Bien qui transcende même la vérité et la science. C’est le souverain Bien qui est la cause de tout, et il faudra que ces gardiens remontent jusqu’à lui pour être en mesure d’être bons gouvernants.

Le problème, poursuit Platon, est que quand on parle du souverain Bien, les personnes non éduquées croient qu’il s’agit de la recherche du plaisir ; les gens raffinées pensent, quant à eux, qu’il s’agit de quelque chose de purement intellectuel. Le souverain Bien est l’unité retrouvée par le haut, de l’intellect et de l’émotif.

Pour expliquer ensuite quelle est cette cause supérieure à toutes les autres, il va s’aider d’une image. Socrate se plaint de la très grande difficulté de ce problème qu’il ne peut aborder sans l’aide de cet outil.

Il propose alors de se servir d’un rejeton de l’idée du bien - le soleil - pour essayer d’expliquer ce qu’est le souverain Bien. Le Bien, dit-il, a engendré le soleil, qui est, dans le monde visible, par rapport à la vue et aux objets de la vue, ce que le Bien est dans le monde intelligible par rapport à l’intelligence et aux objets intelligibles.

Lorsqu’on regarde les objets dans l’ombre, les yeux ne voient rien de net. Mais qu’ils se tournent vers le soleil, et ils voient tout distinctement. De même pour l’âme : quand elle se tourne vers un objet éclairé par la vérité et par l’être, aussitôt elle conçoit et devient intelligente. Mais lorsqu’elle se tourne vers ce qui est mêlé d’obscurité, vers ce qui naît et périt, vers ce qui change tout le temps, elle voit trouble, elle ne se fait plus que des opinions sur les choses, et semble avoir perdu toute intelligence.

Ce qui communique la vérité aux objets connaissables et à la capacité de connaître, c’est l’idée du Bien, continue Platon, concluant que c’est l’idée du Bien qui est cause de la science et de la vérité, que le Bien transcende les deux en Beauté.

L’idée du Bien est donc pour Platon, cause dynamique des choses. Le soleil donne aux objets la faculté d’être vus mais en plus, il est à l’origine de leur genèse et de leur développement. De même pour les objets connaissables, ils tiennent du Bien la faculté d’être connus mais, en plus, ils lui doivent leur existence et leur essence.

Cette idée a des implications très importantes. Tout d’abord, quelle conception optimiste du monde ! L’univers n’a pas été conçu par un agent objectif, un premier moteur immobile qui a imprimé son mouvement à tout, comme le prétend Aristote. C’est l’idée du Bien, un concept subjectif, moral, qui est à l’origine de tout et qui imprime donc sa propre nature à l’Univers.

Ensuite, contrairement aux abstractions d’Aristote, les idées de Platon sont des causes dynamiques : elles engendrent ce qui est. Dieu ou le souverain Bien, dit Platon dans Le Phédon, a engendré le monde grâce aux idées !

Essayons de comprendre à nouveau ce concept par un exemple plus moderne. Comment s’y prendrait-on pour tenter de comprendre le corps humain ?

Dans La Monadologie, Leibniz, polémiquant contre Descartes, imagine qu’on pourrait construire un énorme corps vivant et y entrer pour observer tous les mouvements qui s’y passent. Serions-nous pour autant dans une meilleure situation pour comprendre ce corps ? Non, on n’y verrait que des éléments qui bougent, dont certains dans le même sens, d’autres en sens contraire ; des liquides qui circulent ; des mouvements qui se produisent.

Mais, c’est seulement lorsqu’on remontera aux causes de la vie, à l’essence même de la vie, que l’on pourra comprendre le pourquoi de ces mouvements qui nous apparaissent tantôt cohérents, tantôt contradictoires.

Mais ces causes sont de nature intelligible, elles ne sont visibles dans aucune des parties du corps, même si elles créent les conditions de tous ses mouvements. Et combien l’étude de ces fonctions sera simplifiée lorsque nous aurons pu mieux comprendre les processus de la vie !

La dialectique : comment atteindre la connaissance des causes en soi

Comment pouvons nous remonter aux causes en soi des choses ? Seule une science nous permet d’y arriver, dit Platon, et c’est la dialectique, la science qui permet de remonter du particulier au général.

C’est par le développement d’hypothèses que nous pouvons y parvenir, dit Platon, mais nous devons choisir les plus belles des hypothèses. On a l’habitude en France, pays où la réussite dans les mathématiques définit qui sait et qui ne sait pas, de penser que les hypothèses mathématiques sont les plus belles. Mais tout en les plaçant parmi les sciences qu’il faut maîtriser, Platon se garde de les mettre au plus haut niveau. D’une part, parce que ce sont des hypothèses qui se servent des images des objets pour atteindre leur but, comme lorsqu’on dit que la somme des angles intérieurs d’un triangle rectangle est égale à 180 degrés. Mais aussi parce qu’elle ne permettent pas de découvrir de vérités nouvelles mais seulement de prouver celles que nous connaissons déjà.

Comme Platon l’explique :

Tu n’ignores pas que ceux qui s’occupent de géométrie, d’arithmétique et autres sciences du même genre supposent le pair et l’impair, les figures, trois espèces d’angles et d’autres choses analogues suivant l’objet de leur recherche, qu’ils traitent comme des choses connues, et que quand ils en font des hypothèses, ils estiment qu’ils n’ont plus à en rendre aucun compte ni à eux-mêmes, ni aux autres, attendu qu’elles sont évidentes à tous les esprits ; qu’enfin partant de ces hypothèses et passant par tous les échelons, ils aboutissent par voie de conséquence à la démonstration qu’ils s’étaient mis en tête de chercher.

Il y a cependant une forme d’hypothèse plus parfaite qui permet d’aller jusqu’à ce souverain Bien, lui-même l’anhypothétique, c’est à dire ce qui ne peut plus être hypothétisé car absolu.

Ce sont les hypothèses que la raison elle-même saisit par la puissance dialectique, les tenant non pas pour des principes mais pour des simples hypothèses qui sont comme des degrés et des points d’appui pour s’élever jusqu’au principe du tout, qui n’admet plus d’hypothèse. Ce principe atteint, elle descend, en s’attachant à toutes les conséquences qui en dépendent, jusqu’à la conclusion dernière, sans faire aucun usage d’aucune donnée sensible, mais en passant d’une idée à une idée, pour aboutir à une idée.

La connaissance n’est donc pas quelque chose qu’on atteint, dès le début en une fois. La vérité est quelque chose qu’on approche de plus en plus, s’élevant chaque fois un peu plus pour arriver à ce qui est la Cause transcendante, Dieu ou le souverain Bien.

C’est à ce type de connaissances qu’il faut former les gardiens, dit Platon, qui propose tout un curriculum leur permettant d’être constamment dans l’exercice des choses mentales. Il faut étudier les mathématiques car par elles, l’âme s’élève aux hypothèses, et aussi la géométrie, la science des corps en trois dimensions, l’astronomie et la musique.

Mais, il met en garde : on peut mal étudier toutes ces sciences en ne rejetant pas la primauté du sensible, comme nous le rappelle aussi souvent Lyndon LaRouche.

Parlant de l’astronomie, Platon insiste sur le fait que si on s’en tient à regarder les étoiles elles-mêmes, en tant qu’objets sensibles, on peut être sur le dos et nager sans pour autant examiner avec l’âme ces phénomènes.

Il faut concevoir ces

constellations comme étant brodées de matière visible. De ce fait, bien qu’elles soient, il faut le reconnaître, ce qu’il y a de plus beau et de plus exact dans cet ordre, elles sont bien inférieures aux constellations vraies et à ces mouvements suivant lesquels la vraie vitesse et la vraie lenteur, selon le vrai nombre et dans tous les vraies figures, se meuvent en relation l’une avec l’autre et meuvent en même temps ce qui est en elles ; et ce sont là des choses perceptibles par la raison et l’intelligence, mais par la vue, non pas (...)

Et, en effet, si les planètes de notre système sont bien perceptibles à la vue, tel n’est pas le cas de la dynamique qui existe entre le soleil et les autres corps, qui est à l’origine de l’existence des orbites et des planètes.

De même pour la musique.

En se bornant à mesurer et à comparer entre eux les accords et les sons perçus par l’oreille, ont fait, comme les astronomes, un travail inutile », dit il, ironisant sur la façon dont les « musiciens parlent de je ne sais quelles gammes diatoniques (...) et tendent l’oreille comme pour surprendre la conversation de leurs voisins et les uns prétendent qu’entre deux sons ils en perçoivent encore un autre, que c’est le plus petit intervalle (...), les autres au contraire soutiennent qu’il est pareil aux sons précédents ; mais les uns comme les autres font passer l’oreille avant l’esprit.

La République platonicienne

Pour conclure, quelle forme d’Etat recommande Platon ? La monarchie ou l’aristocratie, le règne d’un seul ou d’un petit nombre, à condition, bien sûr, que le contenu de leur politique soit celui décrit par Platon dans La République. Voilà un autre domaine dans lequel nous ne pouvons pas suivre Platon à la lettre. Nous inspirant de ses concepts mais les adaptant à notre société actuelle, la meilleure forme d’Etat nous paraît être la République démocratique.

Platon définit, nous l’avons déjà vu, les formes dégénérées des Etats comme étant la tyrannie (forme dégénérée de la monarchie), l’oligarchie (forme dégénérée de l’aristocratie) et la démocratie (forme dégénérée de la République).

La tyrannie est de loin le pire des régimes, dit-il. Il rejette totalement l’oligarchie, le régime où les riches règnent contre les pauvres. Il rejette également le régime démocratique, où tous prétendent régner sur tous, donnant naissance à un régime chaotique bariolé où toutes les opinions se valent.

Qu’est-ce qui provoque la décadence de la République ? Au début du dialogue, Platon établit que c’est lorsque l’harmonie entre la sagesse, le courage, la tempérance et la justice est rompue, que la République prend le chemin d’un Etat dégénéré.

La faiblesse de la raison aboutit à un excès du courage, défaut qui appelle un régime militariste et spartiate à mi-chemin vers l’oligarchie, puis à l’oligarchie elle-même. L’abus des désirs, l’absence de tempérance aboutit à la démocratie, un régime anarchique qui appelle de lui-même pratiquement la tyrannie.

Les Rois-philosophes et l’éducation des citoyens

Comment empêcher les Etats de dégénérer ? Platon explique que c’est seulement lorsque les rois seront philosophes ou que les philosophes deviendront rois, qu’un Etat de cette nature pourra voir le jour. Rappelons-nous que pour Aristote, il fallait séparer ces deux choses. Platon convient qu’il est très difficile de trouver des hommes capables d’être les deux à la fois, mais pas impossible, dit-il.

Qui sont ces rois philosophes ? Ils fuient la quête des plaisirs corporels, des richesses, des honneurs, ou de la gloire. Ils s’adonnent à l’étude de toutes les sciences car, dit-il,

lorsque les désirs sont orientés comme un torrent vers les très bonnes choses, ils n’ont plus le loisir d’aller aux très mauvaises choses (...) Ils consacrent leur vie à la recherche de la vérité, du Bien et du Beau, à la fois dans leur vie publique comme dans leur vie privée.

Mais, des hommes comme cela, avec toutes ces qualités, sont difficiles à trouver, reconnaît volontiers Socrate. Pourquoi sont-ils si difficile à trouver ?

Parce qu’avec autant de qualités, ils se destinent souvent à des carrières faisant appel soit à l’intelligence, au courage et même à la force. De plus, parce qu’étant donné leur dons, leurs familles ont déjà fait toutes sortes de plans les concernant afin qu’ils s’occupent de veiller sur le patrimoine. Les familles, avertit Platon, useront de toutes les astuces, y compris des stratagèmes concernant leur vie privée, pour les détourner d’une vie consacré à la politique et à la philosophie (...).

Pire encore, ces hommes qui auront goûté à la vraie science, ne voudront jamais retourner au bas de la caverne pour éduquer la foule ignorante. Mais, lorsqu’ils seront montés là-haut, il ne faut surtout pas leur permettre d’y rester, dit Platon, annonçant toute une série de mesures par lesquelles les gouvernements devraient inciter ces philosophes à éduquer le peuple.

Redescendre dans les cavernes, lutter contre les opinions toutes faites des gens et contre leur refus de remettre en question le « bon sens » de la réalité sensible, voilà la tâche la plus difficile.

Mais, insiste Platon, toutes les âmes peuvent être éduquées :

Toute âme a, en elle, cette faculté d’apprendre et un organe à cet usage, et (...) comme un oeil qu’on ne pourrait tourner de l’obscurité vers la lumière qu’en tournant l’ensemble du corps, cet organe doit être retourné tout entier des choses périssables, jusqu’à ce qu’il devienne capable de supporter la vue de l’être et la partie la plus brillante de l’être, et cela nous l’appelons le Bien, n’est-ce pas ?

L’éducation, poursuit Platon, est l’art de tourner cet organe même et de trouver la méthode la plus facile pour le faire. Platon avertit de se méfier d’une méthode qui partirait du principe que pour éduquer, il faudrait mettre la vue dans un organe. Comme si l’âme ne possédait pas déjà cet organe.

Voici donc La République de Platon, un gouvernement où la sagesse commande non pas pour permettre à une petite élite figée de s’installer au pouvoir, mais pour élever le niveau de tous et former des citoyens et des citoyennes. La tâche qui nous attend est immense car c’est le modèle d’Aristote qui a été érigé en maître depuis une trentaine d’années. Mais tous les hommes peuvent apprendre et une fois qu’ils ont goûté à la vérité et à la vraie philosophie, ils n’oublient jamais cette expérience.