Avec une croissance fulgurante de 10 % en moyenne de son PIB depuis 30 ans, 715 millions de personnes tirées de la pauvreté extrême, le plus grand réseau de trains rapides du monde, etc., la réussite manifeste de l’économie et de la société chinoise est un précédent historique.

Et son potentiel ne cesse de grandir. En 2016, la Chine a construit l’équivalent d’une université par semaine ! En nombre de diplômés, elle a dépassé l’Europe et les États-Unis. Si elle ne représente que 15 % du PIB mondial, ses chercheurs fournissent plus d’un tiers des articles parus dans les revues scientifiques à comité de lecture.

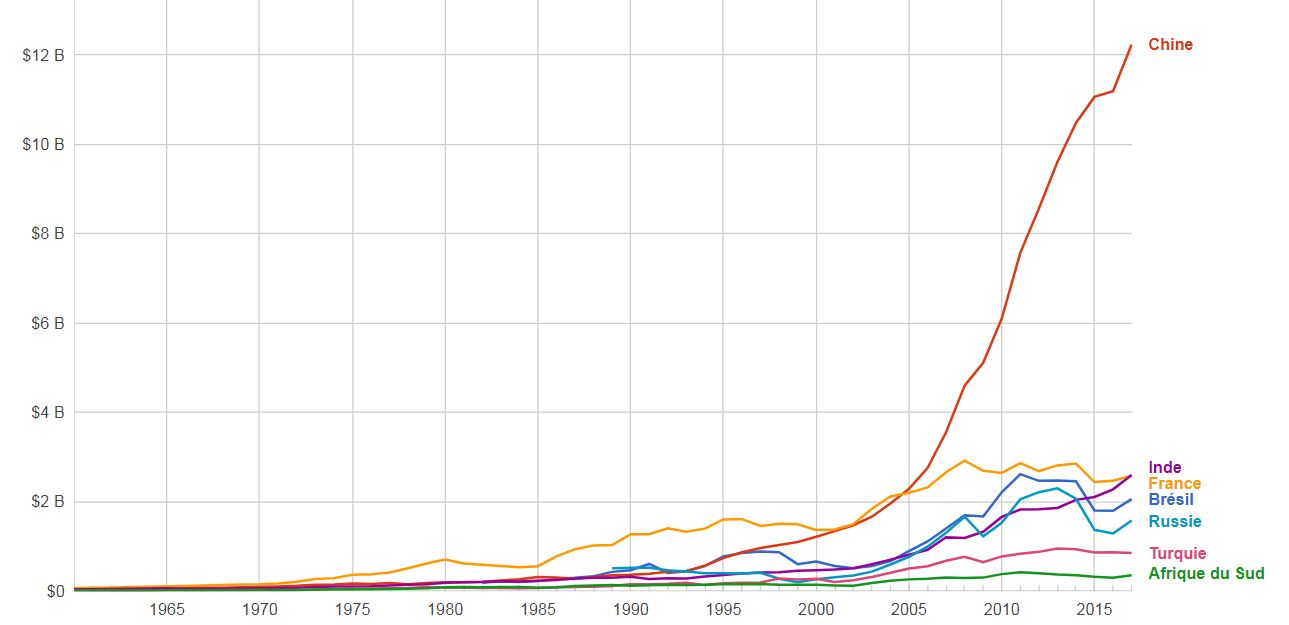

Et lorsque l’on compare l’évolution du PIB chinois, non pas avec celui des Etats-Unis, mais avec celui d’autres pays émergents (ci-dessus), on se rend bien compte qu’on est devant un phénomène hors du commun.

La question à laquelle on doit donc répondre est la suivante : comment ceci a-t-il été rendu possible ?

Constatons d’abord que les économistes occidentaux ont bien du mal à nous répondre et souvent ne décrivent que la couleur de leurs lunettes idéologiques. La Chine, disent-ils :

- a attiré les investisseurs étrangers avec sa main d’œuvre bon marché ;

- a privatisé son secteur public ;

- a abandonné le collectivisme au bénéfice de la propriété privée ;

- s’est ouverte au monde grâce à son adhésion à l’OMC en 2001.

En gros, poursuivent-ils, après le désastre de la période maoïste, c’est en assimilant les recettes néolibérales occidentales, codifiées par le « Consensus de Washington » et les critères monétaristes inhérents aux traités européens, que la Chine se serait redressée ! En adoptant la politique d’économie socialiste de marché élaborée par Deng Xiao Ping, la Chine aurait renoncé à partir de 1979 à la planification au bénéfice de notre main invisible du marché.

Or, rien n’est plus faux. Certes, la Chine dispose d’une économie où le marché joue un rôle majeur mais celui-ci reste encadré par des objectifs et des orientations définis par un gouvernement qui gouverne.

Rappelons ici que les « quatre modernisations » (agriculture, industrie, science & technologie et défense) promues par Zhou Enlai dès 1963 et mises en œuvre en 1979 par Deng Xiaoping posent déjà, par leurs objectifs et leurs méthodes, les bases du « rêve chinois » que nous propose aujourd’hui le président Xi Jinping.

Après un siècle d’humiliations, allant des Guerres de l’opium (1839) à la trahison occidentale lors du Traité de Versailles (1919), ce rêve veut simplement permettre à la Chine de retrouver sa place, d’abord, d’ici 2021, année centenaire de la fondation du Parti communiste, comme « puissance modérément prospère », puis d’ici 2049, année du centenaire de la fondation de la République populaire de Chine (RPC), comme une grande puissance économique belle et prospère, et pourquoi pas comme la plus grande – ce qu’elle fut d’ailleurs avant la révolution industrielle en Occident.

Les réformes de Deng Xiaoping

Aujourd’hui, 40 ans après le lancement de la politique d’ouverture et de réforme de Deng Xiaoping, regardons à nouveau quelle fut cette politique. En 1978, la Chine avait à peine une agriculture de subsistance. La priorité de Deng était donc de nourrir 978 millions de personnes et de créer le surplus agricole nécessaire pour lancer l’industrialisation. Pour redynamiser une population abattue par la misère et les difficultés, Deng, reprenant certaines expérimentations, lance le Système de responsabilité des ménages (SRM).

Il s’agit d’abord de permettre aux agriculteurs, grâce à un système de baux, d’une durée initialement de 5, puis 10, 15 et enfin 30 ans, d’exploiter un lopin de terre. C’est le premier pas vers une forme embryonnaire de propriété privée.

Rappelons qu’avant, dans le système maoïste collectivisé traditionnel, l’Etat imposait aux agriculteurs un quota de production pour lequel ils étaient payés, la production supplémentaire n’étant quasiment pas rémunérée. Or, avec le nouveau système de responsabilité des ménages, se met en place un système à « double voie ». Les paysans se voient attribuer un quota de production moins élevé, production que l’Etat continue à leur acheter (la première voie). Cependant, ils peuvent disposer librement de toute la production au-delà du quota, y compris en la vendant sur le marché libre, à des prix environ 50 à 75 % plus élevés (la deuxième voie). Ainsi, la première voie fournit une sorte de « filet de sécurité sociale » (remplaçant le fameux « bol de riz en fer » sous Mao), tout en encourageant la prise de risque via la deuxième voie. « Certains doivent d’abord devenir riches », ironisa Deng.

Rapidement, une diversification de la production céréalière vers des produits plus rentables tels que les fruits, les fleurs, les légumes, la volaille et les porcs a suivi. Ce changement permit de doubler le revenu des paysans tout en offrant un plus grand choix pour les consommateurs. Ce système connut un succès instantané, avec l’augmentation d’un tiers de la production agricole. A partir de 1981, ce système de double voie servira de modèle à toutes les réformes, y compris celles des Entreprises communales et villageoises (ECV), des Zones économiques spéciales et des entreprises d’Etat.

Voici au niveau micro-économique un exemple parlant du « socialisme de marché » de Deng. On ajoute un marché bien domestiqué à un socialisme aux caractéristiques chinoises évoluant dans le temps et selon son propre rythme. Cette approche graduelle et pragmatique est à l’opposé totale de la « thérapie de choc » imposée à la Russie, où, en privatisant tout et n’importe quoi à grande vitesse, l’Occident a provoqué un recul démographique et la ruine de ce grand pays dès 1991. En Chine, il s’agissait, et il s’agit toujours, d’une politique pragmatique de transition, à tâtonnements, utilisant le cadre d’une planification centrale de moins en moins « impérative » et de plus en plus « indicative », c’est-à-dire servant de référentiel pour des ajustements constants.

Comme résultat, aujourd’hui, en Chine, 60 % de l’économie est aux mains d’un secteur privé qui apporte 70 % des recettes fiscales et 80 % de l’emploi. Mais ce secteur privé prospère dans le cadre d’objectifs obéissant à une vision à long terme fixée par la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC), qui joue le rôle de ministère de l’Economie, bien qu’il n’existe aucun ministère de ce type en tant que tel. Ce vaste ministère est issu de la fusion de deux commissions : celle de la planification et celle de l’économie nationale.

En bref, le genre de Commissariat général au Plan dont rêvait chez nous Pierre Mendès France. Considérée en Chine comme le « ministère des ministères », sous le contrôle du Premier ministre, c’est cet organe qui s’occupe au quotidien de la coordination macro-économique des différents ministères.

Mais il y a plus encore. On oublie trop souvent que dès le début, les réformes de Deng Xiaoping mirent l’accent sur les infrastructures et le progrès scientifique. Comme pour l’humanité en général, les planificateurs chinois ont bien conscience que la seule manière de sortir du piège de l’épuisement des ressources qu’impose une technologie x à un moment z, c’est de passer rapidement à de nouvelles technologies plus performantes et moins gourmandes en énergie et en matière.

Le fait que la Chine soit passée directement du papier monnaie au paiement par Smartphone, sans passer par Visa et American Express, donne des cauchemars à Washington.

Cette approche nous ramène directement aux apports de l’économiste américain Lyndon LaRouche dans la conceptualisation d’une métrique du leapfrogging (sauts de grenouille), ces bonds technologiques non-linéaires qui marquent les grands moments de progrès dans l’histoire.

Pour Joshua Cooper Ramo, vice-président de Kissinger Associates, auteur du livre Le consensus de Beijing (2004) et pas vraiment un ami de la Chine, « l’émergence de la Chine redessine l’ordre international en introduisant une nouvelle physique du développement et du pouvoir ».

L’auteur constate d’abord que l’héritage confucéen est l’une des sources d’inspiration des politiques chinoises, car il combine une forte autorité gouvernementale avec des droits de propriété de base et l’exigence de l’auto-perfectionnement.

Le consensus de Beijing, s’inquiète Ramo, est une affaire de changement économique autant que social. Il utilise l’économie et la gouvernance pour améliorer la société, un objectif original dans l’économie du développement qui avait été d’une certaine manière perdue depuis les années 1990 et l’avènement du consensus de Washington.

Au sujet de l’innovation, prenant l’exemple de la fibre optique, Ramo constate lui aussi que la force du modèle de développement chinois tient à sa capacité de ne pas vouloir systématiquement rattraper des filières obsolètes, mais d’en monter sans cesse de nouvelles. Toute réforme entraînant inévitablement des changements, la force du modèle chinois consiste :

à créer un changement qui aille plus vite que les problèmes créés par ce changement (car) le seul remède au changement est davantage de changement et davantage d’innovation. In fine, c’est l’intensité des innovations qui est salvatrice.

Quant à la planification chinoise, elle nous rappelle ce que nous avons fait de meilleur chez nous, le New Deal aux Etats-Unis et le Commissariat général au plan (CGP) sous De Gaulle et Jean Monnet dans l’après-guerre.

Or c’est précisément cette planification qui est évoquée pour justifier la guerre commerciale occidentale contre la Chine, comme cela ressort clairement de cet article de James McBride sur le Made in China 2025, publié le 2 août sur le site du Council on Foreign Relations (CFR), très influent cercle de réflexion des élites anglo-américaines :

Le programme ‘Made in China 2025’ accélère les efforts déjà existants en consacrant encore plus de moyens et en intensifiant la planification centrale transversale entre le gouvernement, les entreprises privées et le monde universitaire. Ce plan comprend aussi bien des politiques annoncées publiquement que des actions plus opaques que les analystes interprètent comme des manœuvres visant à soustraire la Chine à d’éventuelles sanctions pour non-respect de ses engagements envers l’OMC.

Dans un récit grotesque, l’article détaille ce que le CFR considère comme des distorsions à la règle du marché libre et non faussé, en se basant sur un rapport récent de la Chambre de Commerce de l’UE en Chine :

- La Chine fixe des objectifs à atteindre et – quel crime ! – « encourage les entreprises privées et publiques à conformer leurs décisions aux priorités du plan ».

- Celles qui adhèrent au plan profiteront – quelle horreur ! – de baisses d’impôt.

- Pire encore, les entreprises chinoises sont incitées à acquérir – incroyable ! – les technologies dont la Chine a besoin pour atteindre ses objectifs.

- Enfin, comble de l’infamie, la Chine continue à exiger des transferts de technologie de ceux qui viennent profiter de sa main d’œuvre qualifiée et bon marché. Jusqu’où ira-t-on ?

Or, en examinant le premier Plan de modernisation et d’équipement (LME), adopté en France en 1946, toute personne dotée d’un brin d’intelligence constatera de fortes similitudes avec ce qui fut fait chez nous :

Notre plan a pour objet :

- de développer la production nationale et les échanges extérieurs, en particulier dans les domaines où la position française est la plus favorable ;

- d’accroître le rendement du travail ;

- d’assurer le plein d’emploi de la main d’œuvre ;

- d’élever le niveau de vie de la population et d’améliorer les conditions de l’habitat et de la vie collective.

Le plan devait « permettre à la France, en utilisant à plein ses richesses en hommes et en ressources naturelles, de devenir un pays ‘moderne’ à niveau de vie élevé participant largement à la vie du monde, tout en assurant son indépendance par le développement de ses productions essentielles et l’abaissement de ses prix de revient ».

Ainsi, tout compte fait, on reproche à la Chine d’adopter une politique qui marche aussi bien chez elle qu’elle a fonctionné chez nous, puisque c’est grâce à cette approche économique que les Etats-Unis comme l’Europe ont pu se reconstruire.

Lancer une guerre commerciale contre la Chine reviendrait donc à déclarer la guerre à un principe qui a fait ses preuves en Chine et chez nous, pour la simple raison qu’il est en accord avec les lois de l’univers et de la raison humaine.