Intervention d’Helga Zepp-LaRouche, fondatrice et présidente de l’Institut Schiller international, lors d’une conférence en Allemagne, le 6 mai 2001.

Pour un dialogue des cultures,

une contribution au 600e anniversaire de Nicolas de Cues

Par Helga Zepp-LaRouche, 2001.

Source : EIR

C’est un immense plaisir pour moi de vous parler de mon cher ami, [le cardinal-philosophe allemand] Nicolas de Cues (1401-1464), d’autant plus que nous célébrons son 600e anniversaire cette année. Je veux souligner la joie que j’éprouve à fêter l’anniversaire d’un tel ami, car c’est en ce genre d’occasion que l’on prend conscience à quel point le monde serait plus pauvre sans lui. J’espère que mes remarques vous inciteront à étudier Nicolas de Cues, ses idées et ses concepts, afin qu’il devienne aussi l’un de vos précieux amis, s’il ne l’est déjà.

La raison pour laquelle ce penseur est si important est que ses idées ont donné à la belle Renaissance italienne et florentine une expression plus haute encore, car c’était un esprit sans commune mesure avec les nombreux génies de son temps. Et c’est cette incroyable explosion de créativité humaine, exprimée au cours de cette Renaissance, qui permit de surmonter l’« Age des ténèbres » du XIVe siècle. Il n’a jamais été aussi urgent d’étudier l’exemple de la Renaissance afin de trouver des sources d’inspiration pour sortir du siècle obscur actuel.

Comme au temps de Cues, où la question de la paix était le grand sujet du jour, nous voyons aujourd’hui de terribles guerres qui font rage en Afrique, au Moyen-Orient, dans les Balkans, mais aussi dans des pays comme la Colombie, l’Indonésie et bien d’autres. L’image de l’Homme, magnifiquement définie par Nicolas, est à nouveau en lambeaux, et quand la presse britannique évoque l’idée qu’on pourra « abattre le troupeau » avec la prochaine épidémie mondiale de grippe H1N1, on constate quelle valeur ces messieurs accordent aujourd’hui à la vie humaine. Comme à l’époque du Cusain, les défis posés par les nouvelles pandémies sont tels qu’ils appellent une nouvelle révolution scientifique. Les questions qui préoccupaient Nicolas de Cues restent de la plus haute importance aujourd’hui, notamment celles des principes régissant les relations entre les différents peuples et nations.

Pour répondre à toutes ces questions, l’une des batailles les plus importantes à comprendre, concernant son époque autant que la nôtre, est le conflit opposant ceux qui contribuèrent à l’émergence de l’État-nation souverain, via des changements fondamentaux dans leur vision du monde au cours de la transition du XIIIe au XIVe siècle, et en particulier au XVe siècle avec la contribution de Nicolas, d’un côté, et de l’autre, ceux qui veulent revenir aux structures impériales de la période précédente, comme les forces de la mondialisation d’aujourd’hui.

Cette mondialisation est une nouvelle version de l’ancien Empire romain, en version anglo-américaine, qui tue en ce moment-même des continents entiers et transforme le monde en une vaste plantation esclavagiste, comme le remarquent de plus en plus de gens.

Aujourd’hui, cependant, la reconnaissance de l’importance cruciale de l’État-nation souverain pour la défense du bien commun, et des efforts colossaux qui furent nécessaires pour parvenir aux concepts de souveraineté nationale et d’une communauté d’États fondée sur le droit international, a été complètement éclipsée par ceux qui tirent profit de la mondialisation et accusent l’État-nation d’être la source de tous les maux.

Dans cette présentation, j’aimerais remettre les pendules à l’heure. Je suis entièrement d’accord avec ce génie du droit international, feu le baron Friedrich von der Heydte, pour qui l’idée d’une communauté d’États fondée sur le droit international constitue la base de la culture européenne, au point qu’elle en est indissociable. La mondialisation menace directement l’essence même de la culture européenne.

Permettez-moi donc de vous présenter certaines idées qui conduisirent à l’émergence de l’État-nation et de cette communauté de nations basée sur le droit international, avant de vous montrer comment les œuvres de Nicolas de Cues ont apporté un changement qualitatif dans la tradition des penseurs platoniciens avant lui, et pourquoi la percée que représente son concept de « Coïncidence des opposés » (Coincidentia Oppositorum), concept qualitativement enrichi à son tour par le penseur américain Lyndon LaRouche (1922-2019), est précisément le niveau de pensée absolument nécessaire à une Renaissance aujourd’hui.

L’origine de l’État-nation

Quelles étapes furent-elles donc nécessaires pour que l’État-nation voit le jour ?

L’économiste russe Sergey Glaziev nous a parlé, il y a deux jours, des organisations internationales telles que le FMI, la Banque mondiale et l’OMC. Si vous pensez à l’émergence de l’État-nation, la stratégie visant à mettre ces instruments contemporains de la mondialisation au poste de contrôle du monde, vous apparaîtra comme une tentative de revenir aux années 1000-1100 avant J-C, c’est-à-dire avant même que l’idée de souveraineté n’existe.

Le Moyen-Age en Europe était essentiellement dominé par deux pôles : le Saint-Empire romain d’une part, et la Papauté de l’autre. Mais, malgré des rivalités épisodiques, ils étaient unis par le concept d’un christianisme occidental universel, dans lequel l’idée philosophique de reductio ad unum, la réduction de la multitude à l’unité, gouvernait la pensée politique de l’époque.

Par exemple, dans Le miroir du Roi, le chroniqueur italien Godefroid de Viterbe (1180) développe de manière simple cette idée universelle de l’Empereur, avec toute sa tradition. Même s’il y avait d’autres structures dirigeantes régionales du Xe au XIIe siècle, on ne peut pas les qualifier d’« États ».

Il fallut un changement crucial dans la pensée politique pour qu’apparaissent les différents développements conduisant, avec l’apport de Nicolas de Cues, à l’État-nation souverain.

Au tournant du XIIIe au XIVe siècle, les deux piliers qui forment l’ordre ancien, l’Empire et l’Église en tant que pouvoirs temporels, perdent leur influence au détriment de principautés d’ordre inférieur. Ces dernières finissent par ne plus reconnaître aucune tutelle, s’arrogeant ainsi le droit de décider par elles-mêmes du sort de leurs sujets.

Au début, ces principautés acquièrent le statut de status (Etat, en latin).

En 1355, en Catalogne, l’Infant Pierre II d’Aragon évoque un « statut conservateur ». La même formulation est utilisée dans une lettre de Pétrarque à Francesco de Carrare, au sujet de l’administration de la collectivité. De même, les auteurs anglais du XIVe siècle utilisent le mot status pour « state ».

Le seul défi à l’ordre hiérarchique universel du Saint-Empire romain germanique fut l’établissement des monarchies normandes aux Xe et XIe siècles à la périphérie de l’Empire, à l’ouest de la France, en Angleterre, en Sicile, en Russie et en Pologne, ignorant la philosophie de la puissance de l’Empire et se fondant elles-mêmes sur une administration forte, leur propre noblesse, une armée de mercenaires, une juridiction et une politique financière et commerciale cohérente.

L’historien normand Orderic Vitalis (1075-1143 ?), par exemple, ne défendait pas l’idée que le Saint-Empire romain de son temps fût la continuation de l’Empire romain du passé. Il suggère plutôt que les Normands étaient porteurs du développement historique mondial, pour lequel la providence divine les avait choisis. Bien que répandue marginalement, cette idée ne passa pas inaperçue.

Les deux individus que l’on peut qualifier, non pas de prophètes, mais de pionniers, de l’État moderne, sont Jean de Salisbury (1115-80) et Guillaume d’Auvergne (1180-1249). Leur enseignement social reste basé sur un ordre cosmologique.

Le traité de Jean de Salisbury, le Policraticus, « sur les vains soucis des courtisans et l’influence des philosophes », est l’une des rares œuvres indémodables de l’art de gouverner.

L’auteur insiste sur la justice politique en tant qu’étape importante dans l’évolution de la théorie politique. Cependant, la Res Publica (la chose publique) reste, pour lui, l’expression d’une hiérarchie spirituelle.

Il en est de même pour Guillaume d’Auvergne, évêque de Paris, qui écrivit en 1235 L’Etat des anges, un modèle de bien commun sur Terre.

Ces deux livres constituent la toute première théorie sociale cruciale pour la nouvelle théorie de l’État en France, où la tendance vers un État-nation en développement était la plus avancée. Le Policraticus, enseigné par le poète médiéval Hélinand de Froidmont (1160-1269) et Guillaume d’Auvergne, a influencé aussi bien Guibert de Tournai, Thomas d’Aquin, saint Bonaventure, que le philosophe aristotélicien italien Aegidius Colonna (Gilles de Rome), élève de Thomas d’Aquin et précepteur de Philippe le Bel (1268-1314).

C’est à la demande de son élève que Gilles de Rome composera Du gouvernement des princes (De Regimine principum), où il détaille les devoirs d’un souverain.

Naissance de la souveraineté nationale

C’est ainsi que les premiers États-nations souverains ont émergé en Angleterre, avec Henry II Plantagenet (1154-89), en France, avec Louis IX (saint Louis) (1226-1270), en Sicile, avec Frédéric II de Hohenstaufen (1212-1250), et en Espagne, avec Ferdinand III et son successeur Alphonse le Sage (1252-58).

Ces nouvelles principautés avaient les caractéristiques suivantes :

- Premièrement, une juridiction clairement ordonnée ;

- Deuxièmement, une structure territoriale liée aux districts juridictionnels ;

- Troisièmement, la primauté des tribunaux royaux sur ceux de la noblesse et de l’Église ;

- Quatrièmement, la création de nouvelles lois et institutions, annoncée dans un code promulgué au nom du Roi.

En Angleterre, en France et en Sicile, un ordre dédié à l’administration financière se développa parallèlement à celui chargé de la juridiction.

Résultat de ces réformes dans ces quatre États, la nouvelle structure de pouvoir, qui avait droit de vie et de mort sur ses sujets, se retrouve exclusivement entre les mains des dirigeants de l’État et non plus entre celles de la petite noblesse. Il y eut consolidation du pouvoir à l’intérieur et en même temps, déclaration de souveraineté envers l’extérieur.

Cela signifiait, premièrement, ne reconnaître aucune puissance terrestre supérieure ; deuxièmement, le pouvoir de l’empereur sur son propre territoire ; troisièmement, constituer une communauté cohérente.

Cette notion de ne reconnaître aucune puissance terrestre supérieure devint soudainement le leitmotiv de la transition du XIIIe au XIVe siècle, avant de devenir l’une des idées les plus puissantes du développement de l’Europe moderne !

Au début du XIVe siècle, dans la lutte qui oppose le pape Boniface VIII à Philippe le Bel, cette notion devint même le cri de ralliement du parti royaliste. Le pontife n’apprécie guère que le roi de France oblige l’Eglise à payer des impôts.

Dans sa bulle Ausculta, fili (en latin, Ecoute, mon fils), Boniface VIII rappelle la supériorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. Il convoque pour novembre 1302 un concile à Rome, où le roi de France doit se présenter. Furieux, ce dernier réunit à Paris un concile d’évêques de France pour condamner le pape, ainsi que des assemblées de nobles et de bourgeois (précurseurs des Etats généraux). Cette bulle irrita violemment Philippe. Certains chroniqueurs affirment qu’elle fut brûlée publiquement à Paris, le dimanche 11 février 1302, en sa présence et celle des nobles, manifestant ainsi sa volonté de s’émanciper de la tutelle de l’Église. Alphonse le Sage en Espagne et Frédéric II en Sicile adoptèrent une politique semblable.

Un contre-courant existait alors, défendant la théorie du « statut d’empereur » du pape, en tant que pouvoir temporel. Son principal théoricien sera l’aristotélicien Gilles de Rome, dont les idées furent reprises par le pape Boniface VIII dans sa bulle Una Sancta.

Dans la ligne de saint Thomas d’Aquin, Gilles de Rome estime que bien qu’il faille déléguer le pouvoir temporel aux princes, c’est le pouvoir spirituel qui doit prédominer. Alors que les princes doivent leur légitimité aux peuples, les papes la tiennent de Dieu. Selon une anecdote, Boniface serait monté un jour en haut des escaliers d’une église de Rome et aurait crié : « Ego Cesar, ego Imperator ! » (« Je suis César, je suis l’empereur »), ce qui, évidemment, était absolument incohérent avec ce que les papes sont censés être.

A l’opposé de cette vision d’empire, la souveraineté nationale émergente, pour la première fois, induit un changement majeur dans l’État : le bien commun devient une réelle préoccupation, au côté de l’intérêt du roi.

Un pas fut fait dans cette direction par Alphonse le Sage, qui incitait le souverain, en tant que représentant de Dieu, à se porter garant de la justice et de la vérité au service du peuple qu’il gouverne.

La notion d’égalité souveraine fut mentionnée pour la première fois par le philosophe et poète Raymond Lulle, à la fin du XIIIe siècle. Il eut également l’idée d’une persona communa, unissant en elle la bonté, la grandeur et la stabilité de la communauté. Cependant, pour Lulle, au XIIIe siècle, cette persona communa demeurait l’empereur du monde.

Frédéric de Hohenstaufen fut le premier à faire appel à la raison des dirigeants des États souverains et égaux, au lieu de simplement exiger leur obéissance.

Une percée véritablement révolutionnaire se produisit lorsque le théologien dominicain Jean Quidort (1255-1306) (dit Jean de Paris) conçut l’idée d’une multitude d’États égaux et indépendants, et que la paix dans le monde ne serait possible que s’il n’y avait plus d’empereur.

Selon lui, paix et concorde ne peuvent exister que dans un système d’États juridiquement égaux, chacun limité à son propre territoire. La volonté de domination mondiale, la simple idée de vouloir être au-dessus des autres, amènent nécessairement l’absence de paix, écrivit-il. Ce fut une étape décisive dans l’évolution du droit moderne et international des peuples.

Les écrits de Jean de Paris fournirent des munitions à la lutte de la France contre les exigences du pouvoir papal. Dans un texte daté de 1305, l’avocat Pierre Dubois, alors célèbre, affirme :

À mon avis, rares sont les personnes raisonnables prêtes à croire qu’en matière temporelle, il ne devrait y avoir qu’un seul dirigeant dans le monde entier, qui gouvernerait tout, et vers qui toutes les oreilles se tourneraient ; car si l’on se dirige vers une telle condition, il y aura des guerres, des émeutes et des combats sans fin, et personne ne pourra les empêcher car il y a trop de personnes, trop de distances et de grandes différences entre pays, et un trop grand penchant naturel des gens pour l’opposition et les dissonances.

Durant toute cette période, alors que la tension entre l’Empire et les États émergents était plus forte que jamais, la principale préoccupation fut de trouver une Concordantia Disconcordantium. Les meilleurs penseurs et les rois les plus éclairés des XIIIe et XIVe siècles tentèrent en vain de trouver une solution pour surmonter cette tension.

Le poète Dante Alighieri (1265- 1321) illustre l’argument de Lyndon LaRouche, selon lequel les belles visions des poètes sont souvent une inspiration pour les politiciens. La vision exprimée dans son De Monarchia esquisse l’idéal d’une communauté mondiale dont la profonde aspiration à la paix se réalise.

Il est intéressant de noter que bien avant cela, ce que le professeur Friedrich von Der Heydte (1907-1994) considérait comme « l’heure de naissance de l’État-nation moderne » avait déjà entamé son difficile travail.

En effet, saint Augustin écrit dans la Cité de Dieu qu’un État impérialiste ne peut être que diabolique (référence claire à l’Empire romain) et qu’aucun homme bien intentionné ne devrait tirer son bonheur de la taille de son empire, car il ne pourrait chercher à l’agrandir qu’au prix de l’injustice, ce qui lui attirerait des guerres légitimes, alors qu’un petit empire aura des voisins calmes et paisibles. Ainsi, selon Augustin, les petits États sont préférables aux grands empires insatiables.

La question de la justice dans l’État était extrêmement importante pour Alphonse le Sage, Lulle et Thomas d’Aquin. Ce dernier a même dit que la vie en société ne peut exister que si l’on a au sommet de l’Etat quelqu’un qui se soucie du Bonum Communum, le bien commun. Et c’est exactement le problème de la mondialisation aujourd’hui : au sommet de ces institutions supranationales, on ne pourrait guère moins se soucier du bien commun.

« Concordance catholique » et liberté politique

Ce qui inspira les différents philosophes, poètes et théoriciens de l’État qui contribuèrent à l’idée du droit international des peuples et de la souveraineté nationale, ce fut la recherche passionnée de la paix, de la justice et de l’amour, alors considérés comme conditions préalables à la paix.

Particulièrement aujourd’hui, alors que la paix a déserté de nombreuses régions du monde et que la mondialisation porte partout la guerre, menaçant de nous plonger dans un nouvel Age des ténèbres mondial, il est de la plus haute importance de comprendre que c’est l’aspiration à la paix qui a déclenché le développement de la souveraineté nationale et du droit international.

Nicolas de Cues, le plus grand penseur du XVe siècle, le philosophe dont la théorie politique incarnait un grand dessein pour un ordre de paix fonctionnel au niveau mondial, fut celui qui résolut la Concordantia Disconcordantium.

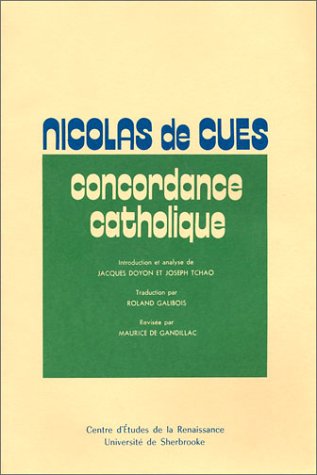

Sa Concordantia Catholica (Concordance catholique), essai rédigé pour le concile de Bâle, contient non seulement des idées pour réformer l’Église (livres I et II), mais aussi, dans son livre III, un argument en faveur d’une réforme du Saint-Empire romain. Nicolas donne ici, pour la première fois, une forme institutionnelle concrète aux exigences constitutionnelles du souverain. Ce fut une avancée majeure dans la voie du constitutionnalisme moderne, voire de la séparation des pouvoirs.

Ce qui était absolument nouveau dans l’approche de Nicolas, c’est l’idée de liberté et d’égalité naturelles en tant que base de participation au gouvernement. C’est le début des droits politiques du peuple !

Dans la Concordantia, il écrit :

Par conséquent, puisque tous sont libres par nature, toute gouvernance, qu’elle consiste en une loi écrite ou en une loi vivante en la personne d’un prince (...) ne peut venir que de l’accord et du consentement des sujets. Car, si les hommes sont par nature égaux en capacité et également libres, la véritable autorité, ordonnée convenablement par un dirigeant commun qui est leur égal en capacité, ne peut être constituée que par l’élection et le consentement des autres, et la loi est également établie par consentement.

C’était totalement révolutionnaire d’affirmer que les dirigeants et les gouvernés naissent libres et égaux entre eux. Plus loin, il ajoute que ce qui est vrai pour un Allemand l’est aussi pour un Ethiopien ! Nicolas considérait vraiment les droits de l’homme comme un principe universel.

Dans le livre III, il écrit :

Les lois naturelles précèdent toutes les considérations humaines et en fournissent le principe. Premièrement, la nature entend que chaque espèce d’animal préserve son existence physique et sa vie, évite ce qui pourrait lui être nuisible et assure ce qui lui est nécessaire. La considération première, essentielle, c’est d’exister.

Si l’on devait rédiger une nouvelle constitution pour un monde d’États-nations souverains, cette définition pourrait y être incorporée telle quelle, car les gens doivent tout simplement exister.

Cependant, poursuit-il, dès le début, les hommes ont été dotés de raison, ce qui les distingue des animaux. Ils savent, grâce à l’existence de leur raison, que l’association et le partage sont ce qu’il y a de plus utile, et même nécessaire, à leur propre survie et pour accomplir le but de l’existence humaine.

« Les êtres humains ont construit des villes et adopté des lois pour préserver l’unité et l’harmonie, et ils ont établi des gardiens de toutes ces lois, les dotant du pouvoir nécessaire pour assurer le bien public.

Nicolas établit alors, de la manière la plus limpide qui soit, le principe qui sépare l’État-nation souverain des précédentes organisations oligarchiques de la société, en posant la recherche du bien commun comme seule source légitime du pouvoir, devant recueillir le consentement de tout un peuple ou de sa majorité :

Tout pouvoir légitime naît de l’accord des électeurs et de leur libre soumission. Il y a dans le peuple une graine divine, en vertu de l’égalité de chacun à la naissance et des mêmes droits naturels pour tous les hommes, de sorte que l’autorité, qui vient de Dieu, ainsi que l’homme, est reconnue comme divine quand elle émane du consentement commun des sujets. Celui à qui est remis l’autorité en tant que représentant de la volonté de tous, ne peut être appelé une personne publique ou commune, et même père de tous, que s’il gouverne sans arrogance ni fierté, avec un gouvernement établi légalement et légitimement.

« Tout en se reconnaissant la créature, pour ainsi dire, de tous ses sujets en tant que collectivité, qu’il agisse comme père de ces individus. C’est l’équivalent de l’état conjugal, divinement ordonné, d’union spirituelle fondée sur une harmonie durable, par laquelle le bien commun avance dans la plénitude de la paix, vers le bien de la félicité éternelle.

N’est-ce pas magnifique ? J’aime beaucoup ce passage, car cela montre qu’une constitution peut être fondée en cohérence avec le bien commun, et le dirigeant incité à agir comme un père envers tous, ce qui évidemment exige de l’amour.

Nicolas définit ensuite le système représentatif, dans lequel les représentants élus entretiennent une relation juridique réciproque avec le gouvernement comme avec les gouvernés :

A cette fin [le bien-être public], le dirigeant devrait s’entourer de ses sujets les plus qualifiés, choisis parmi tout son royaume, pour participer à un conseil quotidien avec lui. Ces conseillers devraient représenter tous les habitants du royaume (...) Ils doivent défendre constamment le bien du peuple qu’ils représentent, en donnant des conseils et en utilisant les moyens adéquats par lesquels le roi peut gouverner et influencer ses sujets, et les sujets peuvent à l’occasion l’influencer en retour. La grande force du royaume émane de ce conseil quotidien. Les conseillers devraient être nommés à cette tâche par accord lors d’une assemblée générale du royaume, et ils devraient être publiquement et légalement tenus par serment de parler ouvertement au nom du bien du peuple.

Vous avez entendu hier, dans la session sur la lutte pour sauvegarder l’Hôpital général de Washington DC, un exemple concret de ceci relaté par Charlene Gordon et le Dr Alim. Si tous les citoyens s’exprimaient publiquement pour le bien commun, alors l’État fonctionnerait ; c’est précisément ce que nous devons accomplir.

Nicolas a écrit cette œuvre révolutionnaire en 1433. Il faudra attendre encore 343 ans pour que cette idée d’un système représentatif comme seul moyen de défendre les droits inaliénables de l’individu, soient formulées dans la Déclaration d’indépendance et la Constitution américaines. Mais, pour Nicolas, ce n’était que sa première œuvre majeure ; sa véritable percée était encore à venir.

Renaissance

Il n’est pas prouvé mais assez probable que Nicolas ait été éduqué par les Frères de la Vie commune. On a beaucoup d’éléments sur sa relation avec l’apogée de la Renaissance italienne, qui l’a influencé autant qu’il a lui-même inspiré les meilleurs penseurs, philosophes, hommes d’État et papes par sa méthode philosophique révolutionnaire qui, dans la tradition platonicienne, apporta une nouvelle dimension impressionnante à l’histoire de la pensée philosophique.

Nicolas a étudié de 1417 à 1423 à Padoue, où il vécut de 18 à 24 ans. A l’époque déjà, il fut en contact avec la tradition la plus précieuse de la civilisation européenne, relancée en Italie avec Dante, Pétrarque et Boccace.

En ravivant consciemment Platon et la pensée grecque classique, ceux-ci avaient entamé de facto une guerre contre l’enseignement dogmatique et scolastique qui dominait largement la vie universitaire en Europe.

Pour Pétrarque, les enseignements de Platon étaient cohérents avec le christianisme, contrairement à ceux d’Aristote. Il attaqua également l’influence d’Averroès.

Coluccio Salutati (1331-1406), qui connaissait Pétrarque, était, comme tous les humanistes, un collectionneur passionné de manuscrits. Il devint chancelier de Florence en 1375, l’année de la mort de Boccace. Leonardo Bruni, qui traduisit plusieurs écrits de Platon, en fut le chancelier à partir de 1427, et Poggio Bracciolini, qui assuma cette charge de 1415 à 1422, furent tous deux des élèves de Salutati. Ils poursuivirent la tradition platonicienne anti-aristotélicienne. Bracciolini connaissait Côme de Médicis depuis le concile de Constance, où ce dernier s’était également lié d’amitié avec Nicolas de Cues.

Un autre groupe, avec qui Nicolas était en contact pendant ses études à Padoue, comprenait son ami proche Giuliano Cesarini, Ambrogio Traversari et Enée Silvius Piccolomini, qui allait devenir le pape Pie II. Tous se situaient dans la tradition de Dante, Pétrarque et Boccace.

C’est encore à Padoue que Nicolas noua une amitié de toute une vie avec Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1482), l’auteur de la célèbre lettre au chanoine Fernão Martins dans laquelle il soutient que l’on peut atteindre la Chine et l’Inde par la route maritime de l’ouest – route qu’empruntera plus tard Colomb pour découvrir les Amériques. Par son intermédiaire, Nicolas entra également en contact étroit avec les architectes Leon Battista Alberti et Filippo Brunelleschi.

Les traductions de Platon et Aristote par Bruni, Traversari et autres, qui avaient suscité de profonds débats sur le Bien, le rôle de la poésie et la nature de la communauté, façonnèrent l’environnement intellectuel des études de Nicolas à Padoue, qui les développera à un niveau supérieur dans sa Concordantia Catholica.

C’est à partir de 1437, date à laquelle Nicolas prit d’importantes fonctions au Vatican, et par l’intermédiaire de son ami Cesarini, que l’histoire de Nicolas se trouva intimement liée à celle des papes de la Renaissance et de toute la Renaissance culturelle de l’époque.

Concile de Florence

Dès 1437, Nicolas se rendit à Byzance avec la mission diplomatique d’accompagner et de ramener une délégation de 700 représentants de l’Église orthodoxe, dont l’empereur byzantin et le patriarche. Parallèlement à sa mission, il parvint à retrouver des manuscrits prouvant que la notion de filioque, affirmant que le Saint Esprit émane du Père autant que du Fils, figurait déjà dans le Credo des précédents conciles. Comme nous l’avons déjà documenté, cette preuve joua un rôle déterminant dans l’unification de l’Église au cours des conciles de Ferrare et de Florence.

Nicolas bénéficia de l’étroite collaboration de Georgios Gemistos Plethon, alors âgé de 83 ans, qui accompagnait l’empereur byzantin en tant que conseiller. Plethon connaissait l’intégralité de l’œuvre de Platon et naturellement celle de Proclus. Homme d’État à part entière, il envisageait pour la Grèce une Renaissance inspirée de Platon. En 1439, alors qu’il était à Florence, il écrivit une critique acerbe d’Aristote, l’accusant d’avoir mal compris les idées platoniciennes, d’avoir nié la création du monde par Dieu, l’existence de la Providence et l’immortalité de l’âme, et d’avoir porté atteinte à l’éthique, sa théorie s’en trouvant ainsi inconciliable avec le christianisme.

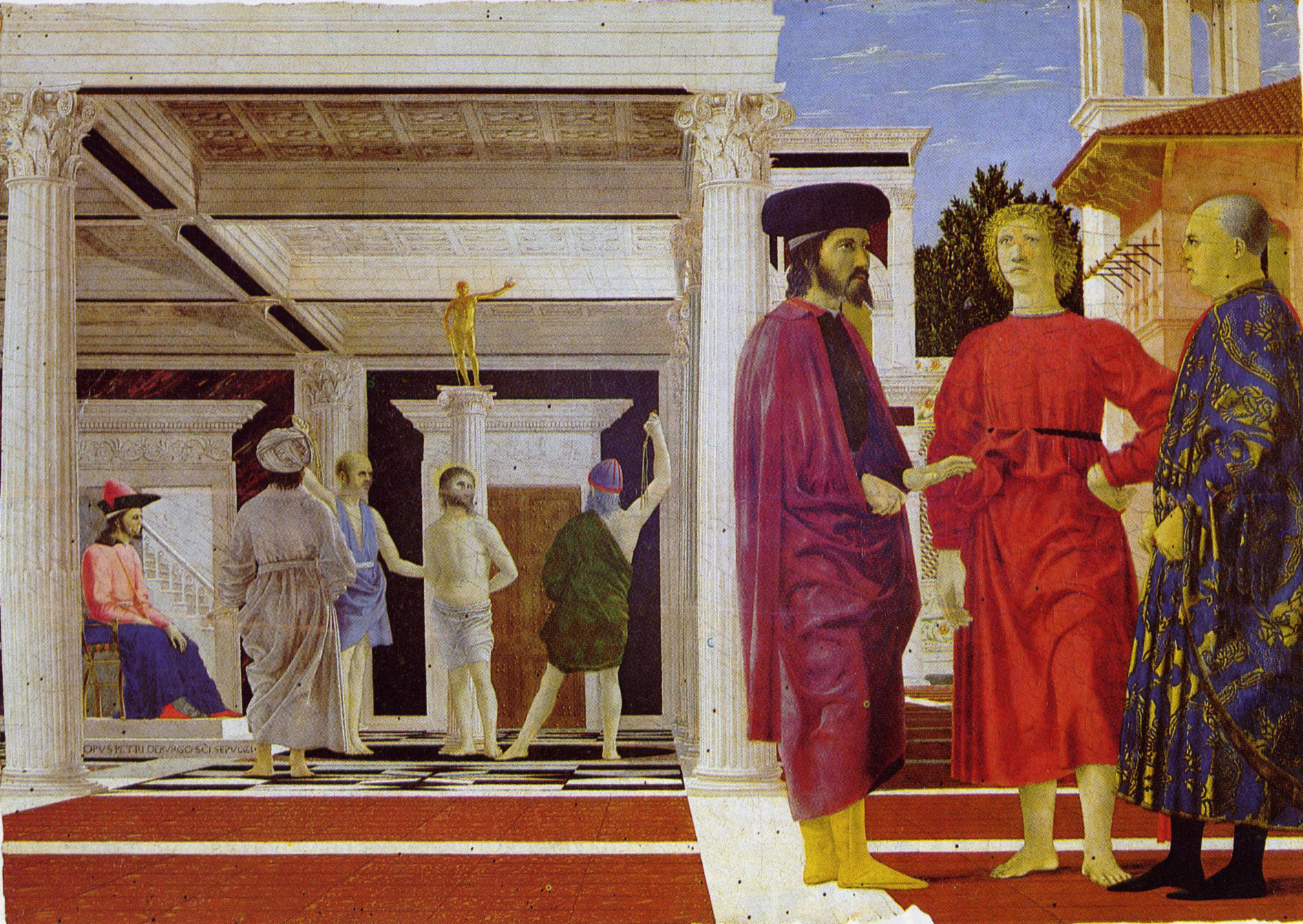

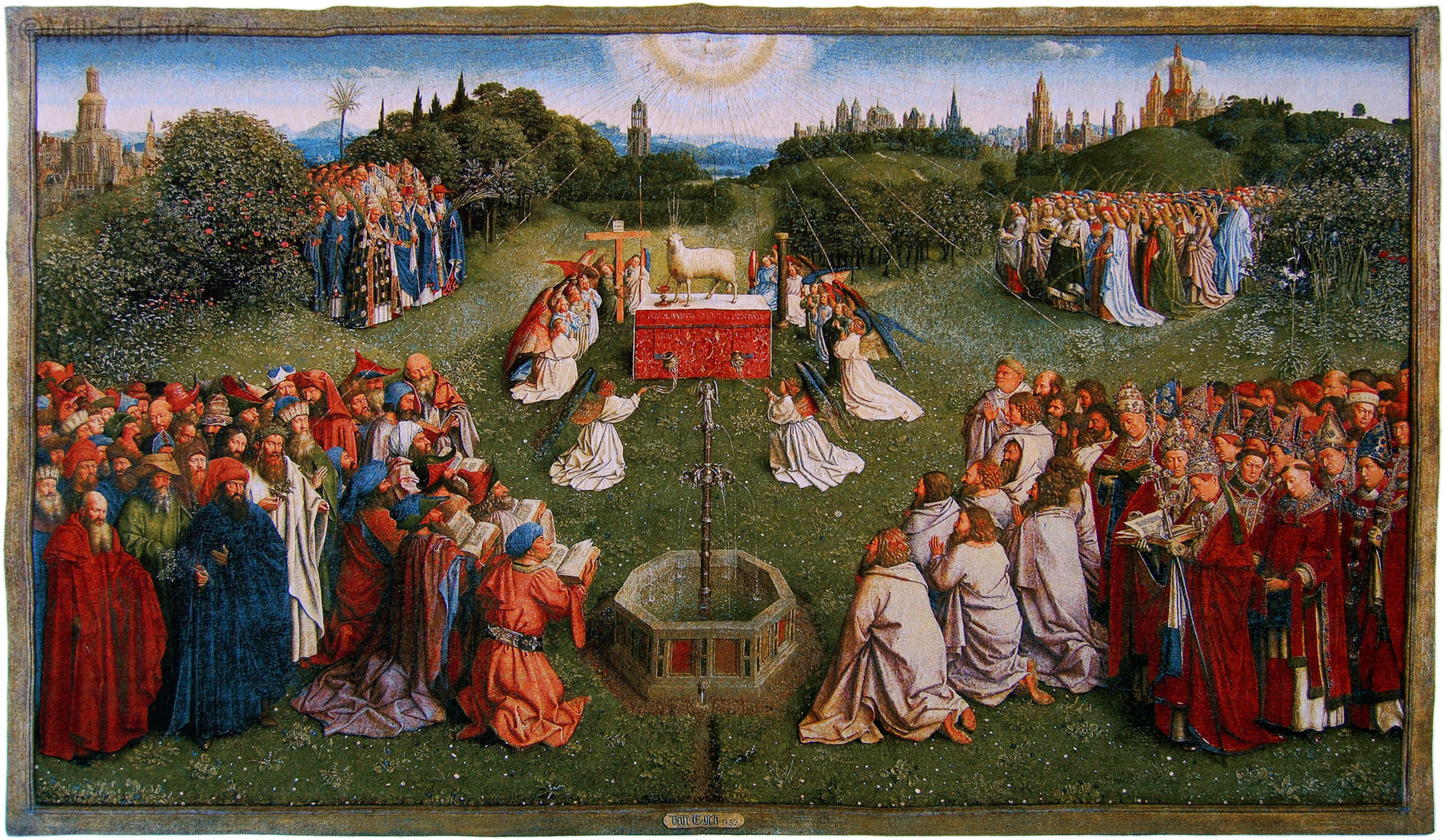

Plethon et son disciple, Jean Bessarion, l’archevêque de Nicée et autre détracteur d’Aristote, firent naître un élan d’enthousiasme pour Platon à Ferrare, où le célèbre docteur Ugo Benzi de Sienne, qui enseignait à Padoue pendant le séjour de Nicolas, organisait ce type de débats (voir figures 1 et 2). Cesarini, à qui Nicolas avait dédié sa Docte ignorance, fut l’invité de plusieurs de ces conférences sur Platon. L’un de ses auditeurs, le banquier et industriel Côme de Médicis, captivé, décida de mettre sur pied une académie platonicienne à Florence et demanda à Marsile Ficin de traduire l’œuvre complète de Platon.

Nicolas fut aussi en contact direct avec Côme de Médicis et Pierleone Leoni de Spolète, qui, en tant que médecin personnel de Laurent de Médicis, recueillit plusieurs écrits du Cusain et les fit circuler.

Pour illustrer le formidable environnement intellectuel et culturel dans lequel Nicolas évoluait, mentionnons ses contacts étroits avec Tommaso Parentucelli (qui deviendra plus tard le pape Nicolas V et le fondateur de la bibliothèque du Vatican), Enée Sylvius Piccolomini (le futur pape Pie II) et Niccolo Albergati. Il put admirer les œuvres d’Alberti, Fra Angelico, Donatello, Piero della Francesca et Paolo Ucello, qui avait terminé en 1430 ses fresques à la basilique Santa Maria Novella, où Masaccio avait lui-même achevé en 1427 sa fresque de la Trinité, avec une perspective géométrique harmonieuse.

Piero della Francesca était à Florence depuis 1439. Entre 1425 et 1452, Ghiberti y réalisa les portes en bronze du Baptistère, la fameuse « Porte du paradis ».

En 1417, Brunelleschi créait sa première maquette de la coupole du dôme de la cathédrale de Florence, achevée en 1437, et déjà en 1429, il avait réalisé les nouvelles constructions de San Lorenzo et de la chapelle Pazzi à San Spirito.

Etant donné que la Renaissance italienne, et surtout florentine, est un modèle de premier ordre pour étudier comment une civilisation peut surmonter un Age des ténèbres, il est utile d’analyser comment les différentes influences s’y sont réunies.

L’influence de Dante, Pétrarque et Boccace en posa les fondations. Dès le début du XVe siècle, plusieurs grands artistes et philosophes créaient un nouveau mouvement humaniste. Mais ce sont les conciles de Ferrare et de Florence, notamment le contact avec les savants platoniciens grecs, qui donnèrent à ce nouveau mouvement son élan décisif.

La « Coïncidence des opposés »

C’est dans cet environnement intellectuel et culturel que Nicolas de Cues fit une percée conceptuelle. Il rapporte lui-même qu’en revenant de Constantinople, en 1437-1438, il eut soudain une illumination qui lui permit de voir les problèmes sous un jour entièrement nouveau : la « philosophie de la coïncidence », unique en son genre. Il souligna à plusieurs reprises que cette pensée qu’il enseignait là n’avait jamais été conçue auparavant et qu’aucun philosophe avant lui n’avait envisagé la méthode de pensée sous-jacente à ce qu’il avait baptisé Coincidentia Oppositorum. Aristote avait même avancé l’idée que des évènements contradictoires ne peuvent exister simultanément.

Dans une lettre du 14 septembre 1453, Nicolas écrit que le rejet des évènements contradictoires avait été jusqu’alors l’axiome commun à toutes les philosophies, Aristote l’ayant énoncé sous sa forme la plus explicite. Sur ce plan, tous les philosophes avaient échoué, à l’exception, parfois, du « grand Denys » (l’Aréopagite).

Si l’on considère l’ensemble des attaques de Nicolas contre d’Aristote, il ne reste plus grand-chose de ce dernier. Nicolas réduit la pensée d’Aristote, pourtant considéré comme le maître absolu des enseignements de la scolastique dans presque toutes les universités, à de beaux discours creux, sans réelle méthode pouvant conduire à des percées philosophiques, ce qui l’a d’ailleurs empêché de comprendre les idées platoniciennes.

Défendant sa Docte ignorance contre les accusations de panthéisme, d’hérésie et de confusion proférées par Johan Wenck de Herrenberg, professeur de Heidelberg, le Cusain écrit dans son Apologie de la Docte Ignorance :

De nos jours domine la tendance aristotélicienne, pour laquelle la coïncidence des opposés, qu’il faut entrevoir pour trouver l’ascension vers la théologie mystique, est une hérésie. [1] Pour ceux formés dans cette école de pensée, cette approche semble totalement absurde. Ils la rejettent comme quelque chose de complètement contraire à leurs intentions. Par conséquent, abandonner la pensée d’Aristote pour s’élever vers une forme de pensée supérieure relèverait du miracle pour ses disciples : cela impliquerait une totale remise en question de l’école aristotélicienne.

Nicolas reprend ensuite saint Jérôme citant Philon d’Alexandrie, afin de montrer que, prise dans son ensemble, la logique propre à la méthode de la pensée aristotélicienne ne vaut pas mieux que le niveau de compréhension (raison) d’un animal. En effet, tous les êtres doués de raison, humains et animaux, sont capables de tirer des conclusions :

L’approche méthodologique [c’est-à-dire le niveau aristotélicien de compréhension] est nécessairement limitée entre le point de départ, le point final et ces oppositions que nous appelons contradictions. Par conséquent, dans le processus de la pensée méthodologique, si les objectifs sont au départ opposés et distincts, ils ne peuvent qu’être opposés et distincts à l’arrivée.

Ainsi, au niveau d’entendement de la pensée aristotélicienne, les extrêmes sont nécessairement distincts, comme la notion de cercle, où le centre ne peut jamais coïncider avec la circonférence, car la distance entre le centre du cercle et sa circonférence est toujours la même.

Cependant, au niveau de l’esprit doué de raison, qui voit dans l’unité le nombre, dans le point, la ligne, et dans le centre, le cercle replié sur lui-même, on parvient à la convergence de l’unité et de la multiplicité, du point et de la ligne, du centre et de la circonférence, par la vision de l’esprit, sans va-et-vient méthodologique. Ceci, vous le trouvez dans le livre De coniecturis (Des Conjectures), dans lequel j’ai montré que Dieu est lui-même au-dessus de la coïncidence des opposés contradictoires, car, selon Denys l’Aréopagite, il est l’opposé des opposés.

Ce n’est pas très respectueux de la part de Nicolas de parler ici du « va-et-vient méthodologique » des aristotéliciens ! Et qu’entend-il par « leurs intentions » ?

Après ces mots, le maître m’a rappelé que la docte ignorance, comme une haute tour, élève chacun au niveau de la vision. Car celui qui se tient en haut de cette tour a une vue d’ensemble sur tout, une vue que recherche celui qui se déplace sur le terrain ; celui au sommet voit également à quel point celui qui cherche se rapproche ou s’éloigne de son objectif. Ainsi la docte ignorance, qui appartient au domaine de l’esprit doué de raison, juge l’approche méthodologique du processus de pensée de l’entendement.

La métaphore de la tour, du haut de laquelle la raison est consciente d’elle-même, du chercheur et de ce qui est recherché, est un outil pédagogique pour aider l’esprit à penser de manière élevée, à partir du haut.

Du béryl

Dans son Traité du béryl (De Beryllo, 1458), Cues fait de ce cristal dont on fabriquait des verres optiques, un autre outil pédagogique :

Le béryl est une pierre brillante, blanche et transparente. On lui donne une forme à la fois concave et convexe, et celui qui regarde à travers elle appréhende ce qui était d’abord invisible. Si l’on adapte un béryl intellectuel, qui ait une forme maximale aussi bien que minimale, aux yeux de l’intellect, on atteindra par ce moyen le principe indivisible de toutes choses.

La coïncidence des opposés n’est pas ce que l’on voit, mais une méthode pour voir avec l’esprit.

Dans le Traité du Béryl, Nicolas décrit le monde perceptible par les sens comme s’il s’agissait d’un livre écrit et même créé pour nous, de sorte que nous ne pouvons le comprendre qu’à partir d’une compréhension de notre propre cognition. Il développe ici une approche réellement cognitive.

Avant lui, d’autres penseurs avaient conçu l’idée d’une unité précédant toutes manifestations contradictoires. Ce qui est nouveau avec la « pensée de la coïncidence » et la métaphore de la lentille de béryl, c’est qu’elles montrent comment des causes profondément contradictoires coexistent par un lien de principe, avant de se singulariser et de diverger.

Grâce au béryl, on voit les contraires avant qu’ils ne se manifestent dans leur dualité. Dans le domaine linéaire, on voit que l’angle aigu minimal et l’angle obtus maximal coïncident et qu’avant de diverger, ils sont unis dans la ligne.

Ce n’est pas un simple exercice académique. Nicolas développe ici une méthode de pensée, qui est de la plus haute importance lorsqu’il s’agit de résoudre les problèmes politiques et religieux. Et parce qu’Aristote n’a pas de béryl, il est incapable de penser efficacement !

Dans le même traité, Cues intensifie ses attaques contre Aristote. Il démolit un troisième principe, évoqué par ce dernier, la steresis : hormis la « matière » et la « forme », Aristote identifie un troisième état, la « steresis » ou privation (absence) de forme, qui signifie l’absence de quelque chose, sans plus d’explication.

Après qu’Aristote eut introduit ce concept vide, sa recherche scientifique s’en trouva bloquée, constate Nicolas, qui en conclut qu’il n’y a plus aucun intérêt à enseigner Aristote dans les études scientifiques contemporaines. À l’époque, une telle déclaration était complètement révolutionnaire.

Il y a aussi dans cette pensée du « principe de la coïncidence » une conception évolutionniste très spécifique portant sur l’évolution de l’univers, qui met l’accent sur son unité. Nicolas introduit cependant une différence radicale par rapport à l’unité absolue et à « ce qui est le plus grand » (maximitas, qui est Dieu) et à la notion d’unitas universi, qui signifie une « unité contractée » (unitas contracta) : c’est l’incarnation de la « multitude unifiée » (contractum maximum).

D’après lui, il existe, dans l’univers, un ordre hiérarchique des espèces. Bien que les espèces supérieures et inférieures se développent parallèlement sous des formes individuelles très différenciées, tout en coexistant les unes avec les autres, elles sont néanmoins séparées par un « saut qualitatif d’espèce ». Nicolas dit qu’aucun animal ne peut accéder à la raison ; cependant, si un animal pouvait être éduqué (capax) de façon à prendre conscience de la raison humaine, et qu’il le démontre par son comportement, il ne serait alors plus simplement un animal.

Nicolas dit qu’aucun individu d’aucune espèce, tant qu’il n’est rien de plus qu’un individu de son espèce, ne peut réaliser la perfection maximale de ses capacités. Pour l’homme, cela signifie qu’il doit s’arracher à ses perceptions sensorielles pour s’élever au niveau de sa nature spirituelle.

De la même manière, l’inorganique est en relation avec la plante et le végétatif avec l’état animal. Le potentiel d’une forme de vie inférieure ne peut réaliser son parfait accomplissement qu’au contact d’un principe d’ordre supérieur.

Fait surprenant, ce que feu le professeur Haubst appelle la « loi biogénétique de l’évolution », ou le « principe de maximisation » du Cusain, ne fonctionne pas du bas vers le haut. L’évolution n’est pas censée partir des formes les plus primitives pour ensuite les différencier les unes des autres, ainsi que le suggère la théorie mécaniste actuelle de l’évolution, mais elle opère à partir du haut.

De l’esprit

Dans De Mente (de l’esprit), Nicolas développe l’idée que la connaissance de Dieu ne fait que découler de la nature de l’esprit ; plus bas dans l’échelle des choses, elle ne découle qu’à travers l’esprit. Mens, l’esprit, est aussi bien l’image de Dieu que l’image originelle de toutes les créatures successives.

Ceci place l’homme dans une position exceptionnelle dans l’univers : l’esprit créateur du monde, Dieu, n’a qu’une seule voie vers le monde, l’esprit humain ! C’est non seulement une théorie de la cognition, c’est aussi une théorie de la formation du monde, de la genèse, dans laquelle l’esprit a un rôle médiateur irremplaçable. C’est exactement l’idée que défendait LaRouche, pour qui l’univers « obéit » aux pouvoirs cognitifs de l’esprit.

Le professeur Haubst déduit même de l’argument de Cues que l’univers ne réalise son but qu’au travers de l’homme. En ce sens, pour l’univers, l’homme est irremplaçable. L’univers a besoin de l’homme pour avoir un sens ou une signification (à ne pas confondre avec les sens). Sans l’esprit de l’homme, l’univers serait comme un corps sans tête. Si l’univers n’est pas simplement voué à disparaître d’une manière ou d’une autre, ce qui lui donne son sens et sa perfection ne peut être que l’activité divinement créatrice de l’esprit humain.

Dans son De Mente, Nicolas écrit que le nombre est une coïncidence d’unité et de multiplicité, ou la coïncidence entre l’unité et la multiplicité. Ici, nous voyons qu’il ne limite pas le « principe de la coïncidence des opposés » aux questions théologiques. Ces nombres sont constitutifs, parce que l’esprit éternel a créé le monde de façon dénombrable, ainsi que le fait un compositeur. C’est l’esprit, en tant qu’esprit, qui crée le nombre et tout le reste. Le monde est la musique de l’esprit éternel, qui crée les proportions et ainsi, la beauté des choses de ce monde. Nous reconnaissons ici une idée que nous retrouverons chez Kepler.

Dans le même écrit, Cues décrit la perfectibilité infinie de l’esprit, capable de créer des mouvements de nature à mettre de l’ordre dans le monde, découvrant ainsi ses propres lois cognitives.

Comme je l’ai dit, cette méthode de pensée, « par le haut », à partir de la « Coincidentia Oppositorium », est un concept méthodologique universel, applicable à tous les aspects de la vie.

La vision de Dieu

La discussion la plus approfondie de cette idée se trouve dans De Visione Dei (De la vision de Dieu), un opuscule écrit pour les moines de la Tegernsee, qui étaient ses amis proches. C’est probablement le plus intime de tous les écrits de Cues.

Platon estimait que, pour être vraiment libre et pouvoir philosopher, il faut être entre amis, car si vous êtes avec des personnes qui ne sont pas vos amis, vous ne vous exprimez pas librement, vous cherchez à vous protéger et vous vous retenez, ce qui bloque la capacité de l’esprit à vraiment atteindre la vérité. Dans cet opuscule, écrit pour des amis, Nicolas exprime clairement ses pensées les plus intimes.

Très touchant, cet écrit aura très rapidement un grand succès au XVe siècle. Il me rappelle beaucoup les exercices spirituels du pape Jean-Paul II, décrits par l’évêque vietnamien Nguyen Van Thuan.

Dans la Vision de Dieu, il s’agit de savoir comment entraîner l’esprit à accéder à la vérité suprême. Nicolas utilise ici l’idée que Dieu, « l’opposé des opposés », est « derrière le mur » de la Coincidentia Oppositorum. Pour voir ce qui se trouve de l’autre côté du mur, vous devez élever votre esprit à ce niveau divin, incarné par le sommet du mur, pour être en mesure de voir tous les problèmes et les résoudre ; sous-entendu qu’on ne peut résoudre un problème au niveau où il se pose, ou en restant du même côté du mur.

La Vision de Dieu est indissociable d’un autre de ses ouvrages, De Pace Fidei (De la paix de la foi), également écrit en 1453.

On y prend conscience que le principe de la coïncidence des opposés n’est pas une façon de rêver ésotérique, lointaine ou mystique (au sens moderne du terme), mais qu’au contraire elle est porteuse des implications politiques les plus cruciales. Ainsi, le 29 mai de cette année-là, le sultan Mohamed II, surnommé « le conquérant », remportait son succès le plus spectaculaire : la prise de Constantinople.

L’Occident ressentit la chute de Constantinople comme une menace absolue. Même l’humaniste Enée Silvius Piccolomini, écrivant au pape Nicolas V, disait que sa main tremblait en écrivant ces mots, devant cette douleur innommable : « Quelle misère pour la chrétienté ! La fontaine des Muses s’est asséchée ou tarie. C’est la seconde mort d’Homère et de Platon. »

Aux récits des évènements de Constantinople, les réactions s’apparentaient à la terreur.

Permettez-moi de commencer par une citation d’un savant originaire de la ville de Cues, Erich Meuthen, qui rapporte comment les descriptions de la chute de Constantinople furent perçues en Occident à l’époque :

« Tout d’abord, l’horreur du carnage. En Occident, l’image du Turc était un mélange criant de soif de sang, de cruauté bestiale et de perversion. Les rapports de Constantinople correspondaient à ce qui était considéré comme certain, mais qui pouvait encore être pire : le sang inondait le sol, comme s’il avait plu ; comme de l’eau, le sang coulait dans les rues. Des enfants avaient été tués sous les yeux de leurs parents, de nobles hommes massacrés comme des animaux, des prêtres mutilés, des moines torturés à mort, de saintes vierges violées, des mères et des filles déshonorées. On rapporte que la nuit de sa victoire, Mohamed le Conquérant prit de force la fille de l’empereur dans son lit. Puis il souhaita la convertir à sa croyance. Comme elle n’y consentait pas, il l’entraîna à la basilique Sainte-Sophie, vers une statue de la Vierge qui servait de billot aux exécutions. Il lui montra comment des chrétiens y avaient été décapités, lui arracha ses vêtements et ordonna que la jeune fille soit décapitée sur la Vierge ; puis il envoya sa tête à l’Empereur Constantin. (…) Profanation de l’homme autant que de Dieu. Les églises furent vandalisées, les autels profanés, les reliques dispersées aux quatre vents, le Saint des Saints profané », et la liste est encore longue…

Cela se passait au XVe siècle, mais on voit encore aujourd’hui des choses semblables au Moyen-Orient et dans beaucoup d’autres endroits, en Afrique, dans les Balkans.

Tout récemment, comme pour nous aider à célébrer l’anniversaire de Nicolas, le pape [Jean-Paul II] a entrepris cette mission vraiment historique au Moyen-Orient, où il vient de déclarer : « Je demande pardon pour les crimes et les cruautés commises par les croisés au XIIIe siècle. »

Je pense que c’est un geste vraiment noble de la part du pape, qui semble presque accomplir une mission personnelle pour contrer les actes commis par Bush et Sharon, et ramener la paix au Moyen-Orient, afin de surmonter ce terrible danger de guerre dont il est parfaitement conscient.

Aujourd’hui, il se rend dans une mosquée qui abrite la tombe de Jean-Baptiste. C’est la première fois qu’un pape entre dans une mosquée. Cela montre bien qu’il ne s’agit pas d’artifices théoriques et académiques vieux de plusieurs siècles : nous touchons-là à un sujet de la plus haute importance sur le plan politique si nous voulons trouver la paix.

Certains historiens modernes réfutent ces horreurs et affirment que Mohamed II n’avait pas l’intention de détruire la ville. Ils pensent au contraire qu’il a reconstruit des bâtiments publics, qu’il a fait venir des groupes de musulmans, de chrétiens et de juifs dans la ville pour la repeupler, et qu’il a parrainé les arts et les sciences. C’est peut-être vrai historiquement ; je vous ai livré cette citation simplement pour vous montrer que ces scènes d’horreur étaient l’image perçue en Occident au moment des faits.

De la Paix de la Foi

Il est donc absolument incroyable que Nicolas ait réussi à élever sa pensée au niveau dont il témoigne dans De la Paix de la Foi, alors qu’il écrit dans le contexte des terribles récits que je viens de mentionner. Son texte commence ainsi :

La nouvelle des atrocités récemment perpétrées par le roi turc à Constantinople, a tellement révulsé un homme qui a autrefois parcouru cette région avec zèle pour Dieu, qu’après force plaintes, il a demandé au Créateur de toutes choses si, dans Sa bonté, il pouvait en modérer la persécution qui faisait rage plus que de coutume à cause de divers rites religieux. Puis il arriva qu’après plusieurs jours d’une profonde méditation ininterrompue, une vision apparut à l’homme zélé, lui révélant qu’il serait possible, grâce à l’expérience de quelques sages bien au courant de toutes les diverses pratiques observées dans les religions du monde entier, de trouver une concordance unique et propice, et par là de constituer en religion une paix perpétuelle, fondée sur la voie appropriée et vraie.

Dans son livre, le Cusain réunit dans un dialogue avec la « Parole divine », des représentants de dix-sept religions et pays, qui demandent de l’aide parce que, disent-ils, « cette rivalité est à cause de Toi, Toi seul que tous vénèrent dans tout ce qu’ils semblent adorer ».

Ainsi, ces représentants de dix-sept religions et pays vont trouver Dieu et lui disent :

Écoute, c’est à cause de Toi que nous nous entretuons, parce que nous pensons tous que nous accomplissons ainsi ton œuvre. Merci de nous aider à surmonter cette terrible contradiction.

Fait intéressant, au début du dialogue, Nicolas présente une analyse sans concession vis-à-vis des structures du pouvoir oligarchique de son temps. Il faut considérer, dit-il, que la plupart des êtres humains sont contraints de vivre dans la misère et subissent de fortes tensions. De plus, ils vivent dans la dépendance servile de leurs dirigeants. Par conséquent, presque aucun d’entre eux n’a le loisir d’user de son libre-arbitre et de prendre conscience de lui-même et de ses capacités. Les soucis que leur cause le travail quotidien qu’ils doivent fournir pour satisfaire leurs besoins vitaux les accaparent. C’est pourquoi ils ne cherchent pas la part de Dieu caché en eux. Cependant, si les sages issus des différentes religions se réunissaient, il serait facile de trouver une solution pour y parvenir.

L’approche que Nicolas développe alors reflète vraiment la « vision par le haut ». Il avance que la guerre de religions est due à des erreurs, non détectées jusqu’ici, dans la compréhension que chacun se fait des religions. La première erreur, selon lui, est de ne pas faire la distinction entre le prophète et Dieu lui-même, la seconde étant d’avoir confondu les traditions auxquelles on est habitué avec la Vérité.

Ainsi, fondamentalement, les différences n’existent que dans les rites et non dans l’essentiel. Rendez-vous compte de ce que cette approche a de choquant, car qui pourrait prétendre que les prophètes sont au même niveau que Dieu ? Si l’on affirme que les différences de rites ne sont dues qu’aux circonstances dans lesquelles les prophètes, qui ne sont pas identiques à Dieu, ont reçu ou perçu la Parole divine, d’une part, et que d’autre part, les différentes traditions ne sont pas la même chose que la Vérité, il devient alors évidemment plus facile de trouver une solution.

C’est alors que le plus ancien des philosophes présent (un Grec) demande : comment pourrions-nous ramener la diversité des religions à une unité, étant donné que chacun de nos peuples, ayant défendu sa religion par le sang, ne sera guère disposé à accepter une nouvelle religion unifiée ?

La Parole divine répond : vous n’auriez pas à créer une nouvelle religion, mais vous devriez vous-mêmes comprendre, puis montrer aux peuples que la vraie religion existe avant toutes les autres religions. L’unité est avant la séparation.

Du fait que la Parole divine s’adresse aux sages en tant que philosophes, tous peuvent convenir qu’il n’y a qu’une seule sagesse. Ne leur parlant pas en leur qualité de représentants de religions différentes, elle peut ainsi les atteindre au niveau de la raison, à un niveau différent.

Nicolas est très clair à ce sujet, cette unité religieuse qui apportera la paix n’est pas une nouvelle croyance de synthèse, mais une création de la raison qu’appliqueront tous ceux qui prennent conscience de ses prémisses. Ainsi, le philosophe grec réagit avec enthousiasme à l’idée d’une « spiritualité raisonnable » (ou rationnelle) capable de capex artitium mirabilium (d’investissements étonnants), c’est-à-dire qu’à un niveau de compréhension plus élevé, l’esprit acquiert une telle capacité qu’il participe aux plus belles créations de l’art.

Il s’ensuit un hymne à la perfectibilité de l’esprit humain. Si cet esprit est orienté vers la sagesse, alors l’homme s’en rapproche de plus en plus. Certes, on n’atteint jamais la sagesse absolue mais on peut la côtoyer au plus près, et cela procure comme un goût de douceur, de plus en plus proche d’une nourriture éternelle.

L’unité est ainsi assurée lorsque l’orientation de l’esprit vers la sagesse et la vérité est reconnue comme première et fondamentale. Ensuite, l’action de l’esprit sert d’intermédiaire entre le Un et le Multiple. Parfois, seule l’expérience d’une grande catastrophe, comme le fut la perception en Occident de la chute de Constantinople, ou la menace d’une guerre généralisée au Moyen-Orient aujourd’hui, en choquant les gens, peuvent les amener à réfléchir sérieusement à une alternative.

Si la demande d’une alternative rencontre des sages prêts à en prendre la responsabilité, la catastrophe peut alors être évitée.

Docte ignorance

Dans la De docta ignorantia (De la docte ignorance), Cues parle de l’efficacité du spiritus universorum, l’esprit universel, dans tous les aspects de la création. Religions, nations ou peuples sont des éléments de différenciation, mais « la totalité [l’univers], en tant qu’ordre le plus parfait selon sa nature, est présupposée à tout, de sorte que tout se retrouve en tout ». C’est la célèbre expression de Cues, « Quodlibet in quolibet » (chaque chose est en chaque chose).

Concernant l’ordre politique, cela signifie que la multitude des peuples peut être intégrée sans la moindre violation de leur identité spécifique, car l’ordre dans sa totalité est déjà conçu par avance.

Un autre aperçu de la relation entre le Un et le Multiple, selon le Cusain, c’est que chaque être humain est un microcosme. Le Dr Alim nous a parlé hier de l’hôpital de Washington DC comme d’un microcosme, ce qui est absolument vrai. Ceci signifie que chaque être humain a non seulement une place dans l’univers (le macrocosme), mais que chacun contient aussi en lui-même le cosmos entier de manière spécifique.

Chaque individu est donc, en petit, l’incarnation de l’univers tout entier.

Par conséquent, tout ordre de paix ne peut se fonder sur une considération secondaire. Il ne peut exister que si chaque microcosme a la chance de développer son plein potentiel, et que tous les microcosmes se développent à leur maximum. Cela a d’immenses implications pour les relations entre êtres humains, entre nations et entre peuples. Un ordre de paix ne pourra s’instaurer entre nations souveraines que si chacun a la possibilité de s’épanouir le mieux possible, grâce à la prise en charge optimale du bien commun, afin que tous les citoyens puissent prospérer et faire fructifier leurs talents. Chaque microcosme doit comprendre qu’il est dans son intérêt que tous les autres se développent au mieux, et que chaque nation et chaque peuple souhaitent le meilleur développement pour tous les autres. C’est ainsi que la concordance pourra exister dans ce monde vu comme un tout indivisible.

C’est pourquoi les négociations de paix qui se concentrent uniquement sur la résolution des questions immédiates, autrement appelées « solutions politiques » et que Cues qualifierait de méthode aristotélicienne d’allers-retours (la fameuse « navette diplomatique »), n’aboutissent à rien. Il faut commencer par penser en termes de « coïncidence des opposés » : parvenir à s’accorder sur le but final de l’humanité dans son ensemble, qui est l’auto-perfection, ennoblir et augmenter le potentiel de la population tout entière, comme condition nécessaire à l’existence même des générations à venir.

Naturellement, aujourd’hui, la construction du « Pont terrestre eurasiatique » comme pierre angulaire d’une reconstruction globale est l’expression d’un tel objectif final pour l’humanité. Toutes ces questions philosophiques doivent être insérées dans le débat dès le début, comme condition préalable à un ordre de paix fonctionnel dans le monde. C’est pourquoi, parmi tous les penseurs qui l’ont précédé, les idées de Nicolas m’apparaissent comme les plus modernes.

Aujourd’hui, pour panser les blessures de ces êtres humains torturés en Afrique, dans les Balkans, au Moyen-Orient et ailleurs, nous devons nous recentrer sur cet « esprit universel » et retrouver un optimisme culturel sans limites, tel qu’exprimé, par exemple, dans le sermon prononcé par Nicolas en 1454 à Brixen, pour le jour de l’Épiphanie. Ce sermon, qui a été qualifié, à juste titre, d’hymne à la civilisation, fait l’éloge des arts et des sciences, qui incarnent le grand don de l’humanité que tous doivent recevoir en partage, afin que nul ne se voit indûment retardé dans son développement.

A la fin de l’un de ses écrits, Nicolas propose même que toute nouvelle découverte soit déposée dans une urne internationale, à laquelle le monde entier devrait avoir accès afin de ne pas retarder inutilement le progrès de tous.

Nicolas était convaincu que c’était la seule façon de penser véritablement humaine, et je suis entièrement d’accord avec lui. En 1459, il écrit que l’âme humaine est substantiellement supérieure à toute altérité. Elle peut effectivement s’en débarrasser car elle porte en elle l’image indivisible de toute chose. Si l’âme pense de cette façon, c’est en opérant dans un temps intemporel. C’est ce que le penseur américain Lyndon LaRouche appelle la « simultanéité de l’éternité » !

Aujourd’hui, l’idée d’une communauté de nations souveraines, fondée sur le bien commun de tous et sur le droit international des peuples à disposer d’eux-mêmes, est devenue une question de vie ou de mort pour la civilisation humaine.

Ne pourrions-nous pas, pour notre plus grand bien, et comme le plus beau cadeau que nous puissions offrir à Nicolas de Cues pour son 600e anniversaire, développer la même puissance intellectuelle, le même engagement existentiel et la même passion pour les grandes idées ?

Si je regarde autour de moi dans cette salle, j’y vois des représentants de tous les continents. Réjouissons-nous de cette si belle diversité culturelle, ici présente, car nous sommes Un avant d’être Multiple.

Merci d’adhérer et de faire un don à l’Institut Schiller.

Pour lire Nicolas de Cues en français :

Nous tenons à féliciter ici les efforts de Marie-Anne Vannier et les éditions du CERF, en particulier pour la publication en 2013, à un prix accessible pour tous, d’une anthologie de Nicolas de Cues.

Au sommaire de cette anthologie de Nicolas de Cues :

- De la Docte Ignorance (De Docte Ignorantia)

- Des conjectures (De Coniecturis) ;

- La filiation divine (De Quarendo Deum) ;

- La sagesse selon le simple (Idiota de Sapientia) ;

- De la pensée (De Mente) ;

- La vision de Dieu (De Visione Dei) ;

- La Paix de la Foi (De Pace Fidei) ;

- Le traité du Béryl, (De Beryllo) ;

- Du jeu de la boule (De Ludo Globi) ;

- Lettre au novice Albergati

- Sermons ;

- Testament de Nicolas de Cues.