Depuis quarante ans Lyndon LaRouche et surtout Helga Zepp-LaRouche, ont souligné l’importance cruciale de la pensée si fertile de cet artisan de premier plan de la Renaissance italienne et européenne. Luca Pacioli, Léonard de Vinci, Johannes Kepler, Wilhelm Leibniz et Georg Cantor, presque tous ont explicitement reconnu leur dette intellectuelle envers le cusain.

Sa sainteté a comparé la situation actuelle à « une autre époque troublée, le XVe siècle », où « beaucoup de ses contemporains [de Cues] vivaient dans la peur, d’autres s’armaient en préparant de nouvelles croisades ». Cependant, Cues « croyait en l’humanité. Il comprenait qu’il existe des opposés à maintenir ensemble ».

Léon XIV a exhorté ses fidèles : « Devenons un peuple où les contraires s’unissent. »

Voici le texte de cette partie de sa catéchèse :

Espérer, c’est ne pas savoir

« Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue !

Vous êtes arrivés au terme de votre pèlerinage, mais, comme les disciples de Jésus, nous devons maintenant apprendre à habiter un monde nouveau. (...)

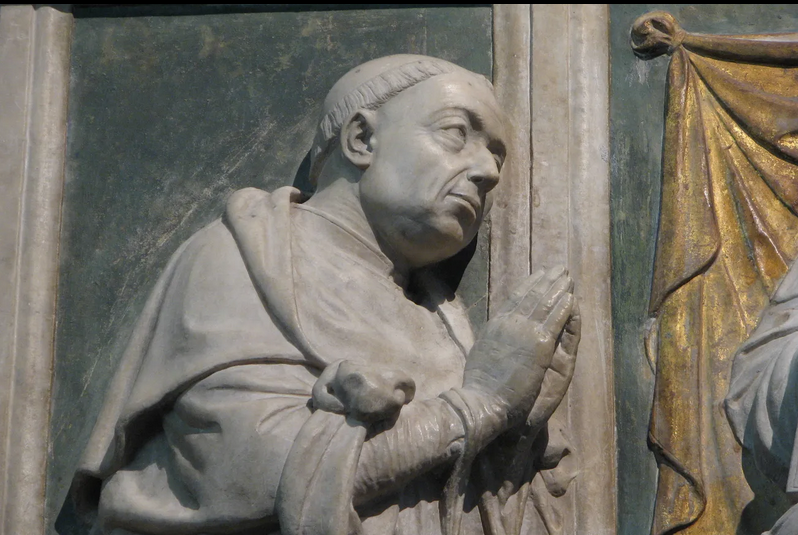

À une époque tout aussi tourmentée, le XVe siècle, l’Église eut un cardinal encore peu connu aujourd’hui. Ce fut un grand penseur et un serviteur de l’unité. Il s’appelait Nicolas et venait de Cues, en Allemagne : Nicolas de Cues (Niccolo Cusano).

Il nous enseigne qu’espérer, c’est aussi « ne pas savoir ». En effet, comme l’écrit saint Paul : « Ce que l’on voit, comment pourrait-on encore l’espérer ? » (Romains 8 :24).

Nicolas de Cues ne pouvait pas voir l’unité de l’Église, secouée par des courants opposés et divisée entre Orient et Occident. Il ne pouvait pas voir la paix dans le monde ni entre les religions, à une époque où la chrétienté se sentait menacée de toutes parts. Mais, tandis qu’il voyageait en tant que diplomate du Pape, il priait et réfléchissait. C’est pourquoi ses écrits sont remplis de lumière.

Beaucoup de ses contemporains vivaient dans la peur ; d’autres s’armaient, préparant de nouvelles croisades. Nicolas, en revanche, choisit dès son plus jeune âge de fréquenter ceux qui avaient de l’espérance, ceux qui approfondissaient des disciplines nouvelles, ceux qui relisaient les classiques et retournaient aux sources. Il croyait en l’humanité. Il comprenait qu’il y avait des opposés à maintenir ensemble, que Dieu est un mystère dans lequel ce qui est en tension trouve l’unité.

Nicolas savait qu’il ne savait pas, et c’est ainsi qu’il comprenait toujours mieux la réalité. Quel grand don pour l’Église ! Quelle invitation à la conversion du cœur ! Voici son enseignement : – faire de la place, concilier les contraires, espérer ce qui n’est pas encore visible.

Il parlait d’une « docte ignorance », signe d’intelligence. Le protagoniste de certains de ses écrits est un personnage curieux : l’idiot — une personne simple, sans instruction, et qui pose aux savants des questions élémentaires, remettant en cause leurs certitudes. Il en va de même dans l’Église d’aujourd’hui : combien de questions viennent ébranler notre enseignement ! Les questions des jeunes, des pauvres, des femmes, de ceux que l’on a réduits au silence ou condamnés parce qu’ils sont différents de la majorité. Nous vivons un temps béni : que de questions ! L’Église devient experte en humanité si elle marche avec l’humanité et garde dans son cœur l’écho de ses questions.