En souvenir de mon ami Philippe Jamet, rédacteur de la revue scientifique Fusion, devenu expert en astrophysique et en sciences spatiales lors de sa détention en prison.

« Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. »

(Victor Hugo)

Par Karel Vereycken

Aussi bien nos concitoyens que ceux qui espèrent se faire élire aux plus hautes fonctions par leurs votes, réclament sans cesse une répression accrue, accompagnée de peines de prison toujours plus longues.

Avec le « tsunami blanc » de la cocaïne, sommet visible de l’iceberg d’un narcotrafic en pleine expansion, et les innombrables crimes et délits qu’il engendre dans son sillon (prostitution, vol, meurtre, racket, chantage, torture, etc.), les conditions de sécurité des Français et de la France ne pourront qu’empirer. « Mettre les méchants en prison » ou les éloigner de la société semble a priori une bonne idée pour le citoyen lambda.

Cependant, en rester là, en faisant simplement plus de l’existant, sans attaquer les problèmes à la source, revient à jeter de l’essence sur l’embrasement en cours. Car tant que les individus qui sortent de prison se retrouvent, tant sur le plan psychologique que social et économique, dans un état pire qu’au moment de leur incarcération, le problème restera entier.

En réalité, c’est la prévention de la récidive par une réinsertion sociale (un sujet qui n’est pas à la mode) qui reste la mère de toutes les batailles. Si on la perd, on perdra toutes les autres.

Etat des lieux

Les derniers chiffres de la situation des prisons font réfléchir. Début juillet 2025, on comptait 103 499 personnes placées sous écrou, un nombre qui ne cesse d’augmenter. De ce total, il faut enlever les 18 548 personnes non détenues, mais faisant l’objet d’un placement sous bracelet électronique ou d’un placement à l’extérieur.

En clair, 84 951 incarcérés pour seulement 62 509 places opérationnelles. L’indignité est donc absolue, surtout quand on sait que sur ce total, 22 822 (presqu’un quart) sont des prévenus, en détention dans l’attente de leur jugement définitif.

Si la durée maximale de la détention provisoire est de six mois, le Code de procédure pénale invite à privilégier d’autres mesures en vue de prévenir une nouvelle infraction par la personne mise en cause, ou de garantir sa présence devant le tribunal ou le juge :

- Le contrôle judiciaire (CJ) : la mesure implique des limitations de la liberté d’aller et venir (interdiction de sortir de certaines limites territoriales, de s’absenter de son domicile, de se rendre dans certains lieux déterminés, obligation de remettre son passeport, etc.).

- Le contrôle judiciaire socio-éducatif (CJSE) avec un accompagnement spécifique : « Une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique », visant la « réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ».

- L’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) qui implique de rester dans un endroit déterminé (généralement son domicile), aux heures et jours fixés par le juge et de porter à la cheville un bracelet électronique.

Au sujet du surpeuplement carcéral croissant, Le Monde du 1 août 2025 note que

La pire situation est celle du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Faa’a-Nuutania, en Polynésie française, qui atteint la densité carcérale démentielle de 318,5 %, soit la plus élevée de France.

Cette suroccupation se traduit en pratique par des matelas au sol, faute de place en lits. Au 1er mai 2025, la France comptait 5234 matelas au sol, d’après l’Observatoire international des prisons (OIP). La mise à disposition d’un matelas au sol contrevient à la règle européenne selon laquelle « chaque détenu doit disposer d’un lit séparé et d’une literie individuelle convenable ». En attendant de pouvoir faire mieux, l’administration pénitentiaire annonce la construction de préfabriqués ou envisage d’aménager des vieux cargos en navires-prisons...

Il ne s’agit pas ici de blâmer le personnel pénitentiaire, qui fait souvent des merveilles avec de faibles moyens, mais de repenser tout un système devenu indigne au-delà du pensable. Lors de la crise du Covid, la situation a failli sortir hors de tout contrôle. Avec la contamination rapide des prisonniers entassés comme des sardines et leur soudaine difficulté à se fournir en stupéfiants, qu’on tolère en prison pour y acheter la paix sociale, l’émeute généralisée n’était pas loin.

Entre-temps, sur nos écrans, des démagogues comme Laurent Wauquiez et Nicolas Dupont-Aignan fantasment joyeusement sur le retour des bagnes pour enfermer loin de la métropole les étrangers en situation irrégulière ou les djihadistes. Le Royaume-Uni et les Etats-Unis concluent des « deals » avec des pays comme le Rwanda ou le Salvador pour y exporter leurs surplus de délinquants. Des solutions de l’époque coloniale, connues pour avoir lamentablement échoué, font ainsi leur retour !

Qui sont les personnes incarcérées ?

Le gâchis humain devient encore plus insupportable lorsqu’on examine la fragilité des personnes incarcérées.

Selon la section française de l’OIP :

« 96,4 % des détenus sont des hommes, la moitié des personnes détenues a moins de 33 ans, et plus d’un sur cinq a moins de 25 ans. Une large proportion de personnes détenues est issue d’un milieu défavorisé et connaît une situation de grande précarité, l’incarcération étant souvent le résultat d’un long processus de désaffiliation par lequel les personnes s’éloignent des systèmes sociaux.

- Formation : 44 % des personnes détenues n’ont aucun diplôme ; plus de 80 % ont un niveau inférieur au baccalauréat ; un quart ont des besoins importants dans la maîtrise des savoirs de base ; 10% sont en situation d’illettrisme.

- Emploi : plus de la moitié sont sans emploi avant l’incarcération.

- Addiction : 38 % des personnes incarcérées depuis moins de six mois souffrent d’une addiction aux substances illicites et 30 % à l’alcool.

- Psychiatrie : 7,3 % des personnes détenues sont atteintes de schizophrénie, 21 % de troubles psychotiques dont des psychoses hallucinatoires, 33 % d’anxiété généralisée et 40 % d’un syndrome dépressif sévère. Au total, huit hommes détenus sur dix et plus de sept femmes sur dix présentent au moins un trouble psychiatrique, la grande majorité en cumulant plusieurs ainsi que des dépendances. »

Ecole du vice ?

Faute de volonté, et surtout faute d’y mettre les moyens, au nom de l’impératif de rendre la justice et de protéger la société, on crée donc une nouvelle injustice dont l’effet boomerang apparaît désormais au grand jour.

Combien de jeunes djihadistes, de narco-trafiquants et autres criminels ont pu se constituer en réseau et se perfectionner en fréquentant en prison des professionnels du grand banditisme et des criminels confirmés ? Pas un jour sans que l’actualité ne nous offre le récit de narco-trafiquants incarcérés organisant à distance, grâce à leurs accès aux réseaux de télécommunications et parfois grâce à des complices en haut lieu, leurs activités criminelles et hautement lucratives, y compris le trafic d’armes, l’enlèvement et la torture de leurs concurrents ou leur armée de sicarios tueurs à gage, souvent mineurs.

Cette récidive qui récidive

Alors que la tendance naturelle du gouvernement est à recourir plus largement aux peines de détention, une étude du Service de la statistique, des études et de la recherche (SSER) du ministère de la Justice, parue en décembre 2024, révèle un taux de récidive inquiétant de 63 %. Pas loin des Etats-Unis où ce taux est de 66 % ! À titre comparatif, il n’est que de 31 % en Finlande et de 20 % en Norvège.

L’étude porte sur le parcours de plus de 45 000 détenus sortis de prison en 2016 et sur leur comportement dans les cinq années suivantes. Premier enseignement : près de deux sur trois récidivent au cours de cette période, dont 35 % le font dans la première année suivant la fin de leur détention, avec un taux de récidive dépassant 15 % lors des quatre premiers mois, et pas toujours pour le même type de crime ou délit qui leur a valu leur précédente condamnation. L’étude précise aussi que « les détenus âgés de moins de 25 ans à leur sortie de prison récidivent nettement plus que ceux âgés de 55 ans et plus à la levée d’écrou », avec un taux de 77 % pour le premier groupe contre 29 % pour le second. Pire encore, la récidive est deux fois plus importante chez les détenus qui ont déjà été condamnés deux fois, plutôt qu’une seule. En résumé, plus on est condamné, plus on prend le risque de retourner en prison !

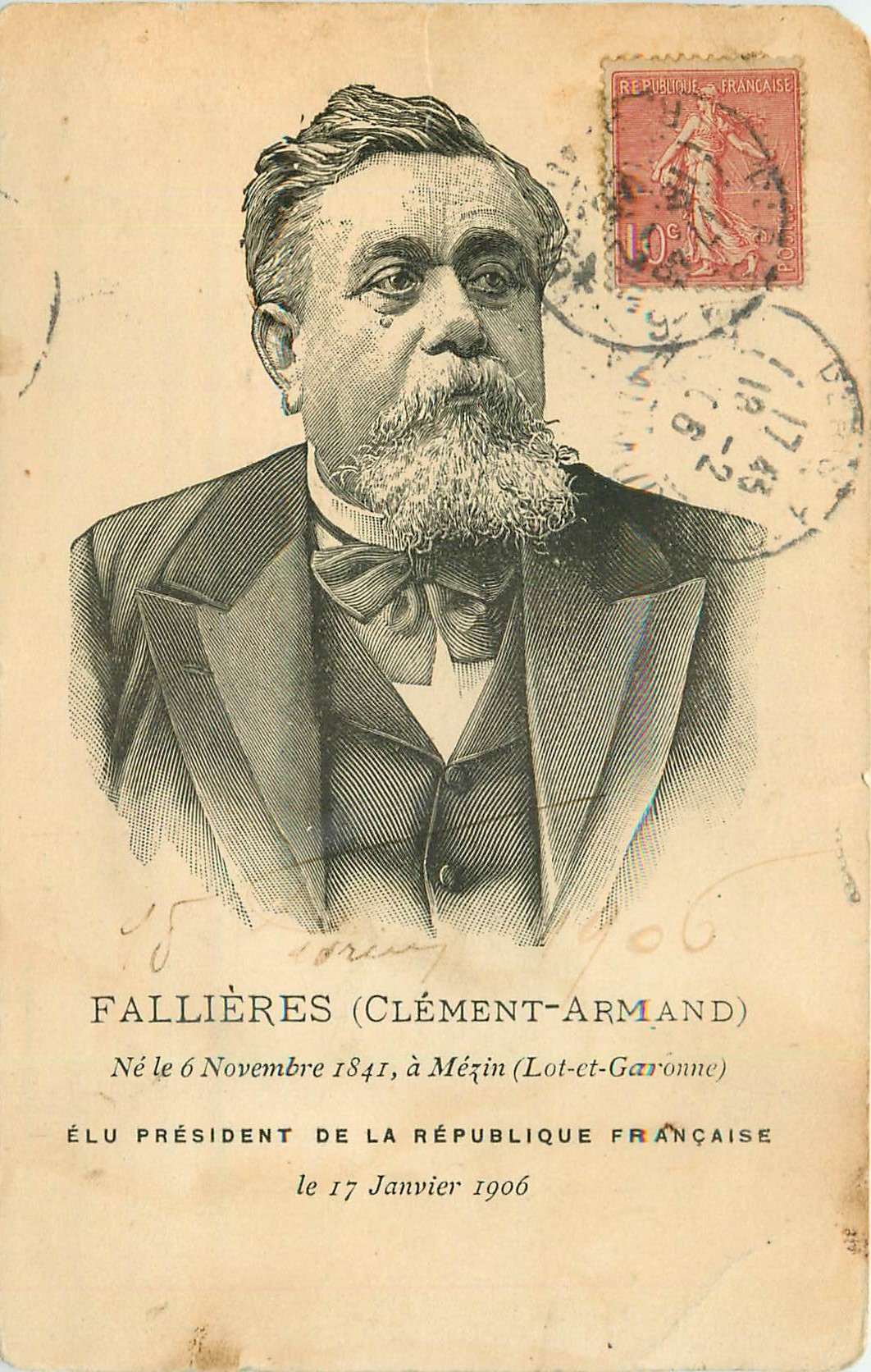

Le combat d’Armand Fallières

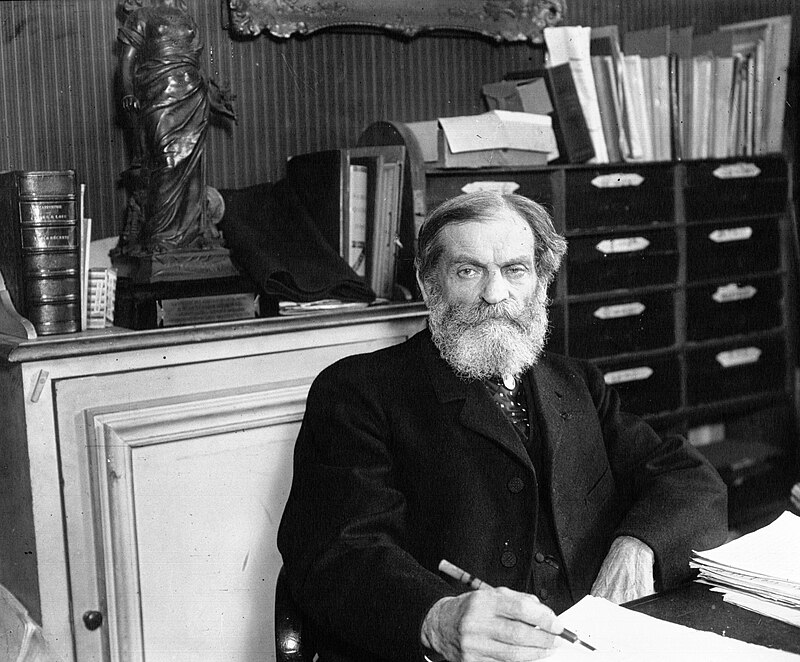

Un colloque de 2006 a mis en lumière le combat exemplaire d’Armand Fallières à la fin du XIXe siècle, visant à prévenir la récidive à une époque où le visage de la criminalité changeait avec l’évolution de la société et des idées, le progrès économique et social et la montée de l’opinion publique.

Placé au cœur des préoccupations criminelles et pénales de son époque de par les hautes fonctions qu’il occupe au ministère de l’Intérieur en charge des prisons (1881-1883 et 1887) puis de la justice (1887-1888 et 1890-1892), et enfin, à la tête de l’Etat (1906-1913), Armand Fallières, opposé par principe à la peine de mort, est un témoin de premier plan, et parfois un acteur, de la lutte contre la récidive. C’était son point fort, bien qu’il reste critiquable sur beaucoup d’autres points.

Un peu comme aujourd’hui, à partir de 1825, les tableaux statistiques de la justice criminelle indiquent une progression constante de la criminalité, tous crimes et délits confondus, dans toutes les couches de la société. Aux récidivistes de la fin du XIXe siècle se substituent au tournant du siècle, de façon encore plus inquiétante pour l’opinion, une « armée du crime », organisée en bandes de mineurs délinquants sévissant le soir (les « Apaches ») dans les grandes villes, ainsi qu’une explosion des crimes de sang liés à la débauche et aux addictions, en particulier à l’alcoolisme.

Sous l’influence du positivisme, des scientifiques et des intellectuels élaborent diverses théories. Au déterminisme biologique s’oppose le rôle joué par le mimétisme et l’influence des facteurs sociaux dans l’origine de la criminalité.

Mais pour maintenir l’ordre et la tranquillité publique, les gouvernements persistent à durcir les peines afin de lutter plus efficacement, espèrent-ils, contre la récidive.

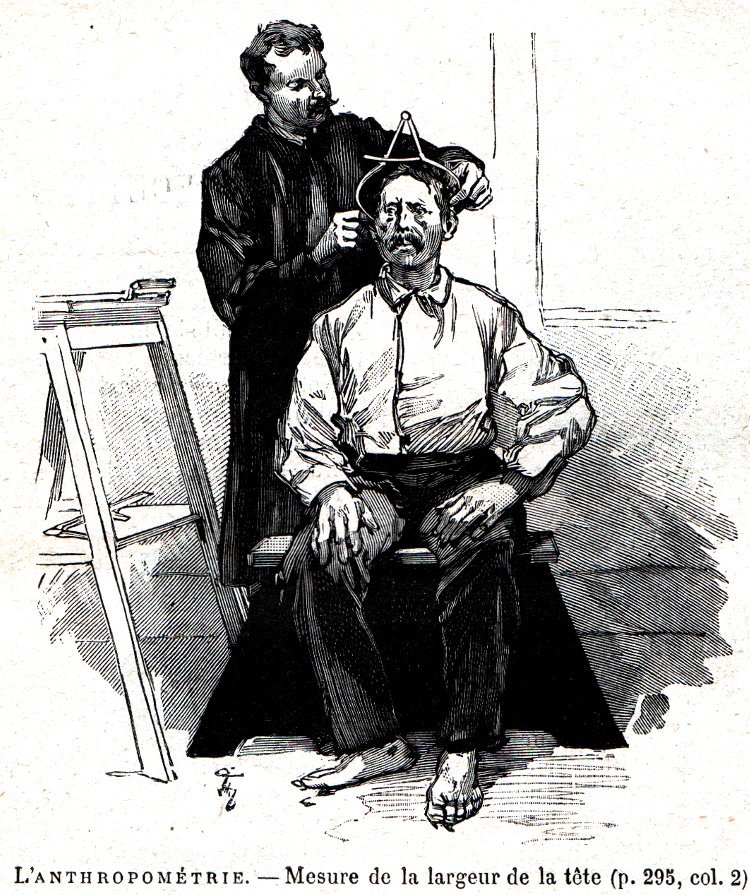

Vers 1880, avec Alphonse Bertillon, « l’anthropométrie » triomphe. Les criminels sont identifiés par leurs mensurations corporelles (bertillonnage) et leur état jugé inaltérable. En 1893, 500 000 fiches sont rédigées par le service de l’identité judiciaire chargé de la centralisation des données.

Ultime recours contre les multirécidivistes, la « relégation » sert alors, aux frais de l’Etat, à éloigner définitivement du territoire national les condamnés jugés incorrigibles dont le « relèvement » est impossible, et à peupler et exploiter les colonies françaises (Guyane et Nouvelle-Calédonie). Prononcée par les tribunaux, elle n’est pas considérée comme une peine mais une mesure préventive.

Vu de Paris, le « transporté » devient un colon de la Guyane ou de la Nouvelle-Calédonie, éloigné des centres corrupteurs, honnête et travailleur, vivant dans un lieu paradisiaque. En fait, les conditions de détention puis d’installation après la peine sont catastrophiques. En Nouvelle-Calédonie, le libéré est confiné dans un camp, sur la presqu’île Ducos, mal nourri, sans emploi et sans protection, au milieu d’une population hostile.

Entre 1885 et 1902, plus de 10 000 récidivistes furent envoyés en exil et l’on comptait en 1902, 16 800 relégués et forçats dans les deux colonies françaises. Mal préparée, cette « politique du débarras » fut un échec aussi bien sur le plan pénal et économique que financier.

Pour que la prison ne soit pas l’école du vice

Face au désastre provoqué par des approches qu’on voit reprises aujourd’hui en France, un consensus se dégage pour reconnaître que la détention collective est l’école du vice, du crime et de la récidive. Ce n’est que par l’encellulement individuel qu’on pourra réduire la promiscuité dans les prisons de courtes peines et limiter les risques de récidive ainsi que la « contagion morale ». Si la cellule est efficace pour le repentir et le remord, estime-t-on à l’époque, jamais le coupable ne doit sombrer dans le désespoir pouvant l’amener au suicide ou à la folie. Pour l’en préserver, la religion, l’instruction et le travail, d’où le souhait de visites quotidiennes du directeur, de l’aumônier, des surveillants, de l’instituteur et de la famille.

Cette prise de conscience suscite la création d’une commission d’enquête composée de parlementaires et de spécialistes. Son rapport et ses travaux débouchent sur la loi du 5 juin 1875 sur le régime des prisons départementales (peines inférieures à 1 an et 1 jour).

- L’article 1 pose le principe de l’emprisonnement individuel pour tout détenu (base fondamentale du système, avec la séparation de jour et de nuit des inculpés, prévenus et accusés).

- Dans l’article 2, l’emprisonnement en cellule individuelle pour tous les condamnés jusqu’à 1 an et 1 jour devient la règle. Pour les peines supérieures à 1 an, l’emprisonnement individuel devient facultatif, mais s’il est choisi par le détenu, il donne droit à une réduction d’un quart de la durée de la peine encourue (art. 4). A l’époque, l’isolement est donc considéré comme une sorte de punition, alors qu’aujourd’hui il s’agit tout simplement de respecter la dignité humaine et des conditions de détention acceptables.

La loi prévoyait également que toutes les nouvelles prisons respectent cette organisation par cellule. Manque de crédits et de volonté politique : la réforme peine à s’appliquer et est stoppée par la Première Guerre mondiale. Selon un dossier constitué par l’Ecole de l’administration pénitentiaire, en 1927, on ne recense que 70 prisons « cellulaires » sur 160 établissements.

Si la loi prévoit bien l’encellulement préventif (pour les prévenus, afin de les soustraire au contact des criminels) comme l’encellulement expiatoire (c’est la règle pour tous), l’amendement du détenu (la modification de la mentalité d’un être souvent perverti et multirécidiviste, pour qu’il se conduise en « honnête homme ») restera toujours secondaire alors que, tout au long du XIXe siècle, le but recherché de la peine est son caractère réformateur et régénérateur.

La loi Bérenger

Dans le même souci de réduire la récidive, les aménagements de peine constituent un véritable tournant dans la pratique judiciaire de l’époque.

Comme le relate le site de l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) :

Jugées trop laxistes, ces mesures provoquent bien des remous dans l’opinion au regard de la criminalité qui, elle, ne cesse d’augmenter, relançant épisodiquement la question de l’application de la peine de mort.

Un long combat

Le principe de l’encellulement individuel est donc aussi vieux que la IIIe République. Il revient sur le tapis après la Libération, en 1945, avec la réforme des institutions pénitentiaires, dite loi Amor, cette fois dans un souci de réhabilitation du condamné au moment de sa libération, mais son application se fait toujours attendre…

En 2000, l’encellulement individuel refait surface au détour de la loi renforçant la présomption d’innocence, cette fois de manière ambitieuse. La règle est affichée comme l’une des priorités des commissions d’enquête parlementaires sur les prisons, qui avaient dénoncé, en juillet de la même année, une situation carcérale « humiliante pour la République » et « indigne de la patrie des droits de l’homme ».

Mais, comme le note Delphine Roucaute dans Le Monde,

On attend toujours. En clair, une loi discutée et adoptée il y a 150 ans n’est toujours pas mise en application !

Qu’est-ce qu’une cellule individuelle ?

N’oublions pas qu’aujourd’hui, dans nos prisons, la notion de cellule individuelle ne revêt qu’une simple notion d’espace ! La circulaire du 16 mars 1988 fixe un barème très clair :

• jusqu’à 11 m² : 1 place

• plus de 11 à 14 m² inclus : 2 places

• plus de 14 à 19 m² inclus : 3 places

• plus de 19 à 24 m² inclus : 4 places

• plus de 24 à 29 m² inclus : 5 places

• plus de 29 à 34 m² inclus : 6 places

• plus de 34 à 39 m² inclus : 7 places

• plus de 39 à 44 m² inclus : 8 places

• plus de 44 à 49 m² inclus : 9 places

• plus de 49 à 54 m² inclus : 10 places

• plus de 54 à 64 m² inclus : 12 places

• plus de 64 à 74 m² inclus : 14 places

• plus de 74 à 84 m² inclus : 16 places

• plus de 84 à 94 m² inclus : 18 places

• plus de 94 m² : 20 places

Au 1er octobre 2014, selon le rapport Raimbourg, la France comptait 49 681 cellules, dont 40 857 individuelles, au sens de la circulaire de 1988. Toutefois, le rapport ne précise pas le nombre de cellules comprises entre 9 et 11 mètres carrés. Or, dans le commentaire accompagnant les règles pénitentiaires européennes, on peut lire :

A cette date, cependant, seules 63 % des cellules françaises (31 080) faisaient entre 9 et 11 mètres carrés, surface respectant les normes française et européenne. Les autres (37 % du total) sont donc encore plus exiguës.

Enfin, toujours selon le rapport Raimbourg, on ne dénombrait que 26 341 personnes seules en cellule au 28 octobre 2014 (40 % de la population détenue à cette date).

La situation dans nos prisons est donc, pour une grande partie des détenus, carrément illégale, même si ces derniers ont la possibilité d’attaquer l’administration pénitentiaire afin de lui réclamer des dommages et intérêts pour non-application du principe de l’encellulement individuel. La chancellerie prévoit d’ailleurs une enveloppe de 20 millions d’euros pour assurer ces éventuels dédommagements. S’il apporte des éléments prouvant une situation dégradante, le détenu peut obtenir une indemnité d’un millier d’euros ou son transfert, entraînant un éloignement de sa famille et de son avocat.

En plus du problème récurrent de surpopulation, les prisons françaises souffrent de la vétusté de leurs bâtiments, criante lors des périodes de fortes chaleurs, qui pose la question des conditions de détention des détenus et des risques pour leur santé. La France figure parmi les mauvais élèves en Europe en termes de surpopulation carcérale, en troisième position derrière la Slovénie et Chypre, selon une étude publiée en juillet 2025 par le Conseil de l’Europe. Et, après le Bénélux, Malte et la Macédoine, nous sommes un des pays où l’on enregistre le plus de suicides en prison (15,5 suicides pour 10 000 détenus en 2010).

Darmanin à l’offensive

Le projet de loi visant à assurer une Sanction rapide, utile et effective (SURE), que Gérald Darmanin a présenté le 28 juillet dernier (selon ses dires, avec l’appui du président de la République), s’il peut enjoliver son statut de candidat présidentiel, rate l’essentiel.

Certes, puisqu’on refuse de prendre à bras-le-corps la prévention de récidive, l’aménagement des peines (appliqué sans le moindre effort conséquent de la part de l’État en faveur d’une réelle réhabilitation et réinsertion des détenus) ne peut apparaître que comme totalement laxiste par rapport à l’accélération de la récidive qu’elle engendre mécaniquement.

En bon sophiste, Darmanin met le doigt sur un paradoxe : sur 93 000 peines prononcées en 2024. 41 % ont été aménagées ou converties avant toute incarcération, contre 33 % en 2019. Et ceci alors que le quantum moyen de peine prononcé est passé de 5 mois en 1960 à quasiment 11 mois en 2024.

Selon le ministre, on punit donc plus que par le passé, mais les peines ont plus de mal à être exécutées, d’où le sentiment d’une justice laxiste dans l’opinion publique, alors que les magistrats, selon lui, se désespèrent de la situation.

Pour y faire face, Darmanin entend proposer un projet de loi qui supprimerait les dispenses de peine, le sursis étant réservé aux personnes n’ayant jamais été condamnées.

Selon lui, ces mesures pourraient réduire le nombre de détenus, car seuls ceux qui sont réellement condamnés seraient incarcérés. Aux yeux du garde des Sceaux, les trois types de faits qui méritent de la prison ferme sont : les atteintes aux personnes, le trafic de stupéfiants et les atteintes à l’intégrité de la République, notamment sur les personnes dépositaires de l’autorité publique.

Sur le fond, c’est un autre paradigme culturel qui doit voir le jour. Peut-on espérer parvenir à réintégrer des individus en grande déshérence, dans une société assujettie à une oligarchie financière résolument engagée dans la désintégration de la famille, des services publics, des États et même de l’esprit des individus ? Sanctionner sans merci les réseaux financiers qui blanchissent l’argent du narcotrafic et du crime serait un premier acte inaugurant un changement d’époque.

Quelques pistes de solutions :

- Accueillir les personnes souffrant de graves troubles psychiatriques dans des structures appropriées, dotées de moyens et de personnels suffisants.

- Appliquer la loi de 1875 sur l’encellulement individuel.

- Proposer systématiquement aux détenus l’apprentissage de la lecture et l’obtention du permis de conduire, éventuellement en échange d’une réduction de peine.

- Doter les tribunaux de moyens et de personnels permettant, en réduisant les délais d’attente, d’écourter substantiellement la période de détention provisoire ;

- Intégrer, sur la base de volontariat, des jeunes détenus dans des unités du génie civil, de la Légion étrangère ou de tout autre corps militaire capable de leur redonner un sens de dignité et de citoyenneté. Des travaux de génie civil (entretien des canaux, des forêts, etc.) peuvent offrir des chantiers de formation pour les futurs ex-détenus. Ce qu’a pu tester avec succès Emmanuel de Richoufftz, le « général des banlieues », peut servir de modèle.

- Assurer un toit aux détenus à leur sortie de prison. En 2019, on estimait qu’un tiers des SDF étaient des ex-détenus, des enfants placés ou des malades psychiatriques.

Dépenser plus et surtout faire autrement sont les conditions nécessaires pour avoir des prisons qui n’aggravent pas l’indignité des détenus. Elles ne sont en aucun cas suffisantes. Dans une société injuste et pratiquant une logique d’exclusion et de classe, la prison ne peut qu’être un reflet du modèle social. Dans un monde dirigé au sommet par une mafia oligarchique et dans la rue par ses excroissances, seule une volonté politique de combattre cette mafia rétablira une crédibilité sociale à la base.

Cela commence par refaire de l’Ecole le fondement de la République et de la prison l’exception rendue nécessaire par les dévoiements individuels. Avec la conviction que tous les individus de l’espèce humaine sont porteurs de germes du bien commun.