Lors du premier Angélus de l’année, célébré devant une foule rassemblée place Saint-Pierre à Rome, le pape François, dans le cadre de l’année jubilaire qui s’ouvre, a vivement invité les pays de tradition chrétienne à annuler les dettes des pays les plus pauvres. Il a conclu en appelant à la remise de la dette des pays pauvres en cette année 2025 : « que le jubilé soit l’occasion de remettre les dettes, en particulier celles qui pèsent sur les pays les plus pauvres. Chacun est appelé à pardonner les offenses reçues, car le Fils de Dieu, qui est né dans le froid et l’obscurité de la nuit, remet toutes nos dettes. »

Déjà en juin dernier, selon l’Osservatoro Romano, le pape François avait invité les dirigeants du monde à inventer : « une nouvelle architecture financière internationale audacieuse et créative. »

« Le Jubilé nous demande de traduire cette remise des dettes au niveau social, afin qu’aucune personne, aucune famille, aucun peuple ne soit écrasé par les dettes », a-t-il affirmé lors de l’Angelus. Un sujet clairement d’actualité en France !

L’ONG française CCFD-Terre Solidaire, dans son communiqué du 23 décembre 2024, souligne que ces dernières années, la dette des pays du Sud a explosé. Selon la dernière édition du Rapport sur la dette internationale de la Banque mondiale, les pays en développement ont dépensé 1 400 milliards de dollars au titre du service de leur dette extérieure en 2023. Les intérêts remboursés s’élèvent à eux seuls à 406 milliards de dollars, pas moins que 29 % ! La dette étouffe de nombreux pays et les empêche d’investir dans les politiques publiques qui permettraient de subvenir aux besoins de leurs populations. Ainsi, le service de la dette représente 2,7 fois les dépenses d’éducation, 4,2 fois les dépenses de santé et 11 fois les dépenses de protection sociale.

A cela s’ajoute que la nature de la dette a également évolué. Depuis 2000, ce sont des créanciers privés (des banques commerciales, des fonds de pension, des fonds d’investissements…) qui détiennent la majorité des dettes des Etats. Or, ils n’ont aucune obligation de participer aux initiatives internationales publiques de restructuration et d’annulation de dette.

Annuler les dettes, un rêve de gauchistes ?

En 2020, la CNUCED [1] avait proposé d’octroyer aux pays en développement une aide financière de 2500 milliards d’euros pour surmonter le choc provoqué par la pandémie mondiale de coronavirus. En faisait partie l’annulation de 236 milliards d’euros de dettes africaines. Il n’en fut rien.

En fait, depuis l’aube des temps, la destruction des registres de dettes et la réforme agraire figurent au cœur des revendications sociales. Cependant, des souverains éclairés, aussi bien en Mésopotamie (Hammourabi) qu’en Égypte (Ptolémée), agissant dans leur propre intérêt comme dans celui de l’avenir de la société, ont su concéder périodiquement l’annulation de toutes les dettes et la restauration des droits des paysans, souvent comme une sorte de reset au début de leur règne. [2]

Dans Dette, 5000 ans d’histoire, l’anthropologue américain David Graeber rappelle que le premier mot que nous ayons pour « liberté », à travers toutes les langues humaines, est l’amargi sumérien, qui signifie libération de la dette et, par extension, la Liberté en général, le sens littéral étant « retour à la mère » dans la mesure où, une fois les dettes annulées, les esclaves de la dette pouvaient rentrer chez eux. C’est une vision que l’on retrouve dans la loi mosaïque, aujourd’hui foulée aux pieds par les dirigeants israéliens.

Cette perspective, l’opportunité de construire un avenir commun grâce à une reconstruction mutuellement bénéfique, reste la clé pour ramener les belligérants à la table de négociations, et donc pour instaurer une paix durable.

Le nouveau nom de la paix

Alors que le seuil d’un million de soldats morts ou blessés aurait été franchi dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine, selon un décompte publié par le Wall Street Journal en septembre, et que la revue médicale The Lancet avance le chiffre de 186 000 morts probables, résultant du génocide en cours à Gaza, le pape François n’exprime pas seulement un sentiment de compassion pour ce tsunami de morts inutiles, mais rappelle puissamment le lien consubstantiel entre la paix et le développement économique. « Le développement est le nouveau nom de la paix », écrivait déjà en 1967 le pape Paul VI dans son encyclique Populorum Progressio.

Implicitement, le pape nous rappelle à nos devoirs sacrés d’humanité. Car si l’on voit toutes ces guerres et génocides ravager notre monde, c’est que nous, peuples de républiques et de nations qui se sont hissées sur les marches des temps modernes, avons échoué collectivement à écarter ce qu’on appelait à l’époque d’Hitler la « bête immonde » : les empires financiers prédateurs.

Aveuglées et rendues folles par l’argent et le pouvoir, ces « élites » de pacotille, lorsque leurs empires de papier chancellent, suivant l’exemple de l’Empire britannique lançant les « guerres de l’opium » contre la Chine, choisissent sans la moindre hésitation l’économie de la drogue et du crime, et la guerre.

Réforme financière en profondeur

La clé pour mettre l’humanité à l’abri de tels monstres, c’est une réforme financière en profondeur. Comme l’avait fait Sully, le génial ministre des Finances d’Henri IV (dont François Bayrou ose encore se réclamer), elle commencera par un audit des dettes, suivi d’un triage séparant les dettes légitimes (ayant engendré une vraie richesse au profit du plus grand nombre) des dettes illégitimes et « odieuses » (n’ayant servi qu’à enrichir une caste de parasites financiers et de faux-monnayeurs).

Dette odieuse

Selon la doctrine juridique théorisée par le conservateur russo-américain Alexander Nahum Sack (1890-1955) en 1927 [3], une dette est « odieuse » lorsque deux conditions sont réunies :

- l’absence de bénéfice pour la population : la dette a été contractée non dans l’intérêt du peuple et de l’État, mais contre son intérêt et/ou dans l’intérêt personnel des dirigeants et des personnes proches du pouvoir ;

- la complicité des prêteurs : les créanciers savaient (ou étaient en mesure de savoir) que les fonds prêtés ne profiteraient pas à la population.

Selon cette doctrine, la nature (despotique ou démocratique) du régime concerné n’entre pas en ligne de compte. Je vous renvoie à notre article sur Haïti, De l’esclavage physique à l’esclavage monétaire, exemple caricatural d’une dette odieuse. Le nouveau président haïtien du Conseil de transition, Leslie Voltaire, vient d’ailleurs de réclamer à la France le remboursement de la dette d’indépendance que son pays lui a versée de 1825 à 1883, pour dédommager les propriétaires français d’esclaves. Mieux que rembourser, nous estimons que la France devrait plutôt investir un montant équivalent dans la reconstruction d’Haïti !

Audit de la dette, triage des créances, séparation bancaire et banques nationales

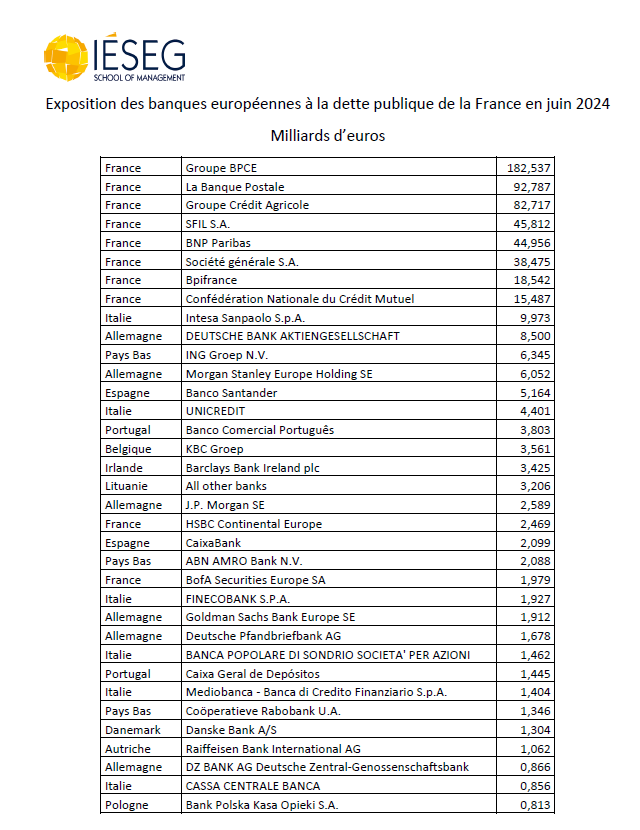

En premier lieu, pour qu’un audit de la dette puisse avoir lieu, une dés-anonymisation de la dette s’impose. A ce jour, l’on sait assez peu des détenteurs de la dette publique. Leur identité est protégée par l’alinéa IV de l’article L. 228-2 du Code de commerce qui stipule :

Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations ou de titres de créances négociables autre que les personnes morales de droit public a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres.

En clair, l’État (un acteur public) ne dispose pas d’une base de données recensant les détenteurs de ses titres de dette alors que les sociétés par actions (des acteurs privés) peuvent disposer d’un tel suivi « en continu » de l’identité des personnes qui détiennent leur capital.

Après l’audit et le triage de la dette, conduisant au rééchelonnement de sa partie légitime et à l’annulation de sa part illégitime et odieuse, doit s’opérer une séparation « patrimoniale » entre, d’un côté les banques de dépôt et de crédit, auxquelles il sera interdit d’accéder aux marchés spéculatifs et risqués, et de l’autre, les banques d’affaires, dont le métier est de prendre des risques, qui seront exclues de la collecte des dépôts. Dépôts et crédits seront ainsi mis hors de portée de la spéculation folle.

A l’heure actuelle, vu l’intoxication de l’ensemble de la sphère financière par les produits dérivés et les titrisations, cette réforme conduira inexorablement à la mise en faillite technique d’un bon nombre de spéculateurs, qui s’enrichissent en circuits fermés, au détriment de l’économie réelle et des populations qui en dépendent.

Etant donné que toute l’économie dépend aujourd’hui « des marchés », la séparation bancaire que nous réclamons (nouveau Glass-Steagall Act) ne pourra se faire que dans le cadre d’un retour à des banques nationales souveraines, maîtrisant pleinement la monnaie et le crédit – perspective totalement antagoniste, interdite par le système de l’euro où les banques centrales servent avant tout les banques privées au lieu des peuples.

Réactualiser les principes du « Plan Fouchet » de 1962 permettra, le cas échéant, dans un contexte européen post-euro et post-UE, de rétablir une coopération fructueuse et librement consentie entre Etats européens, dans le cadre de coopérations renforcées respectant pleinement les souverainetés nationales et la spécificité culturelle de chacun. Ce sera la fin d’une Europe supranationale, sous tutelle d’une commission agissant pour des lobbies au détriment de l’intérêt des peuples.

L’origine des dettes actuelles

En 2008, un pistolet sur la tempe, les Etats de l’OCDE se sont couchés devant la finance prédatrice. Au niveau mondial, on estime que les Etats ont emprunté 6000 milliards de dollars pour renflouer un oligopole financier ayant perdu des milliards dans les subprimes et autres titrisations des dettes, certes très juteux pour leurs acteurs mais qu’ils savaient à haut risque pour nous !

Au lieu d’acter la faillite des opérateurs financiers fautifs et de leur laisser l’assumer, on a dissimulé la nature réelle de la crise en prétendant qu’il ne s’agissait pas d’un problème « structurel » mais d’un simple problème de liquidité.

On assista en même temps au transfert des mauvaises créances du privé vers le public. Et comme de nombreux Etats manquaient de liquidités pour renflouer leurs banques, les banques centrales et la BCE furent appelées au secours pour racheter les mauvaises créances. C’est ce déni de réalité qui plombe depuis 2009 l’ensemble de la zone euro. Alors que la pandémie aurait pu fournir l’occasion de remettre à plat le système pour repartir sur des bases solides, nos dirigeants persistent dans leurs errances, en maintenant un système toujours au bord de l’implosion.

La crise grecque

Cette menace oblige les institutions et les États européens à trouver sans cesse des astuces pour retarder autant que possible l’inévitable. En mai 2010, la Grèce se retrouve sous assistance financière : trois plans d’aide lui seront accordés pour un total de 380 milliards d’euros, en échange d’une austérité (et d’une casse sociale) sans précédent.

En 2001, pour faire entrer la Grèce dans la zone euro, Goldman Sachs Londres, à l’époque dirigé par Mario Draghi, avait été grassement payé pour truquer la comptabilité grecque, alors qu’il spéculait déjà, en secret, sur la faillite du pays.

En 2009, Papandreou est forcé de reconnaître que le déficit affiché de 6 % s’élève en réalité à 12,7 % et que la dette de son pays atteint 350 milliards d’euros.

Panique dans la zone euro et appel à l’aide internationale. Sacrifiant son système social pour sauver les banques allemandes et françaises, en mars 2012, la Grèce se voit imposer une restructuration de sa dette pour éviter le défaut de paiement et le risque de contagion au sein de la zone euro. Les investisseurs privés refusent toute idée d’annulation, mais acceptent de perdre 53,5 % de la valeur de la dette qu’ils détiennent, sous forme d’échange contre des obligations de plus faible valeur et à plus longue échéance.

La zone euro

La crise grecque contaminera toute la zone euro. La crise pandémique la fera plonger encore un peu plus. Le 2 avril 2020, la Commission propose un plan de 100 milliards pour lutter contre le chômage, après avoir suspendu les règles de disciplines budgétaires du Pacte de stabilité et de croissance (PSC) le 20 mars. Macron annonce l’arrivée de « l’argent magique ».

De son côté, la Banque centrale européenne lance dès le 19 mars 2020 un « Plan de rachat d’urgence pandémique » de 750 milliards d’euros, porté à 1000 milliards d’euros depuis, l’objectif étant de permettre aux banques de continuer à prêter de l’argent aux ménages et aux entreprises européennes. Enfin, l’Eurogroupe, rassemblant les ministres des Finances de la zone euro, convient d’un plan de sauvetage de 540 milliards d’euros, en sollicitant notamment – et sans condition – le Mécanisme européen de stabilité (MES).

Dans ce cadre, la Commission aurait pu restructurer les dettes publiques européennes, mais ce n’est pas dans son ADN. Christine Lagarde l’affirme le 9 avril 2020 au micro de France Inter : l’annulation de la dette, ne serait-ce que partielle, est « totalement impensable ». D’autre part, pour l’Allemagne, bien qu’elle ait accepté le plan de sauvetage de l’Eurozone, aller aussi loin n’est pas envisageable.

Dette française

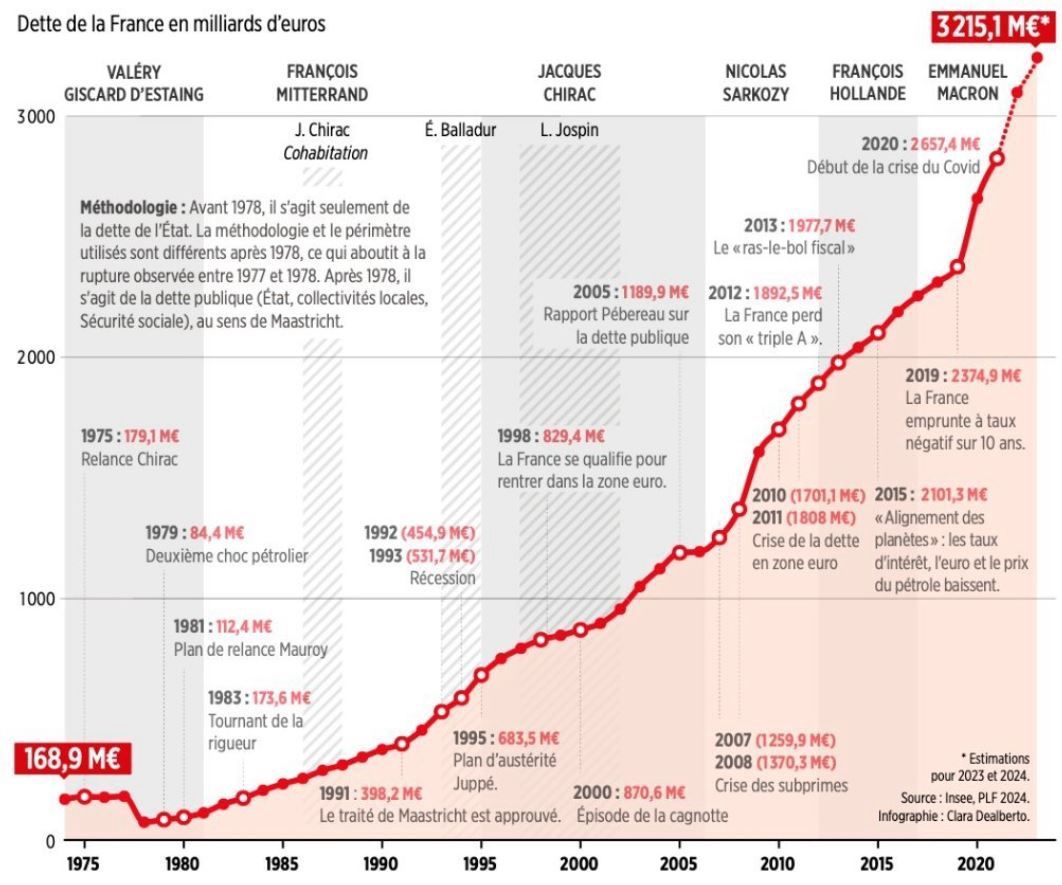

A ce jour, la dette publique française a atteint un nouveau sommet historique de 3303 milliards d’euros au troisième trimestre 2024. Elle représentait 14,5 % du PIB en 1974, 20 % en 1980, 60 % en 1999, au moment du passage à l’euro, et 113,7 % fin 2024. De 2020 à 2022, la charge d’intérêts de la dette a augmenté de 19 Md€ du fait de l’augmentation du stock de dette (440 Md€ de fin 2020 à fin 2023), de la hausse des taux de marché et de la reprise de l’inflation. « Alors que la charge d’intérêts de la dette publique française représentait 29 milliards d’euros en 2020, elle devrait atteindre environ 58 milliards en 2024, soit davantage que le budget des armées, puis environ 80 milliards en 2027, presque autant que le budget de l’Éducation nationale », avertissait en avril 2024 le gouverneur de la Banque de France.

Si l’on effectue un cumul des intérêts versés au titre du service de la dette publique tout au long de la période 1974-2023 et que l’on part du principe que ces intérêts sont compris dans le déficit public, leur montant cumulé atteint 1640,6 milliards d’euros en 2023 soit 52,9% de l’endettement total !

Depuis le début 2020, notre dette publique a explosé de 915,1 milliards d’euros, une augmentation de 38,2 %, c’est-à-dire autant qu’au cours des dix années précédentes. Et cela pour une hausse du PIB de 469,3 milliards d’euros, inflation comprise. Non, vous ne rêvez pas : pour obtenir une hausse du PIB en valeur de 469,3 milliards d’euros, l’État français au sens large a alourdi sa dette de 915,1 milliards d’euros ! Il y a donc un « trou » de 445,8 milliards d’euros. Depuis le quatrième trimestre 2017, le grand écart entre ces deux chiffres donne le vertige : une augmentation de 1046,5 milliards d’euros pour la dette publique, contre 609,7 milliards d’euros pour le PIB, de quoi souligner « l’inefficacité » de la dette publique (c’est-à-dire sa faible capacité à générer du PIB).

Et tout ça pour quoi ? Cet argent emprunté, la France a-t-elle pu l’investir dans l’éducation, la santé, le grand âge, la réindustrialisation ou encore dans de nouveaux transports ? Pas du tout !

Début mai 2024, l’Assemblée nationale avait mis en place une commission d’enquête, présidée par Philippe Juvin, sur « les raisons de la très forte croissance de la dette française depuis l’élection présidentielle de 2017 et ses conséquences sur le pouvoir d’achat ». Ses travaux, inachevés, ont, hélas, été définitivement abandonnés avec la dissolution.

Alors que tous les pays ont subi les mêmes chocs (pandémie de Covid en 2020, crise énergétique à partir de 2021, guerre en Ukraine), la France, d’après le FMI, s’est singularisée. Elle a vu son taux d’endettement s’envoler de 14,2 points de pourcentage de PIB, contre 4,6 % en moyenne dans la zone euro (4,1 % en Allemagne, 5,1 % en Italie, 8,1 % en Espagne).

Libéral et européiste, Macron, le meilleur élève de sa classe de banquiers d’affaires, refuse de faire face à la faillite systémique en cours. Pour colmater les brèches du Titanic financier qui coule, il s’est transformé en père Noël, distribuant à tout va rustines et plâtres sur les jambes de bois.

La facture du « quoi qu’il en coûte »

Démêlant les événements subis et les choix délibérés du gouvernement, l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) estime que 69 % de l’augmentation de la dette publique est liée aux mesures budgétaires d’urgence. C’est le « quoi qu’il en coûte », tel que le financement du chômage partiel de masse au moment du Covid, puis les « boucliers tarifaires » sur l’énergie de 2021 à 2023, dont la Cour des comptes a maintes fois dénoncé le manque de ciblage. Le reste, près d’un tiers de la dérive de la dette depuis 2017, s’explique, selon l’OFCE, par des mesures discrétionnaires que le gouvernement n’avait pas prévues. Cela englobe l’abandon de la taxe carbone, le doublement de la prime d’activité (sur les bas salaires) et la baisse de l’impôt sur le revenu au printemps 2019, en réponse à la crise des Gilets jaunes. À quoi se sont ajoutées la suppression (non programmée) de la taxe d’habitation pour les 20 % de ménages les plus aisés et la baisse des impôts de production pour les entreprises.

Et puisque même l’argent emprunté ne suffisait pas pour ces acrobaties et qu’il fallait bien montrer aux agences de notation et Bruxelles que la France « est sérieuse » en matière budgétaire et de compétitivité, c’est la casse sociale, le démantèlement des services publics et les cadeaux aux grands groupes qui ont fait la substance de sa politique.

Comme le détaillait Marianne en 2023 :

En six ans, sous prétexte de ‘compétitivité’, la Macronie a considérablement réduit les budgets de la sécurité sociale et de l’État. Suppression de l’ISF (5 milliards), flat tax (3 milliards), CICE (20 milliards), baisse des impôts de production (10 milliards), cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE, plus de 10 milliards), Crédit impôt recherche (6 milliards). Depuis des années, loin d’avoir une seule volonté industrielle, Emmanuel Macron fait payer aux Français ses nombreux cadeaux fiscaux. Au total, environ 160 milliards sont donnés chaque année par l’État, pour in fine que les grands industriels promettent… 13 milliards d’euros. Les comptes ne sont pas bons...

Si une infime partie de l’argent emprunté a effectivement servi le bien public, la majeure partie est allée, par des cheminements divers, renflouer la bulle financière et constitue donc clairement une « dette odieuse ». Un audit précis permettrait d’en définir la proportion exacte.