Préambule

Les barrages hydrauliques : source d’espoir pour tout le monde

par Chérine Sultan

Dix ans après le bradage d’Alstom et la vente de sa branche Energie à General Electric en 2015, le monde des turbines ne s’est pas arrêté de tourner.

Prenons pour exemple le site Alstom Hydro China [1] de Tianjin, près de Beijing : inauguré deux ans avant d’être cédé à GE Renewable Energy, le savoir-faire français arrivait au cœur d’un immense potentiel de développement hydraulique et promettait une belle coopération industrielle franco-chinoise. C’est le repreneur qui a pu en profiter, notamment grâce à un contrat signé en amont, en poursuivant la construction du barrage de Wudongde (Sichuan). Des turbines « Francis » ont en effet été installées sur la moitié du site.

Non contente de s’implanter en Extrême-Orient, cette technologie a continué son voyage en Afrique, grâce aux efforts de coopération de la Chine sur ce continent. Nous évoquerons ici la construction du Barrage de la Renaissance en Ethiopie, composé de treize de ces turbines et inauguré en septembre dernier.

Le constructeur WeBuild [2] est italien, les turbines sont d’origine française (par GE interposé), les lignes électriques sont chinoises et le financement est à 80 % éthiopien.

Si cette partition à quatre mains a été possible pour développer le continent ayant le plus faible accès à l’électricité, et sachant que l’hydraulique africain n’est exploité qu’à 10 % de son potentiel, il semble qu’il n’y ait plus aucune raison de douter de la stratégie « gagnant-gagnant ». Pourvu que le « souverainisme industriel » soit compris, non pas comme un repli sur soi mais comme une clé indispensable. C’est notre participation au développement du monde qui relancera l’économie réelle dans notre vieille Europe !

Pour que ces idées ne se résument pas à de vaines théories, il est urgent de redonner confiance à de potentiels partenaires en France, de revitaliser les traces encore existantes de coopération internationale et d’engager le débat pour que les forces vives de la nation encouragent cette dynamique.

Par Claudio Celani

Le 12 avril dernier, un événement majeur est passé inaperçu auprès de l’opinion publique mondiale : l’achèvement du Grand Barrage éthiopien de la Renaissance (Great Ethiopian Renaissance Dam, GERD), désormais la plus grande infrastructure hydroélectrique d’Afrique.

Réalisé par des entreprises africaines, italiennes, françaises et chinoises, ce barrage, qui ouvrira l’accès à l’électricité à tous les Africains d’Éthiopie et des pays voisins, constitue un exemple de la coopération réussie entre des pays européens et la Chine dans le cadre de grands projets de développement en Afrique.

D’un coût estimé à 5 milliards de dollars, le GERD démontre que l’approche gagnant-gagnant est non seulement possible, mais peut servir de modèle à d’autres projets novateurs sur le continent africain, ainsi que le démontre l’Institut Schiller dans une étude présentée lors de sa conférence internationale à Berlin, les 12 et 13 juillet.

Le silence médiatique à propos de ce projet est inexplicable compte tenu de son impact potentiel sur la résolution de plusieurs problèmes de notre époque : la famine et l’exode migratoire vers l’Europe suscité par la pauvreté en Afrique.

L’écho a été faible, même en Italie, malgré sa réalisation par une entreprise italienne et le lancement par le gouvernement du « Plan Mattei » pour créer des emplois en Afrique. On espère que l’inauguration officielle et la mise en service du GERD, prévues en septembre, attireront davantage l’attention.

Le Grand Barrage de la Renaissance

Le barrage est localisé dans la région de Benishangul-Gumuz, au nord-ouest de l’Éthiopie, à moins de 20 km de la frontière soudanaise, sur le Nil Bleu.

Avec ses 145 mètres de haut, ses 1780 mètres de long et son réservoir de 74 milliards de mètres cubes, il s’agit du plus grand barrage d’Afrique et du septième au monde. C’est également le barrage hydroélectrique le plus puissant du continent, avec une capacité de production de plus de 5000 MW.

Le barrage en tant que tel a été construit par la société italienne Webuild, qui a déjà construit quatre autres barrages en Éthiopie :

- le barrage de Legadadi,

- Gilgel Gibe I,

- Gilgel Gibe II et

- Gibe III.

Le projet comprend un barrage principal en béton compacté au rouleau (BCR) [3], avec 2 centrales hydrauliques installées au pied du barrage.

Situées sur les rives droite et gauche du fleuve, ces centrales se composent de 13 turbines Francis, construites par la société française Alstom (devenue après 2015 General Electric lorsque GE a acheté l’unité Alstom Hydro),, tandis que les sociétés chinoises Sinohydro, le groupe Gezhouba, Voith Hydro Shanghai et la société d’État China International Water and Electricity Corporation ont construit les lignes électriques. La Chine a également financé en partie le projet.

Le remplissage du réservoir d’eau a débuté en 2020 et s’est déroulé progressivement, parallèlement à la construction. La dernière phase du remplissage s’est achevée en octobre 2024. Les turbines ont également été installées par phases :

- deux turbines (de 375 MW chacune) ont été mises en service en août 2022 ;

- deux turbines de 400 MW ont été ajoutées en août 2024 ;

- en avril de cette année, six turbines étaient opérationnelles, produisant environ 1,5 GW.

Lorsque les 13 turbines seront opérationnelles (deux de 375 MW et onze de 400 MW), le GERD aura atteint sa pleine capacité opérationnelle, soit 5150 MW.

De consommateur à exportateur d’énergie

Grâce au GERD, l’Éthiopie pourra non seulement satisfaire sa demande croissante d’électricité domestique, en fournissant un accès à l’électricité à 100 % de sa population (actuellement, plus de 66 % des 115 millions d’Éthiopiens en sont privés), mais elle en exportera également vers ses voisins, notamment le Soudan, Djibouti, le Kenya, l’Érythrée et la Somalie, améliorant ainsi considérablement leur situation énergétique. Dans ces pays, l’accès à l’électricité est inférieur de 50 % à la moyenne africaine : 25 à 39 % pour le Soudan, 33 à 50 % pour la Somalie.

Une énergie fiable et abordable favorisera le développement rural et urbain, accélérera l’industrialisation, attirera les investissements et créera de l’emploi, augmentant même le capital social et le rendement de la main-d’œuvre non qualifiée.

Le volume du réservoir sera doublé, voire triplé, par rapport à celui du lac Tana, ce qui pourrait permettre une pêche annuelle pouvant atteindre 7000 tonnes, ainsi que le développement du tourisme.

De plus, les pays situés en aval du Nil, Égypte et Soudan, bénéficieront de la fonction régulatrice du barrage. Le gouvernement éthiopien ne l’utilisant que pour produire de l’électricité, le débit d’eau ne sera pas interrompu et, à terme, davantage d’eau affluera en l’Égypte.

En effet, le GERD régulera le débit de l’eau, évitant ainsi les inondations qui surviennent chaque année au Soudan pendant la saison des pluies, alors qu’une grande quantité d’eau s’évapore et se perd. Il collectera l’eau dans le réservoir pendant la basse saison (mars-juillet) et la haute saison des pluies (juillet-octobre), et la relâchera pendant la saison sèche (de novembre à mars). Il n’y aura plus d’inondations au Soudan, ce qui profitera indéniablement à l’agriculture. Le barrage Nasser en Égypte ne subira aucune perte d’eau et, au contraire, recevra la quantité d’eau supplémentaire actuellement perdue du fait des inondations et de l’évaporation.

Fin du conflit

Dans ce contexte, on ne comprend pas pourquoi le différend entre l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie au sujet du GERD n’est pas terminé, mais a récemment repris de plus belle. Ce conflit, vieux de plusieurs décennies, semblait réglé lorsqu’en 2015, les ministres des Affaires étrangères des trois pays se sont réunis à Khartoum et ont conclu un accord préliminaire, ou déclaration de principes, qui comprenait dix principes fondamentaux exprimant une volonté de coopération pour comprendre les besoins en eau en aval et en amont. Mais lorsque l’Éthiopie a commencé à remplir le réservoir en 2020, le Caire a soudainement accusé Addis-Abeba d’« action unilatérale ». Le gouvernement égyptien craignait sincèrement que, pendant la période de remplissage, l’eau en aval ne suffise pas à satisfaire ses besoins. Cette inquiétude était motivée par la décision éthiopienne de remplir le réservoir en cinq ans au lieu des dix ans initialement prévus.

Une complication est venue du fait que l’Égypte a impliqué le gouvernement américain et la Banque mondiale dans sa tentative de règlement du différend. Il en est résulté un texte d’accord que l’Éthiopie a refusé de signer, prétextant qu’il portait atteinte à sa souveraineté. Bien que le texte de ce projet n’ait jamais été publié, on peut raisonnablement soupçonner que la Banque mondiale y ait inclus les contraintes environnementales habituelles susceptibles de retarder ou de compromettre le projet.

Les organisations environnementales internationales, derrière lesquelles se cachent notoirement les anciennes puissances coloniales, ont déjà tenté d’arrêter la construction du GERD.

En 2014, l’International Rivers Network (IRN) a publié une déclaration exigeant l’arrêt des travaux, affirmant que « le projet avance selon un calendrier accéléré et agressif, laissant peu de marge de manœuvre pour ajuster les éléments clés de la conception du barrage afin de réduire les dommages ou de prévenir les problèmes ».

https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/98922/Egypt/Politics-/Ethiopia-slams-International-Rivers-organisation-f.aspx

L’IRN a été fondé par David Brower, ancien fondateur des Amis de la Terre, après avoir été directeur exécutif de l’American Sierra Club, qu’il a transformé en une organisation environnementale radicale.

En réalité, malgré ses inquiétudes, l’Égypte ne s’est jamais plainte d’un manque d’eau lors du remplissage. Quelles que soient les craintes des Égyptiens et des Soudanais concernant ce qu’ils qualifient d’action unilatérale de la part de l’Éthiopie, maintenant que le GERD est rempli, il n’y a plus aucune raison de prolonger ce conflit.

Les bénéfices attendus du barrage pour les pays en aval devraient se concrétiser dans les mois et les années à venir. Une étude suggère que les gains cumulés du PIB du Soudan, résultant de l’exploitation à régime permanent du GERD (2020-2060), se situeraient entre 27 et 29 milliards de dollars, par rapport à un scénario de référence sans le GERD.

Un rêve de cinquante ans devient réalité

L’idée du GERD remonte à cinquante ans. Rêvant de moderniser l’Éthiopie, l’empereur Haïlé Sélassié s’est alors tourné vers les États-Unis pour une étude du Nil Bleu. En 1964, il a mandaté le Bureau américain de la Réhabilitation (Bureau of Reclamation), qui proposa la construction d’un immense barrage sur le site de Guba, près de la frontière entre l’Éthiopie et le Soudan, en mesure de produire une importante énergie hydroélectrique et de soutenir l’irrigation.

En raison de contraintes financières, mais aussi de l’opposition de l’Égypte, Haïlé Sélassié mit le projet au placard. Il fut relancé par le Premier ministre Meles Zenawi (1995-2012), qui annonça en 2011 un ambitieux projet basé sur une version modifiée du projet américain de 1964. Zenawi mit également en place un ingénieux système de financement, excluant toute aide étrangère (FMI, Banque mondiale, banques privées), à l’exception de la Chine.

Au final, 80 % ont été financés sur le plan national et seulement 20 % par la Chine. Les sources de crédit national sont un ensemble de subventions de l’État éthiopien, de ventes d’obligations nationales et de contributions de la diaspora, d’impôts et d’une taxe ponctuelle sur les salaires des fonctionnaires, qui ont fait don d’un mois de salaire pendant plusieurs années.

L’Exim Bank of China accorda environ 1,8 milliard de dollars de prêts, principalement destinés aux travaux électromécaniques, fournis et installés par Voith Hydro Shanghai (filiale chinoise de la société allemande Voith) et aux lignes de transport à haute tension (plusieurs lignes de 500 kV vers le Soudan, Djibouti et le Kenya).

Après la mort de Meles, le Premier ministre Haile Mariam Dessalegn hérita du GERD et le poussa de l’avant, sous la direction de son futur successeur, l’actuel Premier ministre Abiy Ahmed.

L’histoire du GERD ne serait pas complète sans souligner le rôle de Simegnew Bekele, ingénieur-en-chef et chef de projet du GERD, qui joua un rôle essentiel dans les ambitieux projets hydroélectriques de l’Éthiopie et était largement considéré comme le « visage public » du projet GERD.

Tué par balle, son corps fut retrouvé dans son véhicule en plein centre d’Addis-Abeba, le 26 juillet 2018, le jour où il devait tenir une conférence de presse sur l’avancement des travaux du barrage. Bien que l’enquête ait conclu au suicide, sa mort a suscité protestations et doutes.

En conclusion, le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne est une réussite de la coopération sino-européenne pour aider les nations africaines indépendantes à poursuivre leurs objectifs de développement.

Un modèle inspirant

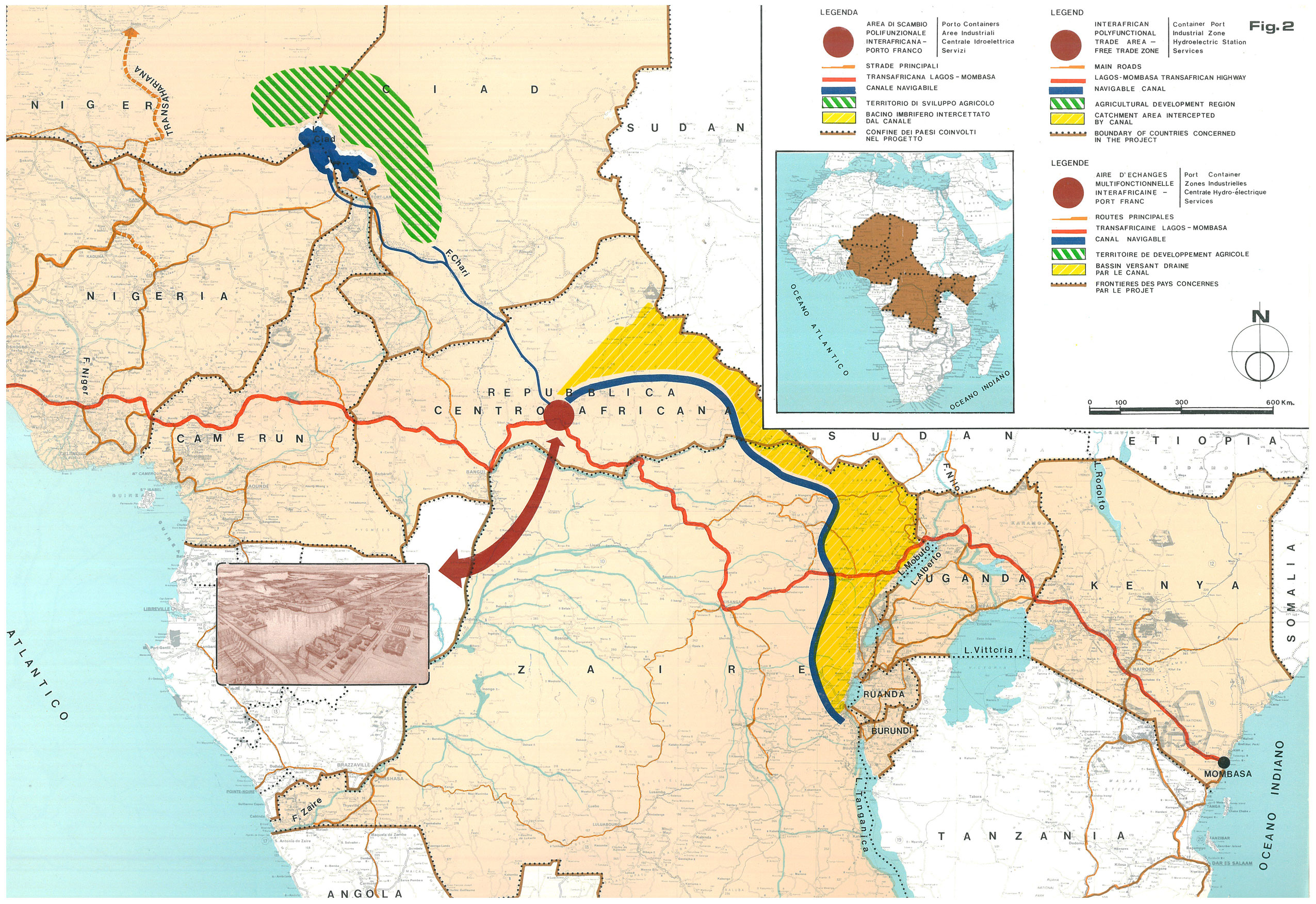

Ce type de coopération gagnant-gagnant peut être reproduit sur tout le continent, par exemple pour la réalisation du projet Transaqua, destiné au transfert d’eau du bassin du Congo vers celui du Tchad. Similaire au GERD, le Transaqua est en discussion depuis des décennies. Le défi qu’il pose ne réside pas dans la taille des barrages, car ils seront plus petits, mais dans leur nombre : près de 30, sur les affluents de la rive droite du fleuve Congo.

Tout comme le GERD, Transaqua a rencontré l’opposition des organisations écologistes et des anciennes puissances coloniales. Il a néanmoins été adopté par tous les pays membres du Comité du bassin du lac Tchad en 2018, grâce au rôle clé joué par l’Institut Schiller.

Avec les grands barrages de l’Inga et d’autres projets énergétiques et de transport, Transaqua figure parmi les priorités du dossier que l’Institut Schiller s’apprête à publier sur la coopération tripartite Europe-Chine-Afrique.

Il est temps que les Etats européens abandonnent leur obsession de « dérisquage » et leur concurrence suicidaire avec la Chine, en multipliant les voies d’une coopération triplement gagnant-gagnant avec l’ensemble du continent africain. Rappelons-nous que selon les estimations, l’Afrique n’a à peine exploité que 10 % de son potentiel hydroélectrique.