Par Claudio Celani

Contrairement à l’Allemagne ou l’Angleterre, l’Italie n’a pas eu de grand dramaturge moderne au sens strict du terme. Sa plus haute expression culturelle, la Renaissance, a donné naissance à de grands poètes et auteurs de comédies comme Arioste, et lors du Risorgimento, le mouvement d’unification de l’Italie, certains ont écrit des tragédies, mais de qualité plutôt médiocre [1].

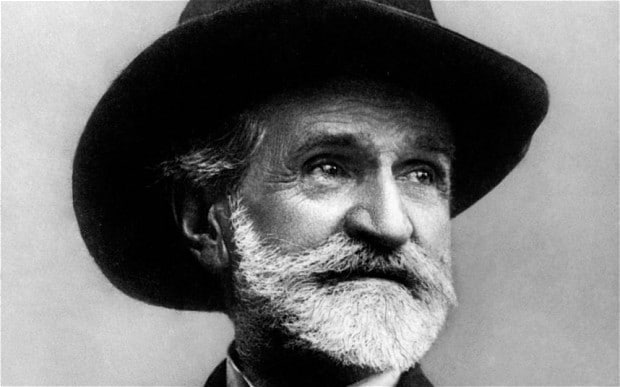

Le destin voulait sans doute qu’en Italie, patrie de la musique, la place d’un Shakespeare ou d’un Schiller soit occupée par un musicien, Giuseppe Verdi (1813 – 1901).

Car, plus qu’un compositeur, Verdi est un dramaturge, un artiste qui se sert de la musique pour communiquer l’art du drame classique. Ce n’est pas un hasard si ses opéras sont des drammi in musica (drames en musique) et que l’âme du dramaturge domine même ses quelques compositions de musique sacrée, comme le Requiem pour Alessandro Manzoni ou son unique œuvre instrumentale, le Quatuor à cordes composé en 1873.

En outre, aux côtés de Dante, Léonard de Vinci, Raphaël et quelques autres, Verdi occupe une place à part dans la galerie des grands hommes auxquels les Italiens pensent en évoquant l’idée de patrie. Bien sûr, il serait superficiel de dire que Verdi a gagné sa réputation de patriote parce que ses opéra incorporent nombre de chants et de chœurs patriotiques. Le vrai patriote, le bâtisseur de nation, c’est celui qui fait d’une multitude de gens un peuple et s’efforce de l’élever au niveau de la raison. Qui peut mieux le faire qu’un dramaturge ? Selon Friedrich Schiller, « c’est dans cette sphère élevée [le théâtre] que le grand génie, le patriote ardent, fait produire à la scène tout son effet. » [2]

On ne peut donc séparer Verdi, le musicien et patriote, de Verdi le dramaturge. Il n’y a aucun doute que pour Verdi, le drame est une institution morale. S’il ne nous a pas laissé de traité sur la composition de drames classiques en musique, dans ses lettres, il critique souvent ses contemporains et fait des commentaires sur l’art dramatique. Ainsi, si Schiller écrit que sur scène, « les grands de ce monde entendent ce qu’ils n’entendent jamais ou rarement – la vérité », pour Verdi, sur scène tout « doit être vrai et beau ». [3] Toutefois, si la représentation du vrai est l’objectif ultime de l’art, il s’agit de la vérité intérieure, sinon l’art se réduit à une simple « photographie » de la nature :

« Copier le vrai peut être une bonne chose, mais l’inventer, c’est mieux, bien mieux. Il semble y avoir une contradiction dans ces trois mots, ’’inventer le vrai’’, mais demandez à papa. [4] Il se peut qu’il ait rencontré quelque Falstaff, mais il pouvait difficilement trouver un scélérat tel que Iago, et jamais d’anges comme Cordelia, Imogene, Desdemone, etc., et pourtant ils sont si vrais ! Copier le vrai est une belle chose, mais c’est une photographie, pas un tableau. » [5]

Pourquoi l’invention est-elle plus vraie que ce qui existe ? Parce que le vrai existe d’abord dans le domaine des idées et seulement ensuite dans le domaine des objets sensuels. En inventant le vrai, l’artiste se donne comme défi d’amener le public à aller au-delà des simples apparences des choses pour se confronter aux idées. Sous cette forme, la beauté n’est plus extérieure, mais morale. Le compositeur, nous dit Schiller, « voit que les rayons plus purs de la vérité ne luisent que pour un petit nombre d’individus, qui peut-être ont acheté ce faible avantage en y consacrant une vie entière. Par quel moyen le sage législateur peut-il faire participer toute la nation à cette lumière ? » [6]

Cette façon de penser était partagée par Camillo Cavour, le grand dirigeant politique du Risorgimento. En 1860, l’Italie fut libérée de l’occupation étrangère, mais la majorité de son peuple vivait encore sous le joug de l’ignorance et de la superstition. « Maintenant que nous avons fait l’Italie, nous devons faire les Italiens », dit Cavour, qui voulait que Verdi siège au premier parlement pour être le symbole visible du contenu de la nouvelle direction politique nationale.

Avant d’entrer dans le contexte politique des interventions culturelles de Verdi, voyons son utilisation des œuvres de Shakespeare et de Schiller.

Comment Verdi est devenu dramaturge

Comme beaucoup d’autres Italiens dans divers domaines, Verdi est devenu dramaturge par autodidactisme. De ses études auprès de Vincenzo Lavigna, un élève de Giovanni Paisiello et admirateur de Mozart, il acquit un contrepoint rigoureux, mais sans plus, et c’est tout seul qu’il accomplit son travail sur le théâtre. En réponse à un critique français qui avait attaqué son Macbeth et mis en doute sa maîtrise de Shakespeare, Verdi rappelle dans une lettre qu’il avait découvert très jeune le grand dramaturge anglais et nous pouvons imaginer à quel point cette rencontre fut décisive pour son développement futur. « C’est mon poète de prédilection, que j’ai eu entre les mains depuis ma première jeunesse, et que je lis et relis continuellement. »

Trois opéras de Verdi ont pour sujet une pièce de Shakespeare (Falstaff, Macbeth, Otello) et il a travaillé pendant des années, à différentes périodes de sa vie, sur un quatrième, le Roi Lear, sans toutefois aboutir. On en trouve cependant des reflets dans la célèbre trilogie dramaturgique de Verdi : Rigoletto, le Trouvère et la Traviata, composée après un travail intense sur le projet Lear, en 1849. [7] La correspondance de Verdi nous montre à quel point il vénérait Shakespeare plus que tout autre. D’où le surnom de « papa » qu’il lui avait donné.

Pour ce qui est de Schiller, Verdi composera plusieurs drames musicaux reposant sur ses pièces (Luisa Miller, Giovanna d’Arco, Don Carlo, I Masnadieri (tiré des Brigands). Nous ne savons cependant pas quand Verdi l’a lu pour la première fois. Bien que la renommée de Schiller ait été établie de son vivant, il fallut du temps pour le traduire en italien.

Comparé à Shakespeare, dont les traductions circulaient déjà depuis des siècles, le grand poète allemand n’était mort que sept ans avant la naissance de Verdi. A l’époque, peu d’Italiens lisaient l’allemand et encore moins pouvaient le traduire. « A l’exception des quelques individus qui connaissaient l’allemand et du groupe limité de germanophiles en Lombardie, F. Schiller reste avant tout un nom utilisé comme drapeau et bannière, après Shakespeare, dans les polémiques sur les théories dramatiques ; il est, en somme, un auteur dont on parle beaucoup et qu’on lit peu », écrivait Lavinia Mazzucchetti. [8]

Si cette affirmation est peut-être exagérée, il est vrai que Schiller était pratiquement inconnu en Italie avant la parution des traductions d’Andrea Maffei. Pire, le courant romantique, dirigé par Mme de Staël et Giuseppe Mazzini, avait tenté d’en donner une image romantique. Mazzini a même écrit, dans ses essais Del dramma storico et Della fatalità considerata come elemento drammatico, que Schiller et Shakespeare appartenaient à deux écoles opposées. « Le réalisme de Shakespeare est aussi loin de l’idéalisme de Schiller que le soleil de la terre », écrivait-il, ajoutant que « Schiller n’a jamais possédé l’objectivisme et la vigueur fantastique de Shakespeare ».

Heureusement, Verdi ne se préoccupait guère de l’« étiquette » que tel ou tel pouvait accoler à un auteur. En outre, il a peut-être appris à connaître Schiller à travers Maffei, qui appartenait à l’école classique. En effet, après le succès fulgurant de Nabucco, en 1842, Verdi commença à fréquenter le fameux salon de la comtesse Clarina Maffei. Ce cercle, qui rassemblait l’élite intellectuelle de Milan, allait devenir, notamment dans les années 1850, l’état-major du mouvement national dans la Lombardie occupée par les Autrichiens. Dans le salon de Mme Maffei, « on parlait de littérature, d’art, d’industrie, d’économie politique, même de philosophie ; mais tout était lié à la pensée dominante, la résurrection de l’Italie. Toute pédanterie en était exclue ». [9]

Parmi ses habitués, ce salon accueillait Carlo Tenca, qui organisera le recrutement en masse des volontaires lombards pour l’armée piémontaise pendant la guerre de 1859 ; Massimo d’Aglezio, premier gouverneur de Milan après cette guerre ; Emilio Visconti-Venosta, ministre des Affaires étrangères de l’Italie réunifiée ; Emilio Broglio, futur ministre de l’Education ; le fameux mathématicien Francesco Brioschi, fondateur du Collège polytechnique de Milan [10] ; Francesco Arese, l’homme de liaison entre Napoléon III et Camillo Cavour, et d’innombrables autres artistes, scientifiques et hommes politiques.

Le mari de Clarina, le comte Andrea Maffei, était le traducteur de Schiller en italien. Même après la séparation des deux époux, Verdi, qui avait assidûment fréquenté leur salon pendant quatre ans, demeura leur ami intime jusqu’à leur mort. Cette amitié reposait sur une notion partagée des valeurs artistiques communes.

Né à Riva del Garda, territoire qui resta autrichien jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, Maffei appartenait à l’école de poésie classique alors dirigée par Vincenzo Monti, en Italie. En 1842, lorsqu’il rencontre Verdi pour la première fois, il a déjà traduit ’La Pucelle d’Orléans (1830) et termine Don Carlos. Les autres drames utilisés pour les opéras de Verdi seront traduits dans l’ordre chronologique suivant : Wallenstein (1844), Les Brigands (1846) et ’Intrigue et Amour (1852). Maffei écrivit lui-même le livret d’I Masnadieri et, avec Verdi, celui de Macbeth (qu’il avait auparavant traduit), bien que ce dernier soit attribué à Francesco Maria Piave.

Si Verdi et quelques autres intellectuels ont pu découvrir Schiller grâce aux traductions de Maffei, pour le public italien en général, le poète allemand restera inconnu, pour la simple raison que dans l’Italie encore féodale du XIXème siècle, avant l’unification, savoir lire et écrire était presque un luxe. Sur une population de trente millions d’Italiens, près de 80 % étaient illettrés. Dans certaines régions comme l’Italie du sud, on parlait des dialectes assez éloignés de la langue italienne. Aussi les éditeurs n’ont-ils publié qu’entre 500 et un maximum de 1500 exemplaires des traductions de Maffei.

On peut donc dire que ce sont les opéras de Verdi qui ont vraiment rendu Schiller populaire en Italie (et dans bien d’autres parties du monde). En effet, les Italiens, malgré un taux élevé d’illettrisme, avaient un très large accès au théâtre lyrique. Il suffit de savoir qu’en 1865, l’Italie comptait, en dehors des régions de Trieste et de Trente, pas moins de 348 théâtres en activité, pour la plupart dédiés à l’opéra. C’était, dirait-on aujourd’hui, un « produit de consommation de masse », accessible même aux pauvres et aux illettrés qui pouvaient en comprendre le sens et s’en laisser inspirer. L’immense popularité de Verdi rejaillissait ainsi sur Don Carlos, Jeanne d’Arc, Karl Moor, Luisa Miller et tous les autres personnages de Schiller.

Capturer la métaphore

Ceci nous amène à une question fondamentale que posent les drames lyriques, basés sur un livret qui est lui-même une distillation de l’œuvre originale. On doit se demander si cette distillation est fidèle et si la musique rend justice au texte. Autrement dit, dans le cas de Verdi, est-ce vraiment du Schiller ?

Pour répondre, nous devons introduire le concept que Lyndon LaRouche appelle le « principe de métaphore ». Suivant ce concept, une métaphore se produit quand un paradoxe surgit de la contra-position de deux assertions mutuellement incompatibles. Le paradoxe n’est résolu que par l’introduction d’un paradigme supérieur qui donne une cohérence aux assertions formellement incompatibles. Sur scène, le paradoxe est généralement présenté sous forme d’un choix « à la Hamlet » que doit faire le personnage.

Une tragédie en résulte lorsqu’une civilisation défaillante, reflétée dans la façon de penser et d’agir du personnage, l’empêche d’adopter un nouveau système de pensée qui lui permettrait de se sauver, ainsi que la société. Le drame classique est donc un puissant outil d’éducation de l’auditoire pour lui apprendre à éviter les erreurs qui mènent à la tragédie. Dans le cas des drames historiques, ceux de Shakespeare et de Schiller notamment, on voit comment une culture spécifique, à un moment donné de l’histoire, peut condamner une société à l’autodestruction. La version musicale de ces drames doit par conséquent reproduire, non tant le drame original dans chaque détail (chose impossible à rendre dans un texte musical bien plus court), mais les caractéristiques de cette dégénérescence culturelle ainsi que la façon spécifique dont les personnages en subissent l’influence.

En ce sens, les versions des drames de Schiller par Verdi (à l’exception peut-être de Luisa Miller) peuvent être considérées comme des œuvres réussies. Bien entendu, Verdi introduit une autre dimension, la musique, qui a son propre principe de métaphore, avec ses propres lois. En musique, le paradoxe est créé par l’utilisation de dissonances, qui créent une transition appelant à une solution dans le domaine musical 10. L’opéra I Masnadieri offre des exemples de la façon dont Verdi utilise des paradoxes musicaux pour reproduire l’idée métaphorique du drame (voir encadré).

I Masnadieri

Considérons cet opéra dans son contexte politique. I Masnadieri fut produit pour la première fois en 1847, à Londres. Verdi y avait travaillé pendant presque un an, tout en produisant son Macbeth. A la différence d’autres œuvres comme Nabucco, Il Lombardi ou même Macbeth, cet opéra n’a pas de caractère « patriotique » explicite. Ici, pas de chœur patriotique, pas de combat pour la liberté. Au contraire, quand les brigands chantent la « liberté », ils entendent par là celle de voler et de tuer, d’entretenir un état de violence entre les hommes. Cependant, I Masnadieri représente, avec Don Carlo, une intervention de Verdi au plus haut niveau politique, sciemment effectuée pour changer la destinée de l’Europe.

A l’époque où Maffei, ayant achevé la traduction des Brigands, prépare le livret pour Verdi, certains changements prometteurs sont en cours en Italie. La péninsule est toujours en proie aux divisions établies lors du Congrès de Vienne (1815) : la Lombardie et la Vénétie, au nord, sont sous domination autrichienne ; les régions centrales du Latium, de l’Ombrie, des Marches et une partie de la Romagne font partie des Etats pontificaux ; la Toscane est sous domination du Grand Duc Léopold, un Habsbourg, et le « royaume des deux Siciles » (Italie du sud) soumis aux Bourbons. Modène et Parme (ville natale de Verdi), deux petits duchés, sont sous protectorat autrichien. Le seul Etat qui échappe alors à la domination étrangère est le Piémont.

Début 1846, un nouveau pape est élu, Pie IX, qui réveille les espoirs des patriotes italiens en déclarant dans son premier discours pontifical Benedite, Gran Dio, l’Italia (Bénis, grand Dieu, l’Italie). Ces paroles sont immédiatement suivies d’actes : introduction de réformes libérales et, en 1847, création d’une union douanière avec la Toscane et le Piémont, avec la perspective de l’étendre à tous les autres Etats italiens et de préparer une union politique par l’intégration et le développement économiques.

Le terrain pour cela avait été préparé par le courant patriotique modéré du Risorgimento qui gagne en influence. Avec la publication d’un livre de Cesare Balbo, en 1844, ces patriotes défient le courant de Mazzini, un agent du Premier ministre britannique Palmerston, infiltré dans le mouvement national. Mazzini avait séduit bon nombre de jeunes patriotes avec sa théorie selon laquelle l’Italie ne pouvait être libérée qu’à travers une révolution nationale, débouchant sur l’instauration d’un gouvernement républicain. Mais bientôt, les Italiens se rendent compte que cette théorie sert de couverture au lancement d’insurrections désespérées qui provoquent en retour de sanglantes répressions. Suite aux conséquences tragiques de l’expédition des frères Bandiera, en 1844, Mazzini est soupçonné, non sans raison, d’avoir organisé ces soulèvements uniquement pour livrer des patriotes sincères à la police et à la guillotine. [11]

Au moment de la création de l’union douanière, en 1847, Mazzini lance une contre-attaque. Depuis son bureau londonien, avec l’argent et la protection de Lord Palmerston, il fonde le pendant international de son organisation, baptisé « Ligue internationale des peuples », et commence à organiser une insurrection anarchiste à travers l’Europe.

En 1846, Verdi avait été invité à produire à Londres un nouvel opéra et son choix de I Masnadieri visait potentiellement à contrecarrer et neutraliser le dessein de Mazzini. Les Brigands, de Schiller, est l’histoire d’un étudiant, Karl Moor, qui est animé de grandes idées révolutionnaires mais finit par devenir un assassin, justifiant ses crimes comme étant des actes de rébellion contre une société « injuste ». En fait, Moor est un individu qui refuse de devenir adulte, confondant ses sentiments de rage infantile contre l’injustice présumée de son père avec l’apparente grandeur de ses idéaux « révolutionnaires ». Il se laisse donc manipuler, d’abord par son frère Franz, qui représente les tendances du pouvoir oligarchique et sa justification philosophique (matérialisme),

puis par ses compagnons criminels et, finalement, par lui-même. Moor est contrôlé par son idéologie.

Il voit bien l’abîme dans lequel il est tombé, et il sait même comment s’en sortir, mais il est bloqué par la peur d’entrer dans un monde totalement nouveau (voir aussi encadré). Comme Hamlet, Moor exprime ce dilemme dans un soliloque, où Schiller va plus loin que Shakespeare en démasquant les pensées les plus intimes du personnage dans toute leur transparence. Moor est dominé par son propre orgueil, ce qui le conduit au sommet de l’irrationalité « logique » quand, à la fin, il tue ce qu’il a de plus cher, Amalia.

Schiller a écrit cette pièce en 1781, décrivant l’idéologie qui allait se manifester dans l’irrationalité du jacobinisme en France. C’est l’idéologie que Mazzini, depuis son exil doré à Londres, répandait en Europe en 18471. [A notre époque, Karl Moor représenterait sans doute la phase finale de la violence des soixante-huitards. Combien de petits Karl Moor ont été formés dans les émeutes de Gênes ?]

Verdi, comme bien d’autres habitués du salon des Maffei, avait lui-même été mazzinien. Il avait cru à la possibilité d’une révolution italienne boutant les armées étrangères hors du pays et instaurant une république nationale. Mais où était l’armée italienne qui aurait pu lutter contre les forces combinées d’Autriche, de France et des Bourbons ? Les soulèvements, comme en témoigneront de manière si tragique ceux de 1848, sont facilement écrasés par des armées régulières bien équipées et entraînées.

Prenant conscience de ce fait, nombre de patriotes italiens commencent à soutenir les politiques de réformes constitutionnelles et économiques, abandonnant leurs rêves de renverser les monarchies. Ils tournent leur regard vers le Piémont où monte l’étoile de Camillo Cavour, espérant que cet Etat puisse prendre la tête du mouvement de réforme et d’une révolution italienne véritable.

On peut penser qu’à son arrivée à Londres, Verdi a déjà réfléchi à tout cela. On sait qu’il a rencontré Mazzini, mais on n’en connaît pas le résultat. Le compositeur a peut-être compris que son interlocuteur n’est autre qu’un fanatique impuissant, une personnalité extrêmement faible. A la différence de ses rencontres avec d’autres grandes personnalités comme Cavour ou le poète Alessandro Manzoni, Verdi ne mentionne son entrevue avec Mazzini dans aucune de ses lettres.

En tout état de cause, Verdi arrive à Londres avec un opéra qui constitue une réfutation du « mazzinisme ». Il espère sans doute faire passer le message auprès des partisans de Mazzini dans la grande communauté italienne de Londres et peut-être même auprès de Mazzini lui-même. Comment les patriotes réagiront-ils en voyant sur scène l’issue tragique des entreprises « révolutionnaires » de Moor ? La première fut un succès. Il est significatif que la reine Victoria n’a pas aimé cet opéra, comme elle l’écrivit dans son journal. [12]

Camillo Cavour et l’unification de l’Italie

Exactement vingt ans plus tard, un opéra de Verdi a beaucoup contrarié une autre souveraine d’Europe. Il s’agissait cette fois de l’impératrice Eugénie, l’épouse espagnole de Napoléon III, et de l’opéra Don Carlo, composé pour le théâtre de Paris en 1867. Entre-temps, la carte de l’Italie avait évolué au-delà de toutes les espérances du plus optimiste des patriotes italiens. Il n’y avait plus qu’un gouvernement uni, des Alpes à la Sicile. L’Autriche avait été chassée hors de Lombardie et de Vénétie. Presque tout le territoire italien, à part Trente et Trieste et la région de Lazio autour de Rome, étaient libéré. Mais revenons un peu en arrière.

Nous avons laissé Verdi à Londres en 1847. A son retour en Italie, les choses se précipitent, les conspirations de Mazzini et de Palmerston ont mis le feu à toute l’Europe. En 1848, des insurrections éclatent à travers tout le continent, y compris dans les principales villes italiennes. L’armée autrichienne a été obligée d’abandonner Milan et Venise et le gouvernement piémontais estime que le moment est venu de lancer une guerre contre l’Autriche pour libérer l’Italie du Nord. Mais après une première victoire à Goito, l’armée piémontaise paie son manque d’organisation et de dirigeants compétents, subissant une sévère défaite à Custoza. Le Piémont doit se retirer de tous les territoires libérés mais profite de cette trêve pour réorganiser son armée et la placer sous le commandement d’un général polonais, dans l’espoir de meilleurs résultats. Cependant, une deuxième défaite, fatale, à Novara, met fin à la guerre. Le roi piémontais Carlo Alberto abdique en faveur de son fils Victor Emmanuel II.

Entre-temps, le revers politique le plus décisif s’est produit à Rome. En novembre 1848, le Premier ministre de Pie IX, le réformateur Pellegrino Rossi, est assassiné et le Pape quitte Rome de peur de subir le même sort. Une insurrection éclate et un gouvernement révolutionnaire est formé, dirigé par un triumvirat comprenant Mazzini qui est revenu de Londres et devient le véritable chef du gouvernement. En conséquence, Pie IX, qui avait lancé les réformes patriotes, notamment l’union douanière de 1847, se voit obligé d’en appeler à l’armée française et d’abandonner la politique entre les mains de ses opposants, représentés par le réactionnaire cardinal Antonelli.

En juillet 1849, l’armée française entre à Rome, rétablit le Pape au Saint Siège et occupe la ville. Dans toute l’Italie, les anciens régimes sont restaurés, les réformes annulées et des centaines de patriotes emprisonnés. La démoralisation est profonde. Verdi écrit depuis Paris : « Tu peux bien imaginer que la catastrophe de Rome m’a plongé dans de sérieuses pensées... Ne parlons pas de Rome ! A quoi bon ? La force gouverne encore le monde ! La justice ? A quoi sert-elle face aux baïonnettes ? Nous ne pouvons que pleurer sur notre disgrâce et maudire les auteurs de tant de calamités. » [13]

Mais les événements de 1848-49 ont un résultat positif : ils donnent le coup de grâce au courant mazzinien, qui perdra son hégémonie sur le mouvement national. A Turin grandit l’influence de Camillo Cavour, éditeur du journal Il Risorgimento et homme de grandes qualités politiques et compétences économiques. Il devient ministre de l’Agriculture en 1850, puis ministre des Finances en 1851 et enfin Premier ministre en 1852. Grâce à une stratégie machiavélique comportant une participation piémontaise à la guerre de Crimée, Cavour réussit en 1856 à participer au congrès de paix de Paris – c’était la première fois qu’un Etat italien, et un petit, était représenté à la même table que la Grande-Bretagne, la France, l’Autriche et la Russie.

Face à ces puissances, Cavour prend position contre l’Autriche, en faveur de la cause italienne. Si son intervention est restée sans effet au niveau international (Cavour perdra par la suite toutes ses illusions quant à la Grande-Bretagne libérale), en Italie, il sera définitivement reconnu comme le dirigeant du Risorgimento.

La défaite des Autrichiens

Le mouvement national, y compris d’anciens adeptes de Mazzini comme le célèbre Giuseppe Garibaldi, [14] s’unira un an plus tard dans la Société nationale italienne. Au Piémont, Cavour lance un programme de développement économique, privilégiant les infrastructures, l’agriculture et le réarmement. [15] Conscient que la petite armée piémontaise, même modernisée, ne sera jamais suffisamment forte pour libérer l’Italie du nord du joug autrichien, il orchestre une stratégie visant à attirer l’empereur français Napoléon III dans une alliance contre l’Autriche dans le but d’« élargir » le royaume du Piémont à l’Italie du Nord. En échange, la France, qui pense avoir intérêt à réduire le pouvoir de l’Autriche sur le continent, se voit promettre la Savoie et la ville de Nice.

En même temps, sachant que Bismarck est favorable à un Etat italien, Cavour calcule que la Prusse jouera en Allemagne un rôle similaire à celui du Piémont contre l’Autriche. Enfin, Napoléon et Cavour signent un accord secret à Plombières, en France, pour livrer une guerre conjointe contre l’Autriche, mais uniquement si l’Autriche attaque le Piémont.

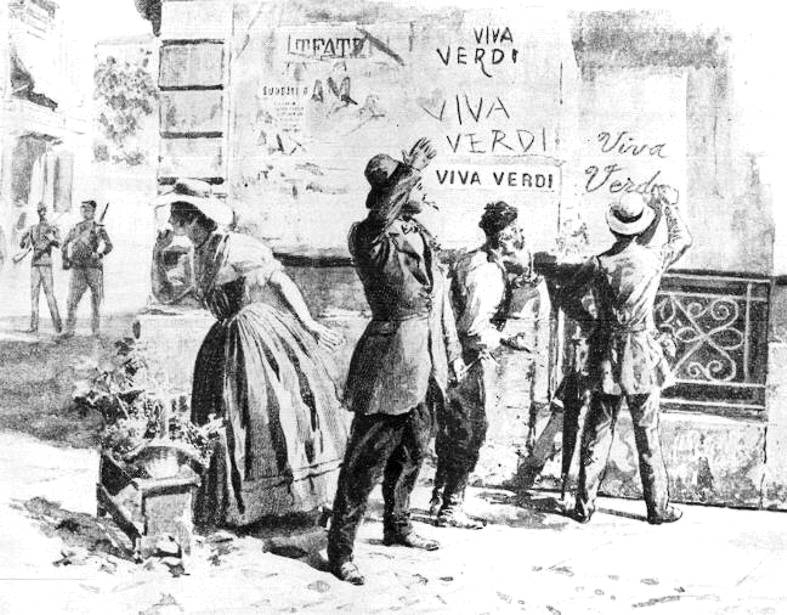

Il n’en faut pas plus pour que Cavour lance quelques provocations, y compris le recrute ment public de patriotes de Lombardie dans l’armée piémontaise. A Milan, le salon Maffei, en liaison directe avec Cavour, devient un centre d’organisation des volontaires. L’Autriche tombe dans le piège, publiant en avril 1859 un ultimatum contre le Piémont. On dit que lorsque Cavour fut informé de la déclaration de guerre, il commença à chanter Di quella pira, du Trovatore de Verdi.

La guerre sera sanglante mais se soldera par une victoire de l’armée franco-piémontaise. Les Autrichiens essaient de battre les Piémontais avant l’arrivée des troupes de Napoléon, mais en sont empêchés par la brillante décision de Cavour d’inonder les champs à la frontière avec la Lombardie. En mai, l’armée franco-piémontaise vainc les Autrichiens à Montebello, pendant que Garibaldi traverse le fleuve Ticino avec une armée de volontaires et engage la bataille contre les Autrichiens au Nord. Après une grande victoire à Magenta, les troupes alliées arrivent à Milan. L’armée autrichienne se retranchera dans sa forteresse en Vénétie, et l’empereur François-Joseph prendra personnellement le commandement général, mais les Franco-piémontais l’emportent encore à San Martino et Solferino. La voie est désormais libre vers Venise, Trente et Trieste. Verdi, qui n’avait pas fait confiance à Napoléon, était plein d’enthousiasme :

« Que de prodiges en quelques jours ! Cela ne semble pas réel. Et qui aurait cru à tant de générosité de nos alliés ? Quant à moi, je confesse et dis : c’est ma très grande faute, que je n’ai pas cru à l’arrivée des Français en Italie et qu’ils verseraient, sans idée de conquête, leur sang pour nous. Sur le premier point, j’avais tort, j’espère et souhaite avoir tort sur le second, que Napoléon ne niera pas la proclamation de Milan. Alors, je l’adorerai, comme j’ai adoré Washington, et plus encore... »

Mais Napoléon III, sous des pressions domestiques, brise l’alliance avec le Piémont et signe un armistice avec les Autrichiens à Villafranca. Ceci constitue un terrible revers pour les patriotes italiens et le ressentiment contre Napoléon III n’est pas amoindri par le fait que la France cède au Piémont la Lombardie, que l’Autriche lui avait cédée.

Furieux, Cavour tente de convaincre le roi Victor-Emmanuel de poursuivre la guerre seul, puis démissionne du gouvernement. Il est amer et se sent trahi par Napoléon, bien que sa politique ait donné d’importants résultats. La dynamique qu’il avait lancée ne s’arrêtera plus. En janvier 1860, Cavour est à nouveau à la tête du gouvernement, à temps pour recevoir des délégations de patriotes de Toscane et de Romagne qui viennent lui remettre le résultat de plébiscites en faveur du rattachement au Piémont. Le duché de Parme, où vit Verdi, avait déjà envoyé sa délégation à Turin à l’été 1859.

Giuseppe Verdi en fait partie. Dans sa ville, Busseto, il avait financé l’achat de fusils pour la Garde nationale. Maintenant, il a la possibilité de rencontrer Cavour et lui demande un rendez-vous. La rencontre fut certainement mémorable, mais peu d’informations en ont été conservées. Les deux hommes avaient beaucoup d’estime l’un pour l’autre.

Cavour dit à Verdi que la patrie avait besoin de sa musique et on sait que Verdi fut très impressionné par Cavour. De retour à Busseto, il lui écrit une lettre dans laquelle il le surnomme le « Prométhée de notre nation ». [16]

Au début de 1860, le territoire du Piémont a presque doublé en superficie. Il comprend désormais presque tout le nord de l’Italie, plus la Toscane. Le plan original de Cavour n’a pas changé. Il projette une nouvelle guerre contre l’Autriche, destinée à récupérer la Vénétie et à la mise en place d’une nouvelle union douanière avec les autres Etats italiens. De cette manière, le Piémont exercerait une influence dominante sur l’Italie. La perspective à long terme est un Etat politique unique.

Cependant, en mai, emmenés par Garibaldi, un millier de volontaires partent de Gênes pour la Sicile, dans le but de libérer l’Italie du sud du régime bourbon. Les « Mille » sont armés de vieux fusils, n’ont pas de munitions (ils s’en procureront à l’occasion d’une halte en Toscane) et devront faire face, ne serait-ce qu’en Sicile, à une armée régulière de 30 000 hommes, qui pourrait facilement les écraser.

Mais le commandement de l’armée, sous-estimant Garibaldi, divise ses propres forces. Démontrant ses grandes qualités de tacticien, Garibaldi bat l’armée des Bourbons à Calatafimi et marche sur Palerme. La population s’insurge en faveur de Garibaldi et la Sicile est conquise. Les Garibaldiens, ayant reçu des renforts, passent le détroit de Messine et progressent vers Naples, tandis que l’armée des Bourbons se désintègre.

Cavour se trouve devant un dilemme : il craint que les puissances européennes, redoutant une révolution, ne ripostent militairement aux conquêtes de Garibaldi. Dans ce cas, s’il soutient Garibaldi, il risque de mettre en danger l’ensemble de la politique italienne du Piémont. De l’autre côté, il voit la formidable possibilité de consolider la victoire de Garibaldi et de libérer toute l’Italie. L’un des collaborateurs de Cavour, Cesare Giulini della Porta (un habitué du salon Maffei), lui propose de soutenir, au nom des patriotes de Lombardie, l’effort de Garibaldi : « Un échec aurait un terrible écho à l’intérieur de l’Italie ». [17]

La seule façon de soutenir la guerre de Garibaldi consiste à offrir à la France des garanties que la ville de Rome, encore occupée par des troupes françaises, demeurera aux mains du Pape. Alors que Garibaldi se trouve encore à Naples, Cavour orchestre une fausse insurrection dans les Etats pontificaux et ordonne à l’armée piémontaise de les envahir pour y « rétablir l’ordre ». Les Piémontais gagnent aisément le soutien des mercenaires du Pape, et le roi Victor-Emmanuel II, à la tête de l’armée, rencontre Garibaldi au nord de Naples, dans le célèbre village historique de Teano.

Le 17 mars, le parlement piémontais proclame le royaume uni d’Italie et le règne de Victor-Emmanuel II. Dix jours plus tard, il proclame Rome, toujours sous l’autorité du Pape, capitale italienne.

La question romaine

Giuseppe Verdi est élu membre du nouveau Parlement, après que Cavour lui ait personnellement demandé d’être candidat. [18]

Au début, manquant d’expérience, il vote toujours comme Cavour. Celui-ci est maintenant au faîte de sa puissance et s’attelle dès lors à résoudre un gros problème : comment faire sortir l’armée française de Rome et mettre un terme au pouvoir temporel de l’Eglise. C’est un problème sensible et Cavour aimerait arriver à un accord avec le Pape, suivant la devise « Une Eglise libre dans un Etat libre », ce qui règlerait la question des relations entre l’Etat et l’Eglise pour toute l’Italie. Etant donné l’ascendant qu’exerce l’Eglise catholique sur la majorité de la population, il est impératif qu’elle coopère avec le nouvel Etat.

D’autres questions, comme la libération de la Vénétie, sont considérées comme moins urgentes. Et bien sûr, l’organisation du nouvel Etat pose d’énormes problèmes administratifs et économiques. Dans le sud de l’Italie, des barons féodaux ont déjà déployé des bandes de brigands qui défient le pouvoir de l’Etat.

Le 6 juin, Cavour meurt brusquement à l’âge de 51 ans, créant un vide impossible à combler. La nouvelle frappe l’Italie comme un coup de tonnerre. « Au moment de partir, écrit Verdi dans une lettre au comte Arrivabene, j’apprends cette terrible nouvelle qui me tue ! Je n’ai pas le courage de venir à Turin ; je ne pourrai pas non plus participer aux funérailles de cet homme (...) Quel malheur ! Quel gouffre de troubles ! »

Cavour a-t-il été empoisonné ? On n’a jamais pu prouver cette accusation. Nous ne pouvons pas savoir comment les choses se seraient développées sans sa disparition prématurée. Il aurait peut-être résolu la « question romaine » par un concordat, évitant ainsi la profonde rupture entre l’Eglise et le nouvel Etat, qui allait durer soixante-dix ans. Nous en sommes réduits à spéculer, mais l’histoire aurait certes été différente, de même que le développement économique du pays.

Après la disparition de Cavour, la « question romaine » a été résolue militairement. En 1864, un accord est passé avec Napoléon III pour le retrait des troupes françaises de Rome, en échange de la promesse italienne de ne pas attaquer les Etats de l’Eglise. Entre-temps, un débat public sur la « question romaine » a éclaté en France, une grande partie de l’opinion publique étant d’accord pour que Rome devienne la capitale de la nation italienne et qu’un accord soit trouvé pour mettre fin au pouvoir temporel de l’Eglise. Si Napoléon penche dans cette direction, son épouse y est très hostile.

En 1866, alliée à la Prusse, l’Italie déclare la guerre à l’Autriche dans le but de libérer la Vénétie. Mais la campagne n’aboutit pas, en raison du manque du vide de pouvoir créé par la mort de Cavour. Tandis que l’armée est battue à Custoza, une flotte italienne pourtant supérieure, équipée de bateaux en acier, est vaincue par les bateaux en bois autrichiens à Lissa. Néanmoins, étant donné que la Prusse, un allié de l’Italie, avait battu l’Autriche, cette dernière sera obligée de céder la Vénétie lors du congrès de la paix de Paris, comme nous l’avons vu.

Don Carlo

Après la guerre, la question romaine redevient pressante et c’est dans ce contexte que l’on demande à Verdi de composer un nouvel opéra pour Paris. Verdi en choisit définitivement le sujet en 1865, alors qu’il est à Paris pour préparer une représentation de Macbeth : ce sera Don Carlos de Schiller.

Verdi en avait eu l’idée bien avant, dès 1850, et sa visite du palais espagnol de l’Escurial, en 1863, montre qu’il y pensait constamment. [19] Le nouvel opéra devait être interprété en 1867.

Verdi ne fréquente pas les salons publics, mais à travers les médias et ses amis, il est au courant des discussions politiques au Parlement et à la Cour de France sur la « question romaine », à savoir les relations entre l’Etat et l’Eglise, ainsi que le rôle de la France dans l’avenir de l’Italie. Dans Don Carlos, Philippe II incarne le dilemme de Napoléon III. Comme Philippe, Napoléon est tenté par l’idée de devenir un « roi de rois », le dirigeant de citoyens libres. En même temps, il est bloqué par les forces mêmes qui l’ont mis au pouvoir : ce sont les pouvoirs féodaux, représentés par l’Inquisition dans le drame de Schiller.

Dans cette pièce, le rêve du marquis de Posa de réformer le royaume est vaincu par la raison d’Etat, imposée par l’Inquisition, mais moralement, Posa en sort vainqueur tandis que le roi est le perdant. Quelle provocation que de mettre en scène un Grand Inquisiteur espagnol, face à l’épouse bigote et réactionnaire de Napoléon, la princesse espagnole Eugénie, qui dirige le courant anti-italien ! Verdi veut rester aussi fidèle que possible au texte original. « Nous allons nous en tenir à Schiller, écrit-il, et nous ne rajouterons que ce qui est nécessaire pour le spectacle ».

Le livret de Don Carlo (l’original est en français) sera produit par Josef Mery et Camille Du Locle, et Verdi commence la composition en Italie, pendant la guerre de 1866 contre l’Autriche. Sur la péninsule, la défaite et la décision de céder la Vénétie à la France et non à l’Italie sont ressenties comme une humiliation. Verdi interrompt son travail et essaie en vain de rompre son contrat avec Paris. En juillet, il est dans la capitale française pour la première répétition et écrit : « Imaginez quel plaisir un Italien qui aime son pays [peut éprouver] maintenant à Paris. »

La première est jouée le 11 mars 1867. Au milieu du duo entre le Grand Inquisiteur et Philippe, lorsque le roi essaie d’imposer son autorité et dit « Cela suffit, frère ! », l’impératrice, hors d’elle, quitte définitivement sa place.

Cet opéra marque une nouvelle évolution du style de Verdi. Il a éliminé presque tout élément de « divertissement », comme les traditionnels arias aux mélodies faciles. L’orchestre travaille plus activement dans un contrepoint avec les voix. La combinaison de nouvelles formes musicales et du contenu politique est difficile à digérer pour la haute société qui constitue le public de la première. Comme Verdi l’écrit le lendemain : « Ce n’était pas un succès ! Je ne sais pas ce que cela sera à l’avenir et je ne serais pas surpris que les choses changent. »

Les choses changent effectivement, non seulement pour Don Carlo, bientôt reconnu comme l’une des meilleures œuvres de Verdi, mais trois ans plus tard, en 1870, le gouvernement italien décide de marcher sur Rome en tirant avantage de la guerre franco-prussienne. Alors que les armées de von Moltke prennent par le flanc les armées françaises et les vainquent, les troupes italiennes entrent dans Rome qui n’est plus protégée par les troupes françaises.

La fin du pouvoir temporel de l’Eglise catholique, héritage de l’Empire romain, est un événement d’importance historique. Mais il fallut encore plus d’un siècle pour qu’un Pape, Paul VI, reconnaisse que cette évolution avait été un présent divin car elle avait forcé l’Eglise à ne se consacrer qu’à sa mission spirituelle. L’oligarchie qui contrôlait la papauté en 1870 refusa obstinément d’accepter le nouvel Etat italien et Pie IX, le Pape qui avait commencé son pontificat par des réformes libérales, interdit aux catholiques de participer à la vie politique nationale. Il rédigea également un document, le Syllabus, condamnant le modernisme, ce qui fut considéré comme une condamnation du nouvel Etat.

Cette attitude du Vatican fit, bien sûr, le jeu des courants anti-cléricaux et maçonniques qui ont pu monopoliser le pouvoir politique en Italie, sans rencontrer d’opposition, situation qui a joué un rôle décisif dans la participation de l’Italie à la Première Guerre mondiale et dans la montée du fascisme.

La personnalité de Pie IX fait, aujourd’hui encore, l’objet de controverses, relancées par la décision de Jean-Paul II, l’an dernier, de le béatifier.

Giuseppe Verdi illustre l’importance de l’œil du dramaturge dans la formulation d’un jugement sur la réalité. Il comprit en effet que Pie IX était une figure tragique dans la vie réelle. A la mort du Pape, il écrivit :

Pauvre Pape. Bien sûr, je ne suis pas en faveur du Pape du Syllabus, mais je suis pour le Pape de l’amnistie, le Pape de „Bénis, Grand Dieu, l’Italie“... sans cela, qui sait ce que nous serions aujourd’hui ? Ils l’ont accusé d’avoir reculé, d’avoir manqué de courage et de n’avoir pas été capable de manier l’épée de Jules II. Tant mieux ! Même en admettant qu’en 1848, il ait pu expulser les Autrichiens d’Italie, qu’aurions-nous aujourd’hui ? Un gouvernement de prêtres ! L’anarchie, probablement, et le démembrement ! C’est mieux ainsi !... Tout ce qu’il a fait de bien et de mal a été utile pour le pays ; et après tout, il était d’une bonne nature et un bon Italien ; meilleur que bien d’autres qui hurlent Patrie, Patrie. (...) Puisse ce pauvre Pape connaître enfin la paix ! [20]