Par M. Mercier

[sommaire]

1. La cancel culture aujourd’hui

L’idée de base est louable. Elle répond à un besoin nécessaire et légitime : mettre fin aux discriminations, qu’elles touchent à la couleur de peau, aux rapports homme-femme, aux préférences sexuelles, etc. Elle entend faire reconnaître l’histoire et la souffrance des minorités, et faire cesser une nouvelle oppression qui ne dit pas son nom : c’est le « décolonialisme ». Elle veut « éveiller » les consciences et les libérer des « constructs » mentaux véhiculés par la culture occidentale : c’est la « culture woke ».

Oui mais voilà. Non contente du politiquement correct ou de la discrimination positive, la culture woke veut plus. Elle exige dorénavant de « canceller » : autrement dit « annuler », effacer, ostraciser toute personne affichant des opinions non conformes à ces exigences égalitaristes. La terreur intellectuelle s’installe sur les campus américains. Tout débat en dehors d’un manichéisme primaire est en train de devenir impossible.

L’autre nom anglais est révélateur : « call-out culture » : « culture de la dénonciation ». Ainsi, réseaux sociaux obligent, le harcèlement, s’il est devenu un fléau dans les écoles, touche désormais les leaders d’opinion et les universitaires eux-mêmes. Cloué au pilori de l’opinion publique, l’un d’eux en est même venu au suicide. Les pratiques vont jusqu’aux pendaisons en effigie ou aux atteintes physiques. Certaines études montreraient que 20 % des étudiants dans les plus prestigieuses universités américaines jugent légitime, dans certains cas, le recours à la violence pour faire taire un discours. Mais l’accusé à une chance : pour éviter la dénonciation publique (« calling out »), il peut être averti en privé (« called in ») ! Dans les deux cas, il doit s’excuser et retirer ses propos.

Chasse aux sorcières, séances publiques d’auto-critique : cela ne vous rappelle-t-il rien ? Défendre les minorités est une chose ; faire des opprimés d’hier les oppresseurs de demain en est une autre.

Les conséquences sont surtout désastreuses pour les minorités elles-mêmes. Evoquant la période où la notion d’« agression sexuelle » a commencé à être brandie à tort et à travers sur les campus américains, Meghan Daum, éditorialiste au Los Angeles Times, a mis le doigt sur le problème : « Tout nommer ainsi pouvait nuire aux vraies victimes. En tant que femme, je voulais que nous nous percevions comme fortes, pas infantilisées ». [1]

Une autre femme, parent d’élève californienne, témoigne : « En tant que parent d’un enfant afro-américain, je ne veux pas que mon enfant apprenne qu’il est une victime. L’étiquette va définir [son] avenir. Les enfants blancs ne devraient pas apprendre qu’ils sont mauvais à cause de leur couleur de peau. C’est du racisme. Cela crée une division supplémentaire et créera une génération d’individus qui se détestent ». [2]

Pour la cancel culture, le fait même de ne pas considérer les personnes en fonction de leur couleur de peau devient raciste.

De l’intersectionnalité au « diviser pour mieux régner »

Cet extrait de la définition de la « théorie critique de la race » dans L’Encyclopedia Britannica est révélateur :

Les théoriciens critiques de la race soutiennent que la loi et les institutions juridiques aux États-Unis sont intrinsèquement racistes dans la mesure où elles fonctionnent pour créer et maintenir des inégalités sociales, économiques et politiques entre les Blancs et les non-Blancs, en particulier les Afro-Américains.

En 1989, la féministe afro-américaine Kimberlé Williams Crenshaw, qui fait partie de ceux qui firent connaître la théorie critique de la race et du genre, a fait le lien – probablement à raison quant au constat – entre les différents types de discrimination et de domination, inventant le terme d’« intersectionnalité ».

Aujourd’hui, dans la tête de beaucoup, si je suis une femme noire, lesbienne, ou mieux, transgenre, je cumule des points. Qu’importe si je me suis distinguée par mes qualités intellectuelles ou morales… comme ces mathématiciennes afro-américaines de génie par exemple, qui bravèrent les barrières ségrégationnistes et sexistes de la NASA des années 1960 grâce à leur travail acharné, permettant à l’humanité de faire son « bond de géant ». Non, ma valeur vient juste de ma couleur de peau, de mon identité sexuelle, de mon corps. Elle est liée à mon statut de victime, à mon appartenance à un groupe.

Non seulement ces analyses sont biaisées, mais elles évacuent toute analyse socio-économique et politique d’ensemble, comme par exemple la notion de destruction de l’économie réelle et des peuples par une élite financière.

Dans le grand désordre mondial, dans l’ère post-westphalienne appelée de ses vœux par Tony Blair, dans cette Grande Réinitialisation, ce ne sont donc plus les nations qui comptent, ni « les patriotes et citoyens du monde », mais les communautés. « Fourmis noires contre fourmis blanches » : ramenés à leur corps et donc à leur état animal, les pratiquants de la « cancel culture » sont, de fait et ironiquement, plus disposés que jamais au grand jeu néo-colonial du « diviser pour mieux régner »...

Quand la cancel culture s’insinue partout

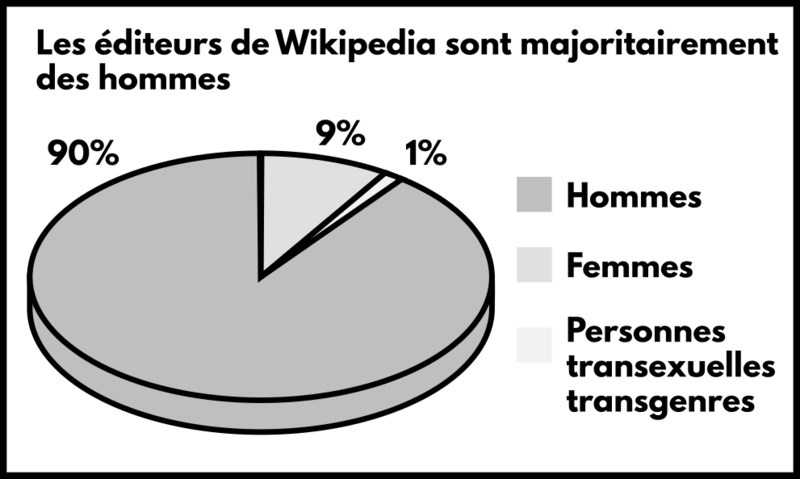

Aux Etats-Unis, les administrations et les entreprises cèdent une à une au chantage. Certains salariés, quand ils ne sont pas licenciés pour leurs opinions, doivent suivre des stages en « diversité ». D’autres passent des tests sur leurs « biais cognitifs » racistes ou sexistes. Certains Américains disent même que chez eux, si deux parents disent qu’ils ont un garçon et une fille, on leur répond « Comment osez vous leur assigner un genre ? ». Ce diagramme de wikipedia fait en 2016 sur les « biais de genre » est révélateur.

Le phénomène arrive en France. L’écriture inclusive gagne du terrain dans le monde des entreprises et même de l’éducation. Et c’est sans compter l’intrusion de la théorie du genre. Certains enseignants commencent à raconter que leurs élèves au collège paniquent à l’idée de ne jamais parvenir à se définir sexuellement, tant le sujet est devenu une chose en soi et tant se déploie la palette de nouveaux « genres » !

Rappelons à ce titre le scandale de la ligne Azur en 2014, qui faillit faire son entrée dans les collèges, sous le ministère d’un Vincent Peillon peu regardant sur ses associations partenaires. Censée venir en aide aux élèves victimes d’homophobie, non seulement elle fut taclée par le Conseil d’État pour « non respect de la neutralité du service public », mais son site, tout en interrogeant sur l’identité de genre (on me définit/je me définis) et les partenaires sexuels, évoquait ou dédramatisait l’usage de drogues, le sadomasochisme ou la pédophilie !

Quant au développement des « théories décoloniales », qui ont même vu la statue de Colbert devant le Parlement vandalisée, on sait que Macron a déjà émis des réserves ; et on connaît la levée de boucliers qu’a essuyée Dominique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, lorsqu’elle a (maladroitement) proposé des investigations sur le phénomène de « l’islamo-gauchisme » dans les universités françaises. Mais cela n’a pas empêché notre président, lors de son intervention sur la chaîne américaine CBS le 18 avril dernier, d’envisager « d’une certaine manière » de « déconstruire notre propre histoire » ; tout en précisant que la question de la race était « au cœur même de notre société ». Il a par ailleurs déjà convoqué un comité pour rebaptiser plusieurs centaines de rues en France afin de satisfaire aux exigences de « diversité ». Si la démarche peut sembler intéressante, il est à craindre qu’elle réponde d’avantage à un phénomène de mode, qui, comme on le verra après, est à double-tranchant.

« Décolonialisme » ou annulation de l’Histoire ?

On a vu le déboulonnage des statues (ici de Christophe Colomb aux Etats-Unis). Il y a aussi et surtout celui des mémoires : bienvenue dans le monde de Georges Orwell ! En août 2019, date anniversaire du début de l’esclavage aux Etats-Unis, le New York Times Magazine lançait « The 1619 project », pour remettre au cœur du récit historique américain la souffrance des Noirs. Si l’idée est intéressante, on voyait déjà transpirer, à travers les citations d’auteur affichées en tête de gondole, un réductionnisme ne fleurant ni la réconciliation nationale ni l’honnêteté intellectuelle, voire frisant le révisionnisme :

Les idéaux fondateurs de notre démocratie étaient faux quand ils furent écrits. Les afro-américains se sont battus pour les rendre vrais ; Si vous voulez comprendre la brutalité du capitalisme américain, commencez par regarder ce qui s’est passé dans les plantations ; L’Amérique s’accroche à un pré-supposé anti-démocratique depuis sa fondation : celui selon lesquels certains méritent plus le pouvoir que d’autres ; L’esclavage a donné à l’Amérique la peur des Noirs et un goût pour les punitions violentes. Les deux définissent notre système carcéral, etc.

Cette année, la commission scolaire de San Francisco va renommer 44 écoles publiques afin de retirer les noms de personnages en lien avec l’esclavage, le racisme ou l’oppression. Parmi eux, des pères fondateurs comme Washington, Lincoln et même Franklin Delano Roosevelt !

Après quatre ans de débat, le Bureau d’État de Californie sur l’Education vient de voter à l’unanimité en faveur du projet final du Modèle d’études ethniques californiennes (ESMC), qui sera utilisé pour encourager davantage de districts à mettre en œuvre des cours d’études ethniques, avec en perspective une future loi d’Etat. Sauf que... l’ESMC a exclu Martin Luther King de son programme ! En cause : l’idéal universaliste du pasteur noir – lequel transparaît notamment à la fin de son magnifique discours « I have a dream » :

Quand nous ferons en sorte que la cloche de la liberté puisse sonner, quand nous la laisserons carillonner dans chaque village et chaque hameau, dans chaque État et dans chaque cité, nous pourrons hâter la venue du jour où tous les enfants du Bon Dieu, les Noirs et les Blancs, les juifs et les gentils, les catholiques et les protestants, pourront se tenir par la main et chanter les paroles du vieux « spiritual » noir : « Libres enfin. Libres enfin. Merci Dieu tout-puissant, nous voilà libres enfin ».

L’universalisme : l’ennemi de la cancel culture. Si un non-noir prétend défendre les droits des Africains, alors il a forcément une arrière-pensée coloniale. Il faut avouer que Voltaire n’a pas aidé ! Mais là encore, cette simplification n’est-elle pas le meilleur moyen d’éviter une convergence des peuples, et la prise de conscience que l’ennemi est commun, à savoir cette oligarchie financière qui pille et détruit tout ? Comme le montre l’exemple récent de la présence de l’un de nos militants au Mali avec un Gilet jaune – à l’invitation de militants panafricanistes qui se sont mobilisés pour le départ des troupes françaises et contre le Franc CFA : cette union est non seulement nécessaire, mais elle n’empêche en rien de défendre à la fois un dialogue des cultures et le principe du respect des souverainetés de chacun.

Détruire la culture classique

Un autre aspect de l’« universalisme » est désormais en ligne de mire : la culture classique européenne. Quelle prétention en effet que de chercher des critères universels de beauté et de vérité ! Et au nom de quoi devrait-on les « imposer » aux autres ? Précisons tout de même que la Renaissance italienne et sa pensée universelle doivent beaucoup à la redécouverte des idées de Platon par les Arabes ; et que Platon lui-même – ainsi que nombre de philosophes antiques – ont beaucoup puisé dans les échanges avec les grands scientifiques de l’Égypte ancienne, dont Cheikh Anta Diop a su démontrer l’origine nubienne. Alors qu’on soit noir ou blanc, pro-immigration ou anti-immigration (même si ce débat est lui-même biaisé), racialiste ou nostalgique des « racines judéo-chrétiennes » de la France, tenons-nous le pour dit : il n’y a pas – ou très peu – de cultures strictement endogènes. Il y a des civilisations qui, pour peu qu’elle soient orientées vers le progrès et le bien commun, aspirent au plus haut niveau de connaissance et ont besoin pour s’enrichir d’échanger entre elles !

Mais voilà… En 2019, une mise en scène des Suppliantes d’Eschyle à la Sorbonne a été violemment censurée par des étudiants des militants d’organisations « antiracistes », au motif que... certains comédiens étaient masqués de noir ! Plus récemment, une traduction néerlandaise des Enfers de la Divine comédie de Dante a effacé toute référence à Mahomet pour ne pas « blesser inutilement ».

Et ce n’est que le début ! Début 2021, The Telegraph a rendu public un document rédigé par un professeur de la prestigieuse université d’Oxford appelant à « décoloniser » les programmes d’enseignement musicaux, au profit de la culture dite « populaire », comme le hip-hop ou la pop. Accusant un programme qui, trop centré sur Mozart, Beethoven ou Schubert, véhiculerait un « hégémonisme blanc », il a appelé à lever le caractère obligatoire de l’enseignement du piano et de la direction d’orchestre, lesquels causeraient une grande détresse chez certains « étudiants de couleur » ! Même le solfège relèverait de la « représentation colonialiste »...

On atteint le sommet avec la condamnation de la 5e symphonie de Beethoven. Selon le musicologue Nate Sloan et le journaliste Charlie Harding, tous deux américains : « Dans d’autres groupes (femmes, personnes LGBTQ+, personnes de couleur), la symphonie de Beethoven peut rappeler l’exclusion et l’élitisme dont est porteuse l’histoire de la musique classique ». Pourquoi donc ? Et bien, parce que la complexité de son langage exige de son public une écoute plus attentive ! Ne pas tousser, ne pas applaudir, s’habiller de façon appropriée : ces injonctions seraient des « signifiants de la classe bourgeoise » qui érigeraient « un mur entre la musique classique et un public nouveau et divers ».

Faux, selon Sheku Kanneh-Mason, jeune violoncelliste anglais de renom, d’origine africaine : « Je ne dirais pas que la musique classique est un domaine raciste – c’est plus le fait que très peu de Noirs ont la possibilité d’en faire l’expérience. »

Bingo ! Donner accès à tous au plus haut niveau de culture : c’est précisément ce que l’oligarchie veut éviter. A Solidarité et Progrès, nous qui défendons « l’art et la science au peuple », on en sait quelque chose ! Et on sait combien de dizaines de milliers d’enfants pauvres ont été sauvés de la délinquance et rendus plus libres précisément grâce à des programmes classiques exigeants. Ne citons que El Sistema : depuis plusieurs générations, ce programme vénézuélien forme des enfants des favelas à la pratique de la musique classique au sein d’un orchestre, sans lésiner ni sur le temps de travail quotidien ni sur l’exigence. Parmi les élèves passés par ce programme : Victorio Dudamel, devenu l’un des plus prestigieux chefs d’orchestre au monde et récemment nommé directeur musical de l’Opéra national de Paris.

La prochaine victime de la cancel culture (qui agonise déjà sous les coups de ciseaux budgétaires) : l’enseignement du grec et du latin. Il y a quelques semaines, le New York Times faisait le portrait de Dan-el Padilla Peralta, professeur à Princeton, fils d’immigrés pauvres de Saint-Domingue. Passionné par l’antiquité, devenu grand historien de la Rome antique, il vient de se dédire en « découvrant » que les Classiques auraient servi, au fil des siècles à « justifier l’esclavagisme, la ‘science de la race’, le colonialisme, le nazisme, et les autres fascisme du XXe siècle » par leur « production de blanchité » ! Une théorie avalisée depuis par d’autres professeurs américains…

2. Aux racines philosophiques de la cancel culture

Mais alors, d’où vient cette folie woke ? Celle qui, non contente de s’en prendre à notre héritage culturel, est en train de tous nous terrifier à la seule pensée qu’il puisse avoir une légitimité ? A l’origine, on trouve la théorie critique de la race et du genre. Cette dernière a fleuri dans les années 1980-90 dans les universités américaines, à la faveur des « gender studies » ou « racial studies », au sein des départements en sciences sociales. Évidemment la sociologie a dû se tourner vers les évolutions de la société liés aux changements de mœurs et aux exigences de libération issus des années 1960-70.

Parmi les nombreux universitaires qui propulsèrent ces théories : la féministe afro-américaine Kimberlé Crenshaw citée plus haut, qui a développé la notion d’« intersectionnalité ». Mais aussi et surtout : la philosophe féministe gay Judith Butler (sur la photo). Enseignante à Berkeley, elle est notamment l’auteur du best-seller Gender Troubles publié en 1990, qui est non seulement étudié dans les universités mais est devenu l’une des grandes références du féminisme « nouvelle génération ».

Judith Butler a développé la notion de « performativité de genre », et a contribué à faire rayonner la théorie « queer ». Selon elle, notre sexualité et notre genre (féminin, masculin ou autre) n’ont rien à voir avec notre sexe biologique. S’ils sont pour partie liés à des désirs freudiens inassouvis (mais indifférenciés) durant notre petite enfance et à notre parcours personnel, il sont surtout façonnés par l’environnement socio-culturel – et le discours qui le porte. Pour le dire autrement : ils ne sont pas innés mais acquis, et résultent essentiellement d’une stratégie inconsciente d’imitation et d’adaptation aux injonctions extérieures. Chacun a donc la possibilité de choisir son genre, pour peu qu’il parvienne à déconstruire les schémas qui lui ont été artificiellement imposés.

Certes, la société véhicule des préjugés et des modèles obsolètes de domination, et on doit les identifier pour mieux s’en libérer. Certes les femmes et les LGBT, qui ont été trop longtemps dénigrés, si ce n’est maltraités, doivent faire valoir leurs droits. Mais la théorie du genre va bien au-delà : en imposant à tous ses conclusions, elle amène ni plus ni moins qu’une nouvelle définition de l’être humain. En remettant en cause ce qu’elle appelle l’« hétéronormativité » de la société, en faisant avancer d’un cran le relativisme scientifique et culturel, elle joue clairement avec le feu.

Le déconstructionnisme français

Pour la théorie critique de la race et du genre, le défi principal consiste donc à identifier et défaire les « constructs » mentaux, les fausses croyances véhiculées par la culture et la société, afin de « se libérer des structures de pouvoir » qui pèsent inconsciemment sur nous. Un des moyens est de débusquer les axiomes sous-jacents qui se cachent derrière le langage et le discours.

C’est là que nous entrons dans le domaine de la « théorie critique » au sens large, qui se veut une branche de la « philosophie sociale ». Quels en sont les grands noms ? Georg Lukàcs, Antonio Gramsci, Jürgen Habermas, etc. Mais aussi Max Horkheimer et Theodor Adorno, principaux théoriciens de l’Ecole de Francfort (retenez bien : nous y reviendrons). En 2012, Judith Butler s’est justement vu décerner le prix Theodor Adorno.

Une autre personnalité a reçu le prix Adorno en 2001 : le déconstructionniste Jacques Derrida (sur la photo). Bien que son approche, qui doit en partie à Heidegger, revendique quelques subtiles divergences avec la philosophie d’Adorno, la parenté avec la théorie critique est palpable. Jacques Derrida, qui a beaucoup travaillé sur la linguistique, s’est lui aussi attaché à « déconstruire » le discours afin d’en révéler et en dénoncer les postulats.

Avec Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Jacques Rancière ou encore Michel Foucault, Derrida appartient au courant de la « French Theory », où la déconstruction tient une place centrale et qui est apparue dans les universités françaises en 1960. Ce courant, qui a fait son entrée dans les universités américaines dans les années 1970, y a suscité un engouement particulier dans les départements de lettres (Humanities) à partir des années 1980, contribuant à... l’apparition des études culturelles, de genre et postcoloniales ! Judith Butler est un autre grand nom de ce courant.

L’Ecole de Francfort

Mais revenons à ce grand nom de la théorie critique et de l’Ecole de Francfort qu’est Theodor Adorno (voir photo). L’un de ses sujets de prédilection fut le concept de « Personnalité autoritaire », projet sur lequel il travailla à la fin des années 1940 avec Max Horkheimer. Fort de ce travail, tous deux furent rapatriés en Allemagne dans les années 1950 dans le cadre du projet de (soi-disant) « dénazification » du système culturel et d’éducation.

La conviction d’Adorno était que le fascisme d’un Hitler ou d’un Mussolini avait trouvé sa source dans un trop grand penchant des peuples occidentaux pour l’autoritarisme. La dénazification devait donc consister dans le fait de les « déprogrammer » pour ainsi dire, en les libérant des schémas transmis par la culture classique européenne, laquelle transmettait des valeurs et des principes soi-disant trop affirmés.

Plus précisément – et plus brutalement – voici ce qu’en disent les auteurs du troisième volet de l’ouvrage Les Enfants de Satan, publié aux Etats-Unis en 2004 par le LaRouchePac :

Ce projet, financé par l’American Jewish Committee, avait pour but de prouver, que, malgré ses sacrifices héroïques pour faire tomber Hitler et Mussolini, le peuple américain était intrinsèquement fasciste et antisémite et qu’il était nécessaire et justifié d’appliquer des techniques modernes de manipulation psychologique pour le « libérer » de ses pulsions « autoritaires » néfastes.

Pour réussir cette lobotomie culturelle, les deux armes de choix allaient être le Conformisme et l’Eros - ce que nous comprenons aujourd’hui sous le nom du « politiquement correct ».

L’Eros est justement l’arme employée par l’Ecole de Francfort (...) pendant les cinquante années qui suivent pour créer un changement de paradigme culturel opposé à la soi-disant matrice « autoritaire » de l’homme à l’image vivante du créateur (imago viva dei), ainsi qu’au rôle central du noyau familial, et à la supériorité relative de la forme républicaine de l’Etat-nation par rapport à toute autre forme d’organisation politique. Ils dénonçaient aussi le caractère « fasciste » sous-jacent de toute forme de patriotisme américain et la confiance excessive de la culture américaine en la science, la raison et les « idées abstraites » [et, par extension, universelles, ndla].

Tiens donc ! Autoflagellation, « eros », « politiquement correct », recours abusif à la la notion de « fascisme », rejet de la culture classique et de toute pensée abstraite ou basée sur la science, etc. : cela ne vous dit rappelle-t-il rien ?

Plus généralement, derrière les théories de l’Ecole de Francfort, il s’agissait de mettre fin en Occident à toutes les idées héritées du christianisme et du platonisme – lesquelles permirent les grandes découvertes scientifiques et les grandes renaissances italienne, flamande, allemande, etc. En d’autres termes : mettre à bas l’idée que l’être humain est doté d’un esprit capable de faire des hypothèses et d’une âme suffisamment noble pour atteindre l’agapé (amour désintéressé pour l’humanité), en vue d’améliorer les conditions de vie de ses semblables ; et lui substituer celle d’un homme-animal déterminé par ses seuls sens, centré sur lui-même et sur ses désirs immédiats. En un mot : il s’agissait de générer un homme nouveau dénué de toute transcendance, donc malléable à merci.

Le Congrès pour la liberté de la culture

L’ouvrage Les enfants de Satan III traite plus spécifiquement d’un programme lancé dans la continuité de l’Ecole de Francfort : le Congrès pour la Liberté de la Culture (CLC). Créé en 1950, implanté dans pas moins de 35 pays, finançant de nombreuses revues, maisons d’édition, conférences internationales, expositions artistiques, concerts, prix ou bourses, le CLC a joué un rôle décisif dans ce qu’est devenu la culture et la conception de l’être humain dans l’après-guerre jusqu’à aujourd’hui. Il a massivement promu la peinture abstraite, la musique atonale ou sensualiste, la littérature existentialiste. En un mot il a largement contribué à évacuer tout principe et toute contrainte dans le domaine de l’art, au profit de l’arbitraire et du sensualisme sous toutes ses formes.

Or, au prétexte officiel de défendre les valeurs américaines de liberté contre toute forme de totalitarisme, en particulier communiste, le CLC a abondamment été contrôlé et financé par... la CIA et la fondation Ford ! Sans compter la ribambelle de conservateurs de la pire espèce, largement enclins aux méthodes néo-fascistes qu’ils prétendaient dénoncer.

Matisse, Kandisky, Satie, Stravinsky, etc. : c’est ainsi que de multiples grands noms auxquels notre patrimoine est attaché ont, souvent sans le savoir et de bonne foi, participé à une entreprise délibérée de destruction de tout un courant de la culture classique européenne et avec elle, de l’optimisme lié à la recherche de la vérité et de la beauté, et à l’idéal de perfectionnement de l’être humain…

Parmi les personnalités plus directement impliquées dans le CLC, on trouve notamment Raymond Aaron, Denis de Rougement, et... le très influent mathématicien et géopoliticien Bertrand Russell, (grand défenseur de la stratégie de domination par la terreur, notamment nucléaire). Ce qu’il écrivit en 1951 dans son ouvrage L’Impact de la science sur la société, s’il a déjà été relevé plusieurs fois par Solidarité et progrès (et pour cause !), mérite qu’on prenne le temps, à la lumière de notre sujet, de s’y pencher à nouveau :

Je pense que le sujet qui sera de la plus haute importance en politique sera la psychologie de masse (…) Son importance a été considérablement accrue par les méthodes modernes de propagande, dont la plus influente est celle que l’on nomme « éducation ». (...)

« L’on peut espérer qu’à partir d’un certain moment, n’importe qui sera capable de persuader n’importe qui de n’importe quoi, s’il peut s’emparer du patient quand il est assez jeune et si l’Etat lui fournit l’argent et l’équipement.

Les socio-psychologues du futur auront à leur disposition un certain nombre de classes d’écoliers, sur lesquelles ils testeront différentes méthodes pour faire naître dans leur esprit la conviction inébranlable que la neige est noire. On constatera rapidement des problèmes. En premier lieu, que l’influence de la famille est un obstacle. Ensuite, qu’on n’arrivera pas à grand-chose si l’endoctrinement ne commence pas avant l’âge de dix ans. (...) Quatrièmement, qu’être d’avis que la neige est blanche doit être vu comme la preuve d’un goût morbide pour l’excentricité.

Rappelons que les théories critiques, en particulier du genre, sont nés dans les universités de sociologie. Et que quoiqu’on dise pour relativiser la chose, elles tentent bel et bien aujourd’hui de pénétrer dans nos écoles.

Tout ceci démontre une chose : si la réalité n’est pas mécanique et ne saurait être expliquée par des raisonnements simplistes (ce qui serait un comble au vu de ce que nous dénonçons dans cet article !), si de nombreuses bonnes intentions ont parcouru l’histoire de la culture woke, la cancel culture n’est pas le seul fait d’une évolution naturelle des choses – que d’aucuns appelleraient, vu le contexte, « le déclin de la société occidentale ». Elle est aussi l’aboutissement d’une destruction délibérée de la culture et de nos esprits.

Conclusion

Pour conclure, citons des mots qui datent d’il y a près de vingt ans. Ils sont signés Lyndon LaRouche, fervent opposant à Bertrand Russell (et extraits de l’introduction aux Enfants de Satan III) :

La réduction de l’éducation et de la communication à de simples systèmes, par déduction/induction, dérivant de définitions, axiomes ou de postulats « auto-évidents », est la manière le plus efficace de transformer des populations (…) en individus ignorant et rejetant la pensée humaine, en ce qu’elle a de profondément créatrice (...).

De telles pratiques d’« abrutissement » des masses populaires (...) ont souvent pour effet d’encourager la propagation de cultes pseudo-religieux, etc. totalement irrationnels, comme ceux des fanatiques religieux de droite aux Etats-Unis aujourd’hui. (…)

Dans de tels cas, certains groupes de mots choisis arbitrairement, « en lesquels j’ai décidé de croire » – aussi arbitraires ou fantaisistes soient-ils – se substituent à la vérité.

Le résultat en est une folie de masse qui nous rappelle les (...) flagellants de l’âge des ténèbres du XIVe siècle. En acceptant ainsi que leur propre comportement puisse ressembler à celui d’un bétail humain, même les couches éduquées sont amenées à s’avilir. (…)

Alors, si vous voulez savoir comment combattre la cancel culture à la racine, je vous invite à méditer sur cette dernière citation, et en particulier le premier paragraphe. Et à vous plonger sans modération dans les écrits de Lyndon LaRouche, qui vit venir la tragédie bien avant d’autres, et pour cause : il fit de la défense de l’esprit humain l’un des enjeux majeurs de son combat politique.

COMMENTAIRES

COMMENTAIRES