Par Karel Vereycken

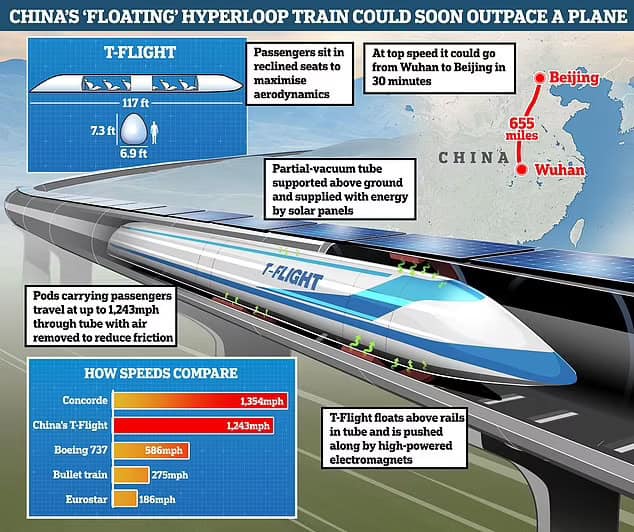

Le train à sustentation magnétique T-Flight, de fabrication chinoise, qui sera le véhicule de transport terrestre le plus rapide jamais construit au monde, a été révélé cet été à Pékin – un projet ambitieux qui devrait réduire considérablement les temps de trajet et consolider la réputation de la Chine en tant que leader mondial du transport à grande vitesse.

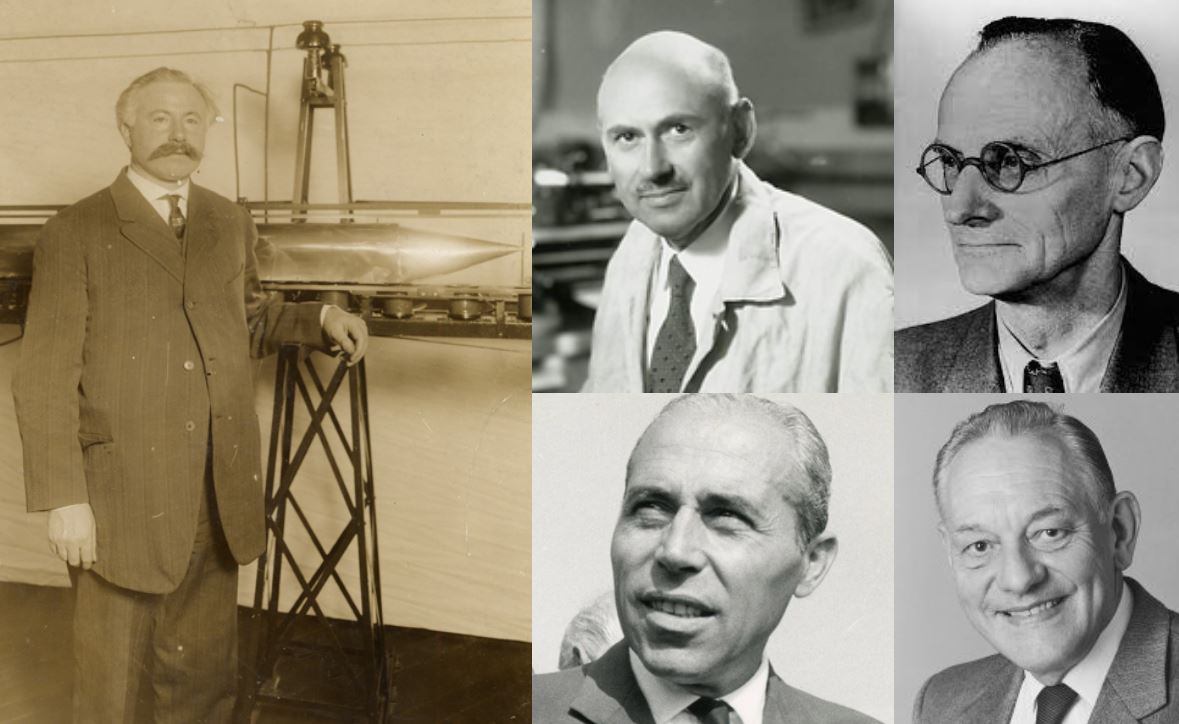

Si d’autres en avaient rêvé avant lui, c’est en 1904 que le physicien américain Robert H. Goddard (1882-1945), reconnu après sa mort comme l’un des pionniers de l’aventure spatiale américaine, pose pour la première fois la question de comment vaincre les deux principaux obstacles empêchant l’homme de se déplacer à très grande vitesse sur terre : la roue et l’air. [1]

Car le frottement de l’air, aux alentours à partir de 380 km/h, quel que soit le véhicule, accapare plus de 90 % de l’énergie fournie. Voilà pourquoi la plupart des trains à grande vitesse en exploitation, bien qu’ils en soient capables, dépassent rarement les 350 km/h.

La solution à ce problème consiste à faire circuler le train dans un vide partiel (0,01 à 0,1 atmosphère). Pour les avions, la solution a été trouvée. Avec les moteurs à réaction, on peut s’élever plus haut et profiter de l’air peu dense qui caractérise la haute altitude. Pour les transports terrestres, on tente de créer un vide, du moins partiel, dans un tunnel.

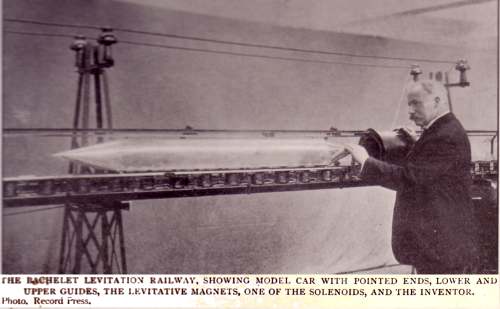

Goddard ne fut pas le seul. Lorsqu’il ouvre les pages du Boston Sunday Globe, le 31 mai 1914, il y découvre à sa grande surprise un article et une photo montrant la maquette d’un « train volant » et de son inventeur, le français Emile Bachelet (1863-1946), expérimentateur de génie né à Nanterre, expatrié aux Etats-Unis, naturalisé Américain et travaillant comme électricien.

Le Français a breveté son invention bien avant Goddard et, en 1914, sa maquette épate le tout Londres. Churchill en personne, des scientifiques et des politiques de toute l’Europe et même du Japon, accourent pour voir ce miracle. Tous promettent à Bachelet une aide qu’il ne recevra jamais. Le chaos de la Première Guerre mondiale fera le reste.

20 ans plus tard, en 1934, l’allemand Hermann Kemper (1892-1977) dépose son propre brevet. Mais une fois de plus, le chaos économique et financier résultant de la guerre retardera tout investissement dans la technologie des maglev.

Si le Japon démarre ses propres recherches dans ce domaine en 1962, son maglev voit le jour grâce aux travaux de James Powell et Gordon Danby, deux chercheurs américains travaillant pour le Laboratoire national de Brookhaven aux Etats-Unis, qui déposent en 1967 le premier brevet américain pour un maglev utilisant des électroaimants supraconducteurs. Aux pays de l’oncle Sam, le big oil et le big airplane sabotent le transport ferroviaire et bloquent toute initiative pour le moderniser.

Lévitation magnétique (maglev)

Extrait de « Et si on parlait du train à sustentation magnétique ? », article très complet de Frédéric de Kemmeter, chroniqueur spécialisé en questions ferroviaires, paru sur son blog Mediarail.

Maglev est une méthode de transport qui utilise la lévitation magnétique pour transporter des véhicules dotés d’aimants plutôt que de roues, d’axes et de roulements. Avec Maglev, un véhicule est soulevé de quelques centimètres au-dessus d’un chemin de guidage, en utilisant des aimants pour créer à la fois un soulevage et une propulsion. Les trains Maglev se déplacent plus doucement et un peu plus silencieusement que les systèmes ferroviaires à roues.

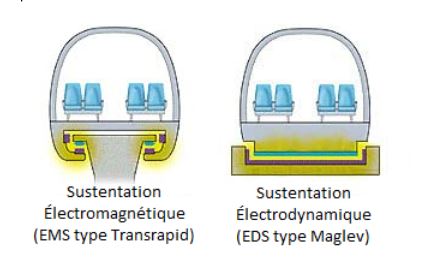

Le terme Maglev désigne non seulement les véhicules, mais également le système ferroviaire, spécialement conçu pour la lévitation magnétique et la propulsion. En réalité, le terme Maglev se réfère à un seul type de lévitation magnétique. Il existe en effet deux principaux types de trains à sustentation magnétique :

- Le type à sustentation électromagnétique (ou EMS), utilisant des électroaimants classiques. La traînée électromagnétique est ici très faible, voire nulle. L’interaction entre les aimants à bord du train et des aimants disposés le long de la voie crée une force magnétique induite qui compense la gravité et permet la lévitation. Ces aimants repoussent le train vers le haut et assurent l’existence d’une garde suffisante entre le « rail » et le train ce qui affranchit le véhicule de toute perte due à la friction. Le meilleur exemple est le Transrapid allemand sous forme de monorail.

- Le type à sustentation électrodynamique (ou EDS), utilisant des aimants supraconducteurs. Des bobines supraconductrices sont placées dans le train et des électroaimants sont placés le long de la voie. Lorsque le train se déplace, un courant est induit dans la voie. La force résultante fait léviter le train. Le déplacement du train engendre une traînée électromagnétique très importante, d’où une consommation énergétique élevée. Le projet le plus abouti est le Maglev japonais. Les trains utilisant le système EDS ne sont pas des monorails.

Selon ses promoteurs, les avantages de Maglev sont difficiles à contester. En remplaçant le roulement par des électroaimants ou des aimants supraconducteurs, les trains en lévitation peuvent atteindre des vitesses incroyables. Les trains Maglev éliminent en effet une source essentielle de friction – celle des roues du train sur les rails – même s‘ils doivent encore vaincre la résistance de l’air. Cette absence de frottement signifie qu’ils peuvent atteindre des vitesses supérieures à celles des trains conventionnels. À l’heure actuelle, la technologie de Maglev permet de créer des trains capables de parcourir plus de 500 km à l’heure. En raison de la lévitation au-dessus de la voie, les déraillements sont quasi improbables.

Les trains Maglev peuvent accepter des pentes jusqu’à 10 % contre 3 à 4 % maximum pour une ligne à grande vitesse conventionnelle. Cela pourrait signifier moins d’ouvrages d’art dans les régions de collines. (...)

Parmi d’autres avantages souvent cités, les coûts d’entretien des voies ont tendance à être inférieurs à ceux des trains normaux. « Certaines personnes disent qu’une fois que vous avez mis en place une voie de guidage pour un train à lévitation magnétique, vous n’avez jamais à la remplacer ni même à l’entretenir » explique Laurence Blow, fondatrice du groupe de conseil MaglevTransport. Un document de Transrapid montre qu’il y a de toute manière de la maintenance à effectuer, mais à un coût inférieur de 66 % par rapport à une ligne à grande vitesse conventionnelle. Un chiffre invérifiable en l’absence d’un projet concret exploité sur plusieurs années.

Après le Japon, plusieurs équipes d’ingénieurs font émerger des nouvelles technologies de transport dans plusieurs pays européens :

- En France, le fameux Aérotrain de l’ingénieur Jean Bertin (1917-1975). « Flottant » sur des coussins d’air, ce véhicule sans roue pouvait atteindre plus de 400 km/h en évoluant sur une simple voie en béton surélevée sur pylônes.

- En Angleterre, avec son Hovertrain RTV 31, le professeur Eric Laitwaite (1921-1997) travaillait, avec moins de moyens et moins de succès, sur le même concept.

- En Italie, l’Institut aéronautique de Palerme a mis au point dans les années 60 et 70 plusieurs prototypes d’aérotrains, notamment l’IAP3.

- En Allemagne, le maglev allemand Transrapid est mis au point en 1979. Jamais exploités commercialement en Allemagne, les véhicules du Transrapid engrangent des centaines de milliers de kilomètres sur leur voie d’essai à Emsland et transportent en douceur et en sécurité des milliers de passagers à des vitesses atteignant 450 km/h.

- En Suisse, le Swissmetro, également à sustentation magnétique mais évoluant dans un semi-vide dans un tunnel souterrain, a été développé par l’Ecole polytechnique de Lausanne.

A la même époque, de nombreux parlementaires et des résolutions du Conseil de l’Europe plaident pour une liaison aérotrain à grande vitesse Bruxelles-Luxembourg-Bâle-Genève (projet « Europole »).

En France, en 1957, Louis Armand (1905-1971), modernisateur de la SNCF et « père du TGV », avait ressuscité la Société du tunnel sous la Manche et constitué un groupe d’études en collaboration avec des Anglais. Faire rouler un de ses trains entre l’Europe continentale et Londres était l’un de ses rêves. De ce point de vue, il a pu craindre, à tort, que l’Aérotrain ne vienne contrarier son ambition personnelle…

Dans les années 1970, alors que l’Europe bouillonne d’idées nouvelles pour le transport, Armand persiste et signe : « Le chemin de fer sera le moyen de transport du XXIe siècle, s’il parvient à survivre au XXe siècle. » Au nom de « l’intégration européenne », les élites européennes et françaises vont renoncer à l’Aérotrain voulu par De Gaulle, obtenir que les Anglais abandonnent leur Hovertrain et tordre le bras aux Allemands pour qu’ils abandonnent le maglev Transrapid. Y compris les Naviplanes de Bertin, capables d’évoluer à 120 km sur l’eau et de traverser la Manche, ont du dégager !

Et lorsque Spacetrain, une jeune startup française (dont on peut toutefois regretter les erreurs de gestion) tente de faire renaître, il y a quelques années, un transport sur coussin d’air, tout fut entrepris pour la faire échouer…

L’annonce chinoise

En attendant, confrontée à des besoins gigantesques en transport efficace et rapide, la Chine ne nous attend pas pour progresser.

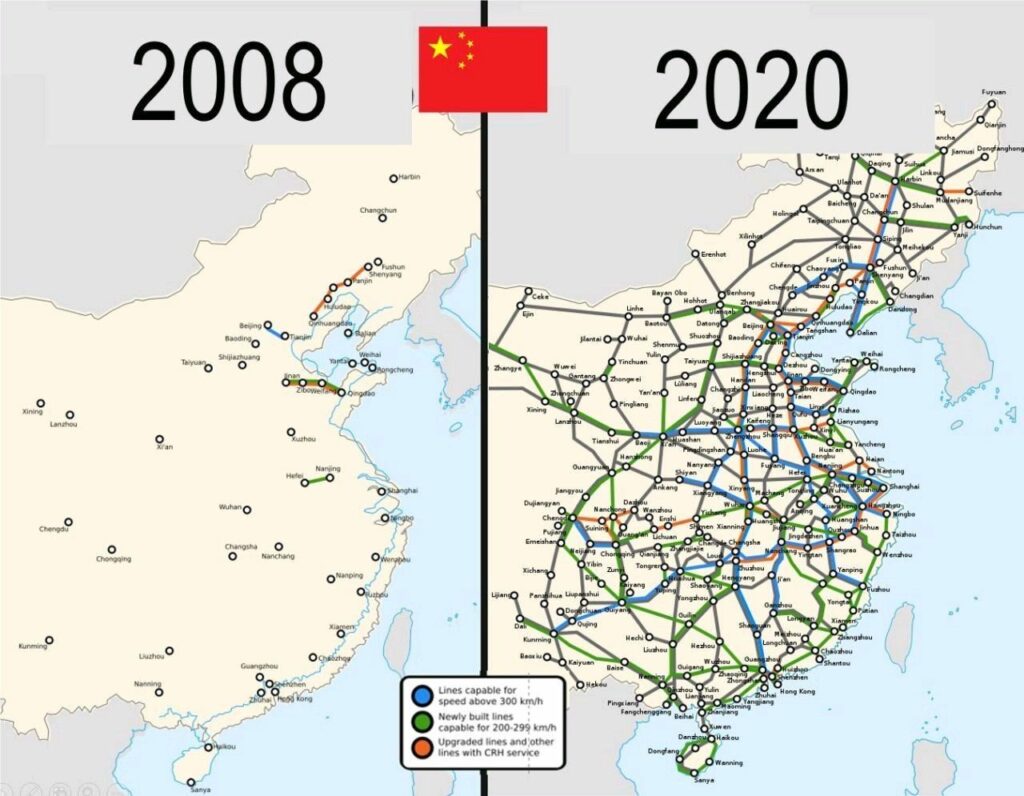

En un peu plus d’une décennie, elle est devenue le pays de la grande vitesse ferroviaire. La première ligne a été inaugurée en 2008 et depuis, le pays ne cesse de développer son réseau qui atteint désormais 48 000 kilomètres, reliant 97 % des grandes villes. C’est le plus vaste de la planète, il représente même 70 % de l’offre mondiale.

Son CR400 atteint déjà les 350 km/h en vitesse commerciale, soit 30 km/h de plus que les TGV de la SNCF, dont la vitesse maximale de croisière est de 320 km/h. Mais l’objectif est d’atteindre les 400 km/h dès la fin de l’année prochaine, voire début 2027.

En 2023, le géant China State Railway Group (CRCC, constructeur et opérateur d’État) dévoilait le premier prototype du CR450, et les premiers tests étaient menés à 453 km/h, grâce à un « nez » rallongé pour plus d’aérodynamisme et une réduction de poids total de 10 % par rapport au modèle précédent, tandis que les performances de freinage étaient améliorées de 20 %.

Intervient néanmoins ce qu’on appelle « le mur de la caténaire », dont l’usure devient exponentielle au-dessus de 320 km/h. En roulant, un train à grande vitesse produit des ondes qui se propagent à 500 km/h dans les câbles d’alimentation (la caténaire). En atteignant peu ou prou cette vitesse, le train risque de perdre le contact avec ce fil haute tension. De quoi dégrader l’alimentation du train et mettre en danger le matériel. Autant de raisons qui ont incité la SNCF à limiter à 320 km/h la vitesse commerciale maximale de ses TGV, même pour le TGV M, le dernier-né qui sera sur les rails français début 2026, pourtant capable d’atteindre les 350 km/h.

Voici les trains classiques sur rail les plus rapides du monde (en vitesse commerciale et de pointe)

• Le CR400 Fuxing et Harmony (Chine) : 350 km/h - 420 km/h

• L’ICE3 (Allemagne) – 330 km/h - 407 km/h

• Le TGV (France) – 320 km/h - 575 km/h

• Le Shinkansen (Japon) - 320 km/h - 443 km/h

• L’Al Boraq (Maroc) – 320 km/h -357 km/h

• L’AVE S-103 (Espagne) – 310 km/h - 403 km/h

• Le KTX (Corée du Sud) – 305 km/h - 421 km/h

• Le Trenitalia Frecciarossa 1000 (Italie) – 300 km/h - 394 km/h

• Le Haramain High Speed Railway (Arabie saoudite) – 300 km/h

Évidemment, la Chine, qui forme un million d’ingénieurs par an (contre 40 000 en France), veut aller encore plus loin et faire encore mieux.

En janvier 2004, elle avait inauguré le premier système commercial de Transrapid, avec une ligne de 30 km transportant les passagers du centre de Shanghai à l’aéroport de Pudong.

Si la Chine a généralisé les trains à grande vitesse sur rail, face à la concurrence japonaise, elle a intensifié ses recherches et ses efforts pour le transport à lévitation magnétique conçu et produit entièrement sur place.

C’est en 2019 que les médias chinois évoquent pour la première fois un prototype de train flottant, annonçant par la même occasion l’ouverture d’un laboratoire de R&D expérimental, ainsi qu’un centre de formation de pilotes dans la ville côtière de Qingdao (province du Shandong, à l’est de la Chine).

Essai réussi de 2024

En 2022, les travaux de construction d’une installation d’essai de 2 km démarrent dans le comté de Yanggao, dans la province du Shanxi, au nord de la Chine. En 2024, les ingénieurs chinois construisent un tunnel de 2 kilomètres, combinant acier, béton armé, capteurs et intelligence artificielle. Le tube repose sur une structure en acier et béton haute performance, scellée avec des armatures en acier revêtu d’époxy et des joints de dilatation ondulés. Tout cela sonne assez technique mais retenez ceci : le but était de rendre le tube hermétique, même en présence d’écarts de température allant de -20 à +45 °C. Un exploit dans un environnement presque vide de son air.

En 2024, un véhicule d’essai T-FLIGHT y effectue le premier essai grandeur nature du système maglev développé par la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC). Les chercheurs chinois ont bien compris « la leçon de Jean Bertin » (le père de l’Aérotrain français), c’est-à-dire l’importance de décloisonner les secteurs et les filières.

Polytechnicien, ce dernier ne venait pas de la SNCF, mais, tout en étant passionné d’automobiles, il avait commencé sa carrière à la SNECMA, c’est-à-dire dans l’aéronautique. Il y réalise notamment le premier « inverseur de poussée » pour les moteurs d’avion, permettant aujourd’hui à nos appareils de réduire considérablement leur distance d’atterrissage.

Bien qu’il soit difficile de se procurer de la documentation technique sur l’essai chinois, il semblerait que l’essai de 2025 se soit déroulé dans un tube à vide faible d’un diamètre d’environ 2 mètres. Le véhicule, se déplaçant à plus de 600 km/h grâce à un moteur électrique linéaire, aurait réussi à maintenir une trajectoire stable et à s’arrêter en toute sécurité, des résultats conformes aux prévisions et extrêmement prometteurs.

Souvent ignorant, la presse s’émerveille devant la vitesse alors que le sujet majeur ici est le guidage d’un véhicule à très grande vitesse. Rappelons que des prototypes de catapultes spatiales, qui utilisent des moteurs électroniques linéaires (LIM) pour le lancement de satellites, ont été construites et testées depuis 1976 par le Space Studies Institute américain., à une vitesse pouvant atteindre Mach 20 (20 000 km/h).

En France, dans le cadre des recherches de Jean Bertin pour l’Aérotrain, un traineau sur coussin d’air, évoluant sur une voie de 200 mètres, avait également pu atteindre la vitesse de Mach 1,25 (1531 km/h) lors d’une expérience en décembre 1968 sur la base militaire de Cazaux (33).

Se basant sur des informations publiées par le South China Morning Post, l’expérience menée par la CASIC ne vise pas de tester un transport maglev, mais la mise au point d’une catapulte spatiale, affirme le site Futura !

La voie d’essai ne serait rien d’autre qu’une rampe de lancement permettant de propulser un engin plus long qu’un jumbo-jet et d’une masse de 50 tonnes à une vitesse de Mach 1,6. Une fois le véhicule en l’air, ses réacteurs prendraient alors le relais. Le CASIC fait ainsi d’une pierre deux coups. Les recherches pour réaliser un catapulte spatiale exigent qu’on rallonge la piste électromagnétique pour atteindre une vitesse de 5 000 km/h.

En tout cas, la CASIC prévoit de faire fonctionner son prototype de transport de personnes T-Flight à sa vitesse maximale de 1000 km/h lors de la deuxième phase d’essais, ce qui nécessitera de rallonger la voie d’une soixantaine de kilomètres. C’est environ 160 km/h de plus que la vitesse de croisière typique de l’avion de ligne le plus répandu dans le monde, l’Airbus A320, et plus que le train maglev le plus rapide du monde, sur une voie ridiculement courte.

Clé du succès ? Optimisme et innovation

Un article très pointu de Guillaume Aigron, publié sur le site Media24, essaye de comprendre pourquoi la Chine a progressé alors que le Hyperloop d’Elon Musk est dans l’impasse.

- Les matériaux. Prenez le béton. Exposé à un vide partiel, il peut littéralement se désintégrer de l’intérieur. L’air contenu dans ses micro-poches se dilate, provoquant des fissures et des ruptures. Pour contourner ce défaut, les ingénieurs ont dû renoncer aux matériaux classiques. À la place, ils ont utilisé des bétons renforcés en fibres de basalte (comme les roches volcaniques) et des fibres de verre, le tout traité en pré-vide pour éviter la formation de bulles.

- Le véhicule est équipé de roues en caoutchouc qui lui permettent d’atteindre 100 à 200 km/h. Une fois atteinte la vitesse de lévitation optimale, le système de roues se rétracte et l’appareil demeure suspendu à un peu plus d’un centimètre au-dessus des rails.

- Pour maintenir la stabilité d’un moteur à 1000 km/h dans un tube vide de 2 mètres de diamètre, l’intelligence artificielle est partout. Les capteurs laser guident la capsule, des amortisseurs magnétiques pilotés par des algorithmes corrigent la moindre oscillation, et un réseau de pompes distribue la pression comme dans une station spatiale.

- Autre casse-tête : les pertes énergétiques dues aux courants de Foucault dans les rails magnétiques. Ces petites perturbations invisibles sont responsables d’une bonne partie du gaspillage énergétique dès qu’on dépasse les 600 km/h. Solution : remplacer l’acier haute densité par des grilles en acier faiblement carboné, capable de canaliser ces courants sans transformer le rail en grille-pain. Le résultat est plus que satisfaisant puisque les premiers tests indiquent une réduction de plus de 30 % des pertes par rapport aux essais d’Elon Musk. Pas mal pour un projet considéré comme impossible il y a encore cinq ans.

- Les chercheurs espèrent avoir résolu le problème du « boom du tunnel ». Explication : lorsqu’un train à grande vitesse pénètre dans un espace clos tel qu’un tunnel, l’air qui le précède est comprimé, comme dans un piston.

[2] Les fluctuations de pression qui en résultent se concentrent à l’entrée du tunnel, générant des ondes de choc basse fréquence. On les appelle communément « bang tunnel », un phénomène apparenté, quoique différent, au « bang sonique » entendu lorsque les avions franchissent la vitesse du son. Solution ? L’installation de tampons insonorisants de 100 m de long à l’entrée des tunnels permet de réduire les ondes de choc jusqu’à 96 %. Leur structure poreuse, combinée aux revêtements poreux du corps du tunnel, permet à l’air emprisonné de s’échapper avant que le train n’atteigne l’entrée du tunnel, supprimant ainsi le grondement de la même manière qu’un silencieux monté sur une arme à feu. - Côté sécurité, les ingénieurs ont anticipé les scénarios les plus pessimistes. Cabines pressurisées, sas d’urgence, systèmes de freinage indépendants… Ce n’est plus un train, c’est un vaisseau !

- Au niveau des coûts, grâce à la préfabrication modulaire et à son expérience dans la construction de lignes à grande vitesse, le coût du tube a été réduit de 60 % par rapport aux estimations initiales des projets Hyperloop américains. On parle ici d’éléments produits en usine, assemblés comme un puzzle géant. Pas de chantier titanesque à ciel ouvert, pas de soudure à la main au milieu du désert. Juste de la répétition industrielle et du contrôle au millimètre.

Après cet essai prometteur de juin 2025, l’équipe de développeurs a pu dévoiler T-FLIGHT lors du 12e Congrès mondial sur les trains à grande vitesse, qui s’est tenu du 8 au 11 juillet à Beijing. La prochaine phase de développement devrait inclure des essais à pleine vitesse, ce qui nécessitera une piste d’essai d’au moins 60 km de long.

Li Weichao, directeur du laboratoire d’essai, précise à la chaîne chinoise CGTN que le train peut atteindre les 650 km/h sur une distance de 1 km, mais que « sa vitesse d’exploitation typique est de 800 km/h ». Selon le chercheur, l’ensemble de la construction devrait être terminé d’ici à la fin de l’année et la plateforme remplira les conditions nécessaires à son homologation. « C’est la vitesse la plus rapide au monde », s’enthousiasme-t-il.

T-FLIGHT est conçu pour combler le fossé entre les services ferroviaires à grande vitesse conventionnels, atteignant la vitesse maximale de 350 km/h, et les avions, qui volent à des vitesses de croisière de 900 à 1000 km/h. Avec une vitesse maximale théorique de 1000 km/h, les trains à sustentation magnétique pourraient relier les plus grandes villes chinoises et permettre de rallier Beijing à Shanghai en seulement 90 minutes.

Bien qu’il reste d’énormes défis à relever, le maglev chinois peut rattraper celui du Japon, la série L0, qui a atteint une vitesse record de 603 km par heure lors d’un essai en avril 2015. Les trains de la série L0 roulent à une vitesse maximale de 500 km par heure en utilisation commerciale, offrant un temps de trajet de 1 heure et 7 minutes entre Tokyo et Osaka.

Le Japon, pourtant précurseur en matière de trains à grande vitesse, a repoussé de près de dix ans la mise en œuvre de son propre projet Maglev à 55 milliards d’euros : un bras de fer politique en freine le déploiement, cristallisé autour de la création d’un tunnel traversant les Alpes japonaises.

Dans les milieux informés en Occident, c’est la panique. Dans les années à venir, avec leur catapulte spatiale, les Chinois poseront pied sur la Lune et leurs trains iront bientôt plus vite que nos avions !

Hyperloop = hyperloupé

En 2019, nous étions à peu près les seuls à mettre en garde contre une vaste tartufferie baptisée Hyperloop.

Le milliardaire fantasque américain Elon Musk nous proposait un transport révolutionnaire : un tube presque vide d’air, des capsules propulsées à plus de 1000 km/h et la promesse de rallier Paris à Marseille en moins d’une heure. Le but de la manœuvre ? Dissuader les élus américains de signer des contrats avec Alstom pour rénover le réseau ferroviaire américain, en état de délabrement avancé. Résultat ? Des subventions empochées, dix ans de concepts, quelques maquettes… et pas grand-chose d’autre. L’Hyperloop resta à quai et Musk regagna la Maison-Blanche à grande vitesse.

Chez nous, en France, en l’absence d’une véritable ambition et surtout d’une réelle politique de réindustrialisation, on gère les souvenirs et la nostalgie d’un pays ruiné. Faute d’un sursaut, la France finira comme un (magnifique) musée...

En juin 2015, sous la dénomination « vestiges de l’Aérotrain », sa voie d’essai de 18 km fut labellisée « Patrimoine du XXe siècle » par le ministère de la Culture et de la Communication. Et grâce à un arrêté du 16 mars 2025 signé par la ministre de la Culture, Rachida Dati, trois prototypes grandeur nature et six maquettes d’aérotrains conçus par la société de l’ingénieur polytechnicien Jean Bertin, seront officiellement protégés. Conservés à Montigny-le-Bretonneux et à Versailles (Yvelines), ils ont été classés au titre des « monuments historiques ».

Le site du ministère de la Culture précise :

« Ces prototypes et maquettes ne sont plus seulement des vestiges d’une aventure industrielle manquée. Ils sont désormais reconnus comme des témoins précieux d’une époque d’innovation foisonnante. Leur classement officialise leur valeur historique et scientifique, et garantit leur transmission aux générations futures. À travers eux, c’est toute une vision du transport qui resurgit ? : celle d’un pays prêt à expérimenter, à imaginer et à concevoir des solutions audacieuses. L’aérotrain, bien qu’il n’ait jamais circulé commercialement, rejoint désormais le cercle des grandes innovations françaises entrées au patrimoine. Cette protection au titre des monuments historiques consacre un ensemble représentatif d’une recherche technologique menée en France dans les années 1960 et 1970 dans le domaine du transport guidé à grande vitesse. »

Conclusion

Nous ne savons pas exactement combien la CASIC a dépensé jusqu’à présent pour le développement de T-Flight, ni combien il lui en coûtera pour l’achever, mais avec près d’un milliard et demi de Chinois potentiellement prêts à monter à bord, et une réalisation confiée à une entreprise publique affichant plus de 30 milliards de dollars de revenus annuels, ce projet pourrait bien être mené jusqu’à son terme.

T-Flight n’est pas qu’une prouesse technique. C’est un message. Là où les États-Unis et l’Europe ont abandonné faute de moyens et de volonté, la Chine avance lentement mais sûrement, capitalisant sur ses réseaux ferrés, ses supercalculateurs, ses brevets et sa capacité industrielle.

Ce système sera-t-il déployé à grande échelle ? Impossible à dire. Mais une chose est sûre : le rêve de transport terrestre supersonique a changé de continent.

Quelques articles sur le même sujet :

- Le Maglev, une invention franco-américaine ;

- Monsieur Bethelot, racontez-nous l’aventure de l’Aérotrain ;

- La leçon de Jean Bertin ;

- Comment la Guerre des étoiles va donner des ailes à l’aérotrain ;

- Célébrons le centenaire de l’ingénieur Bertin ;

- Transports rapides : pourquoi il faut crier « Gare à L’Hyperloop ! »

- Voici venu le temps de relancer les naviplanes !

- Grâce à la Chine, le Maglev allemand prépare son retour

- Avec Spacetrain, le projet Europole revient sur la table

- Train sur coussins d’air : pour L’Express, « le SpaceTrain entre en gare »

- Swissmétro, un maglev sous vide

- Powell, J., Danby G. “Maglev : The New Mode of Transport for the 21st Century”